本記事では、テクモが生み出した育成シミュレーションの名作『モンスターファーム』シリーズを、世界観とルールの土台から各作品のゲームプレイの細部まで、段階的に整理してわかりやすく解説します。1997年の初代からPS2の転換点まで、CDやDVDからモンスターを呼び出す独創的な仕組みがどのように遊びを広げ、どんな物語や戦術の違いを生んだのかを、できる限り丁寧に掘り下げます。

シリーズの概要

モンスターファームシリーズは、1997年にテクモ(現・コーエーテクモゲームス)から誕生したモンスター育成バトルゲームです。最大の特徴は「円盤石再生」と呼ばれる独創的なシステムで、音楽CDやゲームディスク、時代によってはDVDやキーワード入力などからモンスターを誕生させることができます。プレイヤーはブリーダーとなり、トレーニングや修行を通じてモンスターを育成し、公式大会で勝利を重ねてランクを上げていきます。シリーズはPlayStation、PS2、GBA、DS、スマートフォン、Nintendo Switchなど多様なハードで展開され、作品ごとにシステムや世界観が進化してきました。モンスターの種類は豊富で、個性ある動きや表情が愛着を深め、対戦ではパラメータや技性能を活かした戦略的な駆け引きが魅力です。アニメ化や全国大会、コラボ作品など幅広く展開し、長年にわたり熱心なファンに支持され続けています。

シリーズの魅力

独創的な「円盤石再生」システムが生む無限の可能性

モンスターファームシリーズの最大の特徴は、他のどの育成ゲームにもない「円盤石再生」システムです。この仕組みは、実際の音楽CDやゲームディスク、時期によってはDVDやGBAのカートリッジ、さらにはDSやスマートフォンの機能を利用することで、プレイヤーが所有するメディアから新しいモンスターを誕生させるというものです。例えば、家にあるお気に入りの音楽CDを読み込ませると、そのディスク固有の情報をもとに、まったく予測不可能なモンスターが現れるのです。この偶発性は単なるランダム生成ではなく、特定のディスクからは特定のレアモンスターが生まれることもあるため、コレクション性と探索性を同時に満たします。プレイヤーは家中のディスクを片っ端から試すだけでなく、友人とディスクを交換したり、意外なCDから驚きのモンスターを発見する瞬間を共有する楽しみがあります。この体験は、現実世界とゲーム世界をつなぐ「橋渡し」のような役割を果たし、遊び手に特別な思い出を残すのです。

育成とバトルに宿る奥深い戦略性

モンスターファームは見た目の可愛らしさや独特の世界観だけでなく、育成とバトルにおける戦略性の高さが長年のファンを惹きつけ続けています。モンスターにはライフ、力、賢さ、命中、回避、丈夫さなど複数のパラメータがあり、それぞれがバトルの戦術や技の有効性に直結します。プレイヤーはトレーニングや修行、遠征、試合などの活動を通じてパラメータを成長させますが、同時に寿命や疲労といった制約も考慮する必要があります。寿命が短いモンスターを無理に鍛えれば、早期に引退を余儀なくされることもあり、一方でバトルで勝つためには特定のパラメータを集中的に伸ばす必要があるため、最適な育成計画を練ることが重要になります。戦闘では「ガッツ」と呼ばれる行動力を消費して技を繰り出しますが、このガッツの溜まりやすさや技の威力、命中率、距離適性などもモンスターごとに異なります。これにより単純なパワー勝負ではなく、相手の行動を読み、ガッツの管理を徹底し、状況に応じた技選択を行う高度な駆け引きが生まれます。育成と戦闘の両輪が密接に結びついているため、育成段階からバトル戦術を見据える先見性が求められるのです。

個性豊かなモンスターと豊富な種類

シリーズを通して登場するモンスターは、ただの戦闘ユニットではなく、それぞれが強烈な個性と魅力を持っています。たとえばシリーズの顔ともいえる「モッチー」は愛らしい外見と高い人気を誇り、「スエゾー」は一つ目と長い舌でユーモラスかつ不気味な存在感を放ちます。また「ゴーレム」のような重量級パワータイプから、「ピクシー」のような俊敏で賢いタイプまで、種族ごとに能力傾向や技の種類が異なり、プレイヤーの好みに合わせた育成が可能です。さらにシリーズでは基本種だけでなく、二種類のモンスターを合体させて生まれる混種やレア種も存在します。これにより、同じ種族でも見た目や能力構成が異なる多様なバリエーションが楽しめます。グラフィックの進化に伴い、モンスターたちはシリーズを重ねるごとに表情や仕草が豊かになり、プレイヤーとの交流感も深まりました。餌を与えたときの反応や、トレーニング中の頑張る姿、バトルでの勝利ポーズなど、一つ一つの行動がモンスターへの愛着を増してくれます。育てたモンスターはプレイヤーにとって単なるデータではなく、努力や思い出の詰まった大切な存在となるのです。

多彩なプラットフォームと時代ごとの進化

モンスターファームシリーズは1997年の初代PlayStation作品から始まり、その後もPS2、GBA、ニンテンドーDS、スマートフォン、Nintendo Switchと、時代に応じた様々なプラットフォームで展開されてきました。これによりシリーズは常に新しい技術やプレイスタイルを取り入れ、円盤石再生の仕組みも時代に合わせて進化してきました。例えば据え置き機時代には物理メディアを読み込む形でしたが、携帯機やスマホ版ではキーワード入力やオンラインデータベースを使った再生方法が導入され、現代の環境でも遊びやすくなっています。また各時代ごとにシステムや演出の方向性も変化しており、ストーリー性を強化した『モンスターファーム4』や『5 サーカスキャラバン』、原点回帰を掲げた『モンスターファームDS2』、さらにはウルトラシリーズとの異色コラボ『ウルトラ怪獣モンスターファーム』など、多様なアプローチで新鮮さを保っています。さらにオンライン要素を取り入れた『モンスターファームオンライン』や『ラグーン』では、他プレイヤーと協力・対戦する新しい遊び方を提案し、シリーズの可能性を広げました。このような変化と挑戦を続ける柔軟性こそが、長寿シリーズとしての原動力になっているのです。

熱心なファンコミュニティと文化的影響

モンスターファームシリーズは発売当初から熱心なファンコミュニティを育んできました。大会イベント「モンスター甲子園」や公式育成コンテストは全国規模で開催され、育成理論や対戦戦術の研究が盛んに行われました。インターネットが普及する前から雑誌やイベントを通じて情報交換が行われ、後にはネット掲示板やSNSでの育成法共有、レアモンスター発見報告などがコミュニティ文化として根付いていきます。またシリーズはアニメ化や漫画化、玩具展開などマルチメディア展開も積極的に行い、子供から大人まで幅広い層に浸透しました。特にアニメ版はゲームの世界観をよりドラマチックに描き、多くのファンにとってゲームへの入口にもなりました。さらに、円盤石再生のために音楽CDを探し求める行為や、ディスクの中身を推測する遊びが日常生活の中に入り込み、ゲームの枠を超えた文化的現象となったのです。こうしたファンとの強い結びつきは、長期にわたりシリーズが語り継がれる大きな要因であり、新作やリメイクの発表時にはSNS上で大きな盛り上がりを見せるほどです。

シリーズの一覧

モンスターファーム

シリーズの出発点は、CDからモンスターを呼び出し、ファームで鍛え上げ、大会で名を上げる育成シミュレーションです。プレイヤーはブリーダーとして助手のホリィと二人三脚で暮らし、仕事や修行で能力を伸ばし、時に休養やアイテムで疲労とストレスを調整しながら、限られた寿命の中で“どの能力に投資するか”を決めていきます。目標は四大大会の完全制覇。どのモンスターでどこを獲るか、複数体で分担するか、戦略の幅が広いのが魅力です。戦闘は60秒一本勝負。ガッツという行動リソースが時間経過で回復し、距離ごとに使える技が変わり、命中・回避・丈夫さ・攻撃系能力の相関でダメージや命中率が決まります。残りライフが瀕死域に入ると“底力”が発動し、最後の逆転が現実的な選択肢になる――この“ワンチャン”の設計が、見ているだけでも熱くさせる所以です。

育成の奥行きは、表示されないパラメータが支えています。忠誠度は“甘え”と“恐れ”の合算で決まり、そのバランスによって育成方針が「超溺愛」から「超スパルタ」まで揺れ、仕事や修行の成功率、逃亡や意味不明行動の確率に反映されます。体型・潜在能力・ガッツ回復速度のような種族固有値も重要で、例えばピクシー系はガッツ回復が極めて速く、対戦特化のSUB血統としても人気。合体で生まれる遺伝的な伸びやすさや、レアモンスターを導く“縁のあるディスク”の探索まで加わると、収集と実験の沼にあっという間に沈みます。ワームの羽化や探検イベント、家や小屋の増築、誕生日の歌、逃亡やお葬式まで、ファームの生活感が細かく設計されているのも初代の美点です。

競技シーンを語るなら“モンスター甲子園”は外せません。発売直後の大会で既にALL999の個体が躍動し、ベニヒメソウ(プラント×ピクシー系派生)がガッツ回復と技性能の両立で猛威を振るいました。以降、対戦最適化の議論がコミュニティで成熟し、いかに寿命を延ばし、効率よく修行を回し、資金とアイテムを回収するか――初代は“育成計画のゲーム”として語り継がれます。のちの移植版では、現物ディスクの代わりにオンライン検索から再生する方式が用意され、当時の“家じゅうのCD棚をあさる儀式”の精神を、今の環境で再現できるようになりました。助手のホリィ、探検家カルナボ、「モンスターと人間はともだち」という信念、そんな固有名詞の一つひとつが、今なおシリーズを象徴する記号として輝いています。

モンスターファーム2

二作目は、初代の本質を保ちながら、育成と対戦のメタをもう一段精緻にした完成形です。舞台はIMaが管轄する大陸。助手はコルトへ交代し、マーケットで季節ごとに変わる無料モンスターを迎えたり、CDからの“円盤石再生”、前作の冬眠個体を呼び戻す“石盤再生”で戦力を揃えます。四大大会を制して名人位に到達する道筋は同じでも、自由度は大きく増しました。例えば、公式戦に“飛び級”で挑む設計により、寿命を無駄にせず高ランクへ一気に駆け上がる選択が可能になり、ランダムに変化する相手編成や、総当たりだけでない大会形式が“読み合い”の色を濃くします。勝てば能力がランダムで伸びる報酬も加わり、ピークを過ぎた個体にも活躍の余地が残るようになりました。

育成システムの刷新点では、“ヨイワル”がとりわけ大きいです。行動傾向が「激ワル」から「激ヨイ」まで連続的に変化し、トレーニングの“大成功”や“サボリ”の発生率、習得できる技の条件まで影響します。体型は画面上で目安が見えるようになり、脂肪と回避・丈夫さのトレードオフを踏まえて狙いのスタイルを作る発想が生まれました。バトルはガッツの意味がより重く、蓄積が攻防両面(命中・回避・防御)に直接効くため、終盤に全ツッパするのはリスクが高い、という抑制が働きます。ガッツ回復が遅い種族には各種補正がかかる調整も入り、前作の“高速回復種族一強”を緩和。時間切れの判定も小数点まで精密化し、技の“使い込み”による上位技解禁や、Bランク以上の修行地で習得できる“超必殺”が、育成ルートの設計に厚みを足しました。

探索は“ノラモン”の乱入が名物です。修行帰りに遭遇する彼らは、ランクに関わらず全技を習得しており、制限時間内にKOしないと敗北扱い。勝てば賞金や重要アイテムが手に入り、ときに特別種の解禁にも関わります。ゲーム全体の“資源循環”が前作よりタイトに組まれているため、ここでの収入・ドロップが資金繰りと育成計画の要になります。延命アイテムの供給制限が厳しくなり、“ソンナ・バナナ”による寿命延長を狙う通称“バナナ育成”がコミュニティで確立したことも印象的でした。理論値のALL999はなお可能ですが、手間も戦略も一段と要求されます。

モンスターのバリエーションはシリーズ最多級。MAIN×SUBの血統システムは継続し、38血統の組み合わせとレア派生が、見た目と数値の両軸で無数の選択肢を生みます。ピクシー、ドラゴン、ヘンガー、ゴーレム、ライガー、ガリ、スエゾー、ゲル、プラント、ワーム、ナーガ、ラウー、モノリス、ニャーなどの旧来種に加え、ロードランナー、アローヘッド、ホッパー、モッチー、ネンドロ、コロペンドラ、アーケロといった新顔が参戦。特別種としてケンタウロス、メタルナー、デュラハン、ジール、ウンディーネ、ナイトン、モック、ジョーカー、ヒノトリ、グジラなども登場し、対人戦の“型”を大きく広げました。実際、対戦イベントではハム×ピクシーの“ヴァージアハピ”がガッツ回復と技効率で突出し、やがて使用禁止指定へ。以降はメタルナー系が命中重視の手数で台頭し、種族間バランスと“勝ち筋”の研究が長く続きます。Sランクの四大大会を制して“レジェンド杯”でモストまたはポリトカに勝利すれば殿堂入り。IMaとFIMBAの対抗戦も4年周期で開催され、世界観と競技性が綺麗に結びついていました。二作目は、システムの精緻化とラインナップの厚みで、シリーズの“決定版”と呼ばれるに相応しい完成度です。

モンスターファーム(モンスターファーム3)

PS2世代に入ると、絵作りから遊び方までガラリと舵を切ります。まず視覚はトゥーンシェーディングで統一され、アニメ的な線と色で動きの解像度がぐっと上がりました。再生はCDに加えDVDにも対応し、さらに“図鑑再生”で登録済みのモンスターを呼び出せるようになります。図鑑データの交換や“円盤石のかけら”という収集要素も相まって、「ディスクを探す」「図鑑を埋める」「派生を見つける」という収集動線がより自然に循環するようになりました。

世界観の時間軸は初代よりさらに古代へ。トチカという民族がモンスターと共に暮らし、祭礼としてバトルが催される時代が舞台です。最終目標は、後に文明を滅ぼすと伝わる“ラグナロックス”の討伐。ここに至るまでの道のりを支えるのが“地域”の概念です。森林モークス・雪原ブリリア・海岸ゴート・砂漠タクラマ・密林カララギの5地域には、それぞれ特産のエサや専用のトレーニング、固有のイベントやライバルが存在し、プレイヤーは好きな場所で好きな種族を育てられます。特産物を与え続けると“種族派生”が段階的に起こり、幼少期→成長期→成年期の節目で姿や適性が変化する――この“二度の転生”が、血統合体に代わる長期的なビルド設計を担います。シリーズ伝統のMAIN/SUBは姿を消し、代わりに“森林派生”“雪原派生”“海岸派生”“砂漠派生”“密林派生”“特殊”という六つのタイプで種族が整理されました。合体システムがない代わりに、“モンスターハート”で世代継承が行えるのも本作の特徴です。寿命を終えた個体の“心”を後継へ一度だけ移植でき、能力傾向や特徴をつなぐ世代交代のゲーム性が成立します。

バトルもミニマルに再設計されました。技は4つをボタンに割り当て、距離は近・中・遠の三段。従来の“技ページを行き来し、状況に最適な一手を探す”操作が、“選び抜いた四技で状況を制す”読み合いへと収斂します。技の習得も修行ではなく、夜間の“探索イベント”で出会う各地域の“ぬし”へ“技習得アイテム”を渡して覚える方式に変更。ランランの香り・葉・実・エキスといった探索時間を伸ばすアイテムを買って夜の地域を歩き、トレーニングの開放やアイテム回収を進めるサイクルは、育成と冒険の一体感が強い設計です。育成面では、ライフ・ちから・かしこさ・すばやさ・じょうぶさの五本柱に、甘え度/恐れ度と“きずな”の関係が関与し、疲労・ストレスの管理も相変わらず重要。地区ごとのライバル――勝ち気なガダモン、幼なじみのリプラプ、厳格なルスと弟子のハズ、気短なシムカ、怪しげな研究者ナーゼや不良のカイなど――がイベントで絡み、物語的なモチベーションが途切れません。登場種はモッチー、ロードランナー、ハム、スエゾー、ゲル、ゴーレム、ライガー、ニャー、バクー、ナーガ、プラント、ビークロン、ダックン、ピクシー、コロペンドラ、ヘンガー、ドラゴン、デュラハン、ジョーカーといった常連に加え、モモ、レシオネ、スズリン、タコピ、サイローラ、モギィ、ザン、パンチョなど新顔が色を添えます。アニメ調の表現と“地域を選んで暮らす”生活設計、合体の廃止と派生・継承の強化――MF3は、シリーズDNAを別角度から磨き上げた実験作であり、PS2という新世代に合わせて“見た目/テンポ/導線”を一新した快作です。

モンスターファーム4

2003年にPS2で登場した本作は、シリーズの“育成シム”という骨格は守りつつ、ストーリー密度と同時育成の快適さを大きく押し出した意欲作です。複数体を並行して面倒を見る前提で設計されたファーム運営は、緻密なスケジューリングの楽しさを強く感じさせます。モンスターを再生する方法は従来どおりCD(PS/PS2ソフトも含む)を読み込むスタイルで、円盤石から新たな相棒を呼び込む“現実とゲームの橋渡し”は健在です。ゲームディスクから希少個体が現れることもあり、棚の中の音楽やゲームを手に取りながら「今日はどんな出会いがあるか」を試す行為そのものがプレイの一部になっています。

シリーズ最高峰と評価されがちな『2』の文法を意識した調整が随所にあり、パラメータの伸び方や技習得の流れ、対戦のテンポなどに“手慣れた”気持ちよさが宿っています。一方で敵モンスター側のバランスは抑えめで、物語を追いたいプレイヤーには優しい難度にまとまっています。育成面は、疲労とストレスの管理、寿命という有限資源、資金繰り、そして大会カレンダーの読みといったシリーズ定番の意思決定を整理し直し、複数個体のローテーションを前提に最適化する思考が生きる設計です。戦闘ではガッツの配分、距離による技の選択、命中・回避と丈夫さの相関など基本の駆け引きはそのままに、育てた複数体を長編シナリオの流れの中で活躍させる構図が成立しており、RPG的な高揚感と育成のやりくりが同居します。コラボ的な驚きもあり、たとえばあのサルゲッチュの“ピポサル”が客演するなど、世代の空気をまとった遊び心が光ります。

『4』は“MF2の芯を尊重しつつ、ストーリー推進力と同時育成で遊びの密度を増したうえで、誰もがエンディングまで走りやすい”という立ち位置にあります。円盤石再生のワクワクを残したまま、長いシナリオを複数の相棒と駆け抜ける、その手触りが魅力です。

モンスターファーム5 サーカスキャラバン

2005年のPS2後期に届いたナンバリング最新作『サーカスキャラバン』は、舞台をファームから“旅回りのサーカス”へ大胆に移し替え、育成シムとRPGの融合をもう一歩進めました。主人公ジュリオはサーカス団の若き団員。ある日、育てていたモンスターが姿を消し、自責に沈む彼の前に謎の少女ナユタが現れます。彼女はタンバリンを用いて円盤石の再生や合体を取り仕切るキーパーソンで、彼女や団長アルベルトら仲間に支えられながら、ジュリオは再び育成の道を歩み始めます。物語は一週間単位で進行し、毎週の“ミーティング”で「トレーニング」「休息」「ショータイム」「冒険」、ゲームクリア後は「移動」という予定を決めます。ミーティングが終わるとテント内外の“フリータイム”に移り、団員やモンスターに声をかけて育成状況を確認したり、街でアイテムやガジェットの素材を買い込んだり、円盤石ショップで次の相棒の候補を覗いたりできます。依頼(ギルド)を請け負って信頼や報酬を稼ぐサブループもあり、期限管理や報酬の質といった経済の目配せが問われます。

“ショータイム”はこの作品ならではの二刀流コンテンツです。30秒の制限時間の中、ステージ上を走り回って“おひねり”を集めたり、オルコロエッグに触れてアコーディオン演奏で相棒を鼓舞する“ワンマンモード”を発動させたりします。ショーは資金だけでなく、モンスターの伸びやサーカスの知名度にも関係するため、遠征先の街の期待値やトレーニングの合間の疲労管理も含めた“興行計画”が面白く、育成をステージ体験に接続した設計がユニークです。もう一方の柱である“冒険”は、その時に滞在している地域のダンジョンに挑む内容で、野生のモンスターとの戦闘や宝箱探索、最深部のボス撃破を経て物語が次章へと進行し、サーカスの旅も次の土地へと移ります。戦闘は1〜3体の編成同士が対峙し、味方側のガッツを共有しながら近距離・遠距離・サポートを切り替えて戦います。味方同士が横並びになる“リンク”状態では連携攻撃がつながり、ガッツの消費が軽くなって、サポートの効果も同時に受けられる一方、敵のグループ攻撃をまとめて浴びるリスクも生まれます。3体が連なると解禁される合体攻撃は、ガッツ残量や使用回数のストック管理を含む“見せ場”の演出で、対戦の山場を作る装置です。敵との“リンク”時には移動やターゲット変更が制限され、ふっとばしで距離を取り直すなど間合いの攻防が重要になります。

シリーズらしい“やり込みの糸口”も明確です。戦闘中の条件達成によって“評価”が発生し、ガッツ回復やポイント獲得のボーナスが入るうえ、勝利で得るアニマポイント(AP)を消費して新技や“特徴”を習得できます。「怪力」でちから技の打点を引き上げる代わりにかしこさ技が落ちたり、「第六感」で遠距離への被弾をいなしたり、「ド根性」で一度だけ踏みとどまったり、「闘気」で相手の特徴発動を打ち消す(特定は除く)など、リスクとリターンの明快なトレードオフがセットプレーの幅を広げます。人間側のキャラクターも濃厚で、温厚な団長アルベルト、怪力だが内気なゴフレ、自信家で大胆なマレーネ、好奇心の固まりティコ、歴戦の重臣ランバート、かつての悪役ブリーダーのドッティと彼に尽くすペティ、さらにはサーカス嫌いの王やレジスタンスの人々、トチカの大巫女イザナミといった政治的・宗教的な背景を持つ人物までが旅の先々で絡み、舞台劇のような群像劇が展開します。モンスター側も新顔と常連が混在し、ピエロ風のピロロ種や猫の意匠を持つマヤー種(高速移動・高回避)といった新種が“見た目も機能も”ショーと冒険に映える一方、モッチーやスエゾー、ゴーレム、ピクシー、ライガー、ニャー、ドラゴン、プラント、ナーガ、ダックン、パンチョ、ヘンガー、ジョーカー、ハム、ゲル、ザン、レシオネ、デュラハン、ビークロン、ライデンなど、おなじみの面々も役割を携えて帰ってきます。特定の種族は冒険中に騎乗可能で移動速度が跳ね上がるなど、RPGの探索体験を育成の延長線に置く工夫が細やかです。『サーカスキャラバン』は、円盤石の再生・合体という根幹を保ちながら、“芸と旅”というモチーフで育成の出力先を拡張した作品であり、シリーズの幅を確実に広げました。

派生作品一覧

モンスターファームアドバンス

2001年のGBA版は、携帯機という制約と可能性を真正面から受け止め、シリーズのDNAを別の解像度で描き直した転換点です。最大の違いは、当然ながらCDを読み込めないこと。そこで生まれたのが“文字盤再生”です。プレイヤーが自由に語や名前を入力し、その組み合わせによってメイン血統やレア扱いの“???要素”が決まり、思わぬ組み合わせから意外な相棒が現れます。たとえば“ドラゴンを示す語+固有の語”の並びで、ドラゴン系の希少派生を呼び出せるといった具合に、言葉遊びと再生が直結する仕掛けは、現物ディスクを供える儀式性を、携帯機の文脈に翻訳した見事な落としどころでした。

合体は色変化に留まり形状は変わらないなど、グラフィック面は携帯機らしい簡素化がありつつも、育成のコシは失われていません。週ごとにトレーニングと休養を回し、疲労とストレス、寿命と資金、技の習熟と大会日程を天秤にかけるシリーズの“経営”はそのままに、成長曲線の設計は本作固有の個性を示します。大会に出場した際の能力上昇が非常に大きく、寿命延長アイテムを適切に挟みながら冬眠と復帰を繰り返し、連続出場で一気にパラメータを引き上げるルートがセオリーになっていきます。やがて寿命を超えるころには伸びが止まるため、そこで“コーチシステム”が輝きます。育ち切ったモンスターを訓練所の指導者に据え、彼/彼女の適性に応じたパラメータが後進に伸びやすくなるという世代継承の仕組みは、携帯機の短いセッションを積み重ねる遊び方と相性抜群です。

通信ケーブルによる対戦やモンスター交換にも対応し、持ち寄っての大会が各地で行われるなど、“その場に集う楽しさ”を前提にした作りも見逃せません。登場人物たちも携帯機に合わせたテンポで活躍します。ブリーダー助手のアロマと兄のゼスト、AGIMAの職員フランチェスカ、機械施設担当のボルゾイ、協会長マードック、顔を隠す行商人カラス、郵便配達のアヤセ、工房の頼れるおばさんシャモアなど、ファームの周辺を取り巻く人間関係が軽快に回り、プレイヤーの一週間に“顔”を与えてくれます。モンスターの顔ぶれは、ピクシー、ゴーレム、ドラゴン、ナーガ、ニャー、スエゾー、ライガー、デュラハン、ロードランナー、アローヘッド、ダックン、モッチー、ジョーカー、ザン、レシオネ、モモ、サイローラ、タコピ、モギィといった常連のほか、新種のアントランが存在感を放ちます。総じて『アドバンス』は、円盤石再生を“言葉”に置換し、持ち歩けるミニマムなループの中にシリーズの核心を詰め直した、現場主義の快作と言えるでしょう。

モンスターファームアドバンス2

続編の『アドバンス2』は、前作の骨格を踏襲しながら、遊びの射程を広げた強化版です。まず、携帯機でも“冒険”が可能になりました。ダンジョン探索の文脈が加わることで、ファームに閉じがちだった時間が外へ開き、アイテムの発見やイベントを経由して育成のリズムに新たな波が生まれます。戦闘面では“カウンター”という新要素が導入され、相手の行動に合わせた迎撃の一手を差し込めるようになりました。単に手数を回すだけではなく、相手の読みとタイミングを見切る技術が勝敗に色濃く影響するため、携帯機でも“対戦の読み合い”がしっかり楽しめます。物語面ではシリーズの顔であるホリィ(『MF1』)やコルト(『MF2』)がゲストとして登場し、旧作ファンには嬉しい縁がつながります。

新たな人物として、若手ブリーダーのハンター、ホリィの知人で屈強なガボン、強者との戦いにしか興味を示さない謎めいたカルートなどが舞台を賑わせ、前作からのアロマ、ゼスト、フランチェスカ、ボルゾイ、マードック、シャモア、カラスといった面々も引き続きファームの生活を支えます。グラフィックは一部のモンスターで造形が更新され、携帯画面でも個性がより一目で伝わるよう磨かれました。

再生や育成の大枠は前作と同様で、文字盤再生とコーチシステムの相性の良さは変わりません。タッグバトルの手応えも健在で、2対2ならではの陣形、サポートと攻撃の役割分担、ガッツの噛み合わせを考える余地が広がります。モンスターのラインナップはさらに厚みを増し、新たにガルゥ、ギタン、ライデンが加わったほか、ナーガ、ゴーレム、ライガー、ハム、ピクシー、ニャー、スエゾー、ドラゴン、ヘンガー、モノリス、ガリ、らくがき、デュラハン、ダックン、ロードランナー、アローヘッド、モッチー、ジョーカー、ヒノトリ、タコピ、モモ、モギィ、サイローラー、レシオネ、ザン、スズリン、アントランなど、シリーズの顔ぶれが携帯機に勢ぞろいします。総評として『アドバンス2』は、前作が確立した“携帯機版MFの型”に、探索・迎撃・ゲスト登場というスパイスを足し、遊びのレンジを着実に広げた続編です。短いスパンでの周回と、世代をつないで強くなるコーチの系譜――このふたつが前作以上に手触りよく回り続けます。

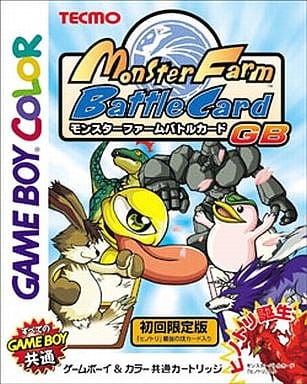

モンスターファームバトルカードGB

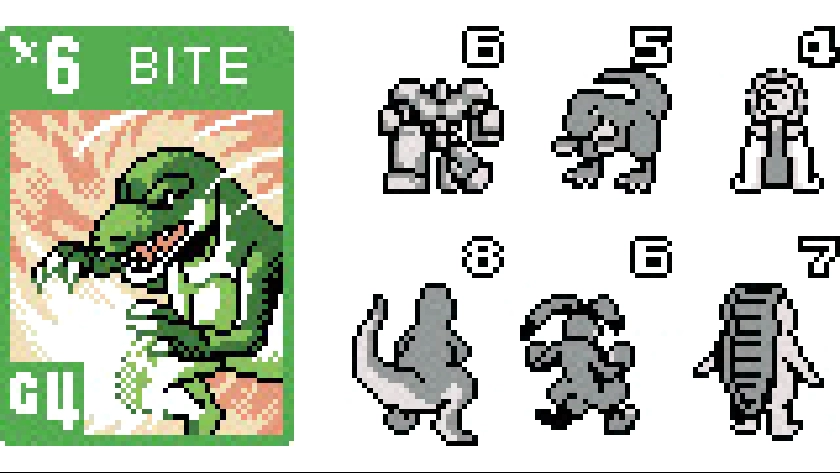

携帯ゲーム機・ゲームボーイで1999年末に登場した本作は、同時期に展開されていた公式トレーディングカードゲームと歩調を合わせるようにリリースされたデジタル版です。シリーズの根幹である“ガッツを溜めて技を出し、命中と回避、距離と丈夫さの関係で有利を作る”構造をカードのルールに落とし込む発想が秀逸で、単なるキャラゲーではなく、ひとつのカードゲームとしてきっちり成立していることがまず評価できます。ターンをまたいでガッツを積み増し、どのタイミングで火力技を通すか、相手のガッツ残量や構えから逆算して回避不可の手筋を差し込むか――こうした“MF的な読み”が、カードの表裏とコストの数字へときれいに変換されているため、シリーズ経験者はもちろん、カードゲームから入ったプレイヤーにも理屈が通じやすいのです。

初回特典としてパッケージに本家TCGの限定カードが同梱されたことも話題を後押しし、現実の対戦会とゲームボーイの画面上の実戦が、自然に行き来できるエコシステムが作られました。カードプールの幅は携帯機としては十分に厚く、モンスターごとの“そのらしさ”を生かしたデッキコンセプトが組めます。例えばピクシーの素早さに由来する回避寄りのテンポプラン、ゴーレムの重量感で一撃の圧を極限まで高めた決定力志向、スエゾーのいやらしい手札コントロールなど、育成シムで感じていた各種族のキャラクター性が、カードの数字や効果テキストに宿る手応えが心地よいのです。長く遊ぶほど、ガッツという資源を巡る“損して得取れ”の判断が研ぎ澄まされ、デッキ構築の小さな選択が1ターン先の勝敗に跳ね返る、MFならではの緊張感が息づいています。

モンスターファームバトルカード

2000年、PlayStationで発売されたこちらは、カードバトルを主役に据えたスピンオフの本命といえる一本です。時代設定は『モンスターファーム2』と同期しており、スタート時の暦も“1000年4月”からはじまります。物語はコルトの誕生日をきっかけに転がり出します。プレイヤーはカード好きの彼女にバトルカードを贈り、師匠のパブスは“モンスタープレート”と呼ばれる不思議な石版を手渡します。興奮したコルトが手持ちのモンスターカードをすべて嵌め込むと、彼女は“モンスターの楽園”へ吸い込まれてしまい、プレイヤーは幼なじみのキューとパブスとともに、カードを集めながら彼女の救出に奔走することになります。カードの入手経路は複線的で、CDの再生による生成、バトルの報酬、特別なイベントと、MTGやポケカとも異なる“MFらしさ”を残した面白い導線になっています。実カード準拠の拡張第三弾までが収録されているため、デッキメイクの自由度も高く、好きな種族の色をきっちり出せます。

世界観側の作り込みも濃密です。FIMBAとIMaが共同運営する“Monster Card Association(MCA)”が構えられ、ルール普及と大会運営の枠組みが用意されます。面白いのは、カード界にも派閥がいくつも存在することです。最古参の“BCB”はエスパーダを筆頭に、デュラハンを核とする正面突破の戦型で“強さ”を信奉し、挑む側にも一定の実績を求める気高さがあります。守備寄りの逃げ構築で相手のガッツを枯らすストラトス、一撃必殺構想のトッティはグジラを軸に“手札をガッツ化→大技直撃”の流れを徹底し、マトラはピクシーを中心に“灼熱の地”を自分に有利に使いながら、回復とガッツダウンでじわじわ削る形、フィオは速攻で畳みかける――同じ派閥でも思想が割れているのが面白いところです。その中の“BCBアイドル”は、ディノを据えたセフォーの跳躍コンボ、プラントを磨き上げたシュミッツ、ライガーでスピードを体現するレオン、ガッツ全振りからの一撃を狙うジュラスなど、華のあるプレイヤーが並びます。新興勢力“火竜団”はアルフォンスのドラゴン×ゲルの入れ替えで手札を攪乱してからの大火力が持ち味で、同じく一撃志向のラスカルは試合中にカード愛を語り出す熱量がユニーク。ディノで長期戦を選ぶペニー、ハムで速攻を磨くココチーノなど、クラブ内のロールも明確です。表向きのリーダーと裏の支配者が分かれている“ブラックウルブズ”のように、勝利のためなら手段を選ばないダークサイドも存在し、教会を拠点とする少数派“レトロ派”、どこにも属さない“フリー”の面々も、カードカフェやレストランなど街のあちこちで対戦を受けて立ちます。IMaのダッジやロウゼ、チェーレ、エロウ、ブッチャー、FIMBAのテスカやホリィたちシリーズの顔ぶれも登場し、カードを介して“もうひとつのMF2”が賑やかに動き出すのです。

対戦の中身は、ガッツというリソースと距離・命中・丈夫さの相互作用を、カードのプレイ順とコスト管理に写像したものです。例えば、相手のガッツを削る“ダウン”系を先に通し、反撃の手番で大技を重ねて詰める二段構え、あるいは回避不可のラインを作るための順序とケアの置き方――こうした“MFのセオリー”を、そのまま手札の並びとプレイングに落とし込めます。レアリティに頼らなくても勝てるのがこのゲームの良さで、プレイミスの1回がガッツ管理の破綻につながり、そのままゲームがひっくり返る潔さが心地よいのです。ある程度進むと、モッチーやピクシーといったシリーズの象徴ともガチンコで戦えるようになり、彼らの代表的な派生――ジェントルやヨロイモッチー、エンジェルやナハトファルターなど――がカードとして卓上に現実化する瞬間は、育成シムで図鑑を埋めていた手応えと綺麗に共鳴します。ライガー、ガリ、ゴーレム、スエゾー、ディノ、ナーガ、ハム、ヒノトリ、ゲル、モノリス、ゴースト、ヘンガー、ワーム、プラント、ニャー、ドラゴン、デュラハン、グジラ、マグナビートル、ヴァージアハピ、ムー……おなじみの名がルールという肉体を得て、別の競技として立ち上がる、その“二重化”がこの作品最大の魅力です。

ソロモン

1991年の『ソロモンズ倶楽部』からおよそ9年半のブランクを経て登場した作品です。舞台は『モンスターファーム』の時代より約35年前で、セキトバ山の向こうにそびえる純白の高塔と、その頂に封じられた伝説のモンスターをめぐる物語が展開します。多くの旅人で賑わうその聖域に、卒業レポートの題材を求めて一人の学生コックスが足を踏み入れるところから物語が始まります。ゲーム開始時には丁寧なガイダンスが用意されており、世界観や基本操作を順序立てて理解しながら進められるのが印象的です。さらに本作は『モンスターファーム』からおなじみのキャラクターが登場し、物語とアクションの両面でシリーズらしい彩りを加えています。

ゲームプレイは、高塔をひたすら登る構成が中心です。全60階を突破して頂上のボスを撃破すると、思わずエンディングかと思ってしまいますが、ここで本作ならではの仕掛けが顔を出します。実は地下室に入るための「銀の鍵」を集める必要があり、その入手状況によっては再度1階から塔に挑むことになります。ステージセレクトがないため、鍵を取り逃がすと二周目、場合によっては三周目に突入しかねないという緊張感があり、探索と攻略の計画性が試されます。一方で、ファミコン版と比べると全体の難易度はやや控えめで、詰まりやすい場面で助けてくれる“お助けキャラ”のシステムが心強く、遊びやすさの面でも進化を感じます。

鍵を揃えて地下室に入ると、今度は一気通貫の10面に挑むことになります。ここではコンティニューができないため、集中力とリソース管理がより重要になりますが、モッチーの無敵といった強力な支援をうまく活用すれば、終盤の押し切りも可能です。塔を二度巡り、地下室を制覇してようやく迎えるエンディングには、シリーズ経験者が思わずにやりとしてしまう演出も盛り込まれており、初見のプレイヤーには謎めいた余韻、ファンにはご褒美のような満足感を残します。なお、スタッフロールが「STAGE STAFF」に限られている点は少し不思議で、当時の制作体制を想像したくなる締めくくりでした。全体として、親切設計で遊びやすくしながらも、鍵集めや地下室の連戦といった歯ごたえを両立させた、シリーズの橋渡し役にふさわしい一作だと感じます。

モンスターファームジャンプ

2001年にPlayStationで発売されたこの外伝は、シリーズの“バトルの間合い”という感覚を、まるっとアクションに転地した挑戦作です。プレイヤーはスエゾー、モッチー、ハム、ゴーレムの4体から一体を選び、全90ステージの攻略に挑みます。スエゾーを除く3体はホッピングで跳ねながら進むというコミカルな手触りで、十字キーの操作に対する挙動の違いがモンスターごとに明確です。たとえばゴーレムは最高速度は高いもののジャンプ力が低く、ハムは高い跳躍性能で縦のレイアウトに強い、といった具合に、育成シムで感じた“種族の向き不向き”が、ここでは運動性能の差として表現されます。各ステージは床の切れ目と時間制限という二つの制約でプレッシャーをかけ、落下によるミスはライフを1失わせ、最後に安全圏を踏んだ位置からのやり直しになります。

60面を走破するとエンディングに到達しますが、さらに90面まで踏破すると“とことん”モードが解放され、90面からランダムに選ばれるステージをひたすら攻略する持久戦で腕を磨けます。自作ステージをメモリーカードに保存できるエディットモードも搭載され、対戦モードでは同じステージで先にゴールへ辿り着いた方が勝ち、時間切れなら引き分けというシンプルな勝負が熱いのです。

ステージには踏むと効果が発動するパネルが点在しており、ハート柄でライフを回復する恩恵や、ドクロでライフを削られる罠、速度やジャンプ力の強化・弱化、指定方向へ瞬間跳躍する矢印、前方への大ジャンプ、進行方向と逆へ飛ばされるリバース、予測不能なランダムジャンプ、一定時間空を滑るホバー、踏んだ瞬間に崩れ落ちる床、残り時間の増減など、MFの“フィールドに仕込まれた読み合い”を、アクションの足場に変換したギミックが盛りだくさんです。ストーリーデモにはライガーも顔を出し、声はアニメ版と同じキャストというファンへのサービスも嬉しいポイント。さらにこのディスク自体がPS2版『モンスターファーム』での“パンドラディスク”として機能し、さまざまなモンスターの再生に活用できるほか、『モンスターファーム2』で読み込むとデュラハン系のレア“コクシムソウ”が再生できるという、シリーズ本流との有機的なつながりもきちんと設計されています。円盤石再生という儀式と、足場を読み切るジャンプの妙。MFの“距離感”を、別のジャンルで体験し直せる、通好みのスピンオフです。

かいて しゃべって はじめよう!モンスターファームDS

2007年、シリーズ10周年の節目にニンテンドーDSで登場した本作は、入力デバイスそのものを“再生の儀式”へと昇華させた野心作です。スタイラスで魔法陣を描く“魔方陣再生”、マイクに単語を吹き込む“呪文再生”、GBAカートリッジの情報を読み取って再生する“石版再生”の三本柱で、CDを扱えない携帯機でも“あなたの手元から生まれる”というMFの本質を守り抜きました。

さらにWi-Fi通信に対応し、育てたモンスターを遠隔の大会に送り込めるだけでなく、合体で新しい個体を誕生させるオンライン的なコミュニティも整備されています。育成の数理は、6つのパラメータ(ライフ、力、賢さ、命中、回避、丈夫さ)に明快な天井が定められ、個別上限2000、総量6000という制約が導入されました。これにより、どこにどれだけ配分するかの“設計”が前面に出て、同じ種族でもプレイヤーの戦略がくっきりと個性として現れます。回避と命中に厚く振ってヒット&アウェイを貫くのか、丈夫さとライフで受けを成立させてからの反撃を狙うのか、賢さ型の手数で相手のガッツを削るのか――上限付きの世界では“尖らせ方”が勝敗を分けます。

10周年らしい遊び心も満載です。予約特典の“魔法陣プレート”は9つの穴にタッチペンを差し込み塗ることで図形を完成させ、塗る・塗らないの二値の組み合わせから512通りの魔方陣を作れます。どのパターンからどんなモンスターが現れるのかを仲間内で共有する楽しみは、かつてCD棚をあさって“何が出るかな”と胸を躍らせた記憶を、DS時代にふさわしいやり方で呼び戻してくれます。UI面では、スタイラス操作でのトレーニング手順や掛け声の入力が日々の育成にリズムを与え、声で呼べば反応する相棒への愛着も増していきます。シリーズおなじみの大会日程管理、疲労とストレスのケア、寿命と資金のやりくりはそのままに、入力のインタラクションが増えた分、育てる“過程”そのものが遊びへと昇華しています。エンターブレインの“バカタール加藤”編集長がゲスト出演する小ネタも含め、当時のゲーム文化とMFの文法が小気味よく交差する記念碑的な一作です。

モンスターファームDS2 甦る!マスターブリーダー伝説!

翌2008年にリリースされた続編は、“原点回帰”を掲げて設計された一本です。グラフィックのトーンや画面の情報整理は初代と『2』の系譜に近づけられ、ファームでの生活感、トレーニングと休養の週次サイクル、公式戦から四大大会へ至る王道のレールが、DSの小さな画面に丁寧に再構築されています。

一方で、モンスターのデザインや技そのものは『3』以降で蓄積された資産をしっかり活用しており、懐かしさの中に新世代の華やかさが混ざる“いいとこ取り”の仕立てです。これにより、初代・2で育成の基礎に惚れ込んだ世代も、PS2期で派生や派手な技を楽しんだ世代も、双方が自分の“好き”にアクセスできるようになりました。

戦闘のリズムはMFらしい見切り合いに回帰しており、ガッツを抱えた状態での反撃の重み、タイムアップ時の判定の緻密さ、距離ごとの技の通し方など、“あの頃の読み合い”がそのまま蘇ります。UIとテンポはDS向けに小気味よく整えられているため、短いプレイ時間でも育成のPDCAが回せ、通勤通学の合間に一週間、寝る前に一大会といった“ミニセッション”が快適に続けられます。シリーズの文脈を踏まえながら新しい世代の入口にもなる、バランスのよさがこの作品の真価です。

モンスターファームオンライン

シリーズ10周年を飾るオンライン専用タイトルとして、テクモが開発しゲームポットが運営を担当した作品です。もともと2006年冬のサービスインを見込んでいましたが開発スケジュールは延伸し、2007年12月21日にクローズドβテストがスタート、翌2008年3月に正式サービスへ移行しました。運営期間は長くはなく、同年11月3日に休止へ。短命ではあったものの、シリーズ初の“常時接続の世界に相棒を連れ出す”試みが詰まっています。プレイ体験の核は、MFらしい育成とリアルタイムの共闘です。従来同様に神殿でモンスターを再生し、ファームで鍛え、公式試合やクエストに挑む基本線は崩さず、そこに“他のブリーダーと一緒に依頼を片付ける”協力要素を重ねています。対人の真剣勝負だけでなく、足並みをそろえてダンジョンへ向かい素材や報酬を分け合う遊びが日常化したのは、ネットワークタイトルならではの快感でした。

ファンの記憶に残っているのはモンスター陣営の“攻めた構成”でしょう。家庭用でおなじみのライガー、ピクシー、パンチョ、ハム、モッチー、ワーム、ヘンガー、ゴーレム、デュラハンといった面々が顔をそろえる一方、シリーズを象徴するスエゾーとドラゴンが姿を見せないという大胆な選択が話題になりました。代わりにオンライン期を象徴する新顔が多数投入され、角を戴く剛腕タイプのコルヌー、山ヤギ風のアンテロ、宝石の尻尾を揺らすキキモ、爬虫類系のシグニール、鳥のシグエ、マンモス然としたマムー、触手を持つグロブスト、燃える雪うさぎのようなサラマンダーなど、既視感に頼らない個性でラインアップを拡張。これらは単なるスキンではなく、グラフィックや技のモーション、得手不得手まで含めて“手触りが違う”新種として設計されていました。

運営面では、コミュニティ施策と育成導線が噛み合うよう工夫が凝らされています。クエストを持ち寄って一緒に解決する、素材を稼いで装備や餌を整える、日付を合わせてイベントに参加する――ソロのサイクルを他者の存在で豊かにする設計でした。とはいえオンラインタイトルは継続的なコンテンツ供給と運営判断が生命線です。実装テンポや経済バランスの調整が難航したこともあり、サービスは同年秋に休止へ。ブリーダーたちが築いた日常は一度幕を閉じますが、ここで断ち切られた手触りは次作『モンスターファームラグーン』へ受け継がれていくことになります。なお、休止後に用意された後継ではゲームシステムの大枠が引き継がれた一方で、セーブデータそのものは移行できない方針が採られました。オンラインの儚さと挑戦、その両方を体現した転換点の一本です。

モンスターファームラグーン

『オンライン』の休止から再開発の期間を挟み、タイトルを改めて再出発した後継作です。2009年12月15日にプレオープン、2010年1月7日に正式サービスへ。運営は同年7月にサービス維持困難のアナウンスが出され、8月31日で全サービスが終了しました。わずか数か月の航海ながら、世界観・システムともに一歩踏み込んだ“オンラインならではのMF”を提示しています。

舞台設定は前作世界の延長にありながら、巨大な災厄“大海粛(だいかいしゅく)”によって地理そのものが刷新されています。海が世界を呑み込み、島々と天空へ伸びる塔だけが点々と残る。かつて日常の拠点だったシディララマは崩れ落ち、人々はユタトラ島という新しいベースキャンプに集い、各地に浮かぶ島や塔へ“第三の災厄”を未然に防ぐため漕ぎ出していく――この“生き残った断片を繋いで前へ進む”トーンが、オンラインの旅路と非常によく噛み合っています。遠征(シリーズ伝統の“冒険”に相当)がゲーム進行の主軸で、ユタトラから船で塔へ渡り、フロアごとに出現する敵を殲滅して奥へ――というダンジョン型の進行がテンポよく繰り返せます。石造りの人工塔から、蔦が侵食する遺構、床下が透ける水晶の塔、凍てついた氷結エリア、瘴気が満ちる危険地帯、前作に縁のある“クナレヤ遺跡”の意匠を引いた場所、船上戦から連なる海岸のボーナスフロア“クレハザ岬”、広大な盆地型の特殊ステージまで、テクスチャと生息モンスターが切り替わるロケーションが連続し、素材や餌、装備、そして育成に必要な“習熟度”を稼ぐ場として機能していました。

再生と育成のループはシリーズらしさを残しつつ、オンラインに合わせて合理化されています。神殿での円盤石再生は健在で、ただしゲームスタート時は決められた三種族の中から一体を選ぶ導入に改められています。鍛え方は“習熟度を溜める→餌を与える”の二拍子が基本。習熟度は遠征などの実戦で伸び、餌は街で購入するほか遠征先で拾うことも可能です。ステータス設計がとくにユニークで、ライフ・ちから・かしこさ・器用・集中・耐久力・精神力・サポートの8種に分かれ、各999が上限、総和は最大2400という明快な予算制が導入されました。しかも寿命の概念を廃し、時間さえかければどの子も上限へ届かせられる設計です。レベルは8種の合計値に応じて上昇し、役割の差別化は“どこにどれだけ振るか”の設計と、技の属性(火・氷・雷・土・水・風)との相性で生まれます。例えば“集中”を501以上に伸ばしてクリティカル発生率を高める重撃型、器用を厚くして小技や氷属性の効きを上げる手数型、サポートを厚くして状態異常や妨害の持続を底上げする妨害型など、目標値を決めて積み上げる育成の気持ちよさがクリアに見えるようになっていました。

種族の層も厚く、オンライン期に生まれたコルヌー、アンテロ、キキモ、アニャムー、シグニール、シグエ、マムー、グロブスト、サラマンダー、ペンタ、ゼッカ、ザインといった固有種に加え、家庭用からの顔ぶれであるライガー、ピクシー、パンチョ、ハム、モッチー、ワーム、ヘンガー、ゴーレム、デュラハンなども参戦。さらに“従来の象徴”であるスエゾーやドラゴン、プラント、ウンディーネの姿も見られる構成でした(一部は順次追加のかたち)。合体や転生を採らず、基本種とその亜種(コルヌーの“クエルノ”のような分岐)で横に広げる方針は、サービス運営で拡張していくうえでも相性が良かったのです。こうして見ると、『ラグーン』は“MFの育成数理をオンラインに最適化した設計実験”として非常に興味深い作品でした。結果として2010年夏に幕を閉じ、シリーズはこのあと長い充電期間に入りますが、のちにリリースされる移植版『モンスターファーム』へと関心がつながっていく導線を残した点でも、節目を画した一本だったと言えます。

ウルトラ怪獣モンスターファーム

そして空白を破るかたちで2022年に登場したのが、Nintendo Switch専用のコラボ作『ウルトラ怪獣モンスターファーム』です。開発はコーエーテクモゲームス、発売はバンダイナムコエンターテインメントで、公式略称は“怪獣ファーム”。同年6月の「Nintendo Direct mini ソフトメーカーラインナップ」でお披露目され、10月20日に発売されました。ウルトラシリーズのゲームとしては『なりキッズパーク ウルトラマンR/B』以来、そして『モンスターファーム』の新作としては『ラグーン』以来およそ13年ぶりという、二つのIPにとっても大きな出来事でした。

ゲームデザインの柱は、初期二作――すなわち『モンスターファーム』『モンスターファーム2』の育成・対戦サイクルを現代の文脈に再構成し、そこに“円谷プロの怪獣たち”をまるごと迎え入れることです。プレイヤーはこれまでと同じテンポで日々のトレーニングと休養を回し、資金と疲労・ストレスと相談しながら公式戦や特別戦に挑みます。違うのは、その相棒がバルタン星人であり、ゼットンであり、ゴモラであり、キングジョーであること。重量級ならではの硬直や当たり判定、遠距離系の超能力や飛び道具が“技”としてきちんと読み合いに組み込まれ、MFのガッツ管理と命中・回避・丈夫さの相関が、怪獣プロレスの文脈に違和感なく馴染んでいます。合体・派生の遊びも健在で、“あの怪獣にあの特性を持たせるとどう化けるか”というファンの想像を、実際の勝負どころで確かめられるのが痛快です。シリーズの伝統により、育成方針は尖らせるほどキャラが立ち、勝ち筋も鮮明になります。命中と回避を積み上げて軽快に差し込むのか、丈夫さとライフに振って一撃の火力を最大化するのか、賢さ技を軸に相手のガッツを枯らすのか――MFの思考が、そのまま怪獣の体を通って伝わってくる構造です。

周辺の展開も賑やかで、2023年には講談社ムック「ウルトラ怪獣モンスターファームとあそぼう!」が刊行され、付録として“キングジョーゼットン”のソフビが付くなど、トイや出版との連携も活発でした。ここまでの流れを“シリーズ史”として俯瞰すると、このコラボ作は二つの文化圏を結ぶ橋であると同時に、MFが本来持っていた“他者のIPも丸ごと飲み込める汎用フレーム”としての強さを再証明した一作です。“自分の手で育て、自分の判断で勝つ”というMFのコアは、円盤石がCDであろうとデータベースであろうと、相棒がオリジナル種であろうとウルトラ怪獣であろうと、揺らがないのだと実感させてくれます。

まとめ

『モンスターファーム』は、CDという日用品とゲーム世界を“再生”でつなぎ、モンスターを育てる行為に自分の生活を編み込む設計によって、唯一無二の居場所を築きました。FIMBAやIMaの歴史、トチカ人の遺した技術、古代三神の伝承は、どの媒体でも“世界に確かな厚みがある”ことを保証し、その上に各作は時代の器へ最適化を施してきました。PSの初期二作で競技性と育成の情緒を磨き、PS2では世代継承と共有の思想を広げ、携帯機では文字やコーチで再生を工夫し、オンラインでは協力と数理で遊びを再定義し、そしてコラボでは異文化と握手してフレームの強さを証明しました。どの入口から入っても、円盤石の前に立つと胸が高鳴り、ガッツが貯まって“今だ”と技を放つ瞬間に手汗をかく――その普遍が、シリーズ全体を一本の太い幹に束ねています。もし今、久しぶりに帰ってくるなら、移植版で基礎体力を取り戻すのも良し、Switchで怪獣を育てて“読み合いの感覚”をアップデートするのも良し。いずれにせよ、あなたが積み重ねた育成の時間は裏切りません。再生の儀式は、いつでもあなたを待っています。

モンスターファームシリーズの一覧