本記事では、『ブラッディロア』シリーズ全5作品について、その魅力やシステム、物語の背景、作品ごとの進化の過程を丁寧に紐解いていきます。単なる格闘ゲームを超えた独特の「獣化」というシステムを軸に、進化し続けた本シリーズを、順を追って詳しく解説いたします。

シリーズの概要

『ブラッディロア』シリーズは、1997年にアーケードで始まった3D格闘ゲームです。最大の特徴は「獣化システム」で、キャラクターが戦闘中に獣人へと変身し、攻撃力や防御力が飛躍的に上がる独自の駆け引きを生みました。獣化中には体力回復や強力な必殺技「ビーストドライブ」を繰り出せる一方、解除のリスクも伴います。物語は獣人兵器を巡る陰謀や人間と獣人の共存をテーマに重厚なドラマを展開。シリーズを重ねるごとにグラフィック、操作性、演出が進化し、濃密な世界観と奥深い対戦性で多くのファンを魅了しました。

シリーズの魅力

獣化システムが生む緊張感と戦略性

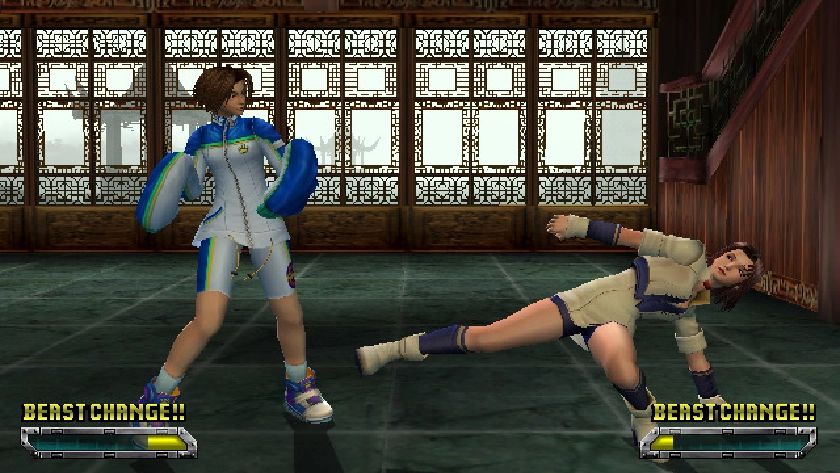

『ブラッディロア』を語る上で真っ先に挙げられるのは、やはり「獣化」という独自の変身システムです。格闘ゲームの多くが体力や必殺技ゲージだけを管理する中で、本シリーズは獣化ゲージというリソースを積極的に溜め、いつ解放するかを選ぶ緊張感が最大の特徴でした。獣化するとキャラクターの体格や攻撃モーションが変化し、攻撃力や防御力が大幅に上昇するうえに、体力が自動回復を始めるため、攻めにも守りにも強力なカードとして機能します。

この一瞬の獣化によるパワーアップは、特に終盤に劣勢を跳ね返す逆転劇を演出することが多く、相手がいつ獣化してくるかを読み合う駆け引きが熱を帯びました。獣化中にしか出せない「ビーストドライブ」という超必殺技も、発動すると獣化が強制的に解除されるリスクと天秤にかける必要があり、使いどころの見極めが極めて重要です。3作目以降に追加された「超獣化」は、一定時間攻撃性能が爆発的に上昇し、コンボや必殺技をほぼ無制限に叩き込める代わりに、発動後はそのラウンドではもう獣化できなくなるほどの大きな代償を伴います。こうした複層的な駆け引きの中で、いかに相手に読まれずにゲージを解放し、一気に勝負を決めるかが本シリーズの核心でした。

獣化で変わるキャラクター性と演出の迫力

獣化は単なる性能向上に留まらず、キャラクターの個性そのものを際立たせる演出でもありました。ユーゴがオオカミに、アリスがウサギに、ロンがトラへと変貌する瞬間は、まるで人間性を超えた本能の発露のように感じられ、プレイヤーに視覚的・感覚的な衝撃を与えました。キャラクターごとに獣化後の攻撃スタイルや演出が徹底的に作り込まれており、たとえばアリスは獣化すると機敏さが飛躍的に増し、蹴り主体の高速連携を仕掛けられる一方で、ユーゴはラッシュ力に特化し、重いパンチのコンビネーションで相手を粉砕します。

シリーズを重ねるごとにこの演出は洗練され、3Dグラフィックの進化とともに獣化時のモーションやエフェクト、モデルの変化が非常にダイナミックになりました。とりわけ『3』や『extreme』では、変身時に全身を覆うオーラや光の演出が加わり、画面いっぱいにパワーがみなぎるような迫力がありました。視覚だけでなく、声優の演技や獣化時の咆哮の演出も臨場感を生み、プレイヤーは人間から獣人へと変貌するドラマを直に体感できました。単なる格闘の駆け引きだけでなく、キャラクターの存在感や物語性を盛り上げる演出の側面でも、獣化はシリーズの象徴的要素だったのです。

シリアスかつ多層的な世界観とドラマ

『ブラッディロア』は単なるアーケード格闘ゲームにとどまらず、濃密な世界観とドラマが描かれています。巨大企業タイロン社が獣人化技術を兵器化しようとする陰謀から始まり、獣人の人権を巡る社会問題、テロ組織「獣人解放戦線」、さらには紋章やオカルト的な要素に至るまで、作品ごとに異なるテーマが積み重ねられていきました。

初代では獣人としての運命を背負った青年ユーゴが、行方不明の父を捜し求める中で、タイロン社の計画に巻き込まれていくシリアスな物語が展開されます。『2』では獣人が世間に知られ始め、解放戦線が台頭し、仲間や家族を巡る苦悩と対立が深まります。『3』では紋章事件という神秘的な出来事が勃発し、科学を超えた力が絡む物語に移行しました。『4』では人類と獣人の共存の行方や、獣化の根源に迫る要素も描かれます。

登場人物の多くはそれぞれの苦悩を抱え、たとえばユーゴは父の死を背負いながらも獣人と人間の架け橋を目指し、アリスは改造のトラウマと向き合いながら救済を求め、ロンは自身の暴走の罪を償おうとするなど、格闘ゲームとしては珍しいほどキャラクターの内面が丁寧に掘り下げられています。シリーズを通して、一貫して「獣化とは何か」「人間性とは何か」が問い続けられている深いテーマ性が、単なるバトルを超えた重みを与えています。

独自の操作感と奥深い駆け引き

『ブラッディロア』はアーケード・家庭用いずれでも、直感的に動かせる操作性と、対戦を極める上での奥深い駆け引きが共存していました。基本操作はパンチ、キック、ビースト(変身)、ガードとシンプルですが、作品ごとに進化したシステムが操作に厚みを加えています。

例えば『2』では、ライトガードとヘビーガードの使い分けが重要になり、ライトガードは素早くガードできる反面、ガードブレイク技で崩されやすく、ヘビーガードは崩されにくい代わりに動きが制限される緊張感がありました。『3』では「ギリギリエスケープ」が導入され、相手の攻撃をぎりぎりのタイミングで回避する高度なテクニックが求められました。『4』ではさらに「伏せ」や「カウンターエスケープ」「ガード&アタック」など多彩な回避・反撃手段が整備され、攻防一体の緻密なやりとりが楽しめます。

キャラクターごとにリーチや速度が異なり、重厚な一撃を活かすパワータイプ、連携で崩すラッシュタイプ、間合いを操るテクニカルタイプなど多様な操作性があり、プレイヤーのスタイルに応じて攻略が無限に広がります。さらに獣化ゲージ管理や超獣化のタイミングが勝負の流れを大きく左右するため、相手の心理を読む駆け引きが深く、試合ごとに異なるドラマが生まれます。

独創的なビジュアル表現とメディア展開

シリーズを通じて、ビジュアル表現の進化も大きな魅力でした。初代では3D格闘としては珍しくキャラクターデザインがアニメ調で、獣化のモーションに躍動感を与えていました。『3』ではPlayStation 2の性能を活かし、滑らかなモーションと細やかなモデル造形が実現され、キャラクターの息遣いや表情まで感じられるほどの没入感がありました。『extreme』ではゲームキューブとXboxの性能に合わせ、変身演出や必殺技の視覚効果がいっそう派手に演出され、血の表現を火花に置き換えるなど世界観を損なわずに幅広い層へのアプローチが試みられました。

さらにシリーズは単体で完結せず、漫画『ブラッディロア ザ・ファング』や関連書籍、サウンドトラックなど、メディア展開でも世界観を広げていました。コミックではオリジナルキャラクター「ファング」が主人公となり、ゲームでは描き切れなかった物語が補完されています。楽曲は作品ごとに独自の世界観を支える重要な要素で、特に『2』では筋肉少女帯の主題歌が独特の存在感を放ちました。

こうした多彩なビジュアルやメディアミックス展開によって、単なる格闘ゲームに留まらない独自のブランドイメージが築かれました。

シリーズの一覧

ブラッディロア

シリーズ第1作目「BLOODY ROAR -HYPER BEAST DUEL-」は1997年にアーケードで産声を上げました。当初、海外では『Beastorizer』というタイトルで展開されていましたが、日本では『ブラッディロア』として知られるようになりました。この作品の最大の特徴は、格闘ゲームにおいて初めて「獣化」というシステムを導入したことです。プレイヤーは、バトル中に攻撃を重ねることで「獣化ゲージ」を溜め、Bボタンを押すことで人間から獣人へと変身できます。変身したキャラクターは、爪や牙を活かした攻撃が可能になり、攻撃力や防御力が大幅に強化されるだけでなく、体力の自動回復や攻撃のバリエーション増加など、多くの恩恵を受けられるようになります。この獣化の恩恵をどう活用するかが勝敗を大きく左右しました。

また、獣化中に「BEAST RAVE」を発動すると、キャラクターが金色に輝き、スピードが飛躍的に上昇します。この効果中は圧倒的な連続攻撃で相手を追い詰められるため、終盤の一発逆転を演出する見どころでもありました。操作はパンチ、キック、ビーストの3ボタンを用い、シンプルでありながら奥深い駆け引きを楽しめます。物語は巨大企業タイロン社が獣人の兵器利用を目論む陰謀が中心に据えられ、格闘ゲームとしては珍しく重厚なドラマが展開されます。PS版への移植ではBGMのアレンジや「サバイバルモード」、難易度調整などが加えられ、より多彩な遊び方ができるようになりました。

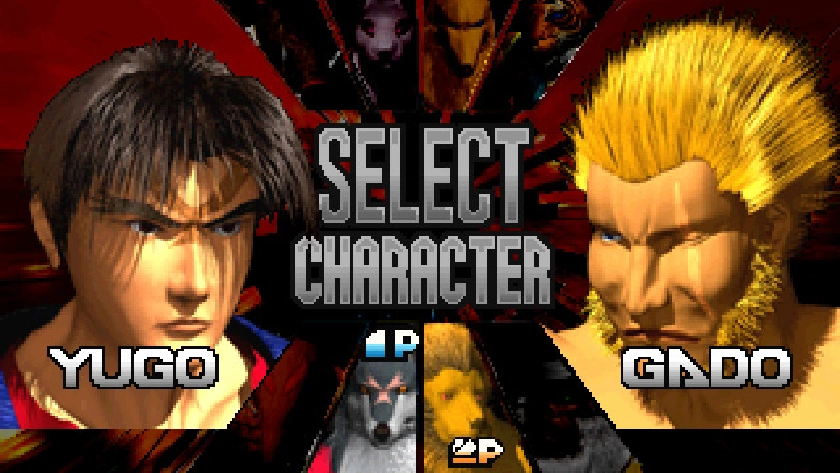

ブラッディロア2

続編となる2作目「BLOODY ROAR 2 -BRINGER OF THE NEW AGE-」では、前作からさらにグラフィックが洗練され、キャラクターの動きやゲームスピードも向上しました。本作では「ビーストドライブ」と呼ばれる必殺技が初めて導入されます。獣化状態でのみ使用可能なこの技は、一撃で大きく体力を奪う強力な必殺技ですが、発動後に強制的に人間形態に戻されるという大きなリスクがあり、使うタイミングが勝敗に直結する緊張感を生みました。

防御面でも変化があり、ガードはライトガードとヘビーガードの2種類が用意され、ライトガードを打ち破る「ガードブレイク技」の存在により、攻防の駆け引きが一層複雑になりました。これにより、レバー操作とボタン操作の両方を駆使して防御を選択する必要があり、プレイヤーの判断力が問われる場面が増えました。

物語では、獣人の存在が世に知られ始める中、獣人の権利を主張するテロ組織「獣人解放戦線」が暗躍。主人公たちはこの組織に立ち向かう形で物語が展開されます。PS版には筋肉少女帯の楽曲を採用したオープニング、紙芝居形式のストーリー演出などが追加され、プレイヤーはキャラクターたちの内面にも触れられるようになりました。

ブラッディロア3

シリーズ3作目「BLOODY ROAR 3」はアーケードからPlayStation 2へと進出し、SYSTEM246を基盤にグラフィックは大幅に進化を遂げました。背景やキャラクターモデルが立体感を増し、従来作品よりも鮮明でダイナミックな演出が実現しました。システム面では「エアコンボ」が新たに搭載され、相手を空中で追撃する爽快感が加わります。また「ギリギリエスケープ」という新しい回避技が採用され、守勢の駆け引きがより奥深くなりました。

特筆すべきは「超獣化」の導入です。これは一定時間のみ、攻撃力・防御力が飛躍的に上昇し、ビーストドライブが無制限に使用可能になる強力なモードです。代償として、一度超獣化を解除するとそのバトル中は再度獣化ができなくなるという重大なリスクを抱えており、プレイヤーの戦略が試されました。

物語は、突如現れた「紋章」が獣人たちの体に刻まれる謎を解き明かすというオカルト的な内容に変化。獣化の設定や世界観も一層拡張され、シリーズの方向性が新たなステージに入ったことを感じさせる作品でした。

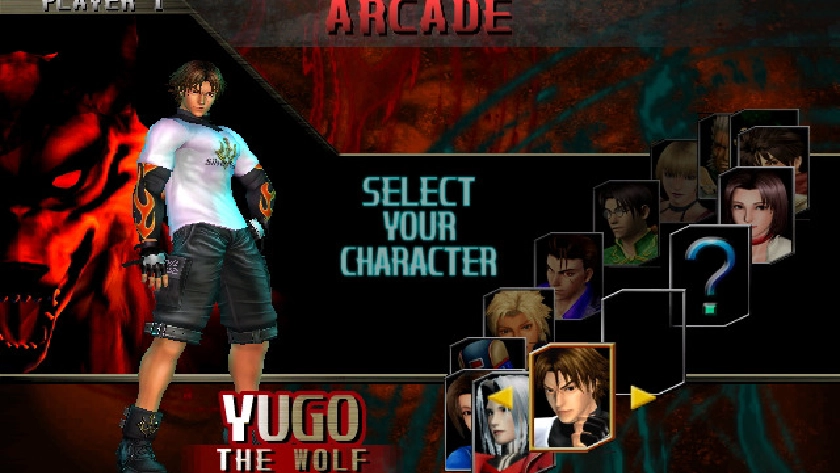

ブラッディロア エクストリーム

「BLOODY ROAR extreme」からは家庭用専用タイトルとなり、対応ハードもゲームキューブとXboxに移行しました。欧米ではGC版が『Bloody Roar: Primal Fury』の名称で販売され、オープニングムービーはゲームキューブ版ではアニメ、Xbox版ではCGという違いがありました。視覚表現として、過去作品で流血が演出されていた部分が火花に置き換えられ、よりライト層に配慮したビジュアルになっています。

操作性は家庭用コントローラに最適化され、シリーズでは初めてコマンド投げが標準搭載されました。超獣化もより手軽に発動でき、体力と引き換えにいつでも使用可能になるなど、シビアさよりも爽快感重視のバランスが取られています。物語面では獣人王国を舞台にしたトーナメントが中心で、前作までの世界観を引き継ぎながらも外伝的な色合いが強い作品でした。

新キャラクターやゲストキャラも登場し、ファンに新鮮な驚きを提供しました。とくに隠しキャラ「ファング」は、漫画版『ザ・ファング』との連携要素として、シリーズのクロスメディア展開の象徴的存在となりました。

ブラッディロア4

シリーズの最終作「BLOODY ROAR 4」は再びPlayStation 2に戻り、グラフィックや演出の方向性を「血糊の多用」などで原点回帰させる一方、システム面には大幅な変更が加えられました。獣化の仕様が簡略化され、キャラクターの攻撃技も統一感のあるコマンド体系に整理されました。これにより初心者でも扱いやすくなった反面、従来作に慣れ親しんだファンからは賛否が分かれました。

「キャリアモード」が導入され、キャラクターの能力を自由に強化していく遊びが加わりました。また声優陣も刷新され、英語音声だったキャラクターが日本語で喋るようになり、演技の雰囲気も大きく変化しました。物語はシリーズの集大成とも言える複雑な対立が描かれ、獣化という力の本質に迫る重厚なテーマを取り扱っています。

まとめ

『ブラッディロア』シリーズは、単なる格闘ゲームの枠を超え、獣化という独自システムを通して人間と獣の境界を問いかける物語を描き続けてきました。5作品を通して、操作性やビジュアル、システムは時代と共に進化を遂げ、それぞれが強い個性と挑戦を秘めています。近年新作は出ていませんが、今なお根強いファンが存在し、その革新的なゲームデザインは語り継がれています。格闘ゲーム史に一石を投じたこのシリーズが、いつかまた新たな形で甦ることを願わずにはいられません。

ブラッディロアシリーズの一覧