この記事では、コンピューターRPGの金字塔とも言える「ウルティマシリーズ(正編)」の全作品について、各タイトルごとに詳細に解説します。1979年に産声を上げた『アカラベス』から始まり、シリーズ完結作『ウルティマIX:アセンション』、さらには幻となった『ウルティマX:オデッセイ』に至るまで、40年近くにわたる壮大な歴史を、わかりやすく丁寧に紐解いていきます。プレイヤーとして実際に体験したかのように、各作品がどのように世界観・ゲーム性・技術面で進化していったかを感じていただけるよう、可能な限り深く掘り下げていきます。

シリーズの概要

ウルティマシリーズ(本編)は、リチャード・ギャリオットによって創造されたコンピューターRPGの金字塔であり、1979年の『アカラベス』を起点に、1999年の『ウルティマIX:アセンション』まで、20年にわたって展開された壮大な物語です。プレイヤーは「アバタール」として異世界ブリタニアを舞台に、悪の魔導士との戦いや倫理的な探求、異種族との対立と共存、そして自らの内面との対峙を経て成長していきます。正編となるシリーズは全9作ですが、大別すると3部作に分類されます。第1部がソーサリアや地球に襲来した悪の権化を打ち倒す英雄の物語『暗黒時代(The Age of Darkness)(ウルティマ1〜3)』、第2部が三原理と八徳という道徳理念を導入し、物語の根幹とする『啓発の時代(The Age of Enlightenment)(ウルティマ4〜6)』、第3部が三作を通して、ブリタニアを狙う最強最後の巨悪ガーディアンとの戦いを描く『ガーディアン・サーガ(The Guardian Saga)(ウルティマ7〜9)』です。シリーズは単なる冒険譚にとどまらず、哲学や社会問題をテーマに取り入れ、RPGの枠を超えた深いメッセージ性を持つ作品群として高く評価されており、後のゲーム文化に多大な影響を与えました。

シリーズの魅力

世界観と物語の一貫性と進化

ウルティマシリーズの最大の魅力の一つは、シリーズ全体を通して統一された世界観と、それが時間の経過とともに段階的に進化していく構造にあります。初期の『ウルティマI』では、悪の魔導士を打倒するという古典的な英雄譚が描かれていますが、作品が進むにつれて単なる「善対悪」の図式を超え、人間の内面や社会構造、精神性にまで踏み込んでいきます。

例えば『ウルティマIV』では「徳」を追求するという極めて内省的なテーマが前面に出され、それまでのRPGの常識を覆しました。その後の『ウルティマV』では、徳が権力者により歪められることで恐怖政治へと変貌してしまう様子が描かれ、倫理的理想が制度化されたときに生まれる矛盾を鋭く提示します。『ウルティマVI』では異種族との対立と共存を通じて、「正義」の一方的な押しつけが招く悲劇を問い、『VII』では新興宗教や社会問題をモチーフにした陰謀劇が展開されます。これらの物語は決して断片的なものではなく、プレイヤーがアバタール(主人公)として体験する一貫した時系列の中に組み込まれており、キャラクターや地理、宗教、政治体系が前作から次作へと継承されることで、巨大で有機的なファンタジー世界を構成しています。

その上で、『ウルティマIX』ではプレイヤー自身の内面と向き合うことがテーマとなり、最終的にアバタールとガーディアンという存在の統合によって物語が完結します。このように、作品ごとに時代背景や思想的テーマが変化していきながらも、世界観の連続性が保たれていることが、シリーズの深い没入感と感動を生み出しているのです。

プレイヤーの倫理観が試されるシステム設計

ウルティマシリーズが他のRPGと一線を画すもう一つの魅力は、プレイヤーの選択が物語やキャラクターに深く影響するシステムが早い段階から導入されていた点です。単に強い武器を手に入れてモンスターを倒すだけでなく、自分の行動が世界にどう影響するのか、そしてそれが正しいことなのかを常に自問させられる構造が特徴です。

特に『ウルティマIV』以降のシリーズでは、行動が「徳」に対する評価として蓄積され、ゲームの進行に直接関わってきます。例えば、困っている人に施しを与えることで「慈悲」が高まり、敵から逃げずに戦うことで「勇気」が養われるといった具合です。逆に、盗みや暴力といった非倫理的行為を行えば、評価は下がり、アバタールとしての成長が阻まれるというペナルティも存在します。このような仕組みによって、プレイヤーは常に「善い行動」とは何かを考えさせられるのです。

また、後の作品ではNPCとの会話内容が選択肢によって変化したり、行動に応じて仲間からの信頼が変化したりと、倫理的な要素がより複雑に組み込まれるようになります。『ウルティマVII』では、犯罪を見逃す代わりに情報を得るといったジレンマが頻繁に発生し、プレイヤーのモラルが揺さぶられます。こうした構造は、単なる勝利条件の達成よりも、「どう生きるか」を重視したゲーム体験を提供し、RPGというジャンルに倫理的深みを与える先駆的な試みでした。

技術革新とシステム面での進化

ウルティマは、技術的な革新を取り入れながら進化を続けてきたシリーズでもあります。最初期の『アカラベス』や『ウルティマI』では、ワイヤーフレームによる3Dダンジョン表示や見下ろし型マップの導入といった当時最先端の技術が採用されていました。これは、まだコンピューターRPGがほとんど存在しなかった時代において、視覚的にも革新的なものでした。

さらにシリーズが進むと、ターン制の戦闘システムに加えてタクティカルバトル、リアルタイム制御、インターフェースのアイコン化、マウスによる操作性向上など、プレイヤビリティの面でも多くの進化が見られます。『ウルティマVII』ではドラッグ&ドロップによるインベントリ管理が可能になり、複雑なアイテムの取り扱いや環境との相互作用が飛躍的に増しました。これによって、プレイヤーは単なる冒険者という枠を超え、仮想世界で生活するかのような体験ができるようになったのです。

また、シリーズ中盤以降では、VGAグラフィックやCD-ROMによる音声データの実装など、ハードウェアの進化にも対応し、視覚・聴覚面でも没入感の向上が図られました。とくに『ウルティマVIII』や『IX』では3Dグラフィックスが導入され、リアルな視点でブリタニアの世界を探索できるようになったことは、大きな技術的挑戦であり、ゲーム史における重要なマイルストーンとなりました。

豊かなNPCと会話システムによる世界の深み

ウルティマシリーズにおけるもう一つの魅力は、登場人物たちが単なる背景ではなく、まるで生きているかのような存在感を持っている点にあります。町の住人ひとりひとりが固有の名前と性格、背景を持ち、プレイヤーとの対話を通じて個性を発揮します。このような作り込みによって、プレイヤーは単なる観光客ではなく、社会の一員としての自覚を持って行動するようになります。

特に『ウルティマVI』以降では会話システムが大きく進化し、キーワード入力から選択式の会話ツリーへと発展することで、より自然なやり取りが可能となりました。プレイヤーが言葉を選ぶことで、NPCの反応が変わり、情報が得られたり、信頼関係が築かれたりする様子は、ゲーム世界における人間関係の複雑さを見事に再現しています。また、NPCの行動にも時間帯や曜日の概念が反映され、昼間は仕事をし、夜になると家に帰るといったリアルな生活サイクルが組み込まれています。

このような緻密なNPC設計によって、プレイヤーは単にシナリオを追うだけでなく、街の雰囲気や住人の悩み、社会全体の問題などを肌で感じることができるのです。ウルティマの世界は、まさに「物語がある場所」ではなく、「物語が息づく場所」として機能しており、プレイヤーを常に驚かせ、魅了し続けてきました。

現実世界へのメッセージと哲学的アプローチ

ウルティマシリーズが多くのファンを惹きつけてきた理由の根幹には、現実世界への鋭い洞察と哲学的な問いかけがあると言えるでしょう。『ウルティマIV』の「徳の探求」以降、シリーズは単なるファンタジー冒険譚ではなく、「人としてどう生きるか」「正しさとは何か」「力と倫理の関係性」など、現代社会にも通じる深いテーマを描いてきました。

例えば、『ウルティマV』では、善とされる価値が過剰に制度化されたときに何が起こるかという、現代の法治国家や監視社会に通じる問題提起がなされています。『ウルティマVII』においては、フェローシップという新興宗教を通じて、カルト的組織の構造や、個人の自由と信仰の在り方に対する疑問を投げかけています。また、『VIII』や『IX』では、力を手に入れた代償や、自己の内面と向き合うことの重要性が主題となり、主人公の葛藤がそのままプレイヤーの精神的成長へとつながっていきます。

これらの要素はすべて、ゲームという媒体を通じて人間の精神性を探求しようという製作者の強い意志の現れであり、単なる娯楽にとどまらない芸術性を帯びています。だからこそウルティマは、単に「遊んだ」という体験では終わらず、「何かを考えさせられた」「自分自身の価値観に影響を与えた」という、深い記憶としてプレイヤーの心に刻まれているのです。

シリーズの一覧

シリーズのベースとなった作品

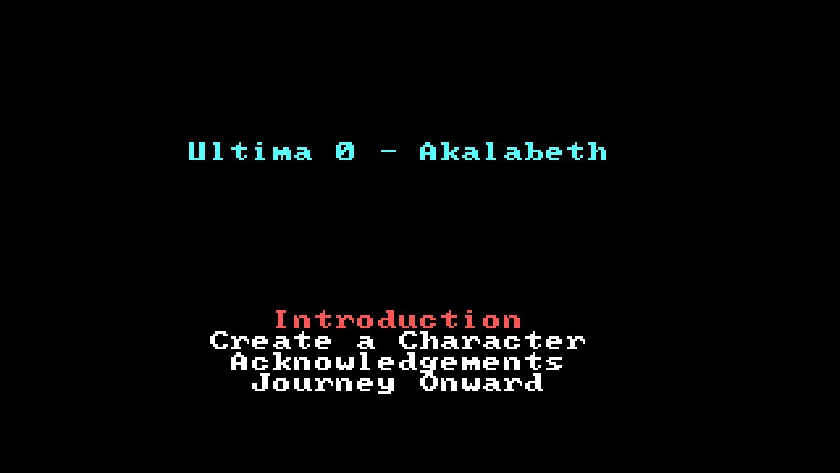

アカラベス:ワールド・オブ・ドゥーム(ウルティマ0)

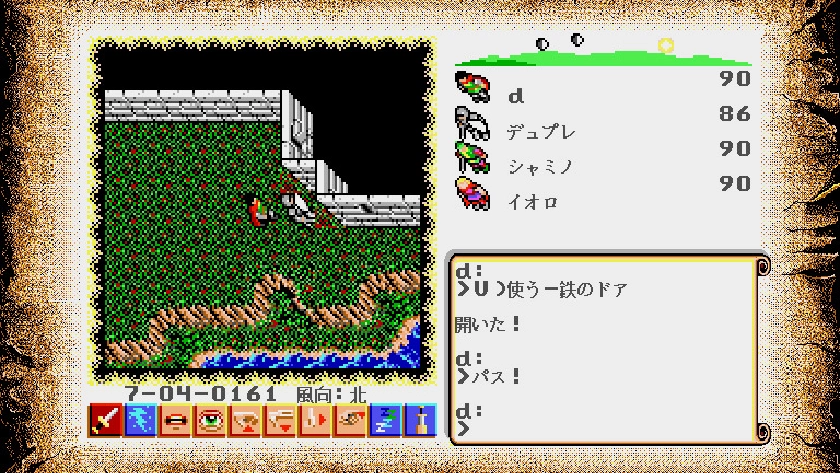

ウルティマシリーズの源流として位置づけられている『アカラベス:ワールド・オブ・ドゥーム(ウルティマ0)(Akalabeth: World of Doom)』は、1979年にリチャード・ギャリオットによって制作され、後年発売された “Ultima Collection” には “Ultima 0” として収録されています。彼は当時まだ高校生で、Dungeons & Dragonsの愛好家としての経験を活かして、紙と鉛筆のRPG体験をコンピューター上で再現しようと試みたのが本作の出発点でした。最初は単なる趣味として始まったこのプロジェクトは、やがて「最初期のコンピューターRPG」として歴史に名を刻むことになります。

ゲームの目的は、ロード・ブリティッシュの命を受けて次々と出現する10体のモンスターを討伐することです。戦闘は主に地下ダンジョンで展開され、ダンジョン部分はワイヤーフレームによる一人称視点で描かれており、これは当時としては極めて先進的な試みでした。また、地上部分は見下ろし型の2Dマップで構成されており、この地上と地下の視点切替構造は後の『Ultima I』に受け継がれる重要な要素となります。

興味深いのは、ゲーム開始時に入力する「ラッキーナンバー」によって、ダンジョン構造や敵の配置などのゲーム世界全体が自動生成される点です。これにより、プレイヤーごとに異なる体験ができる一方、同じ数字を入力すれば同じワールドに再挑戦することも可能という柔軟性を持ち合わせていました。

販売当初は、Ziploc袋にマニュアルとフロッピーディスクを封入した手作り感満載のパッケージで、一部のコンピューターショップでのみ取り扱われましたが、California Pacific Computer Companyの目に留まり、商業的なリリースが実現。結果的に約30,000本を売り上げ、ギャリオットはこの成功を皮切りに本格的なゲームクリエイターの道を歩むことになります。

第1部 暗黒時代(The Age of Darkness)

ウルティマI:ファースト・エイジ・オブ・ダークネス

1981年に登場した『ウルティマI:ファースト・エイジ・オブ・ダークネス(Ultima I: The First Age of Darkness)』は、『Akalabeth』で得たノウハウを基盤に、ゲームシステムとストーリーテリングを大幅に進化させた記念碑的な作品です。プレイヤーは異世界から召喚された「ストレンジャー(The Stranger)」として、悪の魔導士モンデインによって支配されているソーサリア世界を救う旅に出ることになります。

本作の特徴的なポイントのひとつが、ゲーム内に登場する4つの大陸と8つの城、そして数々のダンジョンを巡る壮大な冒険です。それぞれの城でクエストを受け、特定の敵を討伐したり、目的地を訪れたりすることで、物語を進めていく構成となっています。また、キャラクター作成の段階で種族(人間、エルフ、ドワーフ、ボビット)と職業(戦士、盗賊、僧侶、魔法使い)を選択し、それぞれの特性がプレイスタイルに影響を与える仕組みが導入されました。

戦闘や探索は、地上では見下ろし視点、ダンジョンでは一人称視点が採用され、シーンによって視点が変化することで没入感を高めています。ゲームの終盤には、突如として宇宙空間にまで冒険の舞台が広がり、敵の宇宙船とのドッグファイトが展開されるという大胆な展開も用意されています。この宇宙戦を制し、「スペース・エース」として認められることで、最終目的であるタイムマシンの入手が可能になります。

プレイヤーは過去へと遡り、モンデインが不死の力を得る前の時代に移動し、彼の命の源である「不死の宝珠」を破壊してから倒すことで、初めて勝利を収めることができます。この壮大なストーリーラインは、後のウルティマシリーズが展開していく「アバタールの物語」の土台ともなっていきます。

『Ultima I』はゲーム業界においても大きな影響を与え、初期の商業用RPGとしての成功に加え、オープンワールド構造を持つ先駆的な作品として高く評価されています。後年にはグラフィックや操作性が改善されたリメイク版も制作され、複数のプラットフォームでプレイ可能となりました。

ウルティマII:リベンジ・オブ・ザ・エンチャントレス

1982年に発表された『ウルティマII:リベンジ・オブ・ザ・エンチャントレス(Ultima II: The Revenge of the Enchantress)』では、前作で倒されたモンデインの弟子であり愛人でもあったミナクスが新たな敵として登場します。彼女は時空を操る能力を持ち、地球を舞台に複数の時代を巡って陰謀を巡らせ、人類を壊滅へと追いやろうとします。プレイヤーは再び「ストレンジャー」として、彼女の陰謀を阻止するため、時間と宇宙を超えた冒険に挑むことになります。

『Ultima II』の世界は前作よりも遥かに広がっており、時間旅行を可能にする「タイムドア」を通じて、神話の時代、パンゲア大陸、古代、現代、そして終末後の未来といった多様な時代にアクセスできます。さらに、太陽系内の惑星も探索可能で、プレイヤーは実際に宇宙船に乗って地球外へと旅立ちます。

この作品では、ミナクスの居城「シャドウガード」に到達するために、時空の扉を活用しなければならず、特別な指輪が必要です。ゲームの最終目標は、ミナクスの居城を突き止め、伝説の武器「エニルノ」を用いて彼女を倒すことです。物語は前作を踏襲しつつも、舞台をソーサリアから地球に移したことで、現実との接点を感じさせる演出も見どころの一つとなっています。

技術面では、ギャリオットが初めてアセンブリ言語を本格的に用いた作品であり、前作よりも動作速度やレスポンスが大きく向上しています。また、本作からウルティマシリーズの象徴とも言える「布製マップ」がパッケージに同梱されるようになり、ユーザー体験に深みを加える工夫もなされました。なお、本作の開発をめぐるトラブルが原因で、ギャリオットは新たに「Origin Systems」を設立し、以降のシリーズ展開に向けた体制を整えることになります。

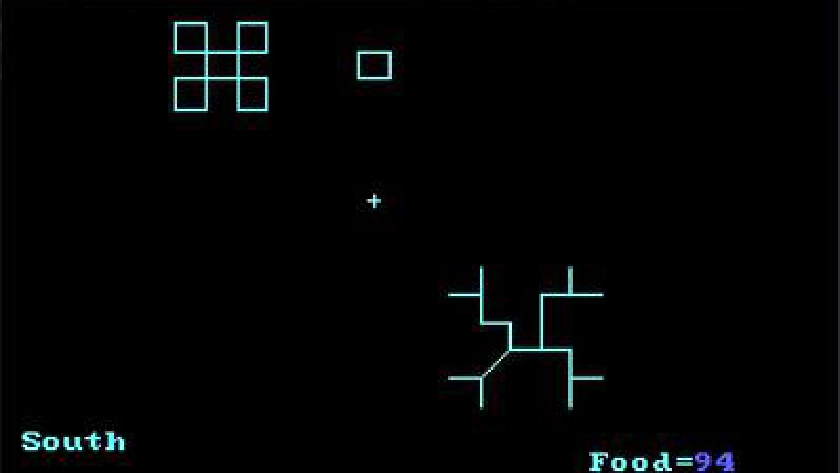

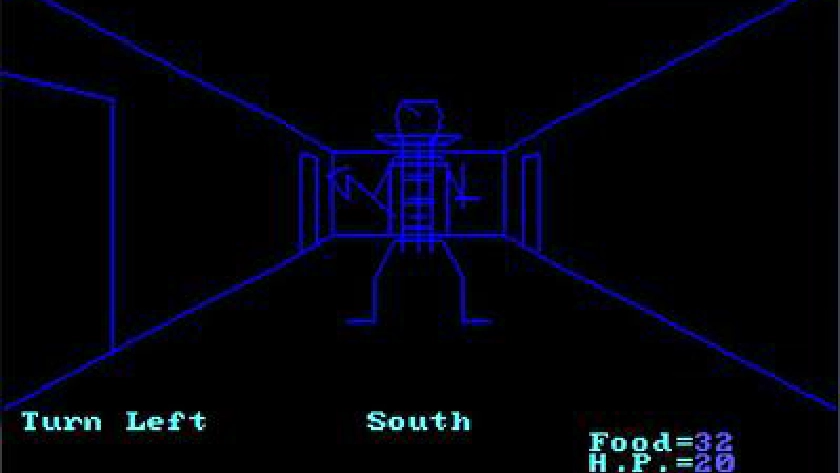

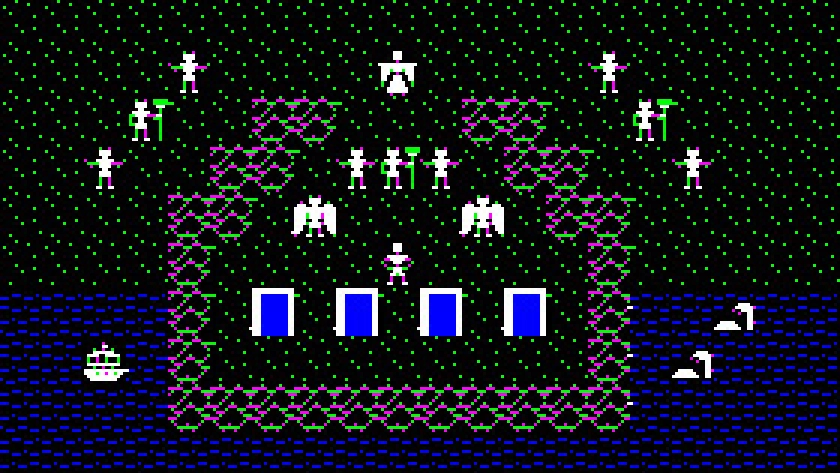

ウルティマIII:エクソダス

1983年に登場した『ウルティマIII:エクソダス(ウルティマ 恐怖のエクソダス)(Ultima III: Exodus)』は、シリーズにとって重要な転換点となった作品です。本作では、これまでの一人旅から一転し、パーティ制を導入することでプレイヤーにさらなる戦略性を提供しました。プレイヤーは種族と職業の異なるキャラクターを自由に作成し、最大4人のパーティを構成して冒険に挑みます。これにより、個々のキャラクターの強みを活かした戦術が求められるようになり、ゲームの深みが大きく増しました。

物語の舞台となるのは、シリーズおなじみの世界「ソーサリア」。甲板に「EXODUS」の血文字が記された無人の船が発見されたことから、世界は再び混乱に陥ります。ロード・ブリティッシュは新たな災厄の元凶「Exodus」の正体を突き止めるべく、プレイヤーを英雄として召喚します。Exodusは、シリーズ初期に登場したモンダインとミナクスの子として描かれ、単なる魔王とは異なる存在感を放ちます。実際に戦って倒すことはできず、パズル的な謎解きを通じて打倒するという結末は、当時のRPGにおいて斬新でした。

本作では、戦闘時にマップから戦闘専用画面へ切り替わるタクティカルコンバットが導入され、位置取りや行動順が勝敗を分ける重要な要素となりました。この戦闘形式は後の『Ultima VII』まで継承されていきます。また、地形の陰に隠された秘密や、ムーンゲートと呼ばれる転送装置、海賊船を奪って航海する要素など、冒険心をくすぐる仕掛けが豊富に散りばめられています。

キャラクター作成では、人間・エルフ・ドワーフ・ボビット・ファジーの5種族から選び、それぞれ異なる成長上限や適性が設定されています。職業は11種類あり、戦士、魔術師、レンジャーなどの定番に加えて、アルケミストや吟遊詩人といったユニークな選択肢も存在します。キャラクターには初期ボーナスポイントが与えられ、これを能力値に自由に配分することで、自分だけの個性的な冒険者を作り出すことが可能です。

地下迷宮は完全な3D表示となり、ゲーム性の面でも視覚的にも大きな進化を遂げています。各ダンジョンには回復や毒の効果を持つ泉、トラップ付きの宝箱、そしてゲームクリアに不可欠な「マーク」と呼ばれるアイテムが待ち受けています。さらに「アンブロシア」という異世界にも旅立ち、最終的にはExodusの本拠地である「炎の島」へと到達します。

グラフィックや音楽面でも大きな進化を遂げており、アニメーションによるキャラクターの表示やBGMの導入がなされ、より没入感のある冒険が実現しました。また、敵とのエンカウントを回避できるオーバーワールドの視覚的進化も見逃せないポイントです。

このように『Ultima III』は、シリーズの基礎を築いた作品であり、後の日本のRPG『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』にも大きな影響を与えました。

第2部 啓発の時代(The Age of Enlightenment)

ウルティマIV:クエスト・オブ・ジ・アバター

1985年に発表された『ウルティマIV:クエスト・オブ・ジ・アバター(ウルティマ 聖者への道)(Ultima IV: Quest of the Avatar)』は、従来の「悪を倒す」物語から脱却し、「自らの内面と向き合い徳を高める」という哲学的アプローチを取り入れた革新的な作品です。プレイヤーは、かつての戦乱が終結した後のブリタニアに召喚され、人々の精神的支柱となるべく「アバタール(Avatar)」を目指します。

この作品から、世界の名称は「ソーサリア」から「ブリタニア」へと変わり、地形や都市の配置も安定しました。シリーズに見られたSF的要素は完全に排除され、中世ファンタジー色が強化されました。キャラクター作成も独特で、ジプシーによる占いを通じてプレイヤーの優先する「徳」が選ばれ、それに応じた職業が与えられる形式が採用されました。

ゲームの中心的な目標は、8つの徳(正直、慈悲、勇気、名誉、犠牲、公正、霊性、謙虚)を実践し、それぞれの神殿で瞑想を行うことで啓発され、最終的にアバタールとなることです。徳の実践はゲーム内での行動によって評価され、例えば乞食に金を与えると「慈悲」が、逃げずに戦えば「勇気」が高まります。逆に嘘をついたり盗みを働いたりすれば、評価は下がります。これにより、プレイヤーの行動がゲーム進行に直接影響を与えるという画期的なシステムが生まれました。

ダンジョンの構造も前作から拡張され、「ダンジョンルーム」と呼ばれる個別に設計された戦闘エリアが追加され、より多彩な戦術が必要となります。世界は非常に広大で、移動手段として徒歩、馬、船、さらには「気球」といったユニークな乗り物も登場します。ムーンゲートの仕組みも健在で、月の満ち欠けによって移動先が変化する奥深い移動システムが用意されています。

物語の終盤には、「究極の知恵の写本(コデックス)」を求めて「グレート・ステイジアン・アビス」というダンジョンに挑むことになります。ここに到達するためには、各徳のルーンや鍵となる情報を集め、深い洞察と倫理的な判断が求められます。最終的に、アバタールとして徳の体現者となることがゲームのゴールとなります。

この作品はRPGというジャンルの中で、単なる戦闘や財宝の収集ではなく、プレイヤー自身の価値観や倫理観を問う構造となっており、その革新性は高く評価され、今もなお名作として語り継がれています。

ウルティマV:ウォリアーズ・オブ・デスティニー

1988年に発売された『ウルティマV:ウォリアーズ・オブ・デスティニー(Ultima V: Warriors of Destiny)』は、『IV』で築かれた倫理的世界観をさらに深め、政治と権力の歪みをテーマとしたよりダークな物語を描いています。前作でアバタールとなった主人公は、失われた「究極の知恵の写本」を持ち帰った後、再びブリタニアに召喚されます。そこでは、国王ロード・ブリティッシュが地下世界で消息を絶ち、代行として立ったロード・ブラックソーンが恐怖政治を敷いていました。

ブラックソーンの支配は、徳を歪めて極端に解釈した「義務」として国民に強制され、違反すれば重罰が科されます。例えば「嘘をつけば舌を切られる」といった具合です。この体制の背後には、「シャドーロード」と呼ばれる三体の存在があり、それぞれ「偽り」「憎しみ」「臆病」という徳の反対の概念を具現化しています。

ゲームの目的は、失踪したロード・ブリティッシュを地下世界から救出し、ブラックソーンの支配を終わらせることです。プレイヤーは再びレジスタンスのような立場となり、各地に散った仲間たちと合流しながら、シャドーロードを撃破する方法を探し出します。

戦闘だけでなく、NPCとの対話、情報収集、時間帯によって変化する街の様子など、リアルな世界が構築されています。時間の概念が導入されたことで、昼は人が多く、夜になると宿屋が閉まるといった生活感のある演出が加わりました。ダンジョンの探索、ムーンゲートによる移動、さらには「魔法のカーペット」や「グラップル」といった新たな移動手段も登場し、プレイヤーの自由度はさらに拡張されました。

また、シャドーロードを倒すには、ただ戦うだけでは不十分で、特定のアイテムを集め、聖なる炎に彼らの本質を投げ込むという複雑な儀式が必要です。倫理的葛藤と戦術性が高度に融合した本作は、まさにシリーズの成熟を感じさせる一作と言えるでしょう。

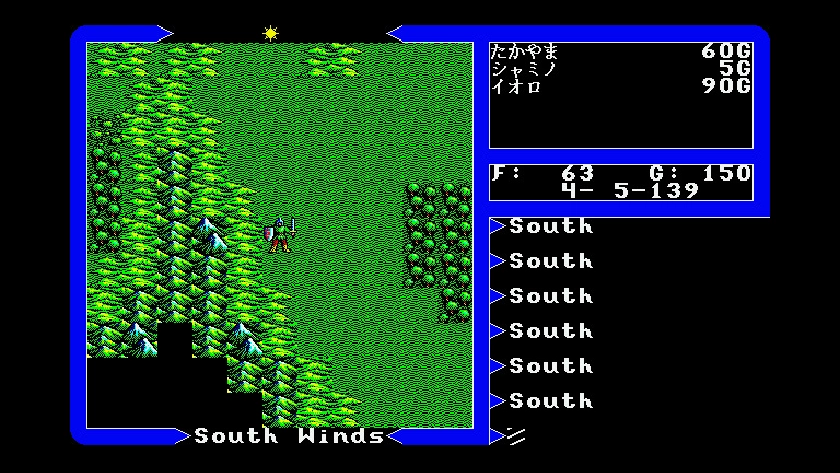

ウルティマVI:ザ・フォルス・プロフェット

1990年に発売された『ウルティマVI:ザ・フォルス・プロフェット(ウルティマ6 偽りの予言者)(Ultima VI: The False Prophet)』は、「啓蒙の時代」三部作の締めくくりにあたる作品です。本作では、プレイヤーの分身であるアバタールが現実世界から再びブリタニアへと召喚されるところから物語が始まります。しかし、ムーンゲートをくぐった直後に彼を待ち受けていたのは、儀式の生け贄として捕らえられるという衝撃的な展開でした。ガーゴイル族によって祭壇に縛られたアバタールは、間一髪で旧友たちに救出され、そこから再び冒険が始まります。

この時のブリタニアは、ガーゴイル族による攻撃により混乱の渦中にありました。プレイヤーは当初、彼らを撃退することが使命と感じますが、やがてこの対立の根本的な原因が、自らがかつて持ち帰った「コデックス」にあることを知るのです。ガーゴイルたちは、自分たちの世界を救うためにコデックスを必要としており、ブリタニアとガーゴイル世界が争っている原因は、誤解と偏見に基づくものでした。アバタールは単なる敵討ちではなく、種族間の平和と共存を模索するという、より深い使命を帯びて物語を進めることになります。

技術面でも『Ultima VI』は大きな転換点でした。従来の作品とは異なり、町や迷宮などがシームレスに地図上に存在するようになり、画面の切り替えなしにそのまま探索・戦闘が可能となりました。この一貫したスケール感はシリーズ後半にも継承される大きな革新でした。また、VGAグラフィックスとサウンドカードの導入により、ビジュアルとオーディオの品質が格段に向上し、プレイヤーに没入感の高い体験を提供しました。

会話システムも大幅に強化され、各キャラクターとの対話がより自然かつ豊かになったことで、物語への没入感も飛躍的に向上しました。さらに、PCにおけるマウス操作の導入や、アイコンによる直感的な操作が可能となり、これまでよりも遊びやすい設計になっていたのも特徴です。これらの革新は後続作品に強く影響を与え、『Ultima』シリーズの進化の礎となったのです。

第3部 ガーディアン・サーガ(The Guardian Saga)

ウルティマVII:ザ・ブラック・ゲート

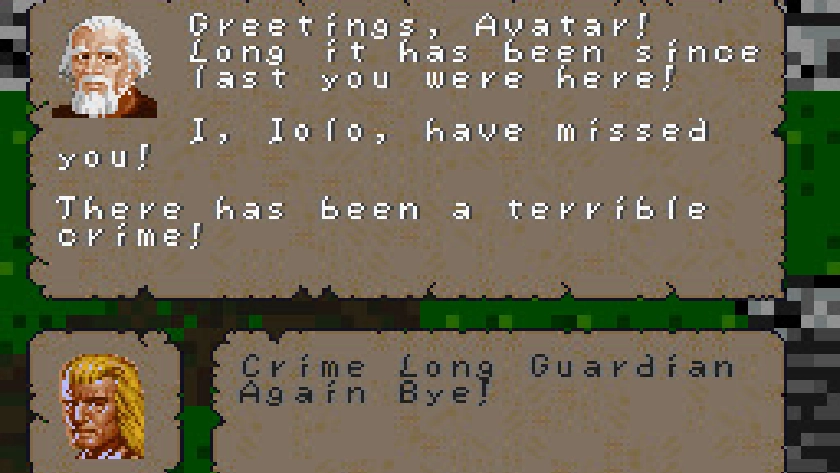

1992年に発売された『ウルティマ7 ザ・ブラックゲート(Ultima VII: The Black Gate)』は、シリーズの中でも屈指の評価を得ている名作であり、プレイヤーに衝撃を与える冒頭から始まります。現実世界でパソコンを操作していたアバタールの画面に突如現れたのは、「ガーディアン」と名乗る謎の存在。その言葉は不穏な未来を予感させ、彼は再びムーンゲートを通ってブリタニアへと旅立ちます。200年の歳月が流れたブリタニアは、一見すると平和で繁栄を享受しているように見えましたが、そこには根深い問題が潜んでいたのです。

物語の発端は、トリンシックという町で起こった猟奇殺人事件の調査依頼から始まります。プレイヤーはその事件を追う中で、「フェローシップ教団」という新興宗教団体とその背後にある巨大な陰謀、そしてガーディアンの計画へと巻き込まれていきます。教団の指導者バトリンはカリスマ性を持ち、人々の心を巧みに掌握しながら裏で暗躍していました。腐敗した政治、金銭崇拝、薬物の蔓延といった社会問題もリアルに描かれ、現実社会をも風刺する内容となっています。

本作ではインターフェースも一新され、完全なマウス操作によるドラッグ&ドロップ方式が導入されました。アイテム管理やインベントリ操作は直感的で、初心者でもすぐに操作に慣れることができました。また、ゲーム画面全体がマップ表示に割かれるようになり、視覚的な没入感がさらに高まりました。戦闘はリアルタイムで進行し、キャラクターごとにAIによる行動指示が可能。これにより、戦略性と臨場感が大幅に向上しました。

対話に関しても、従来のキーワード入力方式を発展させたツリー構造のダイアログシステムが採用され、選択肢によって会話が進むスタイルが浸透しました。これにより、ストーリー展開がより自然でドラマチックなものとなっています。また、ゲーム内のあらゆるオブジェクトが操作可能で、食料を調理したり、楽器を演奏したりすることも可能。ブリタニアの世界に息づくリアリティが格段に増した点も本作の大きな魅力です。

追加ディスクとして『Forge of Virtue』が発売され、古の「Isle of Fire」を舞台に三原理の試練に挑むサブクエストが追加されました。この追加コンテンツでは「ブラックソード」などの強力なアイテムが手に入り、アバタールはステータスの強化も受けることができ、メインストーリーの攻略をより有利に進めることができました。

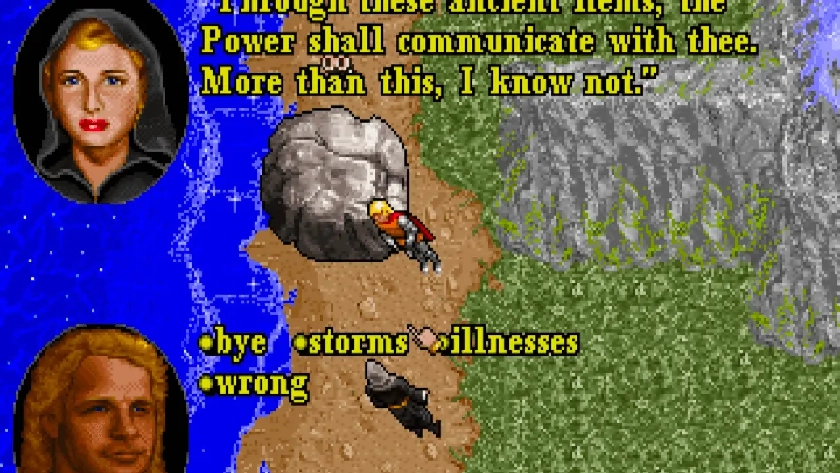

ウルティマVII パート2:サーペント・アイル

前作の続編として1993年に登場した『ウルティマVII パート2:サーペント・アイル(Ultima VII Part Two: Serpent Isle)』では、ガーディアンの陰謀はさらに深化し、新たな舞台であるサーパントアイルへと物語の重心が移ります。フェローシップ教団のバトリンを追ってアバタールとその仲間たちはこの地へと旅立ちますが、到着早々、嵐によって船が座礁し、持っていた装備の多くも神秘的な嵐によって失われてしまいます。

この作品の舞台であるサーパントアイルは、かつて「危険と絶望の大地」と呼ばれた地であり、かつてのオフィディアン文化が栄えていました。この地には秩序と混沌という二大勢力が存在し、最終的には秩序が勝利したものの、その結果として宇宙の均衡が崩れ、世界が崩壊の危機に瀕していたのです。アバタールたちはこの歴史を解き明かし、世界を救うために行動していきます。

物語は三部構成で展開され、まずバトリンの追跡、次に彼が解き放った「バネス(破壊、狂気、欲望の具現)」との対決、そして最後に秩序と混沌の均衡を取り戻すための試練が待ち受けています。バネスに憑依された仲間たちとの戦いや、犠牲によってのみ達成できる最終儀式など、重厚で感動的な展開がプレイヤーを待ち受けています。

本作のゲームプレイはよりリニアな設計となっており、すべてのクエストがメインストーリーに結びつく構造になっています。これにより、物語の一貫性が保たれつつも、自由度の高さが若干制限されるという新たな試みがなされています。追加ディスク『The Silver Seed』では、時間を遡って古代オフィディアン文明の戦乱時代へ赴き、「シルバーシード」という神聖な種子を用いて世界の崩壊を防ぐというミッションが展開されます。

システム的には『The Black Gate』のエンジンが再利用されているため基本操作は同じですが、新たに導入された魔法やアイテム、ストーリー演出の細やかさなど、完成度はさらに高まっています。ただし、リリース当時は開発期間の制約により一部のイベントがカットされており、それらの痕跡がゲーム内データに残されていることもファンの間で話題となりました。

ウルティマVIII:ペイガン

1994年に発売された『ウルティマVIII:ペイガン(Ultima VIII: Pagan)』は、シリーズの中でも特異な存在です。というのも、本作はシリーズの中で唯一、完全にアクションゲームのスタイルを取り入れた作品であり、従来のRPGファンからは「まるでPrince of Persiaのようだ」と評されることもありました。

物語は前作のラストでガーディアンに連れ去られたアバタールが、彼の支配する異世界「ペイガン」へと落とされるところから始まります。この世界はガーディアンの力によって既に支配されており、そこからの脱出方法を探すのがアバタールの最大の目的となります。

ペイガンは四つのエレメンタル信仰(炎、水、土、空気)に分かれた宗教体系を持つ暗く重苦しい世界で、それぞれの宗教に属する神官や存在たちとの戦い、交渉、儀式がゲームの進行の鍵となります。プレイヤーは一つひとつの信仰体系に関わりながら、その力を自らの中に取り込んでいきますが、その過程では信仰の儀式に関する倫理的な葛藤や、力に取り憑かれていく自分自身との向き合いも重要なテーマとなります。

アクション性が強調されたゲームデザインは、当時多くの批判も浴びました。特に問題とされたのは、ジャンプ操作の難しさであり、これに対処するために後に配布された修正パッチ(バージョン2.12)では、ジャンプの操作性やゲームバランスが調整されました。さらに重量制限や、移動する足場の固定など、プレイアビリティの向上も図られました。

『Pagan』には音声を追加するスピーチパックが存在し、CD-ROM版には最初からこれが収録されています。また、追加ディスク『The Lost Vale』も開発されていましたが、本作の売上不振により発売直前で中止されました。これには「古なる者」と呼ばれる存在に関するエピソードが含まれていたとされ、シリーズファンにとっては幻のコンテンツとなっています。

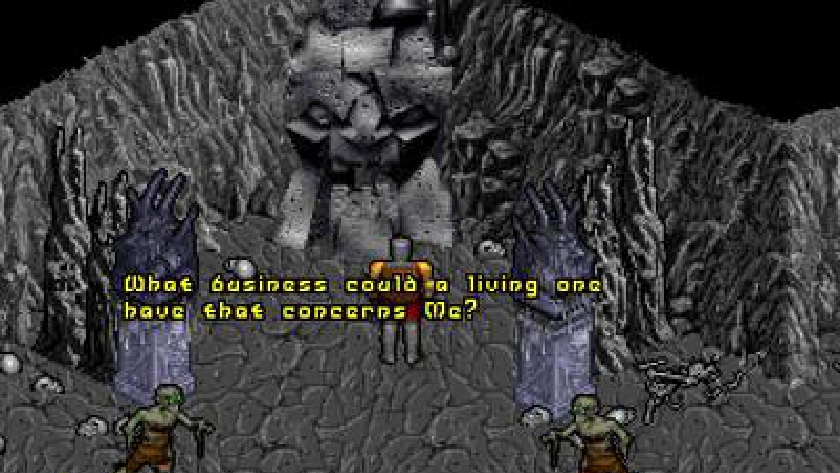

ウルティマIX:アセンション

1999年にリリースされた『ウルティマIX:アセンション(Ultima IX: Ascension)』は、長きにわたって続いてきたウルティマシリーズの本編における完結作です。この作品では、前作『ウルティマVIII:ペイガン』で異世界に囚われていたアバタールが、ついにブリタニアへ帰還を果たします。しかし、彼が戻った故郷はすでにガーディアンによって支配されており、かつて民衆の指針であった「徳の精神」すらも歪められていました。

ブリタニアの各地にはガーディアンが設置した巨大な「コラム」が聳え立ち、その負の影響によって大地は荒れ果て、疫病や飢饉が蔓延していました。さらに、徳の象徴だったルーンは奪われ、ねじれたグリフへと変貌し、民衆の心も堕落していたのです。アバタールは、各地のダンジョンを巡ってこれらのグリフを回収し、聖地である「シュライン」で瞑想を行い、徳を浄化していきます。

物語のクライマックスでは、驚くべき真実が明かされます。宿敵ガーディアンとは、アバタール自身の闇の部分が具現化した存在だったのです。最終的に、アバタールは「アルマゲドンの呪文」を発動し、自らとガーディアンを高次元の存在へと昇華させることで、ブリタニアを救います。これが『アセンション(昇天)』の意味するところであり、シリーズを締めくくるにふさわしい壮大なフィナーレでした。

しかしながら、その輝かしい物語とは裏腹に、開発の舞台裏は混迷を極めていました。制作元であるオリジン・システムズは、親会社であるエレクトロニック・アーツの圧力により、開発が不完全な状態での発売を余儀なくされました。そのため、バグの多さやストーリーの整合性の欠如、ファンからの期待を裏切る展開など、批判の声が相次ぎました。特に「パラディンって何?」というセリフに象徴されるように、主人公が過去の経験を忘れているかのような描写は、長年のファンにとって大きな失望をもたらしました。

開発は当初、ウルティマVIIIのエンジンをベースにしたアイソメトリック視点のゲームとして構想されていました。しかし、次第に3D技術の導入が進み、最終的には三人称視点による完全3DのアクションRPGへと変貌しました。その過程で複数の開発チームが交代し、シナリオも大幅に書き換えられました。元々は、アバタールがガーディアンの本拠地へ乗り込むという壮大なプロットが用意されていたのですが、時間的・技術的制約から多くが削除され、結果として世界観の縮小や登場キャラクターの削減を招いてしまいました。

実際、ブリタニア最大の都市であるブリテンですら、数棟の建物しか存在しないなど、シリーズのスケール感とはかけ離れた仕様になっていました。また、探索の自由度も大きく制限されており、かつてのウルティマらしさが失われているという指摘も多く寄せられました。

発売後、ファンの有志たちによって非公式パッチが作成され、ストーリーの整合性をある程度補完する試みが行われました。さらには、後年になってGOG.comからデジタル版が再リリースされるなど、根強い人気を誇っています。それでもなお、『アセンション』はシリーズのフィナーレとして評価が分かれる作品であり、多くの可能性を秘めながらも、完成しきれなかった未完の大作といえるでしょう。

開発中止作品

ウルティマX:オデッセイ

『ウルティマIX』の物語が完結を迎えた後、シリーズは新たなフェーズへと進もうとしていました。その中心となるはずだったのが、『ウルティマX:オデッセイ(Ultima X: Odyssey)』です。2003年8月に発表されたこの作品は、シリーズ初の本格的な3DオンラインRPGとして構想されており、『ウルティマ・オンライン』とは異なる、「アバタールの後継作」という位置づけで開発が進められていました。

物語の舞台は、アバタールが『アセンション』で昇天した後、その精神世界に創造された新たな次元「アルシノール」。この世界では、プレイヤーが様々な種族を選択し、それぞれの徳(コンパッション、ジャスティス、スピリチュアリティなど)を実践することで、アバタールの意識の中にある闇=ガーディアンを完全に消滅させることを目指すという、精神性の高い構想が練られていました。

特に注目すべきは、MMORPGとしては革新的な「非共有イベントシステム」でした。他プレイヤーと戦闘フィールドやイベントシーンを共有せず、それぞれの選択が物語や徳の成長に直接反映されるという、シングルプレイヤーRPGに近い体験が目指されていたのです。さらに、アンリアルエンジンを採用した美麗なグラフィックと、Chris Fieldによる本格的なオーケストラサウンドも話題を集めました。

戦闘面でも、従来の「オートアタック」に頼るMMORPGとは一線を画し、スピーディかつ直感的なアクション要素を取り入れることで、退屈さを排除する意欲的な試みがなされていました。徳を磨くことによってプレイヤーの能力が変化し、究極的には「アバタール」の力を宿す存在へと進化できるという成長システムも用意されていました。

しかし、この壮大な構想も現実の前には儚いものでした。オリジン・システムズの閉鎖、エレクトロニック・アーツの経営方針転換、そして『ウルティマ・オンライン』への注力という決定により、2004年7月には正式に開発中止が発表されました。開発チームは『ウルティマ・オンライン』の拡張パックや新プロジェクトへと異動し、オデッセイの世界はそのまま幻となってしまったのです。

まとめ

ウルティマシリーズ(正編)は、単なるゲームという枠を超え、ゲームデザイン・物語・倫理観において、現代のRPGに多大な影響を与えた歴史的シリーズです。各作品が時代ごとの技術進歩や社会的テーマを反映しつつ、常に新しい挑戦をし続けてきました。『アカラベス』から『アセンション』、そして未完の『オデッセイ』に至るまで、ウルティマは常に「プレイヤーに問いを投げかけるゲーム」であり続けました。その革新性と哲学性は、今後もゲーム史において語り継がれていくことでしょう。

ウルティマシリーズの一覧