『ルナティックドーン』シリーズは、アートディンクが開発した自由度の高いロールプレイングゲームです。プレイヤーが自らの意思で人生を切り開くというテーマを軸に、時代ごとにシステムや表現方法を変えながら展開されてきた本シリーズは、TRPGに通じる自由な遊び方が可能な作品群として、多くのプレイヤーに深い印象を残してきました。この記事では、初作から派生作品までをひとつながりの物語として振り返りながら、それぞれの魅力や特徴を詳しくご紹介していきます。

シリーズの概要

『ルナティックドーン』シリーズは、アートディンクが開発した自由度の高いロールプレイングゲームで、1993年にPC-98用として第1作が登場して以降、PCや家庭用ゲーム機向けに多数の作品が展開されました。プレイヤーは特定の主人公や物語に縛られることなく、自ら冒険者としての人生を選び、様々な依頼をこなしたり、結婚や王位継承、悪事に手を染めるなど、完全自由な生き方を実現できます。作品ごとにシステムや視点が異なり、リアルタイム生成やネットワーク対応、アクションRPG化、コマンド制バトルへの回帰など、多様な試みが続けられてきました。TRPGのような世界観とサンドボックス型の構造が特徴で、「人生そのものを遊ぶ」体験ができる希有なシリーズです。

シリーズの魅力

決められた道のない冒険

『ルナティックドーン』シリーズの最大の魅力は、何よりもその圧倒的な自由度にあります。一般的なRPGが主人公の過去や目的、成長の道筋などをあらかじめ決められたストーリーラインに沿って体験させるのに対し、本シリーズではプレイヤー自身がどのような人生を送るか、どのような目標を持つのかをすべて自分の手で決定できます。開始直後から何をするかは完全に任されており、依頼を受けて地道に名声を積み上げるのも、悪事に手を染めて裏社会で生きるのも、異性と結ばれ子孫を残すのも、すべてがプレイヤーの選択次第です。

この自由度は、単なる「選べる」だけではなく、プレイヤーの行動が世界そのものに影響を与えるという点において特に際立っています。依頼を受けてダンジョンを探索すれば、そのダンジョン自体がゲーム世界に出現するというシステムは、プレイヤーの存在と行動が物語と世界の変化を直結させる設計であり、これは当時の他のゲームではまず見られなかったものでした。また、シリーズが進むごとにNPCの行動にも自由度が与えられ、プレイヤー同様に彼らも世界で生活し、依頼を受け、結婚し、場合によってはプレイヤーの死後にその世界を引き継ぐことすら可能です。このように、固定された主人公の物語をなぞるのではなく、「この世界で生きる一人の人物として何を為すか」という、TRPGに通じる深い没入感とロールプレイの自由こそが、本シリーズの核となる魅力なのです。

世代を超えて生きる世界

シリーズを通じて大切にされているもう一つの魅力は、「人生の継続性」と「世界の持続性」です。多くのRPGが主人公の物語をエンディングとともに閉じるのに対し、『ルナティックドーン』ではプレイヤーが選んだキャラクターの人生が終わった後も、ゲーム世界は生き続けます。特に『開かれた前途』以降では、プレイヤーが死亡した場合でも、その世界に存在する別の冒険者を新たに主人公として選び、物語を続けることが可能になりました。これは一人の人生が終わっても、その世界が「過去としての記憶」を保ったまま続くという、非常に革新的な設計です。

また、作品によっては結婚や子供の誕生が可能であり、血縁による「世代交代」がゲーム内に自然に組み込まれています。特定の条件を満たせば、自分の子供に冒険者としてのバトンを渡し、能力や装備を引き継がせることもできます。つまり、本シリーズにおいては、プレイヤーの冒険は一代で終わるのではなく、「家系」や「血のつながり」といった要素を通じて、多世代にわたる壮大な人生模様を描くことが可能なのです。

このような継承システムは、単なるゲームのリプレイ性を高めるだけでなく、キャラクターや世界への没入感を劇的に高めます。引き継いだ子供が親とは違う人生を歩んだり、あるいはかつての仲間の子孫と再会したりするようなドラマをプレイヤー自身が作り出せるのです。その人生の織り成す物語は、まさしく「自分だけの歴史書」と呼べるほどの重みを持っています。

架空世界に宿る現実感

『ルナティックドーン』の世界は、ファンタジーにありがちな「どこにでもありそうな剣と魔法の世界」にとどまりません。シリーズ作品によっては、中世ヨーロッパ、オスマン帝国、中国王朝、江戸時代の日本、マヤ・アステカ文明など、現実世界の文化・歴史に基づいた国家が設定されており、それぞれの文化が建築、衣装、交易品、街並み、果てはダンジョン構造に至るまで細かく反映されています。

また、シリーズによっては善悪、秩序と混沌といった属性によってNPCの行動や勢力の盛衰が変化したり、国王に登りつめることで国家運営的な視点からゲーム世界を見渡すことも可能になります。こうした要素により、プレイヤーが訪れる世界はただの舞台装置ではなく、社会構造や信仰、経済、政治といった現実の要素が息づいている「生きた世界」として感じられるようになるのです。

街道を旅すれば、商人や旅人、盗賊と遭遇し、ダンジョンを探索すれば、その土地に伝わる逸話や伝承に紐づいた仕掛けに出会うこともあります。店の品揃えが政治的な支配構造によって変化したり、他の冒険者がプレイヤーと同様に行動していたりと、世界が自分の行動だけでなく、他の要因によっても動いていることを実感させてくれるのです。この濃密な世界構築こそが、『ルナティックドーン』の舞台を単なるゲームの一要素から「もうひとつの現実」へと昇華させる原動力となっています。

技術進化と共に変化するシステムデザイン

シリーズを追うごとにゲームエンジンやシステムは大きく変貌しており、それぞれの作品がその時代の技術水準にあわせたチャレンジを行っている点も大きな魅力の一つです。たとえば初代では、リアルタイムで世界が生成されるシステムによって、ダンジョンや戦闘マップが都度構築されるという大胆な設計が行われました。ハードディスク容量が限られていた時代にあって、それはまさに時代の先を行く野心的な試みでした。

その後の作品では、ネットワークプレイ対応、セーブデータの共有、マルチプレイ対応、キャンペーンエディタ搭載など、PCゲームとしてのポテンシャルを常に押し広げてきました。『III』や『IV』ではアクションRPG化やMMORPG風の戦闘システムが導入され、PS2時代の『テンペスト』では3Dダンジョン探索やフルボイス付きストーリームービーという演出も加わります。逆に『オデッセイ』や『第三の書』では、再び自由度を重視したクラシックなスタイルに回帰しつつ、カードバトルやオンライン世界間移動などの新要素も取り入れられました。

これらの進化の過程は、単なる機能追加にとどまらず、作品ごとに「冒険とは何か」「自由な人生とはどのような体験か」といった問いへの新たな答えを模索し続ける試行錯誤でもあります。ルナティックドーンは単なるシリーズではなく、冒険者としての生き方そのものを技術と発想で常に再構築し続けるプロジェクトなのです。

プレイヤーの手で紡ぐ物語

ルナティックドーンシリーズは、現在のオープンワールドゲームやサンドボックス型RPGの先駆けとも言える作品群です。与えられた目的をこなすのではなく、自らの目標を設定し、自らの方法で達成するという根本的な構造は、今日の自由度重視のゲームデザインに大きな影響を与えています。プレイヤーが世界に何をもたらすか、それによって何を得るかを徹底的に考え抜くことが求められるこのシリーズは、「遊ばされるゲーム」ではなく「自ら遊ぶゲーム」なのです。

そのため、プレイヤーの行動には必ず「結果」がともない、それが新たな「物語」を生みます。街で盗みを働けば追われ、名声を得れば結婚や称号を手に入れ、魔王を倒せば英雄になる。その結果として何が起きるかは、完全にプレイヤーの選択と行動にゆだねられます。こうした無数の可能性が織りなす個別の体験こそが、ルナティックドーンをただのゲームから「人生を生きるシミュレーター」として成立させている所以なのです。

何度プレイしても同じ展開になることはほとんどなく、プレイヤーごとに語られる冒険の物語は唯一無二のものとなります。その一つひとつの冒険は、公式が用意したシナリオではなく、プレイヤー自身が紡ぎ出した創造の記録に他なりません。このサンドボックス性こそが、ルナティックドーンというシリーズの最大の精神的遺産であり、現在もなお語り継がれる理由なのです。

シリーズの一覧

ルナティックドーン

1993年にPC-98で登場したこのシリーズの第一作は、当時のRPGに見られなかったユニークなアプローチによって、プレイヤーに自由度の高い冒険体験を提供しました。物語の主軸やプレイヤーキャラクターの背景設定は存在せず、プレイヤーは文字通り「自分の生き様」を作り上げる冒険者となり、世界の中で何をするかは完全に自由に選べます。

この作品の最大の特徴は、ダイナミックに生成される世界の仕組みです。ゲーム内で特定のクエストを受けると、それに応じたダンジョンがその場で自動的に生成され、目的を達成すればそのダンジョンは消えるという仕組みが採用されています。このため、ゲームプレイは常に変化に富み、繰り返し遊んでも飽きることがありません。

ただし、当時のPC性能ではこのリアルタイム生成に伴う処理の負荷は極めて高く、インストールには6MB、セーブデータは1つで14MBという容量を要求しました。ハードディスクが一般的でなかった時代にあって、ロードには分単位、セーブには10分を要するという操作性の課題も抱えていましたが、それを補って余りあるゲーム内容の斬新さが高く評価されました。

戦闘は疑似リアルタイム制のコマンドバトルで、遭遇した敵に応じて地形がリアルタイムで合成され、戦場が構成されるなど、戦略的な要素も充実しています。名声を積むことで結婚イベントが発生し、子どもに冒険を引き継ぐという世代交代の仕組みも取り入れられており、「人生を生きるRPG」というシリーズの基礎を築いた作品といえるでしょう。

後年、Windows移植版として他のシリーズ作品とともに「レジェンドパック」として発売された際には、ゲームバランスの調整も加えられ、より快適なプレイ環境が提供されました。

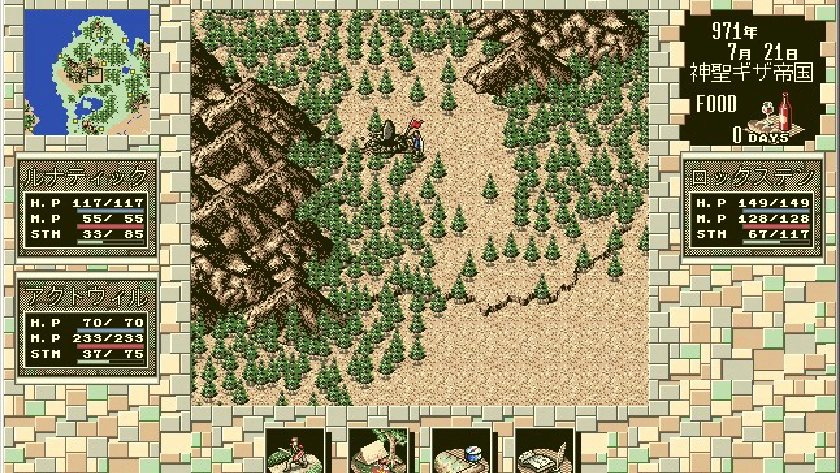

ルナティックドーン II

1994年に発表された続編『ルナティックドーン II』は、前作の持つコンセプトを踏襲しつつ、システム面と世界観の拡張に大きく踏み出した作品です。本作では、前作のようにプレイ中に世界をリアルタイム生成するのではなく、あらかじめ設計された広大なマップを冒険する形式が採用されています。これにより、各国や地域に特色が色濃く反映されることとなり、探索や冒険に一層の深みが増しました。

ゲームに登場する国家には、神聖ギザ帝国やムハール帝国、日倭など、現実の歴史や文化をモデルにしたモチーフが用いられています。中世ヨーロッパ、中国、江戸時代の日本、アステカ文明などが反映されており、建築様式や販売物、ダンジョンのデザインに至るまで、各地の文化的背景が丁寧に再現されています。こうした設定が、旅先での新鮮な体験を生み出しています。

戦闘システムは前作のストラテジー形式を踏襲しながら、敵味方のAIや行動のバリエーションが格段に増加。さらに、今作では究極魔法や必殺技が導入され、特定のダンジョンにいる達人から教えを受けることで習得できます。スキルが一定以上でないと習得できないため、育成の奥深さも増しています。

また、プレイヤーは自宅を購入することができ、そこで休息をとったり、家族をパーティーに加えることも可能となりました。結婚のシステムも強化されており、特定の条件を満たすことで冒険者に対して任意に求婚することができるようになっています。加えて、信頼度という隠しパラメータが導入され、仲間と長く旅を続けることで絆が深まり、プレイヤーが死亡した際に蘇生してくれる確率が上がるという要素もあります。

レアアイテムの扱いも作品ごとに異なり、Windows版の復刻においては一部のアイテムが序盤にしか手に入らないという不具合も存在しましたが、のちにレジェンドパックでは修正が行われています。価格は10800円と当時としては高額でしたが、内容の充実度からファンの支持は根強いものでした。

ルナティックドーン 開かれた前途

1995年にリリースされた『開かれた前途』は、シリーズにおける大きな転換点とも言える作品です。この作品では従来の自由な移動やフィールド探索の要素が縮小され、よりシミュレーション寄りの設計が導入されました。マップは初期から全開示されており、都市間は街道や航路によって移動する形式が取られています。ダンジョンも街に付随する形となっており、地図上の自由な探索は廃されましたが、その分、街ごとの個性や機能が際立つ構造となりました。

最大の特徴は、キャラクターメイキングが廃止された点です。プレイヤーはゲーム内に自動生成される冒険者の中から任意の条件を指定してキャラクターを選択し、冒険を開始します。見た目や名前は変更可能ですが、世界に生きる他人として冒険を始めるという点で、RPGの新しい形を提示したとも言えるでしょう。

また、プレイヤーキャラが死亡してもゲームは終了せず、世界はそのまま存続し、別の冒険者を選択して続きをプレイすることができます。この継続性は、世界に生きる数多くの冒険者たちの一部としてのプレイヤーという感覚をより強く印象付けるものでした。

NPCも単なる背景ではなく、依頼を受けたり、パーティーを組んだり、結婚して子を残したりと、プレイヤーと同じように活動します。また、キャラクターの属性や行動に善悪・秩序混沌といった傾向が設定されており、行動の積み重ねによって性格や世界のバランスが変動します。アイテムの窃盗などが可能となったことにより、悪に染まったプレイスタイルも現実的な選択肢として成立します。

スキルシステムは簡略化され、攻撃や行動の判定は、筋力・知性・敏捷・魅力といった基本パラメータに基づく方式に変更されました。戦闘システムも、前衛・中衛・後衛を意識したターン制バトルへと変わり、より戦術的な選択が求められるようになっています。魔法や必殺技も「触媒アイテム」を用いた発動方式となり、準備と戦略の重要性が増しました。

自宅にはアイテム保管機能も加わり、レアアイテムの収集と管理もより現実的で楽しい要素となっています。

ルナティックドーン FX

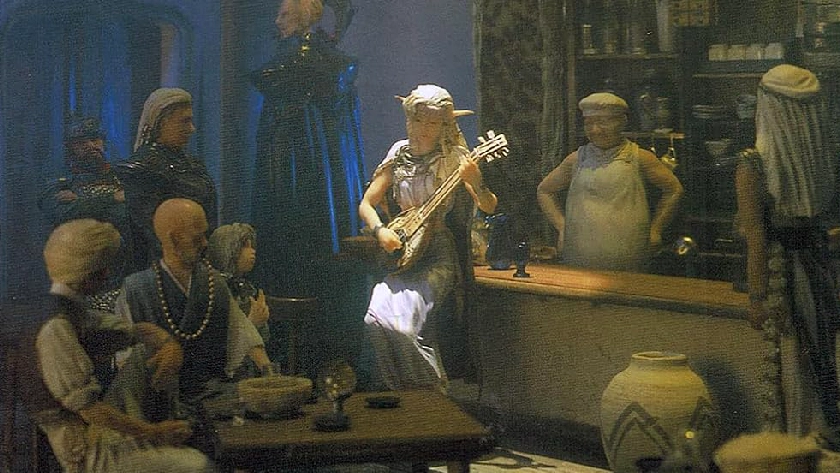

1995年11月にNECホームエレクトロニクスからPC-FX用ソフトとしてリリースされた『ルナティックドーン FX』は、シリーズの中でも特異な位置付けにある作品です。本作は『ルナティックドーン II』のゲームシステムを基盤としつつ、『開かれた前途』の要素を融合させ、システム面や世界観に大きな再構築が施されました。

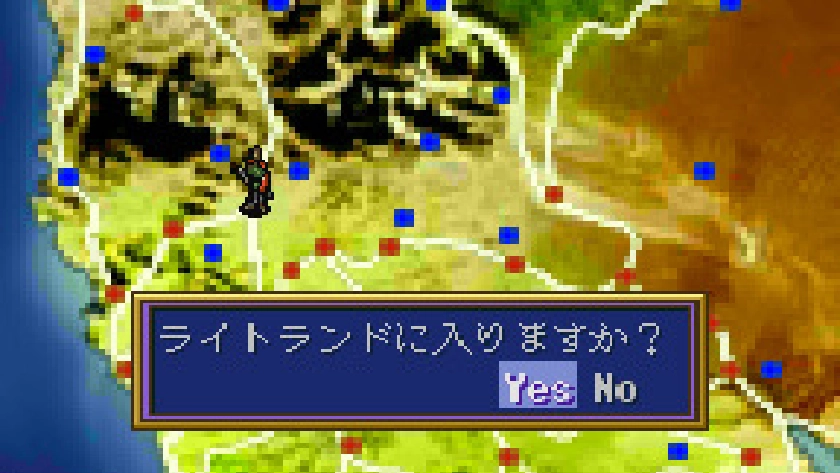

フィールドマップでは、従来のように一つ一つの地域を探索しながら開拓するのではなく、初期段階から全ての移動可能地点が可視化されており、その中から近隣の街やダンジョンを選択して移動するという形式を採用しています。ただし、移動には「食料」の管理が求められ、無計画な行動は命取りとなる緊張感が存在します。これは、冒険者としてのリアリズムを強調したシリーズの特色が強く反映された仕組みと言えるでしょう。

また、ダンジョン内での探索においては、敵との遭遇がランダムエンカウントではなくシンボルエンカウント方式となっており、敵の姿が事前に確認できるようになっています。戦闘はリアルタイムで進行するため、緊張感のある駆け引きが求められ、ただ単に強ければ勝てるというわけではない絶妙なバランスが保たれています。

ルナティックドーン 前途への道標

1997年3月にWindows用ゲームとして登場した『前途への道標』は、名作『開かれた前途』をさらに洗練させたリファイン版とも言える作品です。後に2000年には廉価版が登場し、2008年以降には各種ダウンロード販売、さらに2015年にはSteamを通じて最新のPC環境にも対応したバージョンがリリースされ、長く愛され続けるタイトルとなりました。

本作では、前作の基本的なゲーム構造を踏襲しつつも、DirectXやMMXといった当時の最新技術に対応することで、動作速度や安定性、さらにはグラフィック表現に大きな向上が見られました。プレイヤーは冒険者として、依頼を受けるも良し、ダンジョンを探索するも良し、はたまた結婚して家庭を築くも良しといった多彩な選択肢を持ちます。こうした自由なプレイスタイルは『ルナティックドーン』シリーズならではの醍醐味です。

また、物理メディア版には特典としてセーブデータ管理ツールが付属しており、別タイトルとの間でキャラクターを移動させることも可能となっていました。このようなシステムは、同一世界観を共有する異なる物語を自らの手で紡いでいけるという、シリーズを横断した一貫性と没入感を高める仕掛けと言えるでしょう。

ルナティックドーン III

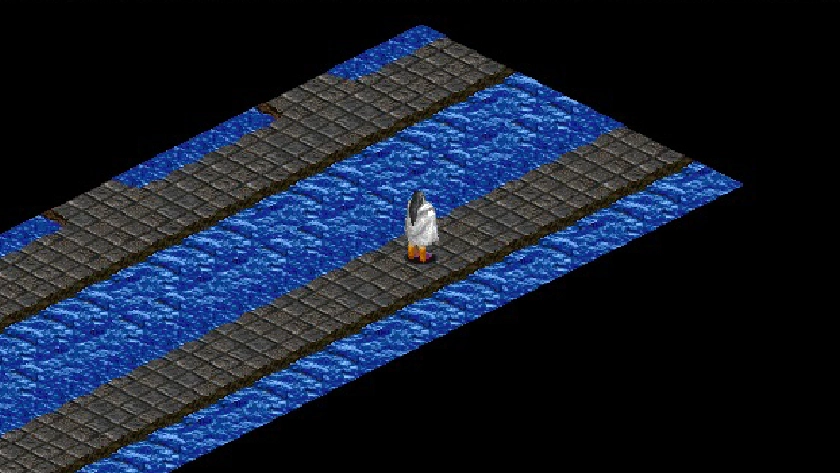

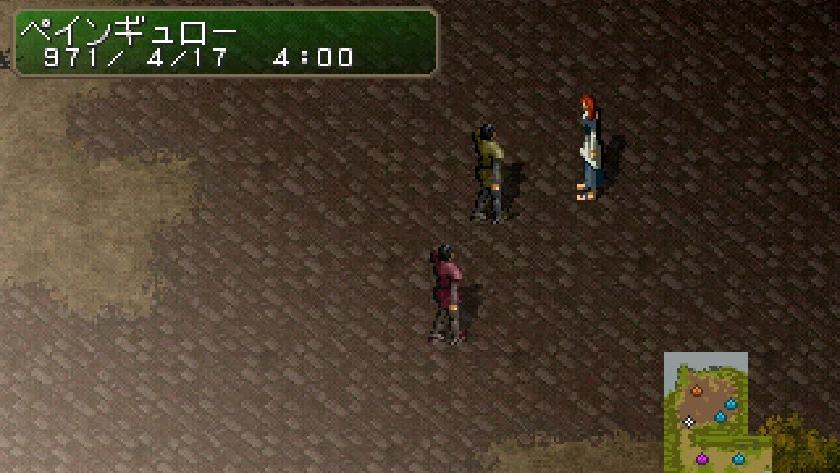

1998年12月にPlayStationで初登場し、1999年にはWindowsにも移植された『ルナティックドーン III』は、シリーズの中でも特に大胆な方向転換を遂げた作品です。それまでの作品とは異なり、舞台は小規模な世界が自動生成される構造になっており、プレイヤーは複数の小世界を旅しながら物語を進めていくことになります。

戦闘や探索のスタイルも大きく変更され、PS版ではアクションRPGとして手ごたえのある戦闘が展開されました。一方でWindows版ではさらに大きな変更が加えられ、戦闘はターゲット指定型のオートバトル方式となり、MMORPG的な雰囲気が濃くなりました。戦闘によって直接ゲームオーバーになることはなくなり、代わりに「寿命」というパラメータが存在し、ダメージを受けるたびに寿命が減るという形でリスクが表現されています。

また、本作ではネットワーク対応が実現され、他のプレイヤーの世界に移動する「異世界訪問」や、マルチプレイによる協力冒険も可能となりました。さらに、依頼やイベントを自作できる「キャンペーンエディタ」も搭載されており、ユーザーの創造力を活かす新たな楽しみ方が提示されたのです。

ルナティックドーン IV

1999年11月にWindows用にリリースされた『ルナティックドーン IV』は、表向きにはシリーズナンバリング作品としての新作でありながら、実際の中身はWindows版『III』を大幅に拡張したバージョンアップ版という位置づけにあります。実際、『III』に差分として適用可能なアップグレードパッケージも同時に発売されました。

本作では、PS版『III』で一度登場した「リンクゲートダンジョン」の再実装を始め、マルチプレイ人数の拡張、他プレイヤーのセーブデータ世界へのオフライン移動など、機能面での強化が多く見られます。また、依頼に時間制限が追加されたことにより、ゲーム進行には一層の戦略性が求められるようになりました。

さらに、アイテムの種類や魔法の数が大幅に増加し、異種族のキャラクターも使用可能となった点は特筆すべき進化です。一部のモンスターは仲間にすることが可能となり、異種族やモンスターと結婚することで、異なる種族の子どもをプレイヤーキャラとして育成することもできます。装備品にも種族専用のものが用意されており、種族ごとの特徴を活かしたプレイスタイルが楽しめるよう設計されています。

ルナティックドーン オデッセイ

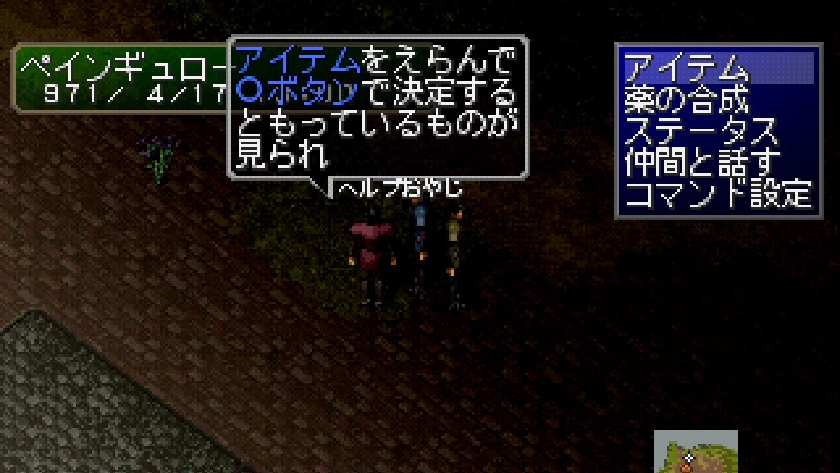

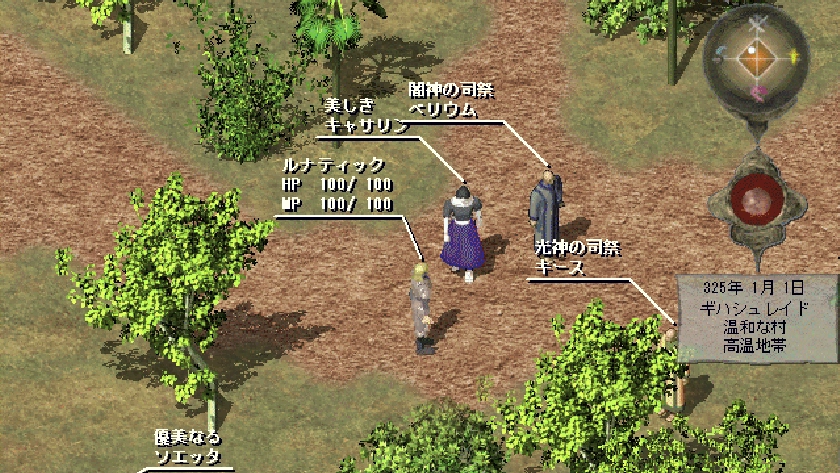

「ルナティックドーン オデッセイ」は、1999年にPlayStation向けに発売されたシリーズの中核を担う一作です。本作では、従来の自由度の高さを継承しつつも、「行方不明の父親を探す」という明確な目標が提示されています。しかしながら、この目標はゲームの達成条件とはなっておらず、プレイヤーの選択次第で無視することも可能であるため、シリーズ伝統のサンドボックス型プレイは健在です。

システム面では、過去作「III」や「IV」からの方向転換が図られ、コマンドベースの戦闘形式に回帰しています。移動方式は「開かれた前途」と同様に目的地を指定する形式で、同一の目的地でも移動手段によって日数や費用が変動するのが特徴です。これにより、資金繰りや時間配分など、プレイスタイルに応じた戦略性が生まれます。

ダンジョンの探索部分では、PC-FX版と同じくリアルタイム進行とシンボルエンカウントが組み合わされ、視覚的な緊張感と没入感が演出されています。ゲーム内のイベントは限られており、特定のキャラクターに関連するイベントが数回発生するのみで、ストーリーラインは控えめです。これにより、プレイヤー自身の手で物語を創造していくという「生き様体験型RPG」としての色合いが強く出ています。

ルナティックドーン 第三の書

「ルナティックドーン 第三の書」は、2000年にWindows向けとして登場し、「前途への道標」をベースに、より深く、より広がりのある冒険体験を実現した作品です。地形が自動生成されることで、毎回異なる世界を旅する楽しさが加わり、繰り返しプレイする価値が飛躍的に高まりました。スキルシステムの一部が復活し、キャラクター育成の自由度もより厚みを持っています。

本作では「CO-CARD」と呼ばれる新たな収集要素が導入され、これを使ったカードバトルのミニゲームも実装されています。また、魔法の発動にはこの「CO-CARD」を触媒として使用する方式に変更されており、資源管理に工夫が求められるようになりました。必殺技も復活していますが、装備中の武器が破損するリスクがあるため、過去作に比べ使用には慎重な判断が求められます。

最大の革新は「e-playシステム」の搭載です。これは自作のゲーム世界をオンラインで公開でき、他のプレイヤーがその世界にアクセスしてプレイするというものです。他人の世界でしか手に入らないアイテムやCO-CARDも存在し、オンライン機能を活用することで一層奥深い冒険が楽しめるようになっています。また、アイテム交換機能も備えられ、レアな装備の入手や強化にもつながる仕組みです。

特筆すべきは、限定版「マスターズエディション」の存在です。通常版とは異なり、BGMをCD-DAで再生する機能、ゲームウィンドウの壁紙追加、依頼の編集機能、そして前作からのキャラクターコンバーターなど、シリーズファン垂涎の豪華な特典が付属しました。中には、通常版と限定版でしか入手できない固有アイテムも存在し、収集要素の深みがさらに増しています。

ルナティックドーン テンペスト

シリーズ中でも異色の存在となるのが、「ルナティックドーン テンペスト」です。2001年にPlayStation 2向けに登場し、シリーズで初めて本格的な3Dグラフィックを採用しました。視点も一人称視点が採用され、ダンジョン探索がよりリアルに感じられるようになっています。戦闘もアクション性が強く、従来のコマンド型とは異なるプレイフィールが印象的です。

この作品では自由な冒険は抑制され、一本道のストーリーが中心となっています。主人公は「ヒーロー」という名の17歳の少女で、声優・野田順子氏によるフルボイス演出が取り入れられ、演劇的な要素が強調されています。物語のベースにはシェイクスピアの戯曲が用いられており、キャラクターの台詞や展開に文学的な深みが感じられる構成です。

ヒーローは冒険者だった亡き父への憧れを胸に、男装して鉱山で働く日々を送っていましたが、風の妖精フェステとの出会いを経て旅立ちます。各地を巡る中で彼女は国家間の戦争に巻き込まれ、最終的には大陸全土を混乱に陥れる王イヤーゴーとの戦いに挑みます。壮大なスケールの物語と共に、友情、裏切り、成長といったテーマが織り込まれたこの作品は、RPGとしての完成度も高く、シリーズの中でも異彩を放つ作品となっています。

開発中止作品

ルナティックドーン 始まりの書(The Book of Eternity)

「始まりの書」は、2008年に発表されたものの、2009年に発売中止が発表された幻の作品です。これまでのシリーズの集大成を目指して開発されており、「冒険すること」や「成長すること」の楽しさをより洗練された形で表現することが意図されていました。

グラフィカルなインターフェースが導入され、視覚的な操作性が向上していた点が特徴です。戦闘はリアルタイム制へと刷新され、また、プレイヤーの行動によってワールドマップが動的に変化するという意欲的なシステムも計画されていました。まさにシリーズの魅力を凝縮し、さらに進化させることを目指した意欲作でしたが、惜しくもその全貌がプレイヤーの手に届くことはありませんでした。

関連作品

小説作品

ルナティックドーン 英雄への道

新紀元社から出版されたこの小説は、『ルナティックドーン II』の世界観を背景に、「一撃のデュラン」と呼ばれるクレイモア使いの冒険者が、英雄を目指す姿を描いた長編作品です。ゲームでは語られないキャラクターたちの感情や背景が詳細に描かれ、読者はより深く世界観に浸ることができます。

デュランの旅路は、まさに英雄譚として展開し、困難を乗り越えながら仲間たちと絆を育んでいく様子が胸を打ちます。読者は、プレイヤーとして自由に遊んでいた世界に、ひとつの物語が与えられたことで、新たな角度からシリーズを再発見できるのです。

ルナティックドーン 前途への道標

こちらは複数の短編によって構成される作品で、それぞれが独立した物語でありながら、緩やかに世界観がリンクする構成となっています。代表的なエピソード「命がけのお使い」「悪党三匹」「紫の空」「逃げ切る」など、すべての物語が異なる角度から「冒険者の人生」を描いています。

どの話も、単なる戦いの連続ではなく、登場人物たちの感情や葛藤、人生の選択が中心に据えられています。「命がけのお使い」では、少年シアンが冒険者としての第一歩を踏み出す姿が丁寧に描かれ、「悪党三匹」では、悪党たちの不器用な友情と滑稽な冒険譚がユーモアたっぷりに展開されます。

「紫の空」は仲間との信頼や誤解、再生を描く繊細な人間ドラマとなっており、「逃げ切る」では過去の因縁と向き合いながら自らの意思で未来を切り開く姿が力強く描かれます。それぞれの物語が、異なる立場や価値観を持つ冒険者たちの視点から描かれることにより、シリーズの世界が立体的に浮かび上がってきます。

ドラマCD

ルナティックドーン III 魂を継ぐ者

『ルナティックドーン III』をベースにしたオリジナルドラマCDは、若き冒険者ケンの成長と覚醒を描いた物語です。少年ケンは突如として両親を失い、自身のルーツが元悪名高い冒険者「ルナティック」であったことを知るところから物語は始まります。父の過去と向き合い、仲間との信頼を築きながら、ケンは冒険者としての力と心を成長させていきます。

本作では、師匠ムアンスリーの存在が物語の鍵を握っており、彼女の厳しい導きのもとでケンは真の力に目覚めていきます。特に、父の技を受け継ぐ場面や、最終決戦でのドラゴンとの激戦などは圧巻のドラマ性を誇り、ゲームファンのみならず、物語作品としても高く評価されています。

まとめ

『ルナティックドーン』シリーズは、冒険者としての人生そのものをプレイヤーに委ねるという、極めて自由度の高いゲームデザインが特徴です。シリーズごとに方向性は変化していますが、一貫して「自分の選択で世界を形作る」体験を大切にしており、現代のオープンワールドゲームやサンドボックスRPGの先駆けとも言える存在です。自動生成世界、信頼パラメータ、国家間の勢力図、ネットワーク共有など、多くの革新的要素が散りばめられたこのシリーズは、今なお多くのファンに愛され続けています。

ルナティックドーンは、まさに「自分だけの物語」を紡ぐための舞台。自由な冒険を楽しみたい方には、一度は触れてみる価値のあるゲームシリーズです。

ルナティックドーンシリーズの一覧