戦国エースシリーズは、和風の世界観と個性豊かなキャラクターたちが活躍するシューティングゲームとして人気を集めてきました。1993年に登場した第1作から始まり、続編や家庭用オリジナル作品を通じて独自の進化を遂げています。それぞれの作品には異なる特徴があり、シリーズ全体を通して多彩な楽しみ方が用意されています。

シリーズの概要

戦国エースシリーズは、彩京が手掛けた和風世界観のシューティングゲームで、1993年の『戦国エース』から始まりました。忍者や巫女、侍、僧侶、さらには人語を操る犬や蘭学者など個性的なキャラクターが、からくり兵器や妖怪と戦う独特の舞台設定が魅力です。初代は縦スクロール型で、ランダムステージや強力な溜め撃ち「スーパーショット」が特徴でした。1996年の続編『戦国ブレード』では横スクロールへ転換し、敵との接触がミスにならないシステムやルート分岐による複数エンディングが導入され、キャラクター同士のドラマ性も一層強まりました。2005年の家庭用オリジナル『戦国キャノン』では「キャノンショット」によるスコア稼ぎ要素が追加され、世界中のプレイヤーと競えるオンラインランキングも搭載されました。多様な移植によって現代でもプレイ可能で、独自の和風テイストと弾幕表現、キャラクター性を武器に世代を超えて支持され続けています。

シリーズの魅力

和風の世界観と妖怪・忍者・からくりが織りなす独自の舞台設定

戦国エースシリーズ最大の特徴は、海外のシューティング作品ではあまり見られない和風要素を全面に押し出した舞台設定にあります。プレイヤーは忍者や巫女、侍、僧侶、そして人語を話す天才犬や蘭学者といった型破りなキャラクターを操作し、からくり仕掛けの兵器や妖怪の姿をした敵たちと戦います。背景には神社や城下町、巨大な地蔵が沈む水中といった日本らしいモチーフが並び、画面全体から濃厚な和の空気が漂います。さらに物語の根幹には「邪教集団による姫の誘拐」や「異界王復活」といった古典的でドラマチックな筋立てが据えられ、プレイヤーは単なるスコア稼ぎではなく、世界を救う物語の一員としてゲームを進めていく感覚を得られます。この和風ファンタジー的世界観は、同時期の海外作品との差別化となり、後の世代にも強烈な印象を残しました。

個性豊かなキャラクターと人間関係が紡ぐドラマ性

シリーズを通して登場するキャラクターは極めてバラエティに富み、それぞれが強烈な個性と背景を持っています。忍者のジェーンとその妹ユーニス、怪力と法力を持つターボ坊主天外、金銭欲に忠実すぎる巫女こより、さらには犬でありながら飛行機を自在に操る犬王丸など、単なる機体選択ではなくキャラクターそのものの人生や物語を背負ってプレイできるのが大きな魅力です。さらにシリーズを重ねるごとにキャラクターたちのその後が描かれ、前作で死んだと思われたキャラの再登場や兄妹愛、宿敵との再会といったドラマが展開されることで、プレイヤーはシューティングの枠を越えた物語体験を味わえます。二人同時プレイ時の掛け合いや専用エンディングも用意され、単なる弾幕ゲームに留まらず人間関係がゲームのモチベーションを高める要素となっています。

独創的なゲームシステムとステージ構成による緊張感と変化

シリーズは作品ごとに異なるシステムを導入し、プレイヤーを飽きさせない工夫が凝らされています。『戦国エース』では前半ステージがランダムで選ばれることで毎回異なる流れを体験でき、二周目には未登場のステージが組み込まれる仕組みがありました。『戦国ブレード』では横スクロールに変更され、敵との接触ではミスにならずショットが弱体化するだけという新ルールが導入され、被弾と接触を明確に区別することで新しい駆け引きを生みました。さらにルート分岐による複数エンディングの存在は、繰り返し遊ぶ動機付けとなっています。そして『戦国キャノン』では“キャノンショット”という必殺技を用いて敵にとどめを刺すとスコア倍率が上がるシステムが導入され、プレイヤーは安全に倒すか、あえて危険を冒して倍率を狙うかという選択を迫られます。この緊張感とリスクとリターンのバランスがシリーズならではの奥深さを支えています。

時代を越えて広がる移植展開と遊びやすさ

シリーズはアーケードから始まり、その後も多くの家庭用機に移植され続けました。『戦国エース』はPlayStation 2、Nintendo Switch、Steam、PlayStation 4、Xbox Oneと次々に展開され、現代でも気軽に遊べる環境が整っています。『戦国ブレード』もセガサターンやSwitch、Steamなどに移植され、隠しキャラクターやアレンジ要素を加えながら新しい世代へ受け継がれてきました。『戦国キャノン』はPSP専用として誕生し、家庭用オリジナルの立ち位置で独自の挑戦を行いました。こうした幅広い移植によって、当時のアーケードに触れられなかった人々もシリーズを追体験できるようになり、世代を越えたファン層を獲得することに成功しています。また、SwitchやSteamなどでは手軽に購入して遊べるため、現在でもシリーズに触れる入り口が広く開かれていることは大きな強みです。

弾幕の美学とシリーズを支える遊び心

戦国エースシリーズのもう一つの大きな魅力は、敵弾の表現にあります。彩京作品の代名詞である「彩京弾」は単なる弾幕ではなく、視覚的に美しく、かつプレイヤーに緊張感とリズムを与える配置がなされています。キャラクターごとに用意されたスーパーショットや溜め撃ちは攻撃のバリエーションを広げ、敵を倒す爽快感を強調しています。また二人同時プレイ時の専用デモや、キャラクター同士の掛け合いといった遊び心のある演出がプレイヤーのモチベーションを高め、弾幕避けの緊張感と演出面の楽しさを両立させています。さらに『戦国キャノン』で導入されたオンラインランキングは、世界中のプレイヤーとスコアを競い合う場を生み、弾幕を避け続ける腕前だけでなく、キャノンショットをどう活かすかという戦略性を数字で競う喜びへと発展しました。こうした遊び心と美学の積み重ねが、シリーズを単なるシューティング以上の存在へ押し上げています。

シリーズの一覧

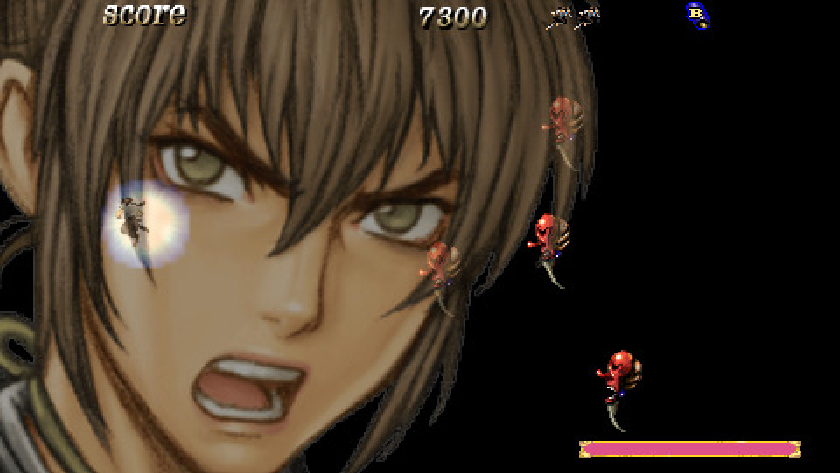

戦国エース

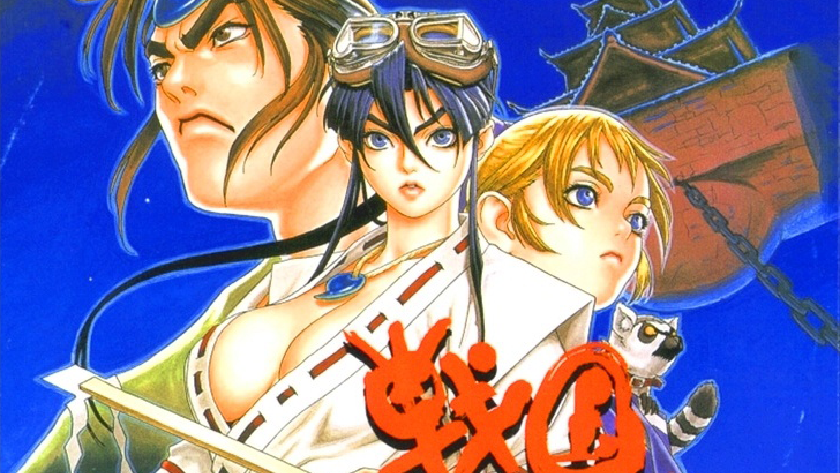

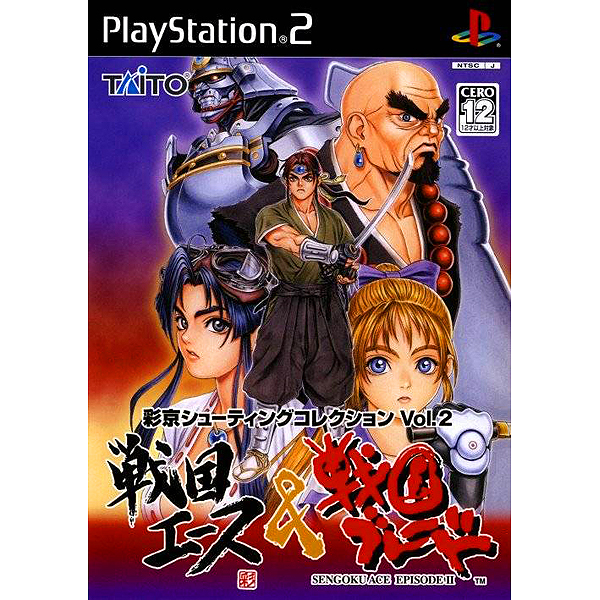

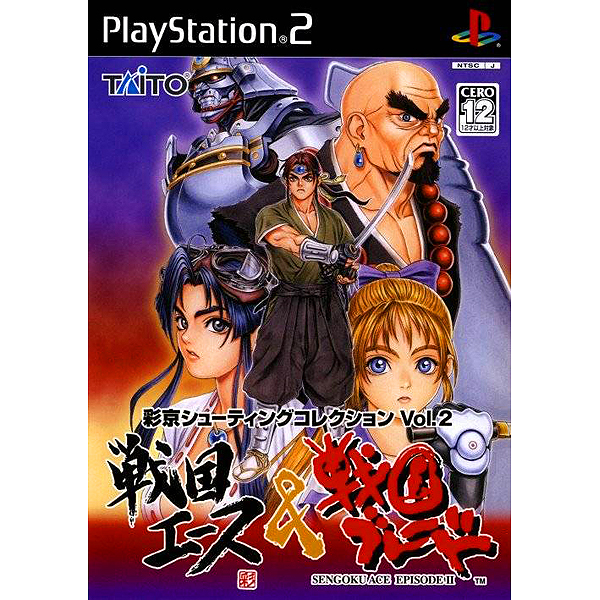

1993年4月22日、彩京(当時は彩アート京都)が業務用として出したシリーズ第1作です。キャラクターデザインは中村博文で、当時の『コミックゲーメスト』ではかぢばあたるによる漫画連載も展開されました。のちに『戦国ブレード』と一緒になった『彩京シューティングコレクションVol.2』(2004年12月2日/タイトー)や、Nintendo Switch配信版(2018年2月15日)とそのパッケージ『彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2』(2019年8月29日)、Steam版(2020年5月20日)、PlayStation 4/Xbox One配信(2022年7月28日)とPS4パッケージ(同日)と、多数のプラットフォームで遊べるようになりました。

開発陣はビデオシステムの『ソニックウィングス』チームが独立して設立した彩アート京都の面々で、ランダム選択される前半ステージや、被弾以外でも“パワーダウン”が起こりうる設計思想を受け継ぎつつ、のちの彩京作品の象徴となる“彩京弾”と呼ばれる弾幕表現、2人同時プレイ限定の特別デモなど、独自の見せ場を詰め込んでいます。題材は和風で、忍者・妖怪・からくりなどが多数登場します。

操作は8方向レバー+2ボタン(ショット/スペシャルウェポン)。物語は、邪教集団「神羅教」にさらわれた月姫を救い、邪神復活の企みを止めるという直球の救出劇です。全7面構成で、前半3面は4候補からランダム、後半4面は全キャラ共通の固定ステージ。2周目に入ると、前半は1周目で出なかったステージが必ず混ざるため、同じ周回でも流れに変化が出ます。成長システムはわかりやすく、Pアイテムでショットが最大4段階まで強化され、最終段階は強力ですが撃ち続けると3段階目に自動的に戻ります。Bアイテムはボム在庫を増やし、ショット長押しで機体が変形して溜め撃ち(スーパーショット)を放てます。2人プレイ時は同キャラ選択不可という縛りがあり、役割分担を考える面白さが生まれます。

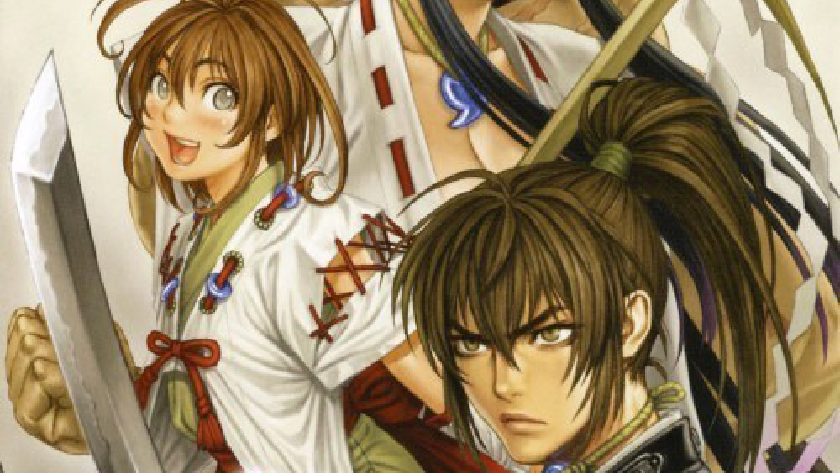

プレイヤーキャラクターは6人。金髪のくノ一・ジェーン(声:江森浩子)は「飛影」に乗り、大天竜のスーパーショットと“花の舞”で戦います。怪力と法力を併せ持つ仏僧・天外(声:郷里大輔)は隼の「善次郎」を従え、数珠光輪と“坊主念仏地獄”で押し切る重戦車タイプ。人語を解する天才犬・犬王丸は「ブルーファング」で首輪バリアと“絶天狼抜刀牙”を使い分けます。金勘定に強い巫女・こより(声:江森浩子)は鳥居型複葉機「ゴッドワフーン」で札の連射と“おみくじボム”を操る技巧派。刀の鍔を眼帯代わりにする異国の侍・アイン(声:江川央生)は「震電J-9」でフレイムアローと“サムライソード”を叩き込み、博識の蘭学者・源内(声:郷里大輔)は自作の「エレキテル壱号」でスーパーエレキテルと“空爆ロボ”を駆使します。キャラクター設定は濃密で、のちの続編へのつながり(ジェーンの妹ユーニスの登場、アインの隠しキャラ化など)も盛り込まれています。

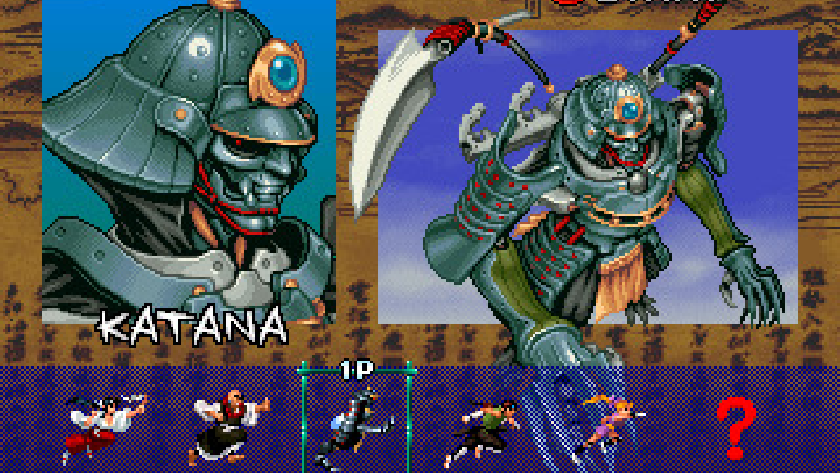

敵方の“機忍四天王”は前半ステージの中ボスとして立ちはだかり、5面で再戦。巨漢の荒法師・地龍(本名:千砂山道節)は最大出力で圧をかけ、義眼のくノ一・火燕(本名:日比野風姫)は最大火力で押し切り、剣術に長けた異国人・風牙(本名:ジャック・ファーラント)は機動力で翻弄、手裏剣の名手・水瑚(本名:水野華暫)は水上で残像を駆使します。ランダム生成と中ボス再戦が合わさり、同じ顔ぶれでも展開が変わるのが本作の特徴です。

ゲームソフト

プレイステーション2版

戦国ブレード

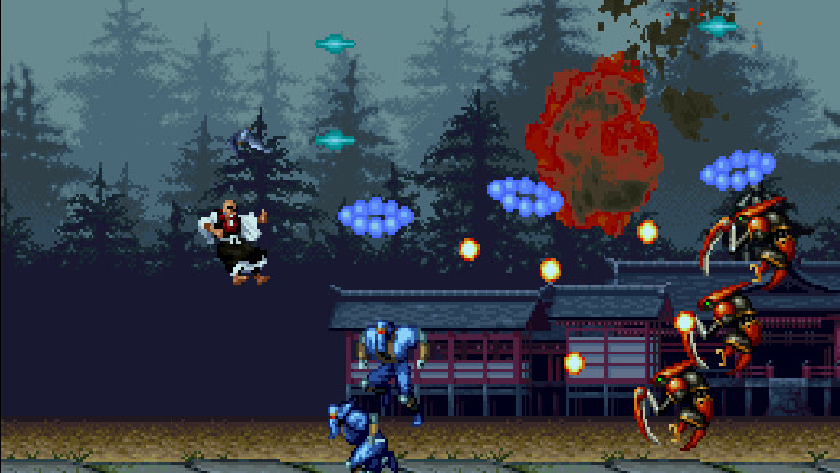

1996年に稼働した続編で副題が“Sengoku Ace Episode II”。前作の縦スクロールから横スクロールへ大転換し、キャラクター自身が「飛蒼石」の力で空を飛ぶスタイルに変わりました。地面がある場面で接地すれば走る動作を見せるなど、表示の細部まで演出が加わっています。操作は8方向レバー+2ボタン(ショット/ボム)。こより以外のボムは即時の緊急回避性能を持ちます。

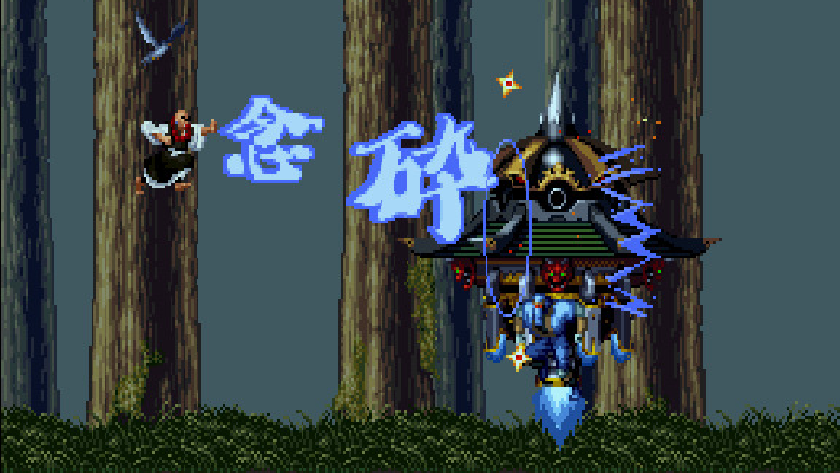

大きなルール変更として、敵機に接触してもミスにならず、ショットのパワーが下がるだけという点があります。被弾で初めてミスになるため、位置取りの自由度が上がりました。自機の当たり判定は上半身のみと公式に明示され、弾避けの手触りが独特です。チャージ攻撃は“オプション”が担当し、チャージ中はオプションの援護射撃が止まるという緊張感のある設計。パワーアップは段階式で、1段階でも上がるとオプションが出現、2段階に達するまでは道中でパワーアップ持ちの敵が現れる仕組みです。2人プレイの掛け合いや専用エンディングは健在で、さらにステージ分岐が導入。シナリオ分岐の選択肢としても機能し、概ね正門からの“地上ルート”はバッドエンド、通用口ルートはグッドエンドにつながる構造です。デザインは前作の流れを踏まえつつ、司淳が担当しています。

プレイアブルは前作からの続投と新顔が混在します。暴れん坊巫女・こより(声:川村万梨阿〈SS版〉ほか)は札ショットと“式神バサロ”のホーミング、チャージで鈍足術法、発動にラグのある円形陣ボムと、扱いが難しいが攻撃範囲が広がる型。帰ってきたターボ坊主・天外(声:飯塚昭三)は前方集中ショットと“善次郎”の突進チャージ、念仏ボムで本人無敵というパワー型だが、移動が遅く横への対処に弱い側面があります。復讐の剣士・翔丸(声:子安武人)はシリーズ中最速の移動速度と素直な装備でバランス型、溜め撃ちの“菱花鏡”固定砲台と、全消しができ自由行動も可能な“那由他裂斬”ボムで対応力が高い構成。金髪の少女忍者・ユーニス(声:笠原弘子)は前方ショットと手裏剣を投げる忍猿“ソクラテス”の連射力で押し、前方に据えた火炎の溜め撃ちと桜吹雪ボムで制圧します。傀儡の肉体から人間の魂を取り戻そうとするからくり武者・ハガネ(声:大塚芳忠)は連射型の前方集中で範囲が狭い代わりに、長い溜めの“槍曼荼羅”が瞬間火力に優れ、硬い敵やボスに強いのが個性。隠しの“風雲はだか侍”アイン(声:若本規夫)は高速移動と前方集中+完全貫通の援護で、短い溜めからの“サムライフラッシュ”と密着最強クラスの“サムライソード”ボムを備える特攻型です。セガサターン版のみ、ガンバードのマリオン(声:田中千晴)がゲスト参戦し、アインとの同時プレイは不可。さらにSS版の2人用エンディングでは、同じくガンバードのアッシュが顔を出します。

敵対勢力は、パワードスーツ“機装忍”に乗る“鬼道衆”。序盤のランダム3面の中ボスとして現れ、4面・城下町では4連戦になります。巨大な山伏・鉄斬、前作の生き残りとして戻ってくる紅蓮の闇姫・火燕(声:山根希美〈別作品での配役〉)、猟奇的な暗殺者・惨眼、そして頭領・炎鬼が要。黒幕は東方の将軍・御鏡厳照(翔丸の父)で、異界王復活を目論み女性をさらっていく存在として描かれます。盲目の姫・布津姫、ハガネの過去である女剣客・桐絵、アインの妹・アスカ、前作のジェーン(生存)のカメオなど、シナリオ上の人物関係も濃く連なります。

ステージは前半がランダムで「雲海(戦艦“號天”内部とコア〈雲龍〉)」「渓谷(歌舞伎風メカ、沈む巨大地蔵の水中戦、“蒼龍”と“玄武”)」「森林(神社境内で忍者メカの手裏剣攻撃、“震羅”から“紅”)」「祠(鬼のような兵器、“朧”とその本体“幻爺”)」の4種から3面が選ばれます。後半は「城下町」で鬼道衆と再戦して炎鬼を撃破、「外堀」で“蒼池王”と“朱天王”の門番を越えたのち、分岐へ。正門侵入の“城内表御殿”では“機動武神 巴”と“機真球”を突破して“骸王”へ、通用口ルートの“城内下ノ段”では“唖邪李像”から“仇魔獣”へ進み、“百鬼楼”で“蒼核”と“異界王 神龍”に挑みます。神龍戦は一定時間でバッドエンドになる仕掛けがあり、プレイの手綱を常に握らせる構成です。

移植はセガサターン(1996年11月22日/完全移植ではなくアレンジ)、PS2『彩京シューティングコレクションVol.2』(2004年12月2日)、Switch配信『戦国ブレード for Nintendo Switch』(2018年3月29日)および『彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2』(2019年8月29日に収録)、Steam(2020年6月22日)、PS4(2022年7月28日にVol.2収録、8月4日に単品DL)、Xbox One(2022年8月4日DL)と幅広く展開しました。

ゲームソフト

セガサターン版

プレイステーション2版

戦国キャノン

2005年に家庭用オリジナルとして登場した横スクロール作で副題は“Sengoku Ace Episode III”です。さらわれた姫を救うため、蒼い石で空を飛べるようになった面々が“鬼神集”とその傀儡軍団の野望を打ち砕く物語が繰り広げられます。最も大きな特徴は“キャノンショット”。この強力な一撃で敵にとどめを刺すと敵弾が一掃され、スコアアイテム化と倍率上昇が同時に発生するため、スコアアタックの熱量が跳ね上がります。駆け引きのキモは「とどめのキャノンは1発目でなければならない」という条件にあり、通常ショットで体力をギリギリまで調整し、最後だけキャノンを当てる運用が求められます。安全に速攻するか、高倍率を狙って危険を飲むか――このリスクとリターンの設計がシリーズでも屈指の“稼ぎ”の面白さを生みました。

モード面では、難易度やステージを選べる「PRACTICE」、固定条件で腕前を競う「SCORE ATTACK」、オンラインランキング閲覧とスコア送信に対応。オプションは画面フィルター(通常+2種)、残機1~9、コンティニュー0~無制限、キーコンフィグ(ショット/オートショット/ボム)などカスタマイズ性が高く、初心者の練習から上級者の突き詰めまで幅広く応えます。ゲーム内容は、Pでパワーアップ、Bでボム取得、通常ショットに加えて溜め撃ちとキャノンショットを併用するというわかりやすい土台です。

登場キャラクターは、姫のために戦う若殿・正光、こより、隻眼の異人侍・アイン、師匠命の放浪娘・瑞香、帰ってきたターボ坊主・天外、金髪の少女忍者・ユーニスと、シリーズの系譜と新機軸が並びます。ドラマパートは各キャラごとに展開され、因縁の再会やその後の姿が描かれます。

一方で、レビューでは技術的な課題も指摘されています。テクスチャ表現の粗さや30fpsの描画は、スピード感のある弾幕回避と相性が悪く、目まぐるしい攻防を“滑らかさ”で支えきれていないという見方があります。UI表現のセンスが“簡易的”に映る場面もあるなど、制作コストや当時のハード性能による制約が色濃いという評価です。ただし、キャラクターデザインは高い水準が保たれ、旧キャラの“その後”や新顔の魅力が支持され、関連フィギュアなどの展開も好評でした。結果としては伸び悩んだものの、キャノンショットによる稼ぎの奥深さはシリーズ随一との声があり、条件が整えば化けたかもしれない“惜しさ”も同居する作品です。

ゲームソフト

プレイステーションポータブル版(PSP版)

まとめ

戦国エースシリーズは、和の意匠とキャラクター性、そして弾幕の読み合いを軸に発展してきました。第1作『戦国エース』はランダム前半と濃い人物像、上達に応える溜め撃ちとパワー設計で基礎を築き、続く『戦国ブレード』は横スクロール化と当たり判定の工夫、ステージ分岐と会話・演出で奥行きを拡張しました。家庭用オリジナルの『戦国キャノン』はキャノンショットの“とどめ条件”でスコアアタックに強烈な駆け引きを持ち込み、練習・競争の導線も整えています。技術的制約や完成度への評価は作品ごとに差がありますが、シリーズ全体を通じて「和風×弾幕×キャラドラマ」という核がぶれず、移植や再発売を重ねて今も手に取りやすい環境が保たれている点が魅力です。シリーズを順にたどると、設計思想の受け継ぎと挑戦の軌跡が見えてきます。次にどの作品から遊ぶかは、縦か横か、物語の濃度か、スコアの駆け引きか――自分の好みに合わせて選ぶのがいちばんの近道です。

戦国エースシリーズの一覧