本記事では、プレイステーション時代に登場した名作アクションRPG『アランドラ』およびその続編『アランドラ2 魔進化の謎』について、物語や世界観、ゲームシステムの違いに至るまで、限界まで詳しく解説します。前作と続編の性質が大きく異なるこのシリーズは、ダークなファンタジーとコミカルな冒険活劇という両極の魅力を併せ持っています。読み進めることで、それぞれの作品がなぜ語り継がれるのか、その核心に迫っていきましょう。

シリーズの概要

『アランドラ』シリーズは、プレイステーション向けに展開されたアクションRPG作品であり、1997年に登場した初代『アランドラ』と、1999年発売の続編『アランドラ2 魔進化の謎』から構成されています。前作は夢の中に潜り込む能力を持つ少年アランドラが、人々の悪夢を救いながら神に扮した悪魔と対決するというダークで重厚な物語が描かれ、高難易度の謎解きやアクション、哲学的なテーマが高い評価を受けました。一方『アランドラ2』は前作と世界観を共有せず、より明るくポップな冒険活劇として構成され、3Dグラフィックと軽快なゲーム性を特徴としています。シリーズ全体としては、「夢」「信仰」「創造力」など人間の根源に迫るテーマ性と、遊び応えのあるシステム、記憶に残るキャラクターたちによって、多くのファンの心に刻まれた作品群です。

シリーズの魅力

「夢」と「現実」が交錯する深層心理の物語性

『アランドラ』シリーズ最大の特徴は、単なるファンタジーの枠を超えた、「夢」と「現実」というテーマの緻密な交錯にあります。特に初代『アランドラ』では、人間の内面に巣食う「悪夢」を実体化させるという極めて独創的な手法が採用されています。主人公アランドラは「夢に潜る者」として、人々の心の奥底にある恐怖や後悔、トラウマといった心理的苦痛に直接触れます。それは単なる敵を倒すゲームではなく、登場人物一人ひとりが抱える心の闇を解き明かす「心理劇」としての側面を持っており、そこに生々しい人間性が浮き彫りになります。夢の中に現れるダンジョンや悪魔は、その人の内面の象徴として描かれており、単なるファンタジーでは済まされないほどの現実的痛みを伴う演出がされています。救いたくても救えない人間の限界、生き残ってしまった者の苦悩、そして信じるものに裏切られる絶望。そうした物語の積み重ねが、プレイヤーに「ゲームをプレイしている」以上の体験を提供します。続編である『アランドラ2』においては、直接的な夢の描写は減ったものの、異常な生態系の変化や「魔進化」という概念を通じて、世界の歪みや人為的な改変が持つ恐怖を描いており、別の形で「現実の中に潜む異常性」を浮かび上がらせています。

語り継がれるキャラクターたちの「生」と「死」の重み

シリーズを通して強く心に残るのが、登場人物たちの生き様と死に様の描写です。特に『アランドラ』では、主要キャラクターが容赦なく命を落としていきますが、それが単なるショック演出ではなく、綿密に張られた物語の伏線と深く結びついている点に特徴があります。例えば、アランドラの父親代わりとなるアンゼスの死は、物語の核心に関わる神と信仰の問題に対する彼なりの答えであり、その死によって主人公がさらに大きな覚悟を持つきっかけとなります。少女シヴィルの死もまた、未来を予知する力を持ちながらも、それでも「避けられなかった運命」として描かれ、プレイヤーの心に消えない衝撃を与えます。アランドラがどれだけ善意を尽くしても救えない命があるという事実は、プレイヤーに「無力さ」という感情さえ抱かせます。しかも、それをただの悲劇として終わらせるのではなく、死が次なる希望の種になるよう設計されている点が秀逸です。続編の『アランドラ2』では死を伴う展開は少ないものの、キャラクターの感情や過去に焦点を当てることで、それぞれの人物が生きている意味を持たせています。主人公フリットや王女アイーシャ、宿敵たちにも明確な動機や背景が用意されており、コメディ調ながらも「自分の物語を持った人間」として描かれていることが、シリーズのキャラクター描写の一貫性を保っています。

高難度ながら理不尽ではない「挑戦する楽しさ」

アクションRPGとしての『アランドラ』シリーズは、挑戦し甲斐のある高難易度で知られています。特に初代『アランドラ』は、ジャンプのタイミングや高低差の見極め、複雑なギミックの数々が、プレイヤーの集中力と忍耐力を試します。マップ構成も非常に緻密で、一見解けそうで解けないパズルが無数に存在し、ヒントも極めて限定的です。ミスすれば最初からやり直しとなる場面も多く、理不尽に感じる場面もあるかもしれません。しかし、そのひとつひとつが「プレイヤーの熟達」を促す設計になっており、試行錯誤の末に突破したときの達成感は非常に大きいです。中盤以降には、夢の中でのギミックや戦闘、現実世界の道具との連携など、複雑に要素が絡み合っていく構造がプレイヤーを夢中にさせます。『アランドラ2』では難易度が抑えられた代わりに、3D操作の快適性やアクションの幅が広がっており、遊びやすさが追求されています。フリットのエレメントアクションや、回避性能、視点変更の快適さなど、前作でやや不親切だった点が大きく改善されており、シリーズとしての技術的な進化も見逃せません。プレイヤーにとって、ただ簡単なだけではない、「考え、試す楽しさ」を与えてくれるシリーズです。

音楽と演出が生み出す深層感情の没入体験

『アランドラ』シリーズの音楽は、単なるBGMの域を超えて、作品世界の空気そのものを構築する重要な要素として機能しています。初代『アランドラ』における作曲は田中公平が担当しており、シンフォニックでありながらも不協和音を巧みに取り入れ、夢の中という異質な空間を音で表現することに成功しています。特に悪夢の中で流れる音楽は、聴いているだけで不安と緊張を煽り、精神世界に深く潜っているかのような錯覚に陥ります。一方で、クラインの夢のように、美しい旋律で構成された楽曲も存在し、そのギャップがまた夢の多様性と現実味を強調しています。音源自体も当時の内蔵音源を使用して作られており、録音音源に頼らないという試みは、ゲーム音楽史においても特筆すべきものです。『アランドラ2』では作風が変化したことに伴い、音楽もよりポップで軽快な方向へとシフトしていますが、テーマソングやミニゲームのBGMに至るまで、田中公平の作曲センスは健在で、作品のトーンと密接にリンクした演出を支えています。また、アニメーションカットやキャラクターボイスの導入により、シーンの緩急や感情の振幅が視覚と聴覚の両方で鮮やかに表現されており、プレイヤーの感情移入をさらに強く引き出しています。

「信仰」と「創造力」を巡る壮大な哲学的テーマ

『アランドラ』という作品を語る上で避けて通れないのが、「神とは何か」「信仰とは何をもたらすのか」という極めて哲学的な問いかけです。特に初代において、神の姿を取った悪魔メルザスが、恐怖と支配によって信仰を獲得しようとする姿は、人間の精神構造そのものへの批判として受け取ることもできます。偶像崇拝を禁じられた結果、人間は創造力を失い、祈りが届かないことへの不安から夢にすがるようになりますが、そこに悪夢が入り込み、人々をさらに苦しめます。この悪循環は、ただの物語上の設定ではなく、現代社会にも通ずる構造的な問題としてプレイヤーの内面に訴えかけます。アランドラが最終的に選ぶのは「神に刃を向けること」であり、それは人間自身の信仰を再構築する、まさに思想的な反逆であるとも言えます。一方の『アランドラ2』ではこのテーマは前面には出てきませんが、技術の暴走(魔進化)や、生物の本質を変えてしまう錬金術など、科学や進歩に対する一種の警鐘が込められており、別の角度から「人間とは何か」という根源的な問いが提示されています。シリーズを通して、プレイヤーは単なる冒険者ではなく、価値観そのものを試される存在として描かれており、ここにこそアランドラシリーズの真の深みがあるのです。

シリーズの一覧

アランドラ

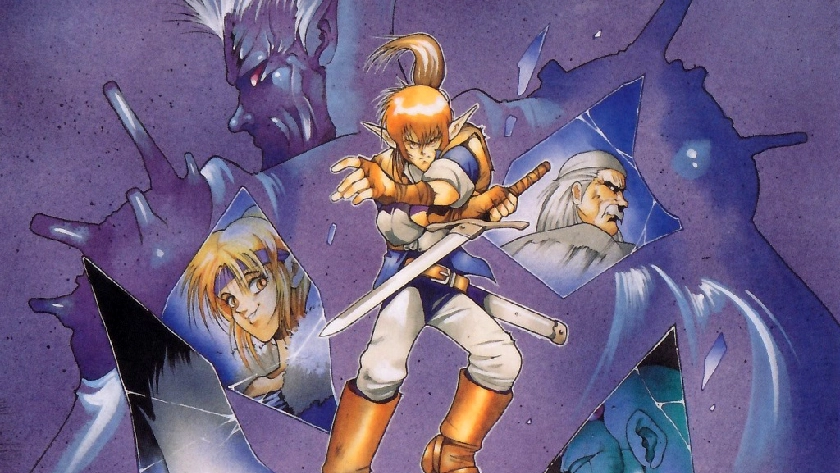

1997年にソニー・コンピュータエンタテインメントから発売された初代『アランドラ』は、ただのアクションRPGではありませんでした。テーマに「夢」を据えたことで、単なるファンタジーに留まらない、精神世界と現実が複雑に絡み合う独自の世界観が展開されました。プレイヤーは、夢に導かれた少年アランドラとなり、苦悩と絶望が渦巻く村「イノア」の住民たちを、悪夢から救うために奔走します。

このゲームの物語は非常に重厚で、特に死が身近にある点が印象的です。助けようとした村人が最終的には命を落とす、あるいは助けたはずの人物が後に非業の死を遂げるという展開が続き、プレイヤーに「救えなかった無念」や「希望と絶望の落差」を痛烈に感じさせます。夢を見られることで創造の力を失った人間たち、そしてそれを利用し神と名乗る異星の悪魔メルザス――世界観は冷徹でありながら、そこに住む人々の感情や信仰、疑念が丹念に描かれているのです。

主人公アランドラは「エルナ」と呼ばれる、夢の中に入る力を持つ特別な一族の末裔です。彼は村人たちの悪夢の世界に飛び込み、そこに巣食う魔物たちと戦いながら真実を探ります。物語は徐々に夢と現実の境が曖昧になる構造で進行し、プレイヤー自身も次第に、この世界における「神とは何か」「信仰とは何か」といった哲学的テーマに直面していきます。

イノアの村を拠点に展開される物語は、村人一人ひとりの人生や死が重要なピースとなっており、時間の経過とともに彼らの言動や感情が変化するリアリティが強く印象に残ります。プレイヤーはあくまで傍観者でありながらも、彼らと感情を共有し、喪失や怒り、希望をともに感じることになります。

ゲームのシステム面では、アクションとパズルの両面で極めて高い難易度を誇ります。ジャンプの距離や高低差の判断、精密なタイミングを要求する謎解きは、プレイヤーに何度も挑戦と工夫を強います。また、夢の中では一度入るとボスを倒すまで出られない閉鎖的な空間が多く、緊張感を伴う戦闘やパズルが続くこともしばしばです。

敵の攻撃や仕掛けの難しさもさることながら、このゲームの肝は精神的な重みです。悪魔メルザスの存在は、単なる敵ではなく「信仰を利用する支配者」として描かれており、彼を信じる者たちが最終的にその信仰を裏切られるという悲劇的構図が浮き彫りになります。アランドラは、やがてすべての守護者の紋章を集め、聖剣エルナートを手にし、神の名を冠するメルザスとの最終決戦へと挑むことになります。

そしてメルザスを打倒し、人々が自らの夢と意志によって「神を乗り越えた」ことで物語は幕を閉じますが、アランドラ自身の旅はまだ終わっていません。共に戦った仲間・メディアムとの別れを経て、アランドラは再び歩き出す――それは希望の光であり、失われたものを抱えてなお進み続ける強さの象徴でもあります。

アランドラ2 魔進化の謎

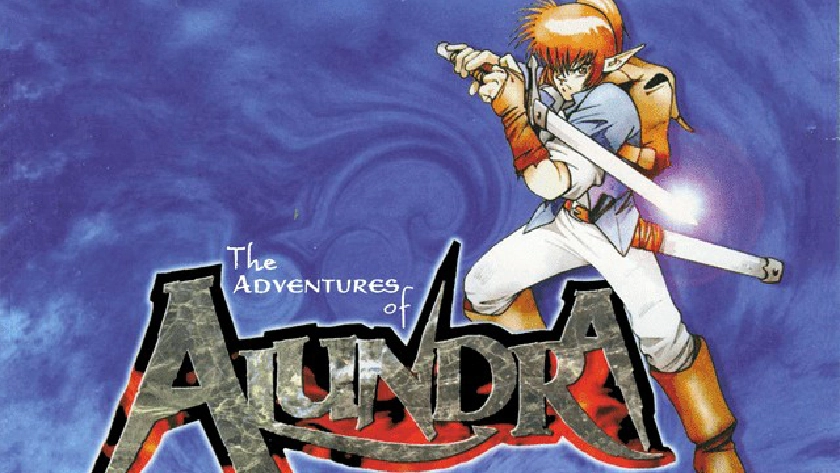

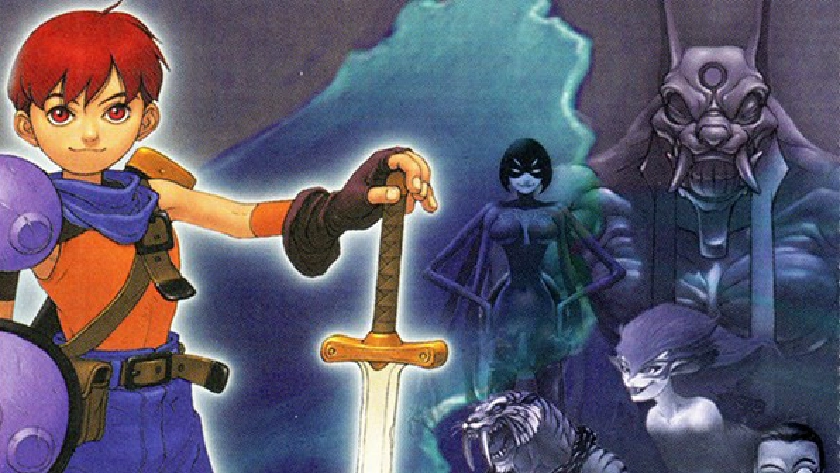

1999年に発売された続編『アランドラ2 魔進化の謎』は、前作の世界観や登場人物とは一切の繋がりがなく、別作品と見なすべき構成となっています。前作の暗く重いストーリーと比べると、本作は明るくテンポの良いコミカルな冒険劇となっており、ジャンルとしては「アクションアドベンチャーRPG」に近い性質を持っています。

主人公はフリットという若き剣士で、彼は海賊ギルドと因縁を持ちつつも、偶然出会った王女アイーシャと共に、王国を蝕む陰謀に立ち向かっていきます。最大の敵は王位簒奪を狙う大臣ニジャドールと、錬金術によって生物を「魔進化」させる科学者メフィスト。これらの存在が引き起こす騒乱を解決するのがフリットの使命となります。

前作と比べて世界観は明るく、ユーモアも豊富に盛り込まれており、登場キャラクターたちのやり取りも軽快です。王女アイーシャや、海賊テッツォ一味との関係性の変化がストーリーに彩りを加え、特に終盤にかけての連携や成長がプレイヤーの心を動かします。恋愛要素も含まれており、アイーシャとフリットの距離が近づいていく様子は、少年漫画的な王道展開と言えるでしょう。

ゲームシステム面では、基本的に前作と同じくアクションとパズルが主体ですが、難易度は緩和されており、より幅広い層に向けてデザインされています。3D空間での操作が導入され、フィールドやダンジョンは地図上から選択して移動する形式へと変更。また、戦闘では使用武器が剣のみとなり、バリエーションに乏しい代わりに操作性が改善されています。

さらに、本作の特徴として多彩なミニゲームの存在があります。ソ・ダーツやRCカー、2Dシューティングの「親父玉」など、ゲーム内で遊べるアクティビティが豊富で、ストーリー進行とは別に遊びの幅が広がっています。ミニゲームで得た報酬が強力な装備や能力の強化に繋がることもあり、やり込み要素としても高い評価を得ました。

ストーリーは王道ではあるものの、悪役のニジャドールとメフィストの陰謀、そして最終決戦に向けたフリットと仲間たちの団結といった構成がしっかりしており、最後までテンポ良く楽しめる作りになっています。前作のような精神世界の葛藤はありませんが、「わかりやすい正義と悪」「少年の成長譚」としての魅力は十分に詰まっています。

まとめ

『アランドラ』シリーズは、同じタイトルを冠しながらも、作品ごとにまったく異なる世界観とゲームデザインを持っています。前作『アランドラ』は、信仰、希望、死といった重いテーマに真正面から取り組んだ重厚なアクションRPGであり、プレイヤーの心に深い余韻を残します。一方で『アランドラ2 魔進化の謎』は、明るくポップな世界観で繰り広げられる冒険活劇として、エンタメ性の高い作品に仕上がっています。

どちらが優れているというよりも、それぞれがまったく異なるアプローチで「夢」と「戦い」を描いており、シリーズとしての幅広さを証明しています。物語に没入したい人には『アランドラ』、気軽に冒険とアクションを楽しみたい人には『アランドラ2』と、プレイヤーの嗜好に応じた楽しみ方が可能です。

20年以上の時を経ても語り継がれるこのシリーズは、単なるゲームの枠を超えて、「夢」とは何か、「信じる」とは何かという深遠な問いを私たちに投げかけ続けているのです。再びプレイする時、あなたの中で「神」と「悪魔」の境界は、どう映るでしょうか。

アランドラシリーズの一覧