本記事では、縦横無尽に展開される壮大な物語と革新的なゲームシステムで多くのシューティングゲームファンを魅了した「スプリガンシリーズ」について、初作からスーパーファミコンで展開された続編まで、細部にわたって解説していきます。特にストーリー構成やゲームシステム、登場人物、開発背景まで深く掘り下げ、4000文字を超えるボリュームでその魅力に迫ります。

シリーズの概要

スプリガンシリーズは、1991年にPCエンジンCD-ROM²で登場した『精霊戦士スプリガン』を皮切りに、続編の『スプリガン mark2』、スーパーファミコンで展開された『スプリガン・パワード』まで全3作が展開されたシューティングゲームシリーズです。属性の組み合わせで攻撃が変化する精霊球システムや、緻密に描かれたストーリー、フルボイスの演出など、当時としては画期的な要素が詰め込まれており、アクション性とドラマ性を高度に融合させた内容が特徴です。リアルロボットアニメのような人間ドラマや、戦争をテーマにした深い世界観も魅力で、現在もなお根強いファンを持つ伝説的シリーズとして語り継がれています。

シリーズの魅力

シューティングゲームとしての革新性と完成度

スプリガンシリーズがまず真っ先に称賛されるべき点は、ジャンルとして確立されていたシューティングゲームの枠を大きく飛び越え、プレイ体験に劇的な変化をもたらした革新性にあります。特に初代『精霊戦士スプリガン』では、火・水・風・土という四つの属性によって攻撃の性質が変化する「精霊球」システムを導入し、さらに取得する順番によって複雑かつ多様なショットが可能になるという、従来のシューティングゲームでは考えられなかった戦略性を実現しました。ただ単に強い武器を拾うのではなく、どの属性をどの順番で組み合わせるか、さらには状況によってどのボンバーを使うかという“選択”の連続が、プレイヤーに深い没入感と手応えを与えました。

続編の『スプリガン mark2』では、縦スクロールから横スクロールへと視点を変えるだけでなく、シューティングに「演出」や「会話シーン」という要素を積極的に取り込むことで、単なる敵の殲滅ではない“戦場の臨場感”を再現。ステージ中に流れるドラマ、リアルタイムでのセリフ挿入、さらには装備選択による戦術の違いといった多層的なゲーム設計は、当時のハードウェア性能の限界を押し上げるレベルで実現されており、特に「ゲームにアニメ的演出を融合させた」先駆的存在として高く評価されました。

最終作の『スプリガン・パワード』では、精霊球のシステムが再構築され、シールドによる防御や「リスキーテク」など、敵弾をギリギリで避けることで得られるスコアボーナスといったプレイの工夫が求められる構造となり、後の弾幕シューティングへ通じる基礎を築いたとも言えます。シリーズを通して一貫して見られるのは、シューティングの根幹である「撃つ・避ける」に止まらない、構築的なプレイ体験を目指す姿勢でした。

熱量のある重厚なストーリー展開

スプリガンシリーズは、単なるシューティングゲームに収まりきらないほどの、ドラマティックかつ重層的なストーリーを備えています。初代『精霊戦士スプリガン』においては、精霊文明を背景とした王道ファンタジー的な世界観が軸となっており、精霊の力を巡って激突する帝国と精霊国家という古典的な構図が登場しますが、そこにリアルな戦争の恐怖や悲劇が重ねられることで、単なる善悪の対立に終わらない人間ドラマが描かれます。登場人物たちも声優によって明確な個性が与えられ、彼らの台詞や感情が、戦闘の中でプレイヤーに直接届く構成になっていました。

さらに『スプリガン mark2』では、物語のスケールが飛躍的に拡大します。舞台は地球と火星の間で勃発した惑星間戦争へと移行し、主人公グレッグ・アーウィンは、かつての同胞や親友たちと敵味方に分かれて戦うという悲劇に直面します。物語はSF的なハードな描写と、極めて人間的な感情の葛藤とが丁寧に織り交ぜられており、単なる戦争の勝敗ではなく、「なぜ戦うのか」「命とは何か」「人類の未来とは」といったテーマが深く掘り下げられます。特に終盤にかけての怒涛の展開、そして敵側であるマービィやカース少将の理念にも説得力があるため、単純なヒーロー像に回収されない点は特筆すべきです。

こうした重厚な物語は『スプリガン・パワード』にも受け継がれ、初代の後日談として描かれる本作では、新たな主人公が過去の遺産である精霊兵器とどう向き合うかが描かれていきます。シリーズを通じて一貫して感じられるのは、「撃ち合う理由」をきちんと提示する構成力の高さと、演出への妥協なきこだわりです。

音楽とサウンドによる没入感の演出

スプリガンシリーズを語る上で、音楽とサウンドデザインの素晴らしさは欠かせません。初代『精霊戦士スプリガン』では、PCエンジンCD-ROM²という当時の最先端メディアを活かし、豪華なBGMと迫力ある効果音、そしてフルボイスのキャラクター演出によって、プレイヤーの没入感を最大化しています。特に竹内啓史、田中勝己、迫田敏明といったシューティング音楽に造詣の深いコンポーザーたちが参加しており、ステージごとに変化するBGMの緩急がドラマ性をより際立たせています。

『スプリガン mark2』では音楽の存在感がさらに高まり、戦場の緊迫感、悲劇的な展開、そして終盤の決戦など、すべての場面において音が物語の一部となっています。ビジュアルとシンクロする音楽は、単なるBGMではなく「心情描写の代弁者」として機能しており、プレイヤーの感情を巧みに操作してきます。戦闘中にもセリフや音声イベントがリアルタイムで挿入されるため、臨場感は映画やアニメに匹敵するレベルに達しています。

『スプリガン・パワード』でもサウンドへのこだわりは継続されており、スーパーファミコンの音源を駆使して、クリアで厚みのある音楽が展開されます。シールド展開時のSEや、チャージショット発動時の演出音も非常に洗練されており、操作する爽快感を音で補完する工夫が随所に感じられます。まさに“耳でも楽しむシューティング”と言って過言ではありません。

キャラクターの存在感と人間性の描写

スプリガンシリーズに登場するキャラクターたちは、シューティングゲームにありがちな“記号的な人物”ではなく、それぞれに複雑な背景や人間性を備えた存在として描かれています。『精霊戦士スプリガン』では、伝説の精霊戦士という重い肩書きを背負いながら、帝国の圧政に立ち向かう主人公が、仲間たちと共に成長していく姿が丁寧に描写されます。特にリカートやジェガといった仲間キャラは、ボイス付きの演出によって強烈な印象を残し、単なるモブでは終わりません。

『スプリガン mark2』では、グレッグという一人の若者を通じて、戦争の非情さと理不尽さ、そして人間の矛盾を描き出しています。コンロッドとの友情、カニンガムとの信頼関係、裏切った旧友マービィとの確執など、人間関係の機微がステージごとの戦闘とリンクし、キャラクター同士の対立や和解がプレイヤーの感情に強く訴えかけます。マービィやミネルバ中尉といった敵側の人物にも信念や過去が丁寧に設定されており、単なる“悪役”ではなく、現代的な反戦テーマにも通じる構造になっているのが特徴です。

『スプリガン・パワード』でも、ボイスこそ控えめになっているものの、キャラの動きや表情によって強い印象を残す設計がされており、それぞれの登場人物が「戦う意味」を持って行動していることが感じ取れます。シリーズ全体を通して、キャラに“血が通っている”という感覚は、スプリガンという作品の特異性を示す大きな要素となっています。

時代を超える技術的挑戦と影響力

スプリガンシリーズは、いずれの作品もその時代における技術的限界へ挑み続けたタイトルです。PCエンジンCD-ROM²の能力を最大限に活かした『精霊戦士スプリガン』では、滑らかなアニメーション、フルボイス、シームレスな演出とゲームプレイの融合が実現され、コンシューマー機でここまでやれるのかという驚きをプレイヤーに与えました。また、精霊球の複雑な組み合わせアルゴリズムや処理の高速性も、当時の技術水準としては極めて高く、これらは後のシューティングにも多大な影響を与えました。

『スプリガン mark2』では、横スクロール化に伴い、会話シーンのリアルタイム挿入や、戦闘と演出をシームレスに繋ぐ技術的試みが多く盛り込まれています。ボイスを戦闘中に重ね、複数の分岐と戦況に応じた演出を行うという構造は、今でこそ一般的になりましたが、当時は極めて斬新かつ実験的な取り組みでした。

『スプリガン・パワード』では、スーパーファミコンという限られた環境下で、シールド機能、リスキーテク、溜め撃ちなどの新機軸を取り入れ、さらには描画エフェクトや多重スクロール背景を駆使することで、ゲーム機の性能を限界まで引き出した演出を実現しています。その影響力は後続のシューティング、さらには一部のアニメ系ゲームにも見られるようになりました。

こうした挑戦の積み重ねこそが、スプリガンシリーズを「語り継がれる作品」に押し上げた最大の要因であり、ゲーム史において一つのマイルストーンとしての価値を持たせています。

シリーズの一覧

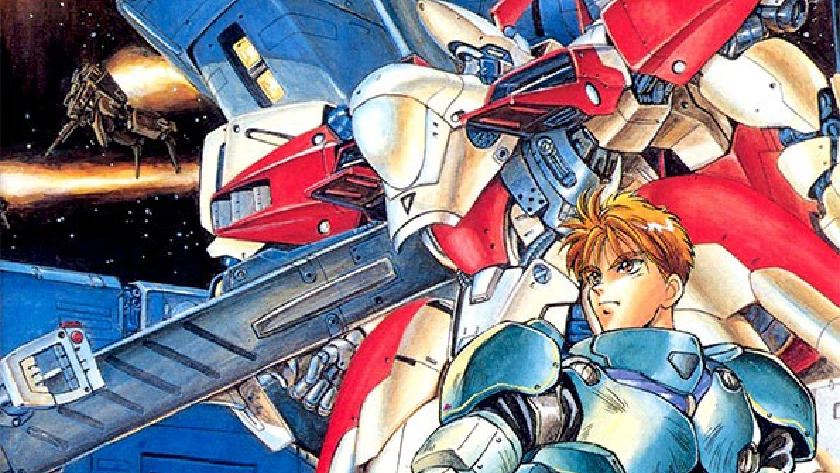

精霊戦士スプリガン

1991年にPCエンジンCD-ROM²専用タイトルとして登場した『精霊戦士スプリガン』は、単なる縦スクロールシューティングにとどまらない革新的な要素を備えた作品でした。元々はコンパイルが手掛けた『アレスタシリーズ』の延長線上にある企画としてスタートし、開発途中でタイトルが変更され、最終的に“スプリガン”という新たなブランドでリリースされたという経緯があります。そのため、『アレスタ』の特徴的なスピード感や多彩なショットシステムが本作にも受け継がれており、プレイヤーのスキルに応じて自由な戦術を構築できるようになっています。

本作の最大の特徴は、火・水・風・土の四属性に分かれた「精霊球」を任意の順番で取得することで、自機のショットが変化するというギミックです。組み合わせは膨大で、3つまで装備できる精霊球の順列次第で攻撃方法が一変します。例えば火を中心に構成すれば高威力の直線ショットが、風と水の組み合わせなら広範囲への弾幕が可能になるなど、シチュエーションに応じた戦術を即座に構築できる点が魅力です。精霊球はまた、一定数を溜めることで強力なボンバー攻撃としても使用可能で、攻防一体の設計となっています。

物語の舞台は、精霊を信仰し文明を築いた国家「シースフェル」。プレイヤーは、精霊甲兵スプリガンに搭乗する主人公となり、突如侵略を開始したブライズバラ帝国の野望を阻止すべく戦いに挑みます。物語自体はシンプルながらも、登場人物に堀川亮、鶴ひろみ、郷里大輔、家弓家正といった当時の一流声優陣を起用し、フルボイスのビジュアルデモを交えながら展開されるため、プレイヤーの没入感を高める演出が随所に施されています。

また、PCエンジンCD-ROM²の容量を活かした演出も高く評価されており、アニメ的なカットシーンや迫力あるBGM、効果音が高次元で融合した“ドラマティック・シューティング”という独自のジャンルを確立した一作といえます。その完成度の高さは、後年の『スーパーアレスタ』や『ザナックXEXEX』など、コンパイル系シューティングへの影響にも現れています。

レビューにおいても『月刊PCエンジン』では91点という高評価を受けており、ファミ通でも「高難易度ながらノーマルモードであれば幅広いユーザーが楽しめる」というバランス面での配慮も評価対象となっていました。2008年にはWiiのバーチャルコンソール、2020年にはPCエンジンminiにも収録され、レトロゲームファンの間でも根強い人気を誇ります。

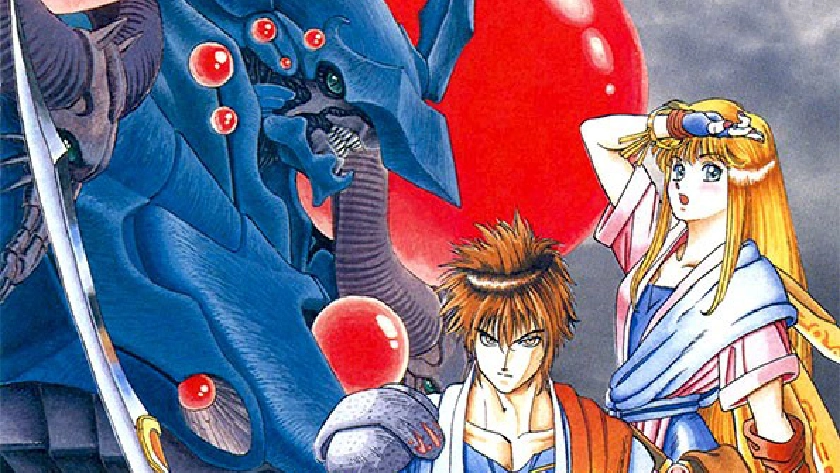

スプリガン mark2 Re-Terraform Project

1992年にリリースされた『スプリガン mark2』は、前作『精霊戦士スプリガン』の正統続編として登場しながらも、大胆な路線変更によってプレイヤーに新たな体験を提供する意欲作となりました。まず目に付くのが、縦スクロールから横スクロールへの変更です。単に視点を変えたという以上に、ゲーム性そのものが大きく変わっており、よりリアルロボットアニメ的な演出とドラマ性が色濃く打ち出されています。

本作では、地球と火星との間で繰り広げられる惑星間戦争をテーマに、主人公グレッグ・アーウィンがアームドアーマー「スプリガンmark2」を駆って戦いに挑みます。前作のような精霊球システムは無くなったものの、各ステージ開始前に武装パックを選択することで戦術に幅を持たせており、戦闘における緊張感と戦略性が増しています。

また、特筆すべきは物語演出の密度です。戦闘の最中にもキャラクターたちのリアルタイムなボイス付き会話が頻繁に挿入され、あたかも一本のロボットアニメを視聴しているかのような感覚が味わえます。この演出は、シューティングゲームとしては当時非常に珍しいもので、物語を追いながら戦うという体験を実現させた先駆的な作品でもあります。

ストーリーの展開も非常にドラマチックで、火星への強引な移住政策から始まる対立が、やがて地球と火星の全面戦争に発展。親友やかつての戦友との対決を含む数々の悲劇と葛藤がプレイヤーに重くのしかかります。特にステージ6以降の展開は、主人公の精神的成長とともに物語の緊張感が高まり、最後には「人間の存在意義」や「命の価値」といったテーマにまで踏み込む、非常に重厚なストーリー構成となっています。

ゲームとしてはダメージ制を採用し、時間経過によってシールドゲージが回復するシステムを導入することで、単なる回避や連射に頼らない戦術的な戦闘が求められます。搭乗機体の変化も物語と密接にリンクしており、特に「スプリガンmark2」への乗り換えイベントは非常に印象的です。

本作は2009年にWiiのバーチャルコンソール、2020年にPCエンジンminiに移植され、再評価が進んでいます。発売当初は評価が分かれる作品でしたが、時間を経て「演出面とストーリー性において非常に革新的だった」として高く評価されるようになりました。

スプリガン・パワード

1996年、舞台をスーパーファミコンへと移した『スプリガン・パワード』は、シリーズとしては三作目にあたりますが、開発をコンパイルからナグザットおよびカオスへと移し、全く新たな方向性を模索した意欲作です。物語は初代『精霊戦士スプリガン』の後日談にあたり、再び精霊球を用いたシステムが復活し、よりアクション性の高い横スクロールシューティングへと進化を遂げています。

グラフィック面では、スーファミ後期らしく多重スクロールや3Dレンダリングなどを取り入れ、限られたハードスペックの中で豊かな演出を実現しています。特に滑らかに動くキャラクターやボス戦における体力色変化など、細部へのこだわりが光ります。

ゲームシステムでは、ショットとシールドという二つの基本操作に加えて、「精霊力ゲージ」の概念が導入されており、これをうまく管理することで溜め撃ちや防御を駆使する戦略性が要求されます。また、敵の弾をギリギリで避けることで発生する「リスキーテク」によるスコアボーナスは、後年のシューティングに見られる「かすりシステム」の先駆けとも言える要素でした。

精霊球は四色存在し、それぞれ異なる特性のショットが使えるようになります。さらに、同色の球を連続で取ることでショットが強化され、最大パワー時にはスコアボーナスやゲージ回復も得られるため、単なるアイテム収集にとどまらずゲームプレイ全体の戦略に直結する設計となっています。

難易度調整が可能であるため、初心者でも手軽に楽しむことができる一方、上級者はシールドの活用やリスキーテクの連発といった高難易度攻略も可能とし、幅広い層に配慮した設計がなされています。

まとめ

スプリガンシリーズは、ただのシューティングゲームではありません。時代ごとのハードウェア性能を最大限に活かした演出、精巧に練られたストーリーライン、独自性の高いゲームシステムを融合させた、まさに「遊べるアニメ」と言えるような作品群です。『精霊戦士スプリガン』での精霊球による多様なショットシステム、『mark2』における重厚な人間ドラマと横スクロールの戦場、そして『スプリガン・パワード』での再構築された戦略的シューティング。それぞれの作品が異なる魅力を持ちながらも、スプリガンという名のもとに確固たる個性を築いてきました。

今なおレトロゲームファンの中で語り継がれる本シリーズは、単なる懐古的価値にとどまらず、現代のゲーム開発においても多くの示唆を与えてくれる存在です。アクション性、戦略性、演出力のいずれにも優れた本シリーズを未体験の方には、ぜひその世界に触れていただきたいと思います。

スプリガンシリーズの一覧