本記事では、テクノソフトが生み出した名作シューティング「サンダーフォース」シリーズについて詳しく紹介しています。各作品の特徴や進化したシステム、迫力あるグラフィックや音楽、そしてプレイヤーを魅了し続けた高難度のゲーム性に至るまで、シリーズ全体の魅力を限界まで掘り下げて解説しています。

シリーズの概要

サンダーフォースシリーズは、テクノソフトが手掛けた横スクロール型シューティングゲームの代表的作品群です。1983年にパソコン向けに登場した初代は、当時人気だった『ゼビウス』を基盤にしつつ8方向スクロールを取り入れ、以降の作品は家庭用ゲーム機を中心に展開されました。『II』でトップビューと横スクロールを組み合わせた独自のシステムを確立し、『III』以降は横スクロールに特化することで完成度を高めました。シリーズを象徴するのは、多彩な武器を瞬時に切り替えて戦況に対応する戦術性と、クローやオーバーウェポンなど支援システムが加える駆け引きの深さです。また、グラフィックの進化や高速スクロール、HR/HM調の迫力あるBGMが没入感を生み出し、メガドライブ期には高難度と演出の両面で大きな人気を博しました。後期作品ではポリゴン描画や新規要素に挑戦しつつ、復刻や移植によって現代でも遊ばれ続けています。

シリーズの魅力

圧倒的なスピード感と画面表現の進化

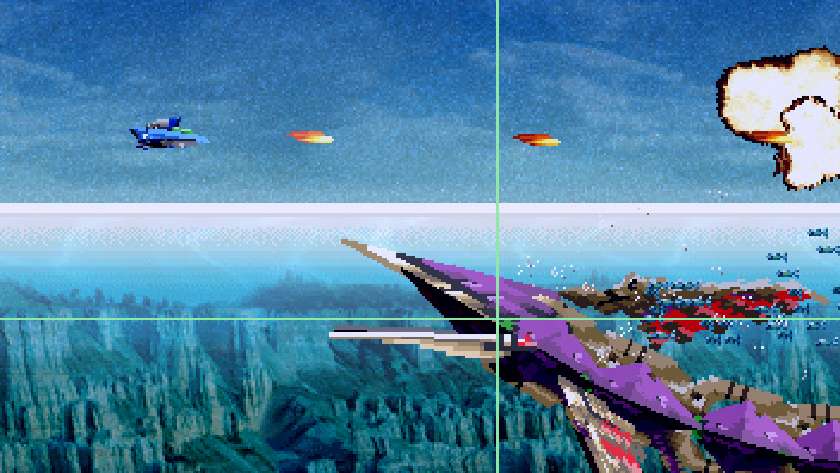

サンダーフォースの核にあるのは、常に高密度で畳みかけるスピード感です。『IV』では縦方向に約3画面分を自由に上下移動できる構造が導入され、横スクロールでありながら空間の広がりが強く感じられるようになりました。多重スクロールやラスタースクロール、水や炎のエフェクト、ソフトウェア拡大縮小といった工夫が、砂嵐が吹く砂漠の層や金属要塞の奥行きなどを立体的に見せます。『V』では描画が全面ポリゴン化し、巨大艦との合体や艦隊戦の演出が加わって視覚的な説得力が一段高まりました。『VI』はこの流れを受け継ぎつつ、ステージ構造を軽くし、背景の演出でテンポを上げています。シリーズ全体で共通するのは、単に敵や弾を増やすのではなく、画面の“動きそのもの”を設計して緊張と爽快を同時に作り出す姿勢で、処理落ちを含めた挙動すら攻略の一部に織り込む設計思想が貫かれています。

武装切り替えと支援ユニットが生む戦術の厚み

武器システムの作り込みはシリーズの象徴です。前後を同時に撃てる基本装備から、貫通力を持つBLADEやRAIL GUN、扇状や対地掃射を担うFREE WAYやSNAKE、自動追尾のHUNTER、広範囲を制圧するWAVEまで、役割がはっきり分かれているため、状況判断と切り替えの妙が手触りを決めます。自機を回るCLAWは敵弾相殺と援護射撃を担い、『IV』ではTHUNDER CLAWへの強化によって大技THUNDER SWORDが解禁され、ためて撃つ緊張と解放のリズムが生まれました。『V』で導入されたオーバーウェポンは、クローの耐久力を代償に一時的な超火力を引き出す仕組みで、ボスの露出した弱点に密着して一気に削る選択が高倍率のスコアリングと直結します。『VI』はゲージ制のオーバーウェポンと重ね撃ちに再構成し、相殺性能と引き換えに移動が鈍るリスク管理を前面に出しました。どの作品でも「今どの武器を、どの距離で、どれだけ攻めるか」という判断がプレイの緊張を作り、装備ロストや復帰の設計まで含めて、戦術が止まらない魅力になっています。

ステージ設計とドラマ演出が引き上げる没入感

各ステージは見た目だけでなく、仕掛けの出し方と演出の積み上げで印象を残します。『IV』の前半4面を任意順に選べる構成は、苦手面の練習やルート戦略を許し、ドッキングシーンの挿入や画面奥からの攻撃といった演出で、単なるステージ間の連続を超える物語的なつながりを生みました。中盤以降はヴィオスとの決戦から新勢力ファウストとの第2部に移り変わり、シーンの切り替え自体が物語の節目として機能します。『V』ではイベントドリブンな機体乗り換えや、巨大重力圏突破の演出がゲーム進行と直結し、プレイの手応えがそのまま物語の推進力になります。『VI』でも座標を頼りに外宇宙を目指すという目的が各シーンに色を与え、序盤の環境テーマから終盤の要塞戦まで段階的にトーンを変えて没入を保ちます。シリーズは一貫して、「手を動かす快感」と「画面で起きる出来事」の同期を重視し、イベントがプレイの節目として機能するように配慮されている点が魅力です。

サウンドが導くテンション設計とセルフオマージュ

BGMはテンポ設計の要で、シリーズを通じて曲調とゲーム展開を密接に結びつけています。『IV』はFM音源のギターサウンドを前面に押し出し、ステージの緊張に合わせて旋律がうねる構成で、クリア難易度によってエンディング曲が変わる仕掛けまであります。『V』は九十九百太郎によるHR/HM寄りの楽曲で、過去作のフレーズを要所に引用し、シリーズの連続性を音で語ります。ステージ1の「Legendary Wings」に『III』の冒頭モチーフが滑り込み、ボス曲に『IV』オープニングのテーマが再解釈として現れるなど、セルフオマージュが自然に溶け込みます。効果音もゲーム性を後押しし、『IV』のボイス再生仕様やSwitch版でのBGM停止抑止、『V』のクロー攻撃や倍率上昇の手応えなど、耳から伝わるフィードバックが判断と集中を支えます。シリーズ内での引用と新規モチーフの混在が、懐かしさと新しさのバランスを作っている点も大きな魅力です。

継承と発展、そして復刻で広がる到達点

発売当時から現在まで、継承と発展の積み重ねがシリーズの価値を押し上げてきました。『IV』はメガドライブ期の到達点として評価され、その後のサターン収録やSwitch「SEGA AGES」版、メガドライブミニ2への収録で遊びやすさと保存性を両立しました。オプションの処理落ち軽減やKIDSモード、オンラインランキングの実装など、原典の手触りを尊重しつつ現行環境に合わせるチューニングが施され、量産型STYXの使用解禁やSTYXモードなどシリーズ内クロスオーバーも可能になりました。『V』はサターンの手応えを保ったままPS版でモード追加や処理改善、資料閲覧機能といった拡張を受け、攻略と鑑賞の両面で楽しみが増えています。『VI』は評価が厳しい一方で、『V』で芽生えたオーバーウェポンの再設計や相殺要素の扱いなど、試行錯誤の跡が残り、シリーズが“同じ場所にとどまらない”ことを示しました。総じて、武装と支援ユニットを軸にした設計哲学が世代やハードを越えて継承され、復刻によって新旧のプレイヤーが同じ文脈を共有できる環境が整っていること自体が、シリーズの大きな魅力になっています。

シリーズの一覧

サンダーフォース

1983年にテクノソフトから発売されたシリーズ第1作は、当時ブームだった『ゼビウス』の流れを汲みながら、8方向に好きな方向へ進める任意スクロールを導入したことが特徴です。ショットは対空と対地を使い分け、ステージ中に点在する指定目標を破壊すると要塞フェーズに突入、中心部を撃破して次の面へ進むという流れになっています。対応機種はX1、PC-8801(SR含む)、PC-9801、PC-8001mkIISR、PC-6001mkII、PC-6601/SR、FM-7、MZ-1500、IBM JXと非常に多く、それぞれの性能を生かして最適化された移植が行われました。メディアもテープ、フロッピーディスク、クイックディスクなど機種ごとに異なります。

SR系のPC-8801mkIISRやPC-8001mkIISRでは、メインBGMにロッシーニの「ウィリアム・テル序曲」が採用され、X1やMZ-1500版では起動時に内蔵音源の音声合成で「サンダーフォース」と発声する演出が話題になりました。X1とMZ-1500はPCGとプレーン合成が可能で、8色ながら高速スクロールを実現。のちの『IV』に通じるタイトルスクロール演出の源流もX1版に見られます。一方、合成処理が重い8ビット機では背景色数を絞って処理を軽くし、スクロール速度が落ちる分は敵弾の密度を上げて調整しています。SR版にはゲーム開始時に視点がトップビューへ切り替わりゲーム画面になる追加演出もありました。

ストーリーは、連邦が劣勢のオーン太陽系戦線を打開するため、エイドラ・ファーンを爆撃宇宙艇「FIRE LEO」に乗せ、敵が小惑星を改造して築いた超巨大基地「ダイラデイザー」の破壊を命じるというものです。死闘の末、中心核「ダイラ」を撃破して作戦を完遂します。制作は吉村功成で、彼の他作と世界観や名称に共通点があり、のちに吉村はテクノソフトを離れてアルシスソフトウェアを立ち上げています。X1版の「喋る導入」が強く印象に残ったという回想もあり、初代はハードごとの違いを楽しめる技術ショーケース的な一面も持っていました。また、マップ編集機能を備えた『サンダーフォースコンストラクション』が1984年から発売され、ユーザーサイドの遊び方も広がっています。

ゲームソフト

セガサターン版

サンダーフォースII

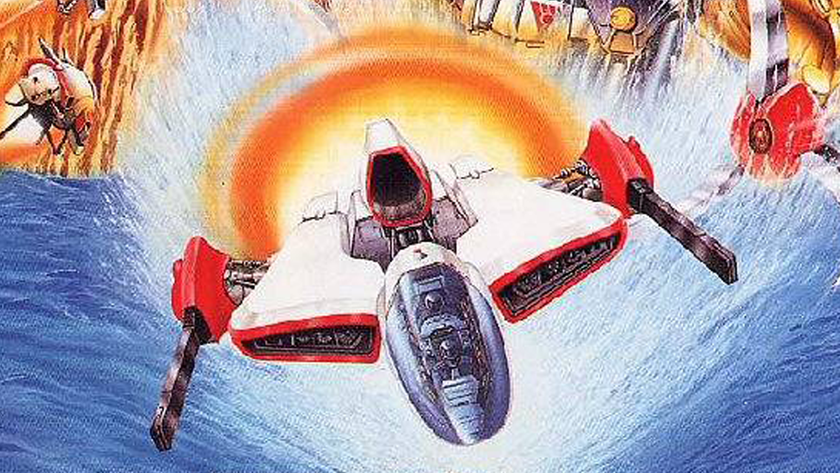

1988年10月にX68000で登場した第2作は、前作の任意スクロールに加え、当時人気だった『グラディウス』『R-TYPE』型のパワーアップ要素を取り込み、トップビューと横スクロールが同居する構成へ発展しました。翌年にはメガドライブ版『サンダーフォースII MD』が発売され、さらに海外のGENESIS互換アーケード筐体「SEGA MEGA-TECH SYSTEM」にもラインナップされています(内容は家庭用相当ですが筐体仕様の違いにより家庭用では動作しません)。1996年のセガサターン『サンダーフォース ゴールドパック1』にも収録され、2021年にはNintendo Switch Onlineのメガドライブ向け配信でも遊べるようになりました。

物語は、皇帝カウ・ス率いるオーン帝国の超兵器「戦闘要塞プレアレオース」によって銀河連邦の要衝・惑星レダが消滅したことから始まります。連邦は作戦「サンダーフォースII」を発動し、複座型の新鋭機FIRE LEO-02 “EXCELIZA”(エクセリーザ)を投入。エースのライド・A・ジュピター大尉とナビのディアナ・リーン少尉が搭乗し、惑星ネピュラの空間ドックにいるプレアレオースの破壊に挑みます。作戦は成功し、要塞は撃破されます。

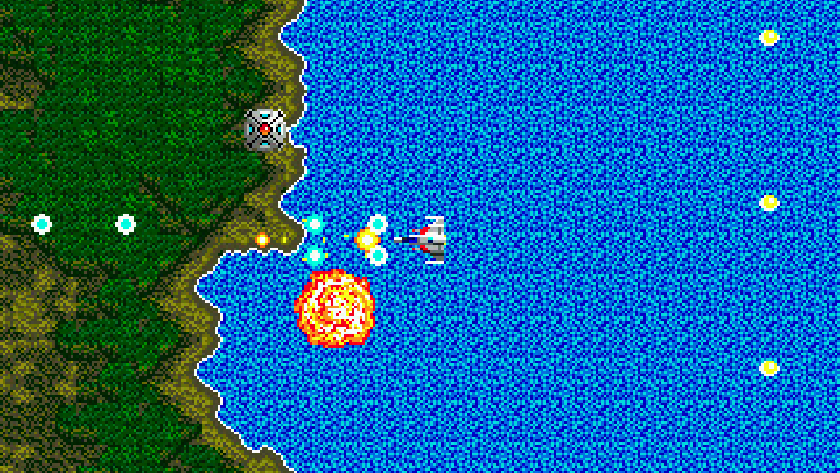

ゲームシステムは8方向移動と2ボタン(ショット/武器切り替え)を基本に、アイテム取得で武装を集めて随時切り替える設計になりました。撃墜時は使用中の強化を失い、難易度はEASY/NORMAL/HARD/VERY HARDの4段階。全6ステージで、前半がトップビュー、後半が横スクロールという二部構成(最終面のみ両方トップビュー)。トップビューでは目標物を破壊しない限り延々と滞在できるため、クリアタイムに応じたボーナスでゲーム性を調整しています。

メガドライブ版は容量の都合でX68000版の一部面(ステージ3前半、4後半)がカットされる一方、奇数面=トップビュー、偶数面=サイドビューを別面扱いにして全9ステージ表記とし、3ボタン操作で武器を左右別ボタンで切り替えられるように変更。全体難易度は緩和され、TRAINING/NORMAL/HARDの3段階に再編されています。グラフィックや一部武装の調整、トップビューでの全体マップ削除など、細部にも差異があります。

武装はツインショットやレーザー、バックファイヤー、ワイド系、オート追尾のハンター、広範囲のファイブウェーブ、対地強化のDESTROYなど、面の視点(トップ/サイド)や機種版(X68000/MD)で性格が変わるものが多数用意されました。機体周囲を回る支援ユニット「CLAW」は敵弾を相殺しつつ援護射撃を行い、一定時間だけ回転速度が上がる要素もあります。短時間の無敵「BREAKER」も導入され、防御面の選択肢が広がりました。

音楽は大谷智巳が担当。X68000での三重スクロール演出やサンプリング音声の派手さが注目され、オリジナルのX68000版は初期の看板シューティングとしてヒット。メガドライブ版も完成度の高さでユーザーの支持を集め、当時のセガ関係者から「テクノソフトがメガドライブを育てた」と評されるほどのインパクトを残しました。結果として、テクノソフトはPC中心からメガドライブ開発への舵切りを強めていきます。評価面では、国内誌で28/40、英国誌では82%とおおむね好意的で、サウンドの強さや二種スクロールの新鮮さが評価される一方、プレイの幅に限界があるという指摘も見られました。

ゲームソフト

メガドライブ版

セガサターン版

サンダーフォースIII

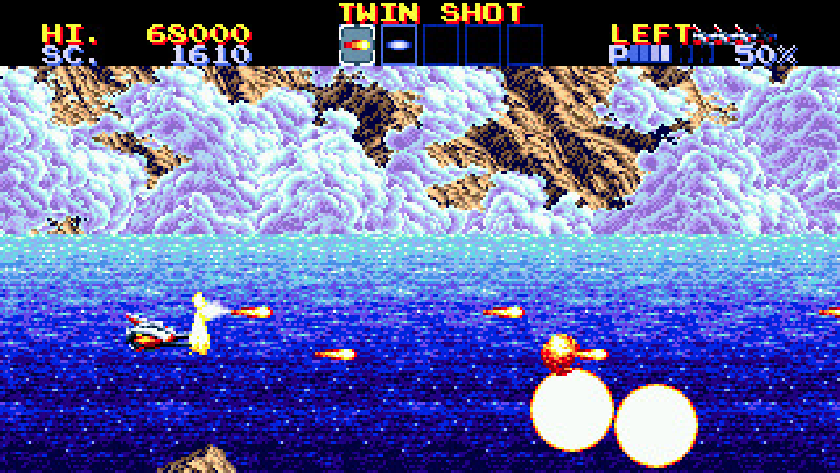

1990年6月8日にメガドライブで発売された第3作は、シリーズの転機となる存在です。操作は8方向移動に3ボタン(ショット、武器切替、スピード切替)を採用し、以後の『IV』『V』にも継承されました。『II』で固定だった移動速度は4段階に変更可能となり、難易度NORMALでは撃墜時に失う装備が「装備中の強化武器」とクローに限定されます(HARD以上は初期装備以外を喪失)。初期ショット2種に加え、アイテム入手で3種が加わり、合計5系統の攻撃を状況で使い分けます。難易度はNORMAL/HARD/MANIAの3段階で、クリア時は難易度ごとにスコア倍率が変動します。ステージ構成は全8面。基本は横スクロールですが、上下・斜め・後方スクロールなど変則演出が多く、水中で気泡に触れると浮力で押し上げられるSEIREN、天井や地面が動いて進路を塞ぐHAIDESなど、仕掛けが非常に豊富です。パワーを失っても詰みづらいよう配置が調整され、物量で攻められる局面でも突破口が用意されています。

物語は、百年に及ぶオーン帝国との戦いで疲弊した銀河連邦が、帝星を守る亜空間転移システムと無人防衛「ケルベロス」を突破すべく、高機動戦闘機FIRE LEO-03 “STYX”を投入するというもの。パイロットはジーン・R・ファーン(初代主人公エイドラの孫)と、シェリー・M・ジュピター(『II』主人公ライドとディアナの長女)で、連邦のマザーコンピューターが選抜した搭乗者です。STYXは小型ながら戦艦級の火力を備え、ケルベロスを回避できる仕様。武装は前方連射のTWIN SHOTから高威力レーザーSEVERへの強化、前後同時のBACK FIREから前方強化のLANCERへの切替、地形貫通性のあるWAVE、地上に這うミサイルを伴うFIRE、自動追尾HUNTERなど多彩です。支援ユニットCLAWは本作からアイテム取得で自動的に2基装備となり、敵弾相殺と援護射撃をこなします。防御のSHIELDは3回まで被弾を吸収し、障害物の通過にも効果を発揮します。

メガドライブ版には前半5面(HYDRA/GORGON/SEIREN/HAIDES/ELLIS)のステージセレクトが実装され、苦手面を反復練習して攻略の糸口をつかめる設計でした。1990年末には、メガドライブ互換のC2基板を使った業務用『サンダーフォースAC』が登場。コンティニューはクレジット制になり、1UPの出現数や残機ボーナス、ステージ構成、連射仕様、表示領域などがアーケード向けに調整されています。ROMの時期差(旧版/新版)でプレイ感も変わりました。『AC』はのちにスーパーファミコンで『サンダースピリッツ』として発売されましたが、ステージの差し替えや音源の違いなどにより、厳密には移植ではなくアレンジ色の強い内容です。

さらに1996年にはセガサターン『サンダーフォース ゴールドパック1』にMD版『III』、同年の『ゴールドパック2』に『AC』が収録。2016年のニンテンドー3DS『セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE』にはMD版の完全移植とアレンジ版が収録され、日本版/海外版の切替や「KIDSモード」も選べるようになりました。2020年にはNintendo Switchで『SEGA AGES サンダーフォースAC』が配信され、3DSで培った調整をベースに、『IV』の自機「ライネックス」や量産型ステュクスなど追加選択機体が条件達成で使えるようになる独自要素も盛り込まれています。レトロ復刻機では2019年の「メガドライブ ミニ」にMD版『III』、2020年の「アストロシティミニ」に『AC』が収録され、現在も遊ばれ続けています。

制作背景としては、『II MD』の反響で「横スクロールへの支持」が明確になり、メガドライブの性能をより引き出すべく横専用の設計に踏み切った経緯があります。BGMは山西利治と大谷智巳が中心となり、一部編曲を新井直介が担当。評価面では国内誌で31/40、海外誌でも86〜89%前後と高評価を獲得し、視差表現やサウンド、スピード感が称賛されました。ステージ1のガーゴイルの炎演出など、プロモーション段階からグラフィックのインパクトが注目を集め、当時の「メガドライブ横シューは弱い」という評判を覆したという回顧も見られます。一方で、SFCの『サンダースピリッツ』はオリジナルより低い評価にとどまり、ハード差やアレンジ方針が結果に影響したとされています。

ゲームソフト

メガドライブ版

セガサターン版

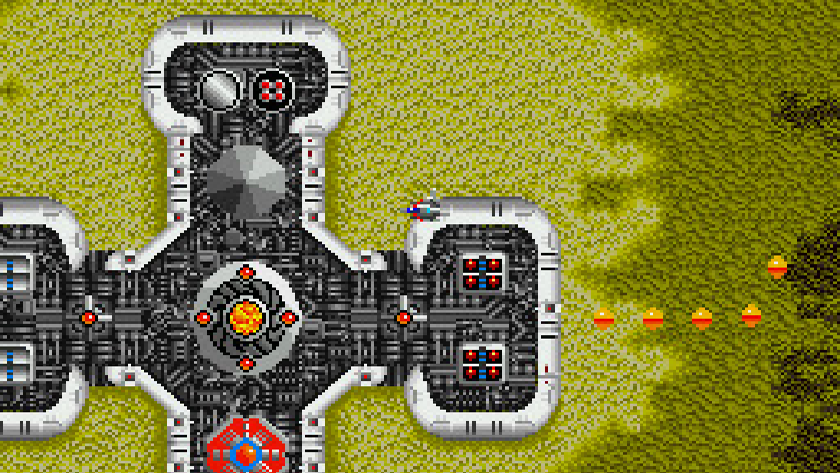

サンダーフォースIV

テクノソフトが1992年7月24日にメガドライブ向けに発売したシリーズ第4作は、北米では「Lightening Force: Quest for the Darkstar」として翌1993年1月にリリースされました。後年はセガサターンのオムニバス『サンダーフォース ゴールドパック2』(1996年)に収録され、2018年にはNintendo Switch向けの「SEGA AGES」版も配信されています。

物語は『III』でSTYXが皇帝カウ・スを撃破してから2年後、カウ・スを上回る力を持つサブシステム・ヴィオスが自己増殖を続ける中、連邦軍が新鋭機FIRE LEO-04 “RYNEX”を投入するという流れです。ナビゲートは開発者の一人キャロル・T・マース少佐、操縦は『III』のジーン大尉の親友ロイ・S・マーキュリー中尉が担当します。ゲームシステムは『III』の改良型で、移動速度は25%刻みの4段階に加えボタン長押しで1%単位の微調整が可能になり、撃墜時に失う装備は難易度に関わらず「その時装備中の強化武器」とクローに固定されました。

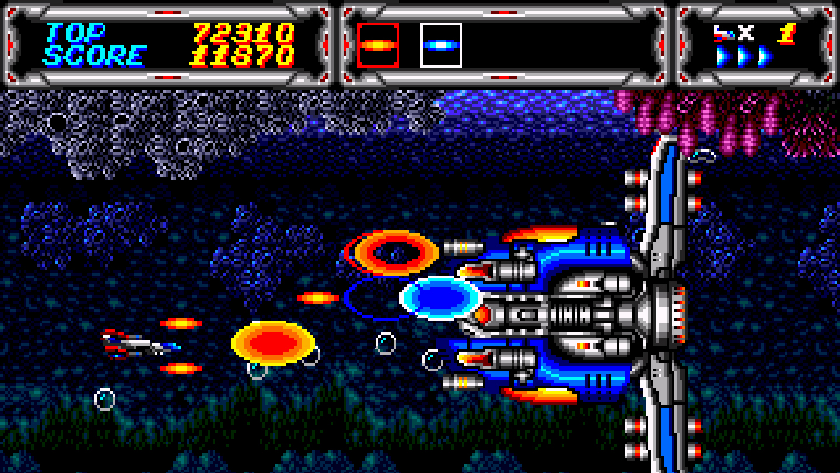

アイテムの重複取得は1万点加算、エクステンドは1万・8万・20万点で残機が増えます。難易度はEASY、NORMAL、HARD、MANIACの4種で、エンディング曲は難易度で変化します(MD版はクリアでBGMテストにおまけ曲が追加され、その中には『AC』4面曲の流用もあります)。武装はTWIN SHOTをBLADEに強化、BACK SHOTをRAIL GUNに強化でき、SNAKEやFREE WAY、地形貫通の自動追尾HUNTERなどを切り替えて戦います。周回するCLAWは後半でTHUNDER CLAWに強化され、エネルギーを溜めて放つTHUNDER SWORDが使用可能になります(強力だが発射時の反動に注意)。全10ステージ構成で前半4面は任意順、縦方向に約3画面分を上下移動できるレイアウトや、画面奥からの攻撃、ドッキング演出など物語性を感じさせる見せ場が増えました。技術面では多重スクロールやラスタースクロール、水や炎のエフェクト、ソフトウェア拡大縮小などが発達し、視覚表現は大きく進化しています。

サターン版『ゴールドパック2』ではコマンド入力で量産型STYXを自機にでき、Switch版はKIDSモードやボイス再生時にBGMを止めない設定、処理落ち軽減、オンラインランキングを搭載し、クリアで『III』のSTYXを使える「STYXモード」も解放されます。Switch版・メガドライブミニ2版はいずれも一部の処理落ちを軽減するオプションが用意されつつ、ゲームバランスに関わる箇所は原典動作が残されています。評価面では当時からグラフィックや縦移動を活かした広がり、ラスタースクロールの活用が高く称えられ、難度は高めで好みが分かれるとの指摘もありました。後年も名作シューティングとして取り上げられ、メガドライブ世代の到達点として語られています。

ゲームソフト

メガドライブ版

セガサターン版

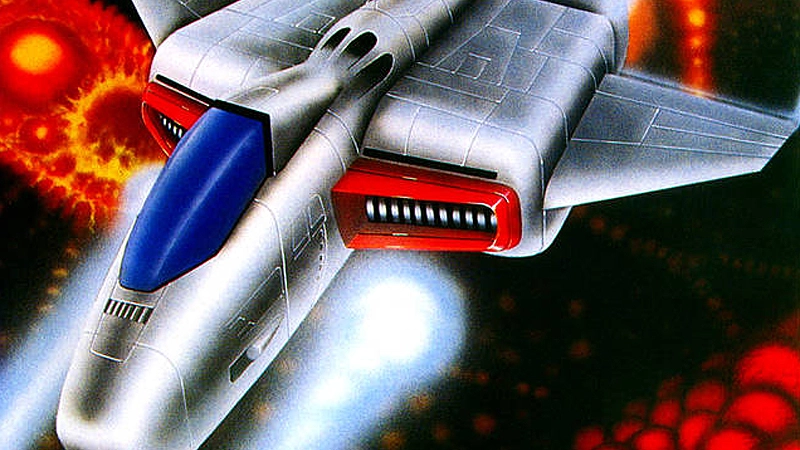

サンダーフォースV

1997年7月11日にセガサターンで発売されたシリーズ最新作(当時)は、5年ぶりの完全新作です。通常版に加え、過去作(『II』『III』『IV』)の名曲をアレンジしたCDを同梱する「スペシャルパック」も同時発売されました。ゲームは横スクロールの基本を保ちながら全編ポリゴン描画に移行し、巨大機との合体、艦隊戦、歴代機体との交戦など派手な演出が随所に入ります。

一方でシリーズの文脈を意識したBGMや演出が多く、伝統と刷新の両立が図られています。『IV』の骨格を踏襲しつつ、最大の新要素はクロー耐久力を消費して強大な攻撃を引き出す「オーバーウェポン」です。さらに敵撃破の早さで最大16倍の倍率がかかる「ハイテンポボーナス」、対象物に接近して得点が入る「スクラッチボーナス」を採用し、ギリギリの回避と瞬間火力でスコアを伸ばす設計になりました。操作は武器順送りの「セレクトモード」と、各武器をボタンに割り当てる「ダイレクトマッピング」の二系統。難易度はKIDS、NORMAL、HARD、MASTERの4段階で、ラスボス3形態を制限時間内に倒せるかでエンディングが分岐します(真エンディング到達や指定難度の達成で隠し要素が開放)。

物語は、冥王星外部で超技術の戦闘兵器“Vasteel”が発見され、人類が無人島「バベル」とAI「ガーディアン」を構築するも、2150年にAIが独立宣言して全地球圏へ宣戦布告。人類は“Vasteel”の有人レプリカRVR-01 “GAUNTLET”を開発し、特殊部隊“Thunder Force”の作戦が始動するというものです。プレイヤー機は序盤のRVR-01から、5面序盤のイベントでRVR-02 “VAMBRACE”へコックピットごと乗り換え、支援強化ユニット“BRIGANDINE”を接合したRVR-02B形態で重力圏突破やオーバーウェポン常用が可能になります。PS版『PERFECT SYSTEM』は翌年に登場し、ムービーの追加や処理落ち軽減、振動対応、デジタルビューア、ボス撃破タイムを競うタイムアタック、隠し機体、スコア桁数拡張などが加わりました(背景演出の簡略化や音源方式の違いなど機種差も存在)。

音楽は九十九百太郎が担当し、HR/HM色の強い楽曲にシリーズ楽曲のモチーフが随所に織り込まれています。レビューはおおむね良好で、特にシステムやクロー周りの遊び、レベル設計、ボス戦が評価される一方、同時期の他作と比較した洗練度やビジュアル面への意見も見られました。サターン専門誌のユーザーランキングでは6週連続1位を記録し、格闘ゲーム全盛で沈静化していたシューティングの中で存在感を示しています。

ゲームソフト

セガサターン版

プレイステーション版

サンダーフォースVI

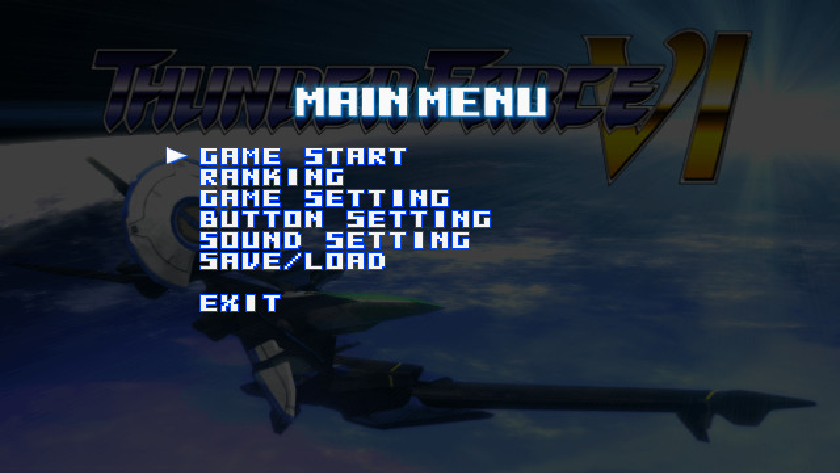

2008年、テクノソフト関連の版権許諾を経てセガから正式発表された約11年ぶりの続編で、同社最後のPlayStation 2用タイトルとなりました。企画はゾルゲール哲(岡野哲)で、開発元は公表されていません。過去に示唆映像で登場したSYRINXが自機として登場しますが、その映像や『セガガガ』内ゲームとは別内容の作品です。

楽曲はTAMAYO、古川もとあき、佐藤豪らシューティング分野の作曲家が参加し、過去作BGMアレンジは金子剛が担当しています。物語は『V』のAI「ガーディアン」暴走から10年後、「オーン・ファウスト」を名乗る勢力が地球を急襲するところから始まり、封印されていた“Vasteel”の警報解析の結果、外宇宙にある連邦本星への救援要請が唯一の希望と判明。新型RVR-00 “PHOENIX”は“Vasteel”の記憶素子に残る四つの座標を頼りに出撃します。

システムは『V』を基盤にしつつ、スクラッチボーナスとダイレクトマッピングは廃止。オーバーウェポンは敵撃破で発生するエネルギーを吸収してゲージを溜め、発動でゲージ一本を使い切る形式となり、ボタン再入力で威力と範囲を拡大する「重ね撃ち」を最大3回まで実行できます。発動中は通常弾の相殺が可能で緊急回避にも使えますが、無敵ではなく速度が最遅に固定されるため体当たりには弱くなる設計です。PHOENIXとSYRINXは初期状態で全武器とクローを装備し、撃墜してもロストしない仕様で難度が緩和されています(隠し機体FIRE LEO-04C “RYNEX-R”は従来通りのアイテム取得・ロスト式)。難易度はKIDS、EASY、NORMAL、HARD、MANIACの5種、全6ステージ構成です。

プレイ上の不具合として、BGMの無音化、単純作業での無限加点、タイム短縮の不正挙動、ミス後に次機が出現しないなど影響の大きい問題が複数報告されています。機体はPHOENIXのほか、クリアで選択可能になるRYNEX-R、条件達成で最初から選択可能になるSYRINXが登場し、パイロットには『V』のセネスを強化調整したCTNS型クローンや、ロイ・S・マーキュリーの血縁者が設定されています。発売後の反響は厳しく、読者満足度のランキングで最下位が続くなど手痛い評価を受け、シリーズ特集でも扱われないケースが見られました。

ゲームソフト

プレイステーション2版

まとめ

サンダーフォースシリーズは、1980年代から2000年代にかけて長きにわたり進化を重ねてきた横スクロールシューティングの名作です。初期は独自のシステムを模索しながらも、次第に武器切り替えやクローシステムなど戦略性の高い仕組みを確立し、シリーズを象徴する個性へと発展しました。特にメガドライブで展開された『III』や『IV』は、その高速スクロールや緻密なグラフィック、迫力あるBGMによって当時のユーザーを熱狂させ、後世に語り継がれる名作としての地位を築きました。サターンやPlayStationでの『V』では3D描写やオーバーウェポンの導入といった新しい試みがなされ、進化し続ける姿勢を示しました。そして『VI』では従来の要素を踏襲しつつも新たな方向性を模索するなど、シリーズ全体として挑戦の歴史が刻まれています。移植や復刻を通じて現代でも遊ぶことが可能であり、サンダーフォースはただのシューティングゲームを超え、時代ごとの技術や表現を反映した記念碑的作品群として今も強い存在感を放ち続けています。

サンダーフォースシリーズのゲーム一覧