本記事では、カプコンのサバイバルホラーシリーズ『ディノクライシス』の全貌を解説しています。恐竜がもたらす緊張感、限られた資源の管理、サードエナジーを軸に広がるSF的世界観、キャラクターの選択による分岐、そして作品ごとに異なる方向性など、シリーズ全体の魅力と変遷を詳細に紹介しています。

シリーズの概要

『ディノクライシス』シリーズは、カプコンが1999年から展開した恐竜を題材とするサバイバルホラー作品群です。基本システムは『バイオハザード』の流れを汲みつつ、ゾンビではなくスピードと攻撃力に優れた恐竜が脅威として立ちはだかります。第1作は研究施設に現れた恐竜からの脱出劇を、続編『2』はアクション性を強化し救出作戦を描き、外伝的な『ガンサバイバー3』は一人称視点のガンシューティングに挑戦しました。『3』では舞台を宇宙船に移し、恐竜DNAを利用した実験生物との戦いが描かれます。各作ごとに緊張重視、爽快感重視、体感型シューティング、SF色の強調と方向性を大きく変えつつも、「恐竜に追われる恐怖」「限られた資源のやりくり」「サードエナジーや時空転移をめぐるSF的設定」という要素が通底しています。累計販売は400万本超に達し、未発売作品の企画も存在するなど、恐竜とホラーを融合させた独自性で記憶に残るシリーズです。

シリーズの魅力

恐竜がもたらす“サバイバルホラー”の緊張感

『ディノクライシス』の核は、ゾンビではなく恐竜が相手である点にあります。小回りの利くヴェロキラプトルですら素早く体力が高く、初期ハンドガンでは押し返しにくい設計のため、出会い頭の一瞬で形勢が逆転します。ティラノサウルスの襲撃は多くの場面で即死級の圧力となり、撃破ではなく「撃退」や「離脱」が目標となる局面が繰り返されます。レーザーシャッターで通路を遮って隙間から攻撃したり、消火装置でひるませたりと、環境ギミックを絡めて切り抜ける駆け引きが常に求められます。ボタン連打で窮地を脱するイベントや、ラプトルが部屋をまたいで追ってくる恐怖演出も緊張をさらに高めます。シリーズ全体で見ると、1作目は張り詰めたサバイバル性、2作目は敵数増加による猛攻を捌く緊迫感、番外編は一人称視点の連続戦闘の迫力、3作目は宇宙船という閉鎖空間で実験生物に追われる心理的圧迫が前面に出ており、恐竜(あるいは恐竜由来のクリーチャー)に追い詰められる感覚が一貫した魅力になっています。

アイテム運用と暗号解読が生む“考えるホラー”

サバイバルホラーの手触りを支えるのが、資源管理と謎解きです。赤・緑・黄の「緊急ボックス」は同色間だけで装備共有が可能という制約があり、未使用ボックスからの補給やプラグ消費の判断がルート設計に直結します。銃器は改造で段階的に強化され、ショットガンの弾種切り替えやグレネードガンのヒート弾・高威力弾の使い分けなど、場面に合わせた準備が重要になります。ドアロックを解除するDDKの英単語暗号や、仲間の提案に応じて任務優先か脱出優先かを選ぶ分岐は、単なるアクションに終わらない思考の層を作品に与えています。2作目では「バイタルクレジット」によるポイント経済が導入され、撃破ボーナスやノーダメージ通過で貯めたポイントを端末で武器・弾薬・回復に換える流れが明確になりました。クリア後の「DINO COLOSSEUM」や「DINO DUEL」も、装備や敵特性の理解を深めて挑戦するやり込みの動機になります。複数回クリアでコスチュームが開放されるなど、反復プレイのご褒美も周回意欲を途切れさせません。

“サードエナジー”と時空転移が織り上げるSF世界観

シリーズを貫くのが、カーク博士の「サードエナジー」を起点とする時空災害です。実験暴走が生んだ歪みから恐竜が出現し、博士確保と脱出を同時に進める初代の構図は、科学の力と制御不能なリスクを正面から描きます。2作目は研究都市「エドワードシティ」の時空転移から物語が広がり、帰還手段の破壊、カードキー回収、猛毒地帯の突破、衛星兵器連動といった大規模な作戦が連鎖します。黒いスーツの集団やポーラの出自、さらに「白亜紀ではない未来」で進行していた「ノアの箱舟計画」の真相が明かされ、タイムゲートの不確実性も含めて、時間スケールが一気に拡張されます。3作目では舞台が宇宙船「オズマンディアス号」に移り、AI「マザー」による恐竜DNAの利用や人類再生計画が中心テーマになります。宇宙線への耐性獲得という目的のために生まれた実験生物たちは、恐竜のイメージをもとにしつつも“純粋な恐竜ではない”存在として描かれ、シリーズのSF色をさらに強めます。初代のコミック化や、未発売に終わったゲームボーイカラー企画の存在も、当時の注目度と世界観の広がりを物語っています。

キャラクターの個性と選択で変わる“物語の行方”

レジーナ、ゲイル、リック、ディラン、そしてポーラといった面々は、職能と価値観が明快に分かれています。伝説的エージェントとして任務最優先のゲイル、仲間の命を優先するリック、初任務に挑む多才な若手、そして後の時代から絡む人物たちが、緊張関係と協力関係を織り成します。初代ではルート選択がエンディングにも影響し、ゲイルの強行策かリックの安全策かという判断がゲーム体験の記憶に深く刻まれます。2作目ではレジーナとTRATのディランの視点が交互に進み、キャンプ壊滅からミサイル施設脱出、仲間の犠牲、未来からのメッセージと、人物の選択が運命を大きく変えていきます。番外編ではディランやポーラが再登場し、世界の連続性が補強されます。3作目のパトリック、ソニア、カレンは、AIマザーの計画と人間性の問題に直面し、最終局面での決断が結末の余韻を作ります。キャラクターの信条と状況が衝突するたびに、プレイヤーは“どう進むか”を問われ、物語に主体的に関わっている実感を得られます。

作品ごとの大胆な“方向転換”が生む手触りの変化

シリーズは各作で狙いを明確に変えています。初代はサバイバルと謎解きを核にした緊張重視の設計、2作目は常時ダッシュやステップ、サブウェポン併用、敵の同時出現数増加、ポイント購入制を導入して爽快感へ振り切りました。『ガンサバイバー3 ディノクライシス』は一人称視点の連射と演出でテンポを加速させ、ガンコン2対応によって体感性を高めています。3作目は時代を2584年に飛ばし、宇宙船というSF舞台と恐竜DNA由来の実験生物を相手にする方針で、武装もライフルのカートリッジ切り替えや自立兵器「ワスプ」運用へと整理されました。初期構想には現代都市での大規模破壊や別機種展開の計画もありましたが、最終的にはXboxでの宇宙SFとして成立しています。カメラ視点の扱いに対する否定的評価などの反応も含め、試行錯誤の痕跡ははっきりと残っています。こうした挑戦の積み重ねは、単なる焼き直しではない“立ち位置の更新”としてシリーズの表情を変え続け、恐竜ホラーという軸を保ちながらも毎回新鮮な体験を生み出しています。

シリーズの一覧

ディノクライシス

1999年7月1日にPlayStationで発売され、その後ドリームキャストやWindows、PS3/PSPのゲームアーカイブスでも配信されたシリーズ第1作です。分類はサバイバルホラーで、研究施設に出現した恐竜の脅威から任務達成と脱出を目指します。序盤から登場するヴェロキラプトルでさえ素早く体力が高く、初期のハンドガンでは押し切れない場面が多く、即死イベントも用意されるなど難度は高めです。操作やアイテム調合、謎解きの骨格は『バイオハザード』の系譜にありつつ、恐竜特有のスピードや突進がもたらす圧迫感が独自性を生んでいます。

物語は2009年、ボルジニア共和国のアイビス島で研究を続けるカーク博士の確保を命じられた政府直属の特殊工作チームが島へ潜入するところから動き出します。主人公レジーナ、リーダーのゲイル、多才なリックらは、実験の暴走で生じた時空の歪みから恐竜が現れた事実に直面しながら、博士の身柄確保と脱出手段の確保を両立させようと奮闘します。ヘリ撃墜や通路を塞ぐ裂け目など度重なる危機のなか、サードエナジーをあえて暴走させて裂け目を消す決断を迫られる展開や、任務優先か脱出優先かでルートや結末が分岐する構成が特徴です。

システム面では、色分けされた「緊急ボックス」でのアイテム管理、ボタン連打で切り抜けるイベント、レーザーシャッターでの足止め、DDKと呼ばれる英単語暗号によるロック解除など、緊張と戦略を両立させる仕掛けが並びます。銃器は改造で性能向上が可能で、ショットガンやグレネードガンには多彩な弾種が存在します。複数回クリアでコスチュームが解禁される要素もあり、見た目の変化を楽しめます。登場人物は、冷徹な判断を下すゲイル、仲間思いのリック、島に潜入していたトムなど個性が明確で、選択によって彼らの結末も揺れ動きます。スタッフは三上真司がプロデュース/ディレクション、巧舟がメインプラン/イベントディレクションを担当しました。さらに本作をもとにした香港コミック版がJade Dynastyから刊行されています。GBC向けのトップダウン型アドベンチャー企画が複数社で進められていたものの発売には至っていません。

ゲームソフト

プレイステーション版

ドリームキャスト版

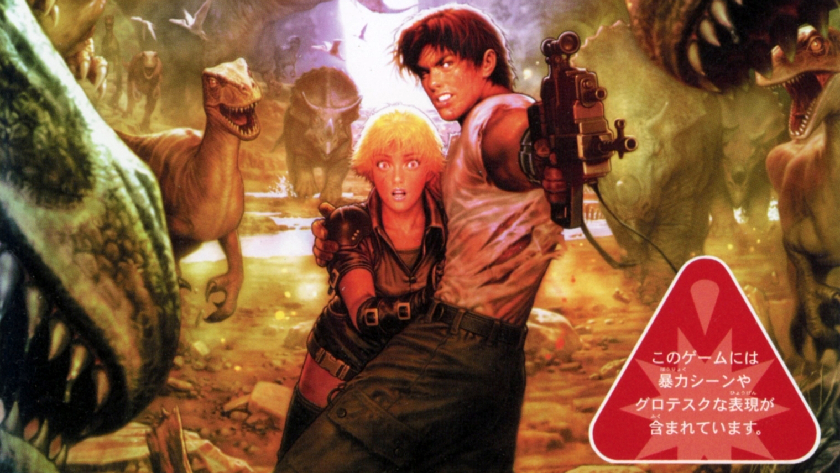

ディノクライシス2

2000年9月13日にPlayStationで発売され、その後Windows版やゲームアーカイブスで配信された第2作は、ジャンルをアクション寄りにシフトしました。舞台は前作から1年後、研究都市「エドワードシティ」が時空転移で別時代へ飛ばされたことから、レジーナと米軍部隊TRATのディランたちが救出とデータ確保に挑みます。移動が常時走り、ステップ回避やサブウェポン併用が可能になるなどアクション性が上がり、敵の出現数も大幅増。倒した数やノーダメージ通過で加点される「バイタルクレジット」を貯め、端末から武器・弾薬・回復を購入するテンポの良い設計が魅力です。体力はゲージ制になり、移動制限がなくなりました。

ストーリーでは、帰還手段の破壊、カードキー入手のための湖上施設潜入、遺されたエドワードシティの探索を経て、猛毒地帯の先に眠る実験データへと到達します。終盤にはティラノサウルスを凌ぐ巨体のギガノトサウルスが姿を現し、衛星兵器のリンクや施設自爆などスケールの大きな局面が連続します。さらに、黒いスーツの集団に属する少女ポーラとディランの関係、未来世界の「ノアの箱舟計画」、そして「この時代」が白亜紀ではないという真相が明かされ、時間スケールの広がりが物語の核となります。

クリア後は恐竜やキャラクターで戦う「DINO COLOSSEUM」や1対1の「DINO DUEL」が解放され、やり込みの受け皿も用意されています。主要スタッフはエグゼクティブプロデューサーに三上真司、プロデューサー小林裕幸、ディレクター巧舟が名を連ねます。

ゲームソフト

プレイステーション版

ディノクライシス3

2003年6月26日にXboxで発売された3作目は、時代を一気に2584年へ進め、舞台を宇宙船に移したアクションアドベンチャーです。絵コンテに樋口真嗣が参加し、木星軌道上で消息不明船「オズマンディアス号」を調査するS.O.A.R.隊の物語が描かれます。開発初期には現代都市を舞台に恐竜が暴れる構想や、PlayStation 2向け計画、レジーナ登場のデモなどが存在しましたが、技術的な理由や方針転換によりXbox向けの宇宙SFとして再構築されました。作中で対峙するのは、恐竜のDNAを利用してAI「マザー」が生み出した実験生物たちで、純然たる“現実の恐竜”ではありません。宇宙線への耐性を得るために恐竜由来の遺伝子を組み合わせ、人類再生と移住を目論む計画が背景にあります。

物語は、船長ログに残された「移民計画」の真相、AIマザーの暴走、カレンと呼ばれる少女の正体、そして地球へのワープなど、連続する事態にパトリックたちが応戦する流れです。最終局面では究極生物ゲバルライとの決戦や、マザーシステムの破壊による自爆からの脱出が描かれます。

ゲームデザイン面では、主人公の主武装をライフルに集約し、カートリッジ交換でヘビーマシンガン、ワイドショット、レーザーへ切り替える方式や、自律兵器「ワスプ」(テンペスト/ジャガーノート/インフェルノ)を状況に応じて使い分ける戦い方が基本です。カメラ視点の扱いに関しては操作性への不満が指摘されることもあり、評価は芳しくなかったとされています。

ゲームソフト

Xbox版

関連作品

ガンサバイバー3 ディノクライシス

2002年6月27日にPlayStation 2で登場した一人称視点のガンシューティングで、『ガンサバイバー』シリーズの3作目にあたります。『ディノクライシス2』の結末後の世界を舞台に、マイク・ワイアード中尉が翼竜の飛び交う異世界を進み、無線越しの指示と一丁の銃を頼りに戦います。連射や爆発、放電など多彩な演出で爽快感を重視しており、通常のコントローラ操作に加えて銃型デバイス「ガンコン2」に対応しています。

自由の女神やビッグベン、空母エンタープライズを思わせる艦船と恐竜が同じ画面に存在する独特の景観も本作ならではです。登場人物は『2』から続投のディランやポーラも関わり、シリーズ世界のつながりを感じさせます。

ゲームソフト

プレイステーション2版

まとめ

『ディノクライシス』は、恐竜という“速くて強い敵”を前に、限られた資源と仕掛けでどう突破するかを考えさせる設計が原点にあります。初代は緊張感の高いサバイバルホラーとしての完成度が際立ち、続く『2』は敵数とアクション性を拡張して爽快感を優先、番外編『ガンサバイバー3』は一人称の射撃体験へと軸足をずらし、『3』では宇宙船を舞台にSF色を強めるなど、作品ごとに狙いと手触りを大きく変えてきました。サードエナジー、時空転移、ノアの箱舟計画といった設定がシリーズ全体を貫き、レジーナを中心に組織や時代をまたぐ物語が連続していきます。プラットフォームの広がりや外伝の試み、未発売に終わった携帯機版の計画まで含めて、多角的に展開した恐竜ホラーの系譜と言えます。恐竜の生態を活かした戦闘テンポ、物資管理と選択による分岐、そして舞台と時代の大胆な変化――これらの積み重ねが『ディノクライシス』というシリーズの個性を形作っています。

ディノクライシスシリーズの一覧