「貝獣物語」(かいじゅうものがたり)は、1988年にナムコから発売されたRPGシリーズです。この記事では、独自の世界観「シェルドラド」、主人公交代やすけっとシステム、時間連動要素など革新的な仕掛けを詳しく解説します。また、重厚な物語や個性的な仲間、暗黒大魔王ファットバジャーとの戦いまで、シリーズ全体の魅力を網羅的に紹介します。

シリーズの概要

『貝獣物語』シリーズは、バースデイ開発によるファンタジーRPG群で、人間と小さな貝獣が共生する幻大陸シェルドラドを舞台に、火の貝の勇者を中心とした冒険が描かれます。1988年の初代『貝獣物語』は4人の主人公を切り替える独特のシステムや「悪魔の罠」と呼ばれる盤上戦闘など実験的要素を導入し、暗黒大魔王ファットバジャーとの戦いを描きました。1994年の『大貝獣物語』では仲間を役割別に分類する「すけっと」や町を自分で作る「我が町システム」が加わり、重いテーマ性と暗い描写で強烈な印象を残しました。1996年の『大貝獣物語II』は時間連動型の「PLGS」を採用し、六魔将や暗黒魔導師ダークとの戦いを通して、仲間の犠牲や正体の発見といったドラマを描きます。各作は直接の続編でありつつも毎回仕掛けを刷新し、戦術性の高いキャラクター設計と重厚な物語を両立した独自のRPGシリーズとして記憶されています。

シリーズの魅力

“シェルドラド”という唯一無二の舞台設定

人間と背に貝を背負う貝獣が共に暮らす幻大陸シェルドラドは、作品ごとに視点を変えながらも一貫した手触りで描かれます。初代では祠に住む魔女四姉妹、港や砂漠、浮遊城や泉などが連なり、冒険の要所ごとに役割を持つ人物が配置されます。『大貝獣物語』ではサボテン族の村チクリー、城壁都市サンドサイド、港町マーナリー、仮面族の村、樹上のモスウッド、中心都市ドラドシティーなど種族と風土が結びついた地域が増え、ダンジョンも滝や氷洞、火山、海底神殿、生体基地バイオベースまで多様です。『II』になると霧の外の世界や浮遊大陸、断崖の宮殿など広がりが加わり、同じ固有名詞(貝獣島や貝獣仙人、グレートノームなど)が違う状況で再登場するため、地続きの歴史を旅している感覚が生まれます。場所そのものが物語の装置として機能し、住民の職能や文化、過去の事件の痕跡が進行に関わる設計になっているところが、シリーズ全体のしっかりした世界観につながっています。

作品ごとに進化するシステムの独創性

初代は4人主人公を「パス」で切り替え、別々に育ててから合流させる構造が核になっています。組み合わせに応じて合体魔法が生まれ、悪魔の罠では8×8の盤上で駒を動かし1対1戦闘に持ち込むといったミニゲーム的な趣向もあります。『大貝獣物語』ではA・B・Cの「すけっと」システムで、戦闘参加・現地支援・常駐支援を役割分担し、戦闘中に仲間へ話しかけて支援効果を得るバトルトーク、「我が町システム」で店の配置や町名まで決められる要素が追加されました。『II』では時間の仕掛け「PLGS」を導入し、経過時間や誕生日と連動した恩恵やイベントが用意され、敵の瀕死演出の復活やスタンプラリー、召喚士ポットの契約探索など“探す”遊びが強化されます。シリーズを通じて、核となるRPGの流れを保ちながらも、毎回別の角度で遊びの構造を試す姿勢が貫かれている点が、長く触れていても飽きさせない理由です。

個性が戦術に直結するキャラクター群

火の貝の勇者は世代ごとに装いを変えつつも、火や回復の系統を扱うオールラウンダーとして軸を担います。貝獣トリオのバブ・クピクピ・ポヨンは役割がはっきりしており、ブーメランで全体攻撃と「ラッキー」を持つ万能型、回復と防御支援に長け状況異常になりにくい魔法型、体感魔法を覚える力自慢と、編成の方向性を決めやすくします。『大貝獣物語』では石の体で防御極振りのザルドン、盾が持てる水系回復の王女キララ、魔法が使えない代わりに特技が強烈な狼族ガロウ、天候魔法のトキア、二刀のキラー、召喚特化のポットなど癖の強い仲間が並び、B・Cすけっとのロープや偵察、採掘、調合、鍛冶、発明といった非戦闘スキルが道中の詰まりを解消します。『II』では獣人のバルテスや盗みと機動力のシャムル、成長して仲間になるギャブロ、そして記憶をめぐる「謎のロボット」など、人物設定が仕掛けと噛み合い、選ぶ仲間で攻略ルートの負担やリズムが変わります。単に“好きなキャラ”ではなく、“この場面に必要な役割”がはっきり存在するため、物語と戦術の両面でキャラクター性が生きています。

物語の起伏と“重さ”が残す余韻

初代は「愛の剣」を鍵に、ラストドラゴンを前座とする大魔王ファットバジャーの正体顕現へ進む古典的なカタルシスを持ちます。一方で仕様を読み解き、守りやターゲットの挙動を利用して強敵を崩すような、システム理解に裏打ちされた攻略の快感も物語の手応えを高めます。『大貝獣物語』は残酷表現を伴う暗い展開が話題になり、バイオベースの繭や改造、支配都市の荒廃など、環境そのものがストーリーの重さを語ります。ドグラーやゼニムといった人間の悪徳から、記憶を偽装するグジューの謀略、親子の情と裏切りに至るまで、個々の事件が連なって終盤の外宇宙勢力との対峙へつながります。『II』では霧の外の世界や六魔将、暗黒魔導師ダークの台頭により、別離と再会、正体の発見、犠牲と継承が折り重なり、同じ世界観でも別方向のドラマを体験できます。シリーズ全体を通じ、単なる勧善懲悪の枠を超え、登場人物の選択や感情が転機を作るため、遊び終えた後に場面やセリフが強く記憶に残ります。

音・演出・展開の“積み重ね”がもたらす継続的な触れやすさ

音楽面では各作で六土開正が手掛け、戦闘や地域ごとに印象を切り替える楽曲が世界の空気を支えます。初代は敵グラフィックが瀕死で表情やポーズを変え、戦闘の状態を視覚的に伝える演出が早くから導入されています。SFC期には画面切り替えやレスポンスの改善が進み、重いテーマに対し遊びやすさを引き上げています。後年の展開としては、初代がNintendo Switch『ナムコットコレクション』で配信され、ゲーム内説明書から世界地図や「涙の密書」を確認できる形で触れやすくなりました。『大貝獣物語』は携帯電話向けにビジュアル追加や入手不可アイテムの調整を伴うリメイクが行われ、移動方式を選択式に改めるなど当時の端末事情に合わせた最適化が図られています。関連商品としてトレーディングカードゲームの展開もあり、ゲーム外で世界観に触れる窓口が広がったこともポイントです。雑誌レビューでは賛否の振れ幅こそありながら、各時代のプラットフォームや読者層に合わせて評価を受け、シリーズとして記録に残る足跡を積み上げています。

シリーズの一覧

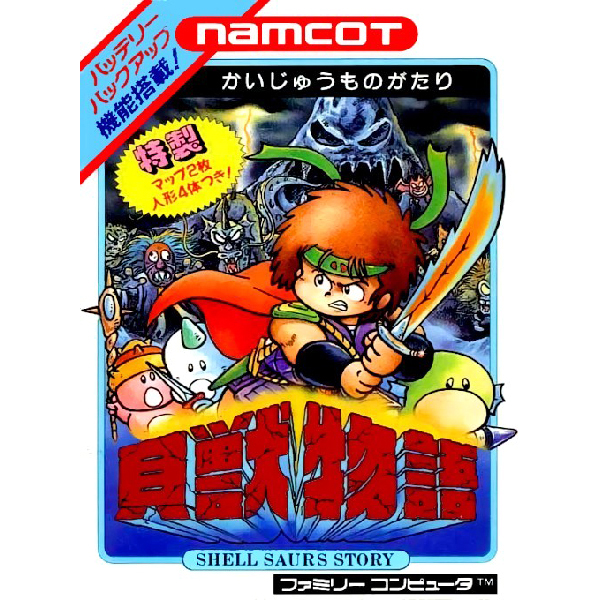

貝獣物語

1988年11月18日にファミリーコンピュータ向けとして発売された第1作は、バースデイ開発、当時のナムコよりリリースされたロールプレイングゲームです。英題は “SHELL SAURS STORY” とされ、舞台は人間と背中に貝を背負った生物「貝獣」が共存する世界「シェルドラド」になります。物語は、地球から来た火の貝の少年リッキーと、クピクピ・ポヨン・バブの4人が再会し、暗黒大魔王ファットバジャーに挑むという筋立てで展開します。パッケージにはカセットと説明書に加え、4人のミニフィギュアや世界地図、そして「涙の密書」と呼ばれる封書が同梱され、密書の中身は終盤のダンジョンの地図という、当時としても特異な仕掛けでした。のちに2020年8月20日、Nintendo Switch用『ナムコットコレクション』の追加DLCとしてファミコン版が移植配信されています。

ゲームシステム面では、4人が別々の場所から冒険を始め、コマンド「パス」で操作キャラクターを順々に切り替えながら育成と探索を進める設計が特徴です。成長に応じて合流し、編成によっては合体魔法が発動します。さらに、8×8の盤面上で駒を交互に進めるミニゲーム的イベント「悪魔の罠」が用意され、盤上のボス撃破で突破という、RPGの中に戦略ボード要素を混ぜ込んだ構成になっています。戦闘はランダムエンカウント制ですが、移動前の入力直後に遭遇が起きる独特の挙動があり、各ターンの先攻後攻は毎ターンごとにランダムに決まります。コマンドは「こうげき」「まほう」「どうぐ」「まもり」「とくぎ」の5系統で、敵のVP(HPに相当)が減ると表情やポーズが変化し、瀕死で攻撃力が下がる視覚的な手応えも盛り込まれました。

装備や補給は「道具屋」「薬屋」などの施設で行い、宿泊施設では宿泊者の署名によって料金が変動する演出もあります。「目覚めの部屋」ではセーブや蘇生、毒治療が無料で行えます。移動手段には2人乗りの「ボート」と4人乗りの「プカシップ」が存在し、双方ともアイテム扱いで水域に接して使うと航行できる仕組みです。戦術面の小ネタとしては、防御(まもる)で貝殻に閉じこもるキャラクターの被ダメージが極端に減ることや、同一敵に対して同じ味方が連続で狙われにくい挙動を利用した被害軽減テクニックが知られています。また、攻略本等に書かれた攻撃魔法の属性相性(陸・空・海)については、実機では適用されておらず、単体攻撃魔法が実用性に乏しいという検証結果が伝わっています。

登場人物は、打撃に秀でる主人公リッキー、セーブが特技の回復役クピクピ、攻守バランスに優れワープ特技を得るポヨン、攻撃系魔法を担うバブと、役割が明快です。物語を動かす存在として、地図を握る魔女四姉妹や、愛の剣を鍛えるラバン、終盤に真の姿を現すファットバジャーなど、印象的なキャラクターが多数登場します。評価面では『ファミコン通信』のクロスレビューで30/40(シルバー殿堂)、『ファミリーコンピュータMagazine』のゲーム通信簿では24.66/30という好成績を残し、レベル上げの厳しさを指摘されつつも総じて完成度の高さが認められました。

大貝獣物語

1994年12月22日にスーパーファミコン向けとして発売された続編は、発売元がハドソンに変わり、開発は前作に続いてバースデイが担当しました。世界観は同じシェルドラドながら、物語そのものは前作と直接の連続性を持たず、火の貝の勇者が再召喚され、復活の兆しを見せるファットバジャーの脅威に迫る内容です。大きな特徴は「すけっと」システムで、A・B・Cの区分に応じた仲間や協力者が特技や探索能力で冒険を後押しします。たとえば戦闘中の掛け合いによって支援効果を得る「バトルトークシステム」や、自分の町を区画設置で作っていく「我が町システム」、自然治癒しない「病気」など、当時のRPGとして新機軸の遊びが多く、ストーリーは残酷表現を含む重い展開が話題になりました。

物語は、海から飛び出した謎の存在をきっかけに大津波が発生し、貝獣島には封印のオーラの玉が落下する導入から始まります。貝獣の仙人は再び地球から火の貝の勇者を呼び寄せ、勇者は復活の兆候を追って旅立ちます。拠点や町は数多く、序盤のパーティ編成拠点となるサンドサイド、勇者の館の移転先になるドラドシティー、四オババが各地に住む地域など、地勢が物語進行に直結します。ダンジョンも遺跡の神殿、滝の洞窟、ドグラー砦、各属性ドラゴンの棲む塔や洞窟、そして生体施設「バイオベース」など幅広く、特にバイオベースでは繭と化した人々の描写や改造施設の存在が強いインパクトを残します。

仲間や関係者は非常に多彩です。Aすけっととしては大地の貝のバブ、臆病だが回復と風魔法に長けるクピクピ、体感魔法と高い攻撃力を持つポヨンなどの貝獣勢に加え、石の身体で防御に秀でるザルドン、王女キララ、攻撃特化のガロウ、鳥族のバード、回復に強いシスターのリンダ、魔力が突出するマギー、天候魔法のトキア、二刀流のアサシン・キラー、召喚魔法のポットといった顔ぶれが参加します。Bすけっとにはロープ名人のクイック、ダンジョン偵察のドロン、岩を動かすピッギー、小穴に入るミャン、掘り抜きで直前の町に戻すプー、釣り人ゲンジ、地中アイテムを掘るロボ犬ポチなど、探索や収集の幅を広げる協力者が揃います。Cすけっとでは調合や発明、鍛治、野営を担う人物が旅を支えます。対する敵勢は、奴隷商人ドグラー、その富豪配下ゼニム、暗躍するギャブ・ファー軍と娘のグジュー、そして最終的に相対するギャブ・ファー本人など、陰謀と改造、侵略を軸にした構図が続きます。

発売後にはニンテンドウパワーの書き換えや、携帯向け『大貝獣物語MOBILE』(2006年iアプリ、2008年EZアプリ)としての配信も行われ、ビジュアルシーンの追加や一部入手不可アイテムの救済、街間移動方式の変更など、移植版ならではの調整が加えられました。評価は『ファミ通』クロスレビューで25/40、『ファミリーコンピュータMagazine』のゲーム通信簿で21.7/30という結果で、重さのあるドラマ性とシステムの意欲が並び立つ一本として知られています。

大貝獣物語II

シリーズ第3作にあたる『大貝獣物語II』は1996年8月2日にスーパーファミコンで発売され、開発はバースデイ、音楽は前2作に続き六土開正が担当しました。前作の直接的な続編ですが、冒険の主舞台は変わり、時計システム「PLGS(パーソナルライブシステム)」を導入した点が大きなトピックです。時間経過や誕生日設定に応じた事前仕掛けイベントが可能になり、「我が町システム」や「すけっと」、敵がピンチになるとグラフィックが変わる演出、スタンプラリーや召喚獣探しといった“探す”要素も拡充されました。

ストーリーは、ギャブ・ファーの野望を砕いた後の平和が続くシェルドラドに、霧の外の世界から暗黒魔導師ダーク復活の報がもたらされることから動き出します。貝獣仙人は再び火の貝の勇者を召喚しようとしますが、なぜか勇者とその飼い犬が別々の場所に呼ばれてしまい、勇者の救出と新たな脅威への対抗が同時に進む流れになります。ダークはギャブ・ファーの卵を六魔将へ変貌させ、メガロキングやマッシュキング、ファントムクイーン、未成熟のギャブロ、カイザーブルー、そしてビューティーらを差し向けます。彼らを束ねる司令塔ドクター・ドーンは、洗脳や改造を辞さない手口で追い詰めてきますが、やり方ゆえに内部から反感を買い、やがて自らも改造されて再起するという苛烈な展開が続きます。

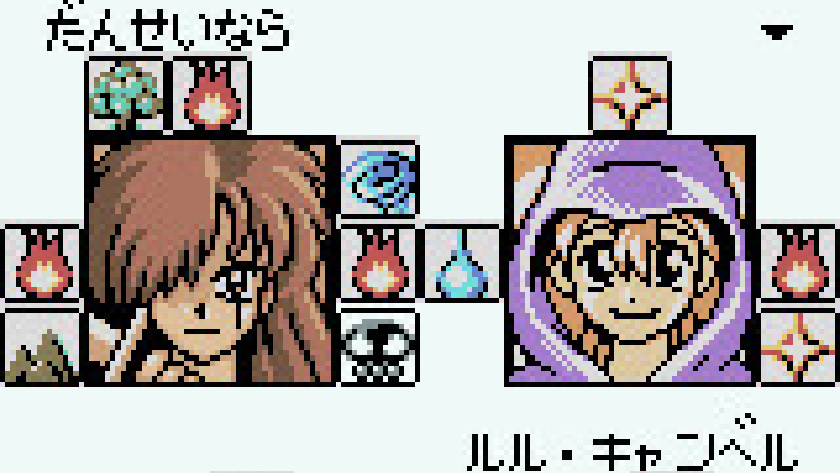

仲間側では、前作から続投のバブ・クピクピ・ポヨンに加え、王女ルミエラ、獣人のバルテス(正体に関わる秘密を抱える存在)、盗賊のシャムル、そして物語中盤で真実が明かされる「謎のロボット」など、多層的なキャラクターが物語と戦術の厚みを生みます。ギャブロは敵方ながら心情の変化を経て合流する局面を持ち、シリーズらしい善悪の揺らぎが描かれます。探索を助ける「すけっと」は、海中アイテム探索のマンボウ、岩や茸を切り開くアンドレ、敵出現を抑えるジャラマー、橋がわりになるウッキー、地中アイテム発掘のポチ、空を飛ぶドラゴバードなど、地域や状況に応じて活用の場が用意されています。

舞台はグランガラム城や各地の町村から、ランドガイアン、マッシュアングラー、バーンの山、フロストン洞窟、クリスタルキャッスル、クトミナ宮殿、浮遊大陸、断崖宮殿、ダークゾーンといったダンジョンに広がり、時間ギミックや仕掛けを織り交ぜた進行が続きます。評価は『ファミ通』クロスレビューで27/40、『ファミリーコンピュータMagazine』のゲーム通信簿で22.9/30というスコアで、グラフィック向上やレスポンス改善、戦闘難度の高さといったポイントが語られています。

外伝作品

大貝獣物語 ザ・ミラクル オブ ザ・ゾーン

1997年頃から発売されていたトレーディングカードゲーム「大貝獣物語 THE MIRACLE OF THE ZONE」を下敷きにしたゲームボーイ用ソフトです。1998年3月5日に発売された本作では、プレイヤーは召喚師と召喚獣で編成したデッキを使い、対戦を重ねていきます。

ゲームの進行は、召喚師を中心に最大3体の召喚獣を並べ、補助に当たるカード効果を絡めて優位を作るという構造で、カードを引く、出す、効果を解決するというサイクルでテンポよく進みます。勝敗は最終的な合計値だけでなく、特定の組み合わせをそろえる“コンボ”や、終盤に切り札として働く“スペシャル”的な要素が影響し、逆転の余地があるため緊張感が続きます。

ゲームボーイの白黒画面でカード情報を読み取る都合上、視認性や繰り返し対戦中心のシナリオ運びは好みが分かれるところですが、現実のカードと同じ流儀で携帯機の中で対戦を重ねられる点が本作の肝です。新品には当時の実物カードが同梱された版もあり、カードとゲームの連動性が意識された作りになっています。

大貝獣物語 ザ・ミラクル オブ ザ・ゾーンII

1999年3月19日に発売された、続編は物語面で前作と直接のつながりを持たず、同じ題材を新たな枠組みで楽しむ位置づけです。ゲームとしては、デッキを成長させつつCPU戦を重ねる基本線を踏襲しながら、コンボ成立や終盤の切り返しを狙う駆け引きがさらに印象的になっています。

対戦では、強力な効果で局面をひっくり返す手段が存在し、試合展開が大きく動くことがあります。一方で、除去や妨害が多くコンボが阻まれやすい試合展開になりがちなうえ、CPUの引きで一気に高得点の決め手を通される場面もあり、1試合あたりの時間が長くなることがあります。

カードが集まってデッキが整うほどに、相手の妨害をいなしながら高倍率で得点を伸ばす終盤戦の色合いが強まり、勝ち筋をどう通すかの見極めが問われます。前作同様、ゲームボーイ上でカードバトルの独特な手触りを再現することに主眼が置かれています。

Vマスタークロス

2002年7月26日にゲームボーイアドバンス向けに登場した本作は、貝獣物語から広がった複数作品の要素を取り込み、シリーズ由来のキャラクターが多数参加するカードバトルRPG的な構成です。クピクピ、バブ、ポヨンをはじめ、貝獣仙人やポット、キララなどシリーズゆかりの面々が顔をそろえ、携帯機の表現力向上とともに世界観の広がりが感じられます。

物語背景には「クロス大陸」を巡る設定があり、かつて封印されたクロス皇帝の時代から、カードゲーム「Vマスター」が大陸に根づくまでが語られ、やがて真の王者を決める「ワールドカップ」が開催される導入で物語が動き出します。

ゲームとしては、対戦を重ねてカードを活用する基礎は保ちながら、シリーズキャラクターの登場や物語的な動機づけが強まり、カードの出し方・組み合わせを考える局地戦と、ストーリーを追う遊び心地がバランスよく同居しています。GBA世代らしく画面情報の見やすさが向上し、効果解決の流れも把握しやすくなったことで、カードバトルの緊張感と収集・強化の楽しさが結びついています。

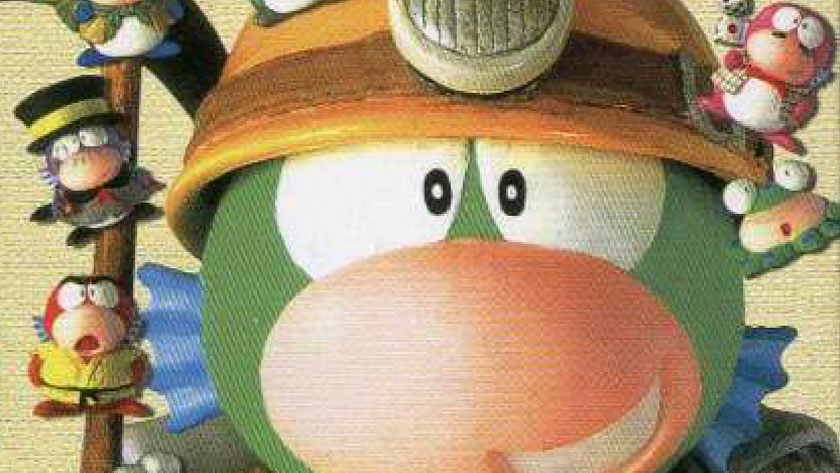

ポヨンのダンジョンルーム

1999年2月26日にゲームボーイ用ソフトとして発売された「貝獣物語」シリーズの外伝作品です。舞台は異世界シェルドラドの貝獣島、主人公は元勇者の貝獣ポヨンです。怠け癖がついたポヨンが昇給決定戦で敗れ、水の勇者の座を奪われたことから物語が動きます。貝獣仙人に課された条件は「7人のドラゴンに会い、証となるスタンプを集める」こと。島々の遺跡を巡る旅は、土で満たされた内部をつるはしで1マスずつ掘り進む探索が中心で、床に書かれたヒントを手がかりに仕掛けを解く場面もあります。

敵との戦闘に勝っても経験値は得られず、モンスターが落とす「石」を使って攻撃や防御などの能力を直接伸ばすのが成長の核です。成長が進むと一撃で敵を倒せるほどの火力や、わずかな被弾で済む堅さに到達でき、やり込みの幅が大きい作りです。遺跡では扉や障害を突破するために召喚獣の力を借りることがあり、たとえば炎の力で木製の扉を焼き払うといった使い道があります。各島の最奥にはドラゴンが待ち受け、力を示してスタンプを受け取りますが、なかには茶会で印をくれるユニークな相手もいます。

クライマックスでは銀河のドラゴン・ブランカに勝利し、7つの印を持ち帰ってライバルのプリリンと再戦。復活で強化したプリリンにも対応できるほど成長したポヨンが勝利し、勇者の座を取り戻す結末です。セーブは村で行う方式で、ダンジョン内では「おやすみ」機能による中断のみ対応という設計のため、持ち帰りセーブの判断が攻略の鍵になります。ゲーム全体は、掘る・集める・強化するの循環が中毒性を生み、ドラゴンや住人たちの個性的な会話や選択による小さな分岐が探索の張り合いになっています。

ポヨンのダンジョンルーム2

「ポヨンのダンジョンルーム」の続編として2000年6月2日に発売されたゲームボーイ用ソフトです。前作の後日談で、基本の「掘って進む」「石で成長」サイクルは継承しながら操作や管理まわりが大幅に洗練されています。Aで掘る/調べる、Bでメニュー、スタート+方向でその場回転といった操作系に改良が入り、石は専用枠になって一般アイテム欄を圧迫しません。

入手石の自動使用設定(ねがいのいし系は手動)や、アイテムを倉庫へ即送れる仕組みで周回効率が向上しています。収集・やり込みのリストも拡張され、ルーム、スタンプ、召喚獣、アイテムに加えてモンスター図鑑と「敵から覚える技」が追加。期間限定要素が複数あるため、完遂には計画性が求められます。ゲーム進行では途中に選択肢によるバッドエンドが存在しますが、通常プレイの流れでは遭遇しにくい配置です。最大値は各ステータス999、TP9999、スター99999と明示され、上限を目指す育成も可能です。

核となる拡張は9種類の「職業変更」システムで、各職に固有スキルと自由枠スキル(マップ/バトル各4枠)があり、必要ステータスを満たして変身すると新スキルを覚えます。探索に役立つ「かべのぼり」「つちもぐり」や、敵の技をコピーして召喚獣に装着する仕組み、装備合体で+9まで強化する鍛冶など、役割ごとの強みが明確です。全職を極めると最上位職に到達でき、能力とスキルが最高クラスになります。終盤はスタンプの集まり具合に応じて連戦数が変化し、準備不足だと長丁場で苦戦しますが、育成が進むと安定して突破できる構成です。エンディング到達後もリスト埋めやスペシャルスタンプ入手とキーワード完成といったやり込みが続き、通信要素は対戦や宝探しなどをミニゲーム形式で楽しむ設計です。

関連作品

じゅうべえくえすと

ナムコ(現・バンダイナムコエンターテインメント)から1991年に発売されたRPGで、開発は『貝獣物語』と同じバースデイです。戦闘や見た目の変化など、シリーズと共通する感触を取り入れた設計で、移動はオーソドックスなコマンド式、セーブは移動中いつでも可能と扱いやすい仕様です。

戦闘は素早さによって敵味方が入り乱れて行動し、主人公じゅうべえは複数の剣法を使い分けます。攻撃・補助・防御・回復が揃った「超力」は属性や固定ダメージ制が明確で、状況対応の幅があります。助っ人を呼び出して罠解除や潜入、海上探索、翻訳、移動支援などを依頼でき、探索の密度を高める構造です。

物語は各地の城や遺跡を巡りながら、機械や妖魔の首領たちと対決し、最終的に時空犯罪者ドクターマインの野望に挑む流れで、ボスによっては特定アイテムで防御手段を封じるなど、ギミック対応を求められる戦いも盛り込まれています。『貝獣物語』譲りの「状態や表情が変わる敵表示」「ターゲット指定の工夫」といった演出・操作の要素も見られ、同系統の遊び心地を別世界観で味わえる一本です。

まとめ

「貝獣物語」シリーズは、シェルドラドという共通世界を軸に、キャラクターの切り替えや合体魔法、ボード風イベント、会話で戦闘が変化する仕組み、自分の町づくり、時間連動の仕掛けなど、作品ごとに新しい遊びを積み重ねてきました。第1作はキャラクターチェンジと“罠”のミニゲーム、独特の戦闘順や同梱物の仕掛けで個性を放ち、続く『大貝獣物語』はすけっとや重いドラマで世界を深掘りしました。『II』では時間システムを取り込み、探索・収集・演出の密度をさらに高めています。評価の数値面でも、時代ごとの基準で安定した手応えを残しており、移植やモバイル展開を通じて体験の門戸も広がりました。貝を背負う小さな勇者たちと人間の物語は、システムの工夫と物語の濃さが結びついた、当時の家庭用RPGならではの魅力を今なお伝えてくれます。

貝獣物語シリーズのゲーム一覧