本記事では、彩アート京都(のちの彩京)が生み出した縦スクロールシューティング「ガンバード」シリーズを、作品の成り立ちやゲームシステム、キャラクター、移植の歩み、評価まで順を追って詳しく解説します。1994年のアーケード版から続編「ガンバード2」まで、当時のアーケード文化や移植事情も交え、初めて触れる方にも往年のファンにも読みごたえのある内容となっています。

シリーズの概要

「ガンバード」シリーズは、彩アート京都(後の彩京)が開発した縦スクロールシューティングで、1994年稼働の初代と1998年の続編『ガンバード2』から成ります。19世紀ヨーロッパ風の世界を舞台に、空飛ぶ冒険者たちが万能の力を秘めた「アトラーの魔鏡」を巡って戦う物語が展開されます。マーリンの末裔を自称する魔法少女マリオンや、ロシア製軍用ロボ・バルナス、科学者アッシュ、日本の宮大工・鉄など個性豊かなキャラクターがプレイヤー機として登場し、それぞれ異なる武装や必殺技を持ちます。彩京特有のテンポの良い敵配置と、チャージショットやボム、続編でのゲージ制スーパーショットと近接攻撃など、リスクとリターンの駆け引きが魅力です。コミカルな敵役やパロディを交えた演出も特徴で、アーケードのみならずPS、SS、DC、PS2、Switch、PS4、Xbox One、PCなど幅広く移植され、現代でも遊べる環境が整っています。

シリーズの魅力

個性豊かなキャラクターと練り込まれた背景設定

「ガンバード」シリーズ最大の魅力のひとつは、登場キャラクターの造形と背景の厚みです。単に性能や見た目が違うだけではなく、なぜ冒険に参加しているのか、どんな過去や目的を持っているのかがしっかりと設定されています。マリオンのように自称「マーリンの末裔」でありながら、修行と称して本当は魔鏡探しをしているというコミカルかつちょっぴりずる賢い動機から、鉄のように若い頃に恋人を失い、60歳になっても孤高の宮大工として己の技と夢を追うという哀愁漂う人物像まで、多様なキャラクターが並びます。ヤンニャンの年齢も正体も不明なミステリアスさや、アッシュの科学者でありながら少女好きというギャップ、バルナスの軍用ロボでありながら芽生える自我といった要素が、それぞれ物語の端々で垣間見えるのです。これらのキャラクターは単なる自機の差別化ではなく、会話やデモシーンを通して世界観を補強し、プレイヤーが「どのキャラで旅を続けるか」という選択に感情移入できるようになっています。続編の「ガンバード2」では、マリオンが魔鏡の力の副作用で若返ってしまうなど、前作からの時間経過や因果を反映した設定が追加され、シリーズ全体がひとつの長い冒険譚として繋がる感覚を与えてくれます。

彩京流の緊張感とテンポ感を両立したゲームデザイン

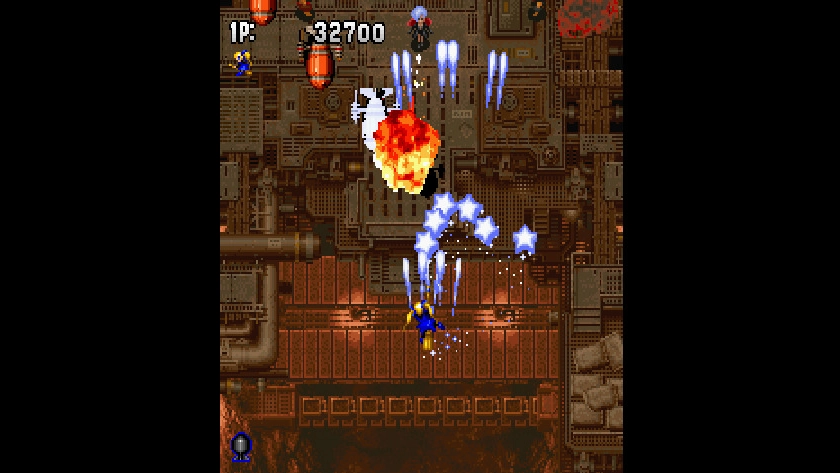

「ガンバード」は単なる弾幕シューターではなく、敵配置や弾の速度、攻撃パターンの切り替えなど、彩京独自の“緊張と緩和”のテンポが強く意識されています。敵弾は極端に遅くも速くもなく、初見でも直感的に避けられる一方、油断すればすぐに被弾するような絶妙な速度で迫ってきます。これにより、プレイヤーは常に「攻め続けるべきか、安全を取るべきか」という判断を迫られ、単調になりがちな縦スクロールの展開に奥行きが生まれます。初代ではチャージショットとボムをいかに計画的に使うかが生死を分け、続編ではゲージ制スーパーショットと近接攻撃の導入により、リスクを取ってでも敵の懐に飛び込み、瞬時に高火力を叩き込む快感が加わりました。こうした要素は、スコアアタックの面白さだけでなく、1クレジットクリアを目指す攻略プレイの醍醐味を支えています。彩京作品特有の「ステージ後半で一気に難度が上がる」曲線も健在で、プレイヤーは常に張り詰めた集中力を維持しつつ、流れるようなテンポに没頭できるのです。

コミカルとシリアスが同居する独自の世界観

シリーズ全体に通底するのは、冒険活劇のようなスケール感と、肩の力が抜けるようなコミカルな演出の絶妙な混ざり方です。背景やBGMは19世紀ヨーロッパ風の重厚な雰囲気を醸し出しながら、敵役やデモシーンでは大胆なギャグやパロディが差し込まれます。盗賊団「トランプ」や空賊団「クイーンパイレーツ」の三人組は、その象徴的な存在であり、戦闘中にも掛け合いが展開されることで、殺伐としたシューティングの中に笑いの瞬間が生まれます。パロディ元のキャラクター性や演技を意識した声優陣の芝居も、当時のアーケードゲームとしては贅沢な演出でした。こうした演出の積み重ねによって、プレイヤーはステージクリアそのもの以上に「次はどんな掛け合いが見られるのか」という期待感を持ちながら進められます。シリアスなボス戦と、ギャグを交えた幕間劇との落差は、シリーズの“味”として今も記憶に残る大きな要素です。

多彩な移植と現行機でも遊べる保存性の高さ

アーケード稼働から30年近く経った今でも「ガンバード」シリーズが現役で遊ばれている理由のひとつは、移植の機会に恵まれてきたことです。初代はPSやセガサターンへの移植から始まり、PS2のカップリング版「ガンバード1&2」、Nintendo SwitchやPS4、Xbox One、PC(Steam)への再移植と、ほぼ全ての主要プラットフォームで触れられる環境が整ってきました。移植のたびに一部演出の修正や追加要素、ボスデザインの変更などが加えられ、バージョンごとの違いを比較する楽しみもあります。特にSwitch版やPS4版では、アーケード版の雰囲気を忠実に再現しつつ、現代のディスプレイ解像度や操作環境に対応。さらにオプションでアーケード版と家庭用版のボスデザインを切り替える機能が用意されるなど、ファン目線の配慮が行き届いています。海外では『Mobile Light Force』として全く異なる形でローカライズされた経緯もあり、この“迷走”すらもシリーズの語り草として面白く語られるポイントになっています。こうした移植の積み重ねが、単なるレトロゲームを超えて「今も遊び続けられる現役タイトル」へと昇華させているのです。

音楽・演出・ビジュアルが一体となった没入感

「ガンバード」シリーズの魅力は、単に遊びやすいだけでなく、音と絵と演出が融合した没入感にあります。BGMは舞台設定に合わせてヨーロッパ風の壮大さやファンタジー調の軽快さを巧みに使い分け、戦況が盛り上がる場面ではテンポの速い曲調で緊張感を高めます。効果音も特徴的で、ショットの発射音やボムの炸裂音は耳に残りやすく、ゲーム中の手応えを音で補強しています。ビジュアル面では、中村博文氏や夏元雅人氏といった実力派アーティストによるキャラクターデザインが作品の方向性を形作り、背景の描き込みやステージの色彩設計が世界観を鮮やかに彩ります。さらに、アーケード版や家庭用移植におけるデモシーンや会話イベントは、キャラクターの感情や関係性を短時間で印象づける巧妙な作りになっており、単なるスコア稼ぎ以上の物語体験を与えます。こうした演出はプレイヤーを「ただの敵撃ちゲーム」から引き離し、空の彼方で繰り広げられる壮大な冒険の一員であるかのような感覚を持たせてくれるのです。

シリーズの一覧

ガンバード

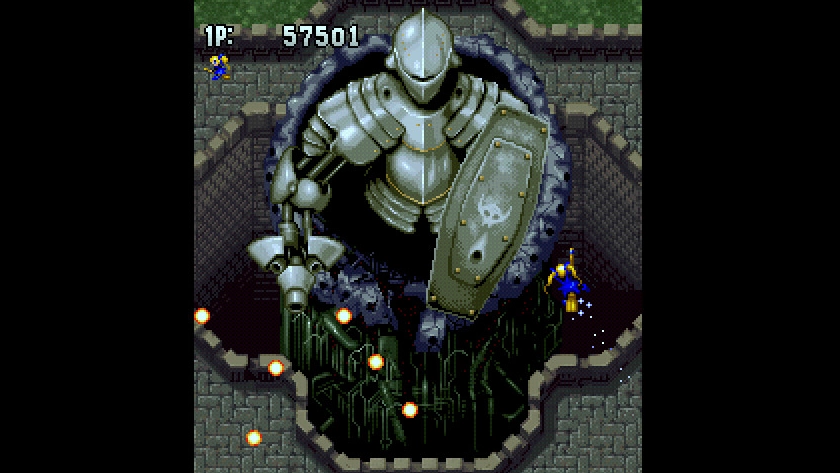

1994年9月26日、アーケードで稼働を開始した初代「ガンバード」は、19世紀ヨーロッパ風の世界を舞台に、空飛ぶ冒険者たちが伝説の「アトラーの魔鏡」の欠片を集める物語を描きます。操作は8方向レバーと2ボタンというオーソドックスな構成ながら、ショット押しっぱなしからの解放で放つチャージショットや、状況を切り抜けるボムの使いどころなど、遊ぶたびに「次はこうしよう」と試したくなる駆け引きが凝縮されています。キャラクターデザインは中村博文氏。ファンタジーとコミカルさが同居するビジュアルと、5人の“クセ強”な主人公たちが放つ台詞や見た目のインパクトは、当時のシューティングの中でも際立っていました。

開発体制にも触れておきましょう。プロデューサーには、ビデオシステム時代に『パイプドリーム』を手がけた丹羽潤一氏と、『ラビオレプス』の中村晋介氏。ディレクションは『闘神ブレイザーズ』で知られる頼近直純氏。サウンドはカプコン作品『キャプテンコマンドー』『天地を喰らうII 赤壁の戦い』などで腕を振るった泉谷雅樹氏が担当しました。抑揚の鮮やかなBGMは、ヨーロッパ調の舞台装置と相まって、ただ弾を避けるだけではない“冒険譚”の手触りを与えています。さらに、桜玉吉、寺田克也、司淳、夏元雅人、菅野博士ら豪華なゲストイラストレーターの参加も、作品世界の厚みを高めました。

ゲームデザイン面では、魔女と使い魔の組み合わせや、溜め攻撃で相棒がとんでもない目に遭う演出、プレイを通じて火力が増していく感覚など、セガの『コットン』系譜の影響がしばしば語られます。ただし「ガンバード」はそれらの要素を“彩京節”のテンポに最適化。小気味よい敵配置、メリハリの効いた弾幕、速すぎず遅すぎない自機速度の調整により、90年代前半のシューティングの中で“遊びやすさと爽快さ”のバランスを新しい水準に引き上げました。

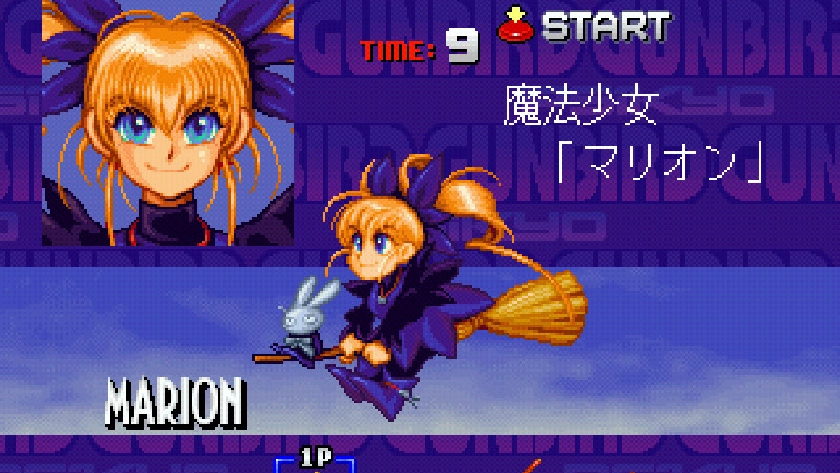

5人の主人公は、プレイフィールの差だけでなく物語の動機付けもはっきりしています。マーリンの末裔を自称する13歳の大魔法使いマリオンは、ホウキを操って空を駆け、相棒の魔法うさぎポムポムを盾にしたり振り回したりと、見た目はキュートでも戦い方は容赦ありません。中国出身で年齢不詳の女導士ヤンニャンは、雲に乗って飛び交い、如意棒の“地獄突き”で近距離をねじ伏せます。帝政ロシアの軍用ロボ・バルナスは、規律正しい挙動とロケットパンチの重量感が魅力。科学者で冒険家のアッシュは、ロケットパックで軽快に舞い、波動弾・超科学爆弾で道を切り開きます。60歳の宮大工・鉄は、手製の人力ヘリで天空へ。ドラゴンロケット乱射や江戸火消しじみたド派手なボムで、渋さと豪快さを同時に味わわせてくれます。ゲーム的にはショットの拡散具合、チャージショットの性質、ボムの範囲と持続が大きく異なり、同じステージでも選んだキャラで攻略ルートや安全地帯の感覚が変わるのが面白さの核です。

敵役も忘れがたい存在です。兵器メーカー「バクスター社」を隠れ蓑に活動する盗賊団「トランプ」の3人は、某“時代を超えた三悪”を彷彿とさせるノリと掛け合いでステージを盛り上げます。女首領ルージュ、メカニックのエース、巨体パイロットのクロードという編成で、ボス戦の途中でも漫才のようなやり取りが挟まり、緊張の中に笑いが生まれます。こうした「芝居」の厚みが、シンプルな構造の縦シューにドラマ性を付与していました。

アーケードで評判を呼んだ本作は、間もなく家庭用へ広がります。1995年12月にはPlayStation版とセガサターン版がアトラスから登場。サターン版では、ステージ順や一部ボスがランダムに入れ替わる独自要素、コミカルさを押し出したビジュアルデモなどが加わり、アーケード版の「硬派なテンポ」を崩さないまま、彩京流の“おふざけ”がよりはっきり味わえる内容でした。一方で、アーケード版に含まれていた刺激的な描写のいくつかは、移植にあたってマイルド化。家庭用市場を意識した調整が入っています。

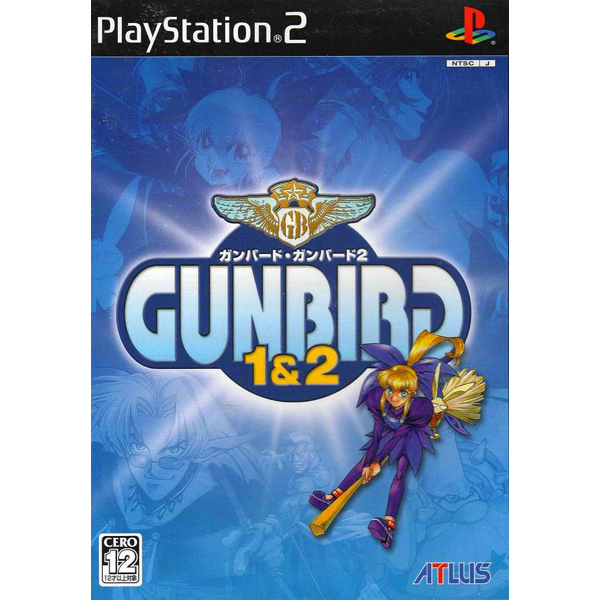

北米ではPlayStation版が『Mobile Light Force』という全く別のタイトルで発売されましたが、表紙ビジュアルの差し替えやオープニングデモのカットなど、原作テイストから大きく乖離したローカライズが話題に。後年、PC向けに同名で配信された移植も存在しましたが、配信停止を経るなど、海外における“迷子気味の歴史”は今なお語り草です。対照的に、日本国内では2004年のPS2『ガンバード1&2』、2017年のNintendo Switch版(ゼロディブ)、2019年にシティコネクションが発売したSwitch向けパッケージ『彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2』への収録、2020年のWindows(Steam)配信、2022年のPS4/Xbox One向け単品ダウンロード配信と、プラットフォームを横断して遊べる機会が着実に増えました。アーカイブ性の高い再発売のたびに、彩京シューの基点として手に取りやすい作品であり続けたわけです。

キャラクター人気の面では、マリオンが看板的存在へと成長しました。のちの彩京作品『対戦ホットギミック』にはマリオン似の隠しキャラが登場するなど、社内ネタとしても愛着あるIPであったことがうかがえます。コミカライズは夏元雅人氏による単行本が新声社「ゲーメストコミックス」から発売され、ゲーム外でも“にぎやかで人懐っこい世界”が広がりました。

評価面では、ゲーム誌「ゲーメスト」の第8回大賞でベストシューティング部門4位に選出。『ファミ通』のクロスレビューもPS/SSともに29/40点と安定した高評価を獲得し、海外誌GameFanのSS版レビューでも7割超のスコアが付いています。Switch Player誌では3.5/5と、現行機で触れても“古びない面白さ”が認められました。プレイフィールの総合点が高いことに加え、80年代型の操作系に90年代的テンポを与えた、いわば世代間の橋渡しとしての意義が再評価されているのは興味深いところです。

また、制作スタッフのクレジットは今見ても豪華です。プログラムには杉田敏典氏、佐藤成希氏らが名を連ね、デザイン班には小川兵衛氏、山崎渉氏らが参加。テストプレイに多くの名前が刻まれているのも、アーケード現場での微調整の積み重ねが重要だった時代性を感じさせます。主題歌として「ガンバード〜大空の冒険者〜」(歌:片桐真衣)や「マリオンのテーマ」(歌:田中千晴)が家庭用で追加され、プレイの合間に世界観へ没入させる工夫も抜かりありませんでした。

総じて初代「ガンバード」は、コミカルと硬派を絶妙に配合し、短い1クレジットの中に“出会い、掛け合い、決着”の物語を成立させた、密度の高いアーケード体験です。弾幕が過激化する以前の、読み合いと位置取りの妙味が好きな人には今なお薦めやすい一作だと断言できます。

ゲームソフト

セガサターン版

プレイステーション版

プレイステーション2版

ガンバード2

1998年のアーケードに登場した続編「ガンバード2」は、前作の世界観と操作感を継承しつつ、彩京作品の進化を反映した“手応えの再設計”が施されています。見た目はより鮮やかでポップに。キャラクターデザインは夏元雅人氏にバトンタッチされ、画面の情報量が増えたにもかかわらず視認性を損なわない配色・アウトラインが秀逸です。ステージは全7面に“もうひとつ”の要素を加えた構成で、周回プレイや難易度選択で長く遊べる設計が洗練されました。

メカニクスの肝は、チャージショットの“ゲージ制”導入です。『ストライカーズ1945II』(1997年)の仕組みを踏まえ、溜め時間に応じて威力と効果が変化するスーパーショットを管理する感覚が楽しい。加えて、3つ目のボタンによる高威力の近接攻撃が新設され、敵弾の間をすり抜けつつ密着で叩き込む“リスクとリターンの天秤”が成立します。これにより、前作以上に「どこでゲージを切るか」「接近で捌くか距離を取るか」の意思決定がスコアと生存に直結。アグレッシブに攻めるほど画面が派手に回り、プレイヤーの腕がそのまま見栄えに転化していくのが爽快です。

物語面でユニークなのは、前作の冒険が“正史”として機能している点です。アッシュが魔鏡の力で願いを叶えた結果、マリオンは「一年に一歳若返る体質」になってしまい、見た目は9歳に。通学しながら、体質を元に戻すため再び戦いに赴くという、コミカルでちょっぴり切ない設定が添えられました。マリオンの相棒ポムポムも、今回は接近攻撃で容赦なく叩きつけられるなど、ギャグの振り幅はさらに広がっています。

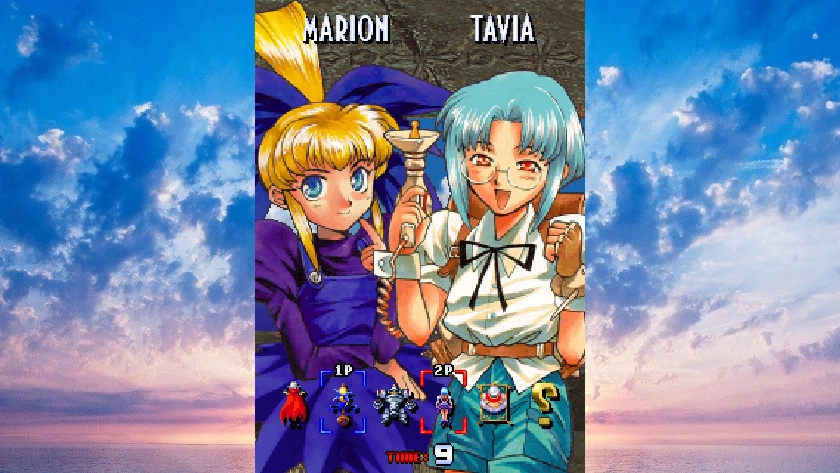

新顔も個性派揃いです。アッシュの姪で虚弱体質の優等生タビアは、叔父の発明を武器に空を飛び、病気の母を救うため戦います。300歳の吸血鬼アルカードは、陽光などの弱点を克服しつつ最後の壁を破るため究極の宝を求めるという、ダークヒーロー的な動機が光ります。アラビアの収集家ヘイコブは、空飛ぶ絨毯で珍品コレクションを自慢するお調子者。ロシア製軍用ロボ・バルピロは、前作バルナスの発展型として実戦テストに臨みます。さらに、隠し枠として“風雲はだか侍”アインが参戦。ドリームキャスト版ではカプコンの『ヴァンパイア』からモリガンがゲスト出演し、クロスオーバー好きの心をがっちり掴みました。

敵サイドは“空賊団クイーンパイレーツ”が前作の三人組的ポジションを継承。気ままで強引な女首領シャーク、色仕掛けに弱い自称天才発明家ギミック、血の気が多いが涙もろい怪力のブレードという布陣で、こちらも某“三悪”オマージュをよりあからさまに楽しむ方向へ振り切っています。ボス戦の合間に差し挟まれるやり取りや、最終局面への昂ぶり方は、演出のテンポと相まって前作以上に“舞台劇的”です。

移植の歴史は多彩で、2000年3月9日のドリームキャスト版(発売:カプコン)を皮切りに、2004年のPS2『ガンバード1&2』、2018年のSwitchダウンロード版(ゼロディブ)、2019年のSwitchパッケージ『彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.2』(シティコネクション)、2020年のSteam、2022年のPS4パッケージ収録および同年8月4日のPS4単体DL・Xbox One単体DLと、現行機までしっかり接続されています。加えて家庭用移植では最終ボスのデザインがアーケード版と異なるバージョンが採られ、Switch版ではオプションでアーケード仕様と家庭用仕様を切り替えられる配慮まで用意されました。開発側の「当時の体験を尊重しつつ、後年の慣れにも応える」姿勢がうかがえます。

ゲームプレイに目を戻すと、本作は「彩京式の読み合い」と「火力演出」のシンクロが極めて快感です。ゲージを抱え落ちしたくない心理が攻めを後押しし、密着の近接で湧き上がるリスク管理の緊張感がスコア稼ぎのスパイスになります。敵配置は前作よりも“波状攻撃”の切り替えがはっきりしており、パターン構築の見返りが大きい一方、初見でもボムとゲージで窮地を凌ぎやすく、学習の階段が丁寧に刻まれています。彩京作品に共通する“素早く落ちてくる弾”“射角と滞空の微差で避ける感覚”が、本作では視覚効果とサウンドのキレでさらに心地よく感じられるはずです。

ビジュアル、操作、音の三位一体にキャラクター芝居を厚く盛るという路線は、まさに彩京黄金期の手触り。前作で確立した「冒険劇としての縦シュー」を、遊びの厚みと見映えで一段押し上げたのが「ガンバード2」だと言えます。シリーズ初心者なら、まずはこちらで現在の家庭用環境に合った遊びやすさを体感し、遡って初代のタイトなリズムに浸る、という順番もおすすめです。

ゲームソフト

ドリームキャスト版

プレイステーション2版

まとめ

「ガンバード」シリーズは、縦スクロールシューティングの骨格に、キャラクター性と芝居心、そして“格のあるテンポ”を乗せることで、短時間の1プレイを小さな冒険譚に仕立て上げた作品群です。初代はオーソドックスな2ボタン操作の枠内で、キャラ差とチャージショットの駆け引きを磨き上げ、コミカルな敵役や豊かな演出で記憶に残る一幕を織り込みました。続編はゲージ制と近接攻撃の導入で攻める面白さを強化し、見た目もポップに刷新。両作とも移植や復刻に恵まれ、今なお多くの現行機で触れられる点は、遊びの手触りが時代に耐える証明でもあります。

個々のステージを「どのキャラで、どのタイミングでゲージを吐き、どこでボムを温存するか」といった設計で解いていく快感は、現代の弾幕系とは異なる味わいです。パターンの暗記だけでなく、その場の判断で窮地を切り抜ける余地が広く、上達の実感が短いスパンで返ってきます。さらに、マリオンをはじめとする登場人物の背景や掛け合いが、単なるスコアアタック以上の“語り”を添えてくれるのもシリーズの特長です。

もしこれから触れるなら、最新ハードで遊びやすい収録・移植版を選び、まずは難易度を落として通しで世界を一周。その後、キャラを替えてボスの入りや弾速の違いを確かめ、ゲージ運用を意識した攻めの練習へ進むと、シリーズが用意した“危険と快感の最短距離”が見えてきます。彩京シューの魅力は、怖さと楽しさが同時に押し寄せるその瞬間にあります。魔鏡の欠片を集める冒険へ、いざ出発です。

ガンバードシリーズの一覧