本記事では、SNKが手掛けたベルトスクロールアクション『戦国伝承』シリーズ三作について詳しく解説します。初代から『戦国伝承2』、そして『戦国伝承2001』までの物語やシステムの変化、個性的なキャラクターや敵の魅力、豊富な移植・収録の歴史を整理し、シリーズ全体の特徴と進化を徹底的にまとめています。

シリーズの概要

『戦国伝承』シリーズは、SNKが手掛けたベルトスクロールアクションで、1991年の初代から2001年の『戦国伝承2001』まで三作が展開されました。戦国武将の末裔や忍者といったキャラクターが、異界から蘇る亡霊や妖怪、闇の君主と戦う和風ファンタジー色の強い世界観を特徴とします。初代は変身システムを軸に、サムライやニンジャ、忍犬に姿を変えて戦う独自性を打ち出しました。続編『戦国伝承2』では剣の初期装備や天狗の追加、複数の時代を跨ぐステージ構成などで演出が拡大し、よりドラマティックな展開を描きました。そして三作目『戦国伝承2001』は変身を廃し、忍者を主人公としたコンボ主体のアクションへ刷新、前半のボスを後半で使用可能にするなど新しい試みを導入しました。アーケードや家庭用、移植や配信を経て世代を超えて遊ばれ続け、SNKの歴史を語る上でも重要なシリーズとなっています。

シリーズの魅力

和の世界観と異界の融合

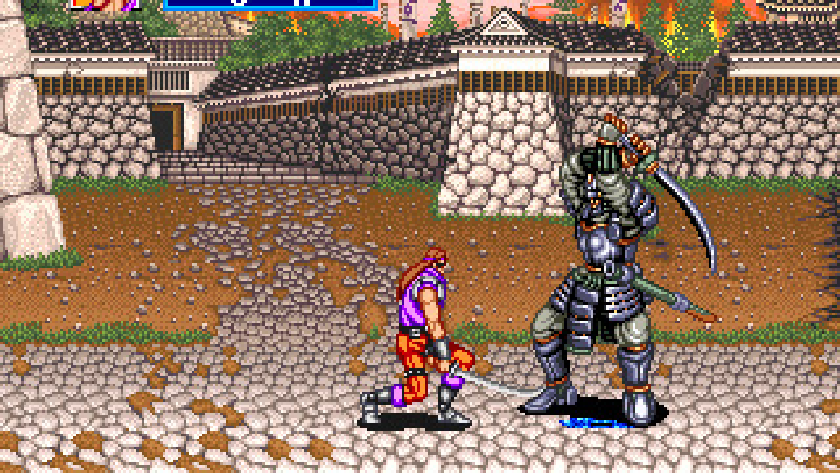

『戦国伝承』シリーズの第一の魅力は、戦国時代を土台にしながら、異界や亡霊、妖怪といった和の幻想要素を大胆に取り入れた世界観にあります。初代では日本の武将や忍者、僧兵などが敵キャラクターとして次々登場し、背景には城や寺社、古代の石像などが描かれており、プレイヤーはあたかも和の怪奇譚の中に迷い込んだような感覚を味わえます。戦国時代と異世界を行き来する演出や、古来からの闇の君主や阿修羅神の復活といったモチーフは、伝統的な日本的イメージとファンタジー的な異界が交わる独自の世界を形づくっています。二作目では戦国の舞台に加え、大戦時代や現代都市といった複数の時代を跨いで戦う仕組みが追加され、時空を超える冒険要素がシリーズに奥行きを与えました。そして三作目『戦国伝承2001』ではさらに舞台が世界各地へと広がり、中国やブラジル、アメリカなどを巡りながら戦う国際色豊かな構成になり、和の幻想と多国的な背景が混じり合う壮大な舞台装置へと発展しています。シリーズ全体を通じて、現実の歴史や地理を土台にしつつ異界的な表現を巧みに重ねることで、他にない独特な世界観を作り出しているのです。

独自のアクションシステムと変身のギミック

このシリーズを特徴づける二つ目の要素は、ただ殴り合うだけではない多彩なアクション性です。初代で導入された変身システムは特に革新的で、プレイヤーは条件を満たすことでサムライ、ニンジャ、忍犬といった異なる能力を持つキャラクターに変身し、それぞれの技を駆使して戦うことができました。これにより、ステージや敵の種類に応じて戦術を切り替える柔軟さが生まれ、単調になりがちなベルトスクロールアクションに独自の深みを与えています。二作目ではその変身が最初から揃っており、戦闘中に任意で切り替えられる仕様となったため、プレイヤーの戦術性がさらに増しました。天狗という新たな変身キャラクターの加入も加わり、重厚感のある打撃と遅さという個性が追加されています。三作目では変身自体が撤廃され、代わりに前半のボスを後半で使えるシステムや、忍術の多彩な技、投擲アイテムの管理が導入され、コンボを組み立てるプレイスタイルに刷新されました。こうしたシステムの変遷は、シリーズごとに新しい挑戦を重ねつつ、それぞれの作品で新鮮さを保ち続ける工夫の証です。

個性的なキャラクターと重厚な敵の存在感

シリーズの魅力を語るうえで欠かせないのが、プレイヤーキャラクターや敵キャラクターの存在感です。初代では名無しだった主人公たちが、スーパーファミコン版でダン・アクセルやビル・レイモンドと名付けられ、設定が与えられたことで一層のキャラクター性を獲得しました。二作目ではクロード・ヤマモトとジャック・ストーンが主人公となり、それぞれ異なるバックグラウンドを背負った人物像が描かれています。三作目に至っては影連や紅、金の隼、金剛といった多彩な忍者が登場し、物語的にも人間関係的にも厚みのある構成が展開されました。さらに隠しキャラクターの白鬼や阿国は、禁断の術や芸能を巡る逸話を持ち、敵から仲間へと立場が変わるドラマを演出します。敵キャラクターもシリーズを通じて個性豊かで、忍者や力士、河童などの妖怪的存在から、巴や霞三姉妹といった印象的なボス、最終的に阿修羅神や邪神といった巨大で神話的な存在に至るまで、ただの障害物ではなく物語を盛り上げる存在として配置されています。その結果、プレイヤーは単に進行するのではなく、対峙する敵の背景や設定を意識しながら戦う感覚を得られるのです。

移植と収録による幅広いプレイ体験の機会

『戦国伝承』シリーズは、アーケードから家庭用への移植や、後年の配信やコレクション収録を通じて、世代を超えて触れられる環境が整えられている点も魅力のひとつです。初代はネオジオ版を皮切りに、スーパーファミコン、メガCD、ネオジオCDへ展開され、2011年にはWiiのバーチャルコンソール、2017年にはPlayStation 4やXbox One、SwitchでのアケアカNEOGEO配信、2022年にはスマートフォン向けのiOS/Android配信と、幅広い媒体に広がっています。さらに2025年にはSwitch用パッケージ『アケアカNEOGEO セレクション Vol.3』にも収録され、入手の機会が持続しています。二作目や三作目も、アーケード基板から始まり、家庭用やバーチャルコンソール、アケアカNEOGEOの枠組みで配信され、長らく遊ばれ続けてきました。特に三作目は旧SNKの最後のソフトという歴史的背景を持ち、その後も現行機への移植によって復活の機会を得ています。このように多様な形でプレイ可能な環境が整備されていることは、ファンが世代を超えて触れられる点で大きな魅力です。

進化し続けるシステムとシリーズの歴史的意義

最後に挙げる魅力は、シリーズ全体の進化の過程と、その歴史的な意義にあります。初代は1991年当時のベルトスクロールアクションの流れを受けつつ、和風と異界、変身システムという要素で強い個性を示しました。二作目はその路線を受け継ぎながらも、複数の時代を跨ぐストーリーや馬上戦など新要素を加え、戦闘の幅を広げました。そして三作目は大胆に方向性を変え、変身を廃止しコンボ重視のアクションに刷新することで、同ジャンルの他作品との差別化を試みました。レビューや評価の面では賛否が分かれつつも、各作品ごとに新しい挑戦を織り込む姿勢は一貫しており、時代ごとの技術やプレイヤーの嗜好に合わせた変化を示しています。また、三作目は旧SNKの最後の作品という特別な位置づけを持ち、同社の歴史を語る上で外せないタイトルとなっています。こうした進化と歴史的意義が重なり、『戦国伝承』シリーズは単なるアクションゲームにとどまらず、ゲーム史に刻まれる存在感を放っています。

シリーズの一覧

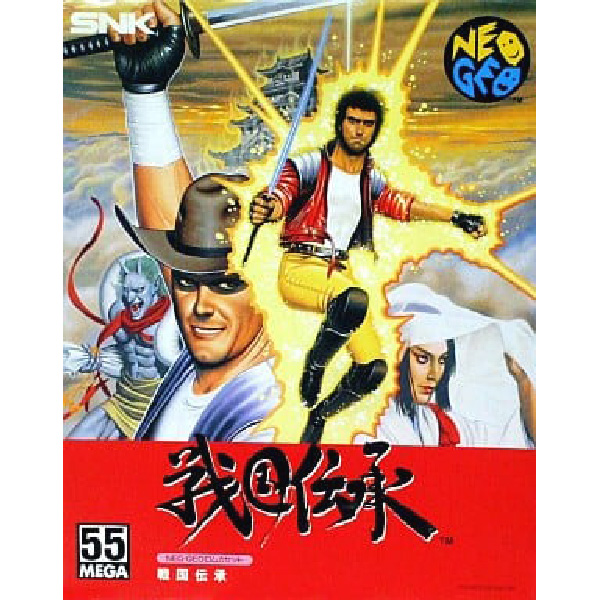

戦国伝承

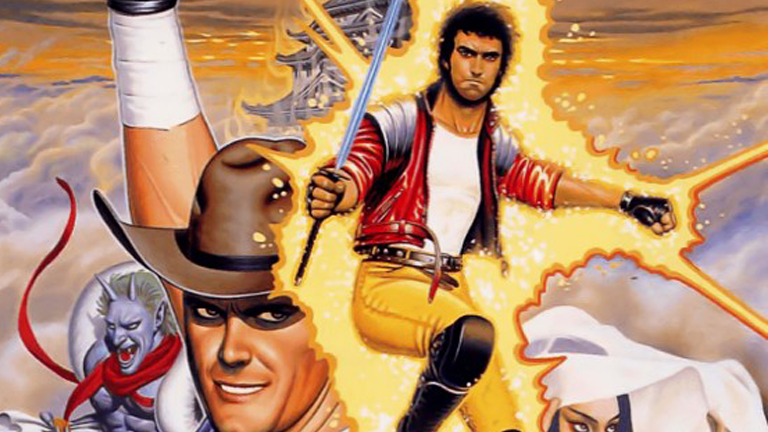

1991年にアーケードで稼働したSNKのベルトスクロールアクションで、日本国外では『Sengoku』として知られます。設定は、光の戦士の末裔にあたる主人公たちが、君主の予言を手がかりに亡霊の復活を阻止するというものです。登場人物は二人の超戦士で、片方は赤いベストに黄色のズボンを身につけた日系人のスピードタイプ、もう片方はカウボーイハットのアメリカ人でパワータイプです。好みの言葉などの小さな設定も与えられていて、前者は「努力」、後者は「義理」「人情」を掲げています。ゲームは全6ステージ構成で、最後だけは君主との一騎打ちに切り替わります。

操作体系は8方向レバーと4ボタンで、Aが攻撃(押し続けで溜め)、Bがジャンプ(レバー下で低い小ジャンプ)、Cが変身の呼び出しと選択、Dは未使用です。ライフはブロック制で6つ表示(回復で最大7ブロックまで上がる仕様)となっており、残機は開始2機のうえ、スコア到達で加算されます。敵の多くの攻撃は2ブロック減らすため油断ができず、パンチやキックなど限られた行動だけが1ブロックの軽減にとどまります。武器を持った敵は、こちらの武器攻撃や飛び道具を弾き無効化する行動を取るため、攻防のメリハリがはっきりしています。

アイテムは色違いの宝玉で表現され、緑は10個でライフ1ブロック回復、赤は日本刀「暁」を、青は二刀流の「双牙」を、紫は聖剣「シリウス」を一定時間装備させます。さらに金の玉は貫通する円月輪の発射能力を与え、変身キャラクターでは特殊攻撃が優先して発動します。赤・青・紫の効果や金の効果はいずれも時間制で、緑以外を取ると溜め撃ちが封印される点も駆け引きのひとつです。

本作の個性として「変身」が挙げられ、ニンジャ、サムライ、忍犬の三者に変わることが可能です。変身は60秒の制限があり、演出で操作不能な時間もカウントされます。Cボタンで呼び出し、レバー左右で候補を選びAで決定、Cでキャンセルできます。サムライは刀を振るい、アイテム取得時は念砲や雷撃といった攻撃に切り替わりますが移動はとても遅めです。ニンジャは素手主体で、アイテムで手裏剣の種類が増し、溜めで小人化して当たり判定が小さくなるトリッキーな性質もあります。忍犬は低い体高ゆえに一部攻撃を受けにくく、ジャンプの回転アタックが強力で、赤・青・紫・金の各玉で気砲や追尾する子犬などの技に変化します。変身時間はプレイヤーに戻している間に少し回復しますが、第6ステージは七支刀を手に直接対決するため変身不可となります。

サポート役として、女神パミュラがステージ1・3・5でライフを4ブロック回復し、最終面では七支刀に姿を変えて共闘します。仙人王武はステージ1・2・5で登場し、約30秒間の念砲使用を授けます。ザコ敵は忍者や刀・槍の足軽、子鬼、弓兵、僧兵、鎧武者、巨漢兵士、力士、河童、石像、由美一族、大顔、若、闇姫など多彩で、背景から突然襲いかかる仕掛けも含まれます。進行を止めると現れる火車は、放置対策として画面左から高速で転がってくる存在で、ジャンプで避けられるものの連続出現に苦しむこともあります。

ステージの道中には中ボスが控え、浮遊する大髑髏、舞台から現れる歌舞伎役者、雲に乗る風神、画面半分を占める女妖怪お菊などが立ちはだかります。各ステージの最後にはボスが登場し、忍将軍は二形態で再登場もする俊敏な忍者、巫女姿の巴は倒すと唐獅子のような怪物に変じます。鎧武者の将軍や馬上の大将軍、由美一族の長である霞三姉妹は、合体忍法で玄武に変わりエネルギー弾や体当たりを仕掛けます。最終的には400年前に討たれた君主がよみがえり、第一形態の堅い防御を崩すと阿修羅神に変身してさらに苛烈な攻撃を繰り出します。最終面は七支刀での剣戟へと様相が変わり、溜め撃ちも可能です。攻撃の最中にレバーを後ろへ入れて向きを反転できる小技や、アイテム取得時にジャンプを続けて効果発動を遅らせるテクニック、変身選択中は時間が減らない仕様など、細かなコツも盛り込まれています。

移植と収録は非常に幅広く、同年のネオジオ(ROM)を皮切りに、1993年のスーパーファミコン版とメガCD版、1995年のネオジオCD版が続きます。以降、2011年にはネオジオ版がWiiのバーチャルコンソールで配信され、アーケード(MVS)版は2008年のPlayStation 2/PSP『SNKアーケードクラシックスVol.1』や北米・欧州向けWii版『SNK Arcade Classics Vol. 1』に収録されました。2017年にはPlayStation 4、Xbox One、Nintendo SwitchでアケアカNEOGEOとして配信され、2022年にはiOS/Androidにも展開、2025年には『アケアカNEOGEO セレクション Vol.3』(Switch用ゲームカード)にも収録されています。

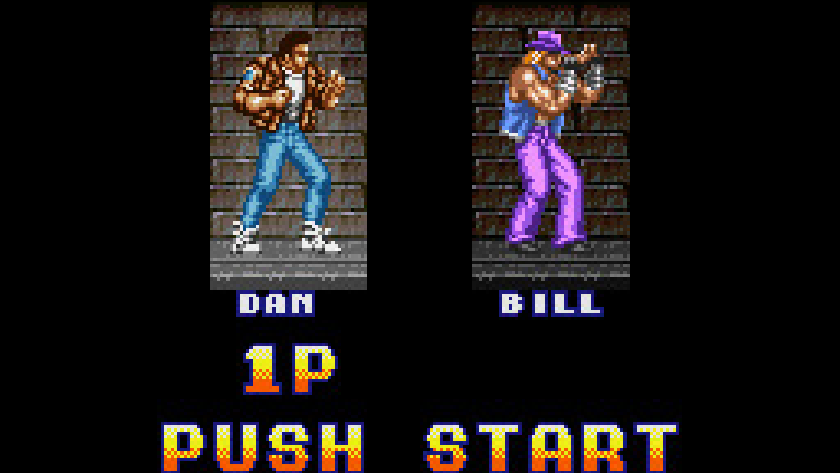

機種別の差異では、スーパーファミコン版は多数のキャラクターグラフィックが変わり、掴みや連続技の要素が『ファイナルファイト』に近い手触りになりました。ボーナスゲームも加わり、名無しだった主人公たちに固有名が与えられ、1P側がダン・アクセル、2P側がビル・レイモンドとされています。一方、メガCD版は二人同時プレイが削除されたほかはネオジオ版に近い内容です。制作スタッフは、アーケード版でプロデュースやプログラム、サウンド、ピクチャー、ディレクトなど多くの担当者名が明示され、SFC版やメガCD版でもそれぞれのスタッフがクレジットされています。

評価面では、媒体や機種により差があります。ネオジオ版はComputer and Video Gamesで90/100、Power Unlimitedで8.5/10と良好なスコアが見られます。WiiでのNintendoLifeの評点は7/10です。SFC版は『ファミコン通信』のクロスレビューで18/40、『ファミリーコンピュータMagazine』の読者投票によるゲーム通信簿では総合18.6/30となり、各項目はキャラクタ・音楽・操作性・熱中度がおおむね3点前後、オリジナリティが2.9点という分布でした。メガCD版は『ファミコン通信』で20/40、『メガドライブFAN』の通信簿で総合19.4/30、『BEEP!メガドライブ』の集計では23/40という結果が記録されています。レビュー本文の論調では、和風の雰囲気やサウンド、変身のユニークさ、移植の忠実度を肯定しつつ、バランスやタメ技の手触り、同時プレイの有無や発売時期に対する厳しめの意見も並びました。なお、この初代の成功を受けて1993年に『戦国伝承2』、2001年に『戦国伝承2001』が続きます。

ゲームソフト

ネオジオ版

ネオジオCD版

スーパーファミコン版

メガドライブ版(メガCD版)

戦国伝承2

1993年発売の続編で、基本路線は引き継ぎつつも初代からの変更がはっきり打ち出されています。まず主人公たちは初期装備から素手ではなく剣を持って戦うようになりました。変身は3種類が最初から揃っており、任意に切り替えられます。顔ぶれも入れ替わりがあり、前作のサムライの枠が棍棒を振るう巨漢の天狗へと差し替えられています。シーンによっては馬に乗るステージも導入され、演出の幅が広がりました。

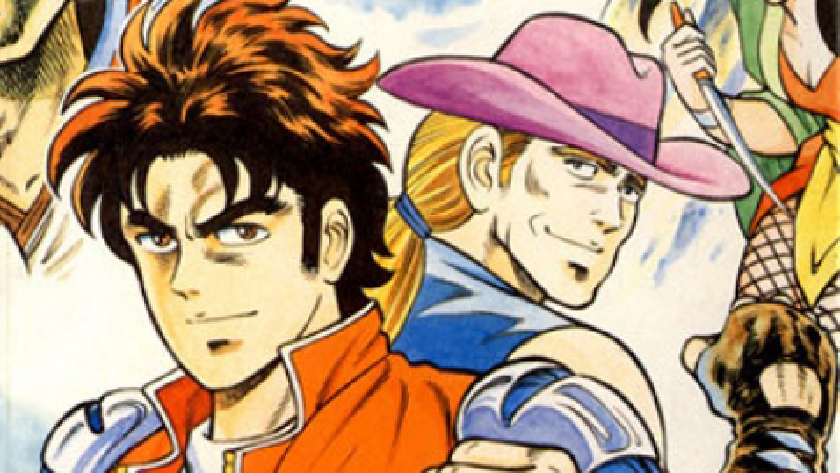

プレイヤーキャラクターは、幼少期に東洋拳法を学び笑顔の少ない1Pのクロード・ヤマモトと、アームレスリングのチャンピオンで西洋武術に明るい2Pのジャック・ストーンの二人です。チャージによる気砲は前者が進行方向、後者は左右へ飛ぶ違いがあり、プレイフィールの差が分かりやすく表現されています。変身の三者は、長い棍棒と遅い足取りで強打する天狗(鴉天狗神)、学生時代にバンドのボーカルをしていた経歴を持つニンジャ(本名マイク・ウォルシュ)、前作から継続の忍犬霧丸で、アイテム取得によって小天狗や神風、分身攻撃、超音波や爆裂拳といった技が派生し、チャージで棍棒投げや影使い、子犬召喚など各自の個性が強調されます。

敵勢力の中心には闇の君主が再び座し、世界大戦時代の司令官と手を組んで世界を弱肉強食の時代に染め上げようと目論みます。ステージ構成は前作の現世と異世界の往復から拡張され、戦国時代の城下町、194X年の大戦下のヨーロッパ風の街角、199X年の現代都市、そして天空の岩に築かれた魔境城と、四つの時代を巡る形式になりました。ボスは、戦国時代エリアでは初代終盤を想起させる君主風の男が二段変形し、二つ目の大戦時代では八つの尾を持つ巫女風の女が使い魔とともに戦い、倒されると魔物化して、最後には複数の狐に分かれ退く展開になります。現代エリアでは義経が相手となり、水龍へ変化し、画面奥の屋形船に移動して手が出せない場面も挟まります。最終の魔境城では闇の君主と帝国軍司令官が同時に登場し、撃破後は巨大な顔で構成された魔神像と同化して対峙します。

この作品でも、前作同様に時間制限付きの変身が戦術の核になりますが、最初から3種を持ち替えられることで戦闘のテンポが向上しています。馬上戦の追加により、地上戦の殴り合い一辺倒から場面の切り替えが増し、剣を初期装備としたことによって序盤から間合い管理の重要性が前面に出るバランスへと調整されています。ストーリー面では、ステージ間のデモで闇の君主が怒りと憎悪をあらわにし、主人公たちの妨害を強く意識させる構成になっています。

ゲームソフト

ネオジオ版

ネオジオCD版

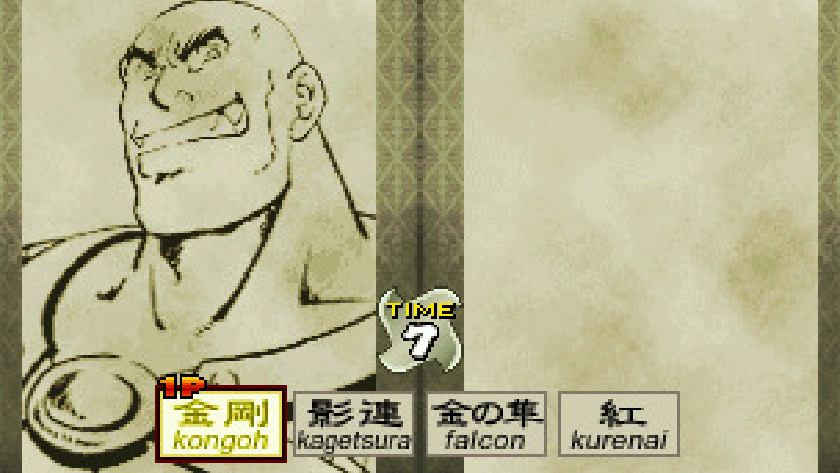

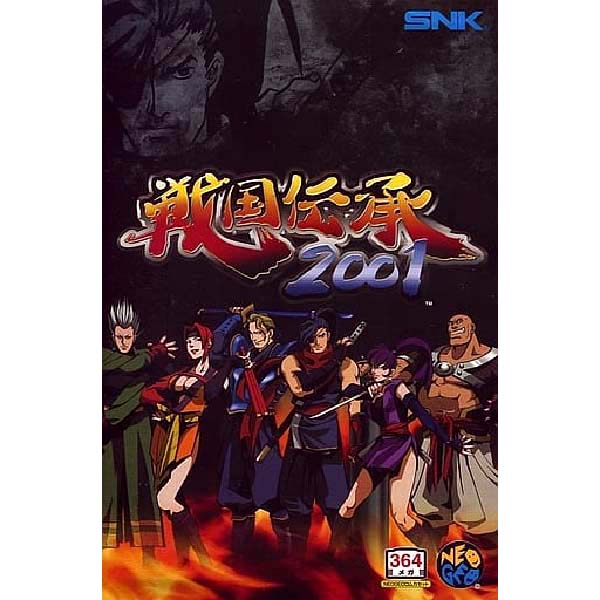

戦国伝承2001

2001年7月18日にノイズファクトリーが開発し、旧SNKがMVS基板でリリースした三作目で、海外名は『Sengoku3』です。同年10月25日には家庭用ネオジオ(AES)にも移植され、これは旧SNKが発売した最後のソフトとなりました(10月30日に破産手続きに入っています)。その後しばらくは他機種への展開が途絶えましたが、2013年4月9日にWii向けバーチャルコンソールで家庭用ネオジオ版が配信され、2018年3月29日にはアケアカNEOGEOの一タイトルとしてアーケード(MVS)版がPlayStation 4・Xbox One・Nintendo Switchで配信開始、同年11月30日にはWindows 10へ、2023年2月9日にはiOS/Androidへと広がりました。2025年8月7日にはNintendo Switch用パッケージ『アケアカNEOGEO セレクション Vol.6』に収録される予定です。

ゲーム内容は、前二作から大きく舵を切っています。主人公は「武将の末裔の超戦士」ではなく忍者となり、変身システムは撤廃されました。その代わり、前半に登場するボスキャラクターが後半でプレイヤーキャラクターとして使えるシステムが導入され、『ガイアクルセイダーズ』に近い設計が採られています。アイテムも宝玉から食品や武器など一般的な回復・装備へ形を改めています。

操作は8方向レバーに、Aが武器攻撃、Bが素手攻撃(アイテム拾いも兼ねる)、Cがジャンプ、Dが投擲アイテム使用という割り当てです。武器と素手を織り交ぜたコンボが基本の立ち回りで、ダッシュ攻撃などで敵を浮かせ、空中でA・Bを交互に押して連続技を入れるのが効率的なダメージ源になります。ただしボスは空中ガードを必ず行うため、浮かせ始動の空中コンボは通らない仕様です。投擲はストック制で最大10発まで持て、連射可能で威力控えめの十字手裏剣(車剣)や敵を貫通する苦無(静定剣)、射程は短いが最も高威力の焙烙火矢(火勢剣)、皿(乱定剣)などが用意されています。

キャラクターは個性的で、主人公の影連(隻眼で刀を背負う)、ヒロインの紅(二刀流で、影連の幼馴染にして許嫁の立場)、スペイン出身で元航海士の金の隼(剣術使いの忍者)、巨大な棍棒を軽々と振るう金剛(忍者の長家系の巨漢)といった4人が最初の選択肢です。前半の3ステージを終えると選択画面に戻り、以後は隠しの白鬼と阿国を含めた6名から改めて選び直す流れになります。白鬼は影連の元兄弟子で、禁じられた闇の忍術に手を出し追放された過去を持ち、放浪の末に独自の暗黒忍術を身につけました。阿国は紅の実姉で白拍子の元締めとして新しい舞を創るために魔の領域へ踏み込み、結果として白鬼と行動を共にしています。二人は能力値が総じて高い一方で、必殺技の癖が強く、白鬼はその場に固定される技が中心で、阿国は巻き込み性能が低いなど、扱いには慣れが必要です。忍術は各キャラクターにつき2種類ずつ(影連と金剛は投げ技タイプも含め最大3種類)と、画面中の敵全体に一定ダメージを与える究極忍法が用意され、前作までの変身に代わる切り札となっています。

ステージは全6つで、序盤の3ステージは自由に選択できます。中国は難易度EASY、伊太利はNORMAL、日本はHARDと段階が設けられており、日本ステージでは白鬼がボスとして現れ、伊太利では阿国が相手になります。4ステージ目の伯剌西爾(ブラジル)に入る時点で、隠しを含めた6人から再選択する仕組みです。5ステージ目は亜米利加(USA)、最終の京都では邪神がラストボスとして登場します。シリーズの伝統である和を基調とした敵の造形や、異国の舞台での戦闘描写が混ざり合い、ベルトスクロールの枠組みの中で前二作とは異なるコンボ重視のアクションへと変化しているのが、本作の大きな特徴です。

ゲームソフト

ネオジオ版

まとめ

『戦国伝承』三部作は、1991年の初代で和をベースにした異界と現世を行き来する構図と「変身」ギミックを据え、宝玉での強化やサポートキャラクター、念砲や七支刀による最終決戦など、明快で派手な仕掛けを詰め込んだことから始まりました。続く『戦国伝承2』では剣の初期装備化、天狗の加入、最初から3種の変身が揃う設計、馬上戦の挿入、時代を跨ぐステージ構成と、遊びのテンポと演出面を拡張しています。そして『戦国伝承2001』では変身を廃して忍者アクションへ振り切り、前半ボスの後半プレイアブル化、投擲のストック管理、空中ガードを備えたボスへの対処など、シリーズの根幹を保ちながらも操作のレイヤーを刷新しました。

移植と再録の歴史も豊富で、ネオジオからスーパーファミコン、メガCD、ネオジオCD、Wiiのバーチャルコンソール、PS2/PSPのクラシックス収録、アケアカNEOGEOとしてのPlayStation 4・Xbox One・Nintendo Switch・iOS/Android配信、さらにはSwitchのパッケージセレクション収録に至るまで、多様なプラットフォームで触れられる機会が用意されています。レビューの点数は媒体と機種によりばらつきが見られますが、雰囲気や演出、変身や技の面白さ、移植の忠実さを評価する声と、ゲームバランスや操作の重さ、機能の制限や時期による印象を指摘する声が共存しています。シリーズ全体としては、和風の題材をベルトスクロールの文脈で着実に広げ、初代の構造から二作目の拡張、三作目の大胆な刷新へと段階的に変化していく過程がはっきりと読み取れる内容です。入力情報の範囲で見ても、登場キャラクターや敵、ボス、変身・忍術・投擲、各機種版の差異といった細部が丁寧に積み上がっており、三作を連続して追うことで、それぞれの時代に合わせた作り手の工夫が浮き上がるシリーズになっています。

戦国伝承シリーズの一覧