1989年に生まれた『ドラッケン』と、その流れを汲む1994年の『スーパードラッケン』について、出自、物語、ゲームシステム、移植事情、開発スタッフ、評価までを一つの流れで丁寧にまとめます。作品ごとの特色を踏まえ、当時の各機種版での相違点や、スーパーファミコン向けに行われた大胆な調整、後年の配信まで、事実にもとづいて詳しく解説します。

シリーズの概要

ドラッケンシリーズは、1989年にフランスのインフォグラムから登場した『ドラッケン』を起点とするRPG作品群です。人間と人型ドラゴン「ドラッケン」が共存する島を舞台に、世界を脅かす異変を阻止する壮大な物語が展開されます。擬似3Dのフィールド、性別で分岐する職業体系、架空文字「ドラッケン文字」など独自要素が盛り込まれ、当時のRPGとしては異彩を放ちました。AmigaをはじめPC-9801やX68000、スーパーファミコンなど多数の機種に移植され、各プラットフォームで独自の調整や追加要素が施されました。特にスーパーファミコン版では難易度が下げられ、遊びやすさを重視した再構成が行われています。1994年には続編『スーパードラッケン』が発売され、3Dフィールドと横スクロールダンジョンを融合させたアクションRPGへと大胆に進化しました。欧州発の実験的な要素と日本的な遊びやすさが交差するシリーズは、現在も独自の存在感を放ち続けています。

シリーズの魅力

独自の世界観と設定の奥深さ

ドラッケンシリーズの最大の特徴は、徹底して作り込まれた独自の世界観にあります。初代『ドラッケン』では、人間と人型ドラゴン「ドラッケン」が共存する島が舞台となり、その島が異常に拡大し続けるという異質な設定が物語を牽引します。魔法が突然世界から消える導入もインパクトが強く、プレイヤーはその原因を探るために冒険へと踏み出します。さらに「ドラッケン文字」という架空の言語が登場し、魔法やアイテム名を翻訳しなければ進行できない仕組みが組み込まれています。単純なアルファベット置換でありながらも、プレイヤーが世界に没入するための仕掛けとして大きな役割を果たしました。続編『スーパードラッケン』では神々がかつて住んでいたとされるケザー島が舞台となり、主人公アレクスと恋人カテリーナを中心とした人間ドラマが描かれます。敵役ギザの悲劇的な背景も含め、勧善懲悪ではない物語の深みが魅力となっています。

ゲームシステムの実験精神

本シリーズは、当時のRPGの常識にとらわれない実験的なシステムで注目されました。『ドラッケン』では擬似3Dを駆使した広大なフィールドを自由に探索でき、戦闘だけでなく地形そのものが脅威となる設計でした。草原、湿地、雪原、砂漠といったエリアは単なる背景ではなく、溺死や迷子、強力な敵の奇襲など、プレイヤーの行動にリアルなリスクをもたらしました。また、職業システムも性別で分岐するなど一風変わっており、必須魔法「アンロック」を使えるキャラクターを入れないと詰むという容赦のない設計は当時のプレイヤーに強烈な印象を与えました。『スーパードラッケン』では一転して、フィールドを3Dマップ、ダンジョンを横スクロールアクションとする大胆なシステム変更が行われています。レベルアップや装備強化といったRPG的な育成要素に加え、アクションでの手応えや謎解きが同居する構成は、家庭用機のユーザーに向けて新たな方向性を提示しました。

移植とプラットフォームごとの変化

シリーズのもう一つの魅力は、多様なプラットフォームで展開され、それぞれ異なる調整や追加要素が施されたことです。Amiga版は歌付きのオープニングを備え、欧州のプレイヤーに強烈な印象を残しました。FM TOWNS版ではCD-DAによるBGMや著名声優によるボイスが収録され、家庭用PCならではの豪華さを示しました。PC-9801版やX68000版ではハード性能を生かして多色表示や音質強化が行われ、日本語・英語・フランス語をいち早く切り替えられる多言語対応も導入されました。スーパーファミコン版は難易度を大幅に調整し、地図表示や便利な「さすらいの商人」などの遊びやすい要素が加わる一方で、ドラッケン文字の排除やトラップ緩和によって原作から大きく印象が変わりました。これらの違いは単なる移植に留まらず、各市場やユーザー層に合わせた大胆な再構築の記録とも言えます。

開発陣の個性と多彩なスタッフワーク

シリーズには国際色豊かな開発陣が関わっています。オリジナル『ドラッケン』ではステファン・バウデットやチャールズ・カレといったフランスのクリエイターが中心となり、欧州PCゲームらしい雰囲気を構築しました。一方で、日本での移植や続編開発では多数の日本人スタッフが参加し、それぞれのハードや市場に合わせた大胆な改変が加えられています。PC-9801版では戸田誠司が音楽を担当するなど、音楽面での独自性も際立ちました。スーパーファミコン版『スーパードラッケン』では道浦忍やひらはらしょうこ、小松真理らが関わり、演出や物語、音楽に日本的なアプローチが色濃く反映されました。こうした多国籍かつ多彩なスタッフの関与は、シリーズの方向性を大きく変化させながらも、その都度新鮮な魅力を生み出しています。

賛否両論の評価と語り継がれる存在感

評価面でもシリーズは一筋縄ではいきません。AmigaやAtari STなど欧州マシンでは『ドラッケン』は高評価を受け、Zzap!64で98%、The Games Machineで94%と絶賛されました。しかし、スーパーファミコン版では『ファミコン通信』で28/40点、『ファミリーコンピュータMagazine』で総合20.59/30点と中堅にとどまり、難易度やバランスの独特さが「無理ゲー」として語られる要因ともなりました。『スーパードラッケン』もGameProで4/5点、エレクトロニック・ゲーミング・マンスリーで35/40点と高評価を得つつ、『ファミ通』では23/40点という辛口の評価が示され、メディアごとに評価が分かれました。こうした賛否の幅広さは、作品の実験精神や独自性がいかに強烈であったかの証明でもあり、今なお語り草となる理由です。Steamでの復刻配信によって現代でも触れられる存在となり、過去の評価を超えて再発見される余地を持ち続けています。

シリーズの一覧

ドラッケン

1989年、Amiga向けにインフォグラムから発売されたロールプレイングゲームです。開発はフランスのDraconianで、ゲームデザインには『North & South』の脚本を担当したステファン・バウデット、音楽は同作にも関わったチャールズ・カレが参加しています。プレイヤーは4人の英雄を作り、ドラッケンと呼ばれる人型ドラゴンと人間が共生する「ドラッケン島」の異常な拡大を食い止めるために旅立ちます。画面は擬似3Dで構成され、欧州PCの表現力と尖った仕掛けを前面に押し出した作りが特徴です。

物語の起点は「魔法の消失」です。無思慮な戦士が魔力の源であるドラゴンを殺めてしまい、世界から魔法が消え去りました。やがて地図にない島「ドラッケン島」の存在が判明し、そこでは人間とドラッケンが暮らしていること、そして島そのものが膨張し続け、やがて世界を飲み込む脅威となることが明らかになります。四人の英雄は島に渡り、内乱に揺れるドラッケンたちを鎮め、世界を救う鍵である九つのジェムを集めることになります。世界設定と目的が明快で、探索と交渉、戦闘が一体となって進みます。

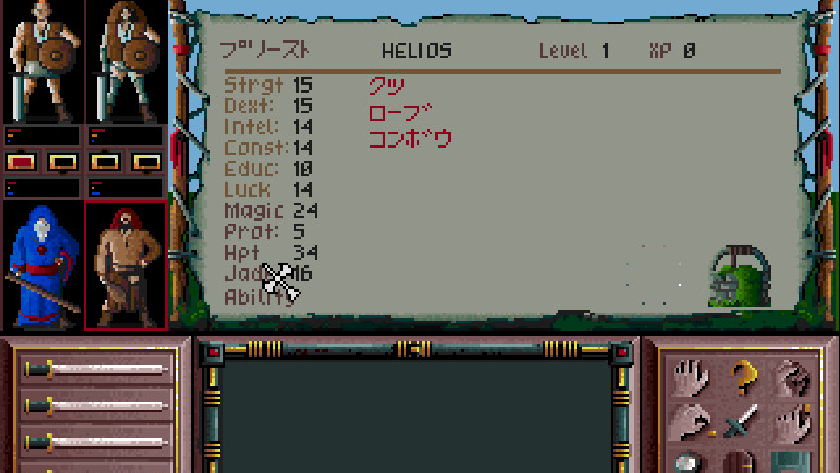

パーティ作成では、職業(ジョブ)体系が独特です。基本は4種類ですが、性別で分岐するため実質6系統が存在します。男性の「ファイター」と女性の「アマゾン」は前線の戦士で、ドレス以外の武器・防具を幅広く装備でき、攻撃の要になりますが、魔法はほとんど扱えません。「スカウト」は偵察役で、戦士系と同等の装備を持ちながら、カギ開けやダンジョンの照明などの補助魔法を一定範囲で使えます。「マジシャン」(女性は一部作品で「ソーサレス」)は攻撃魔法の専門家で、体力や防具は貧弱ですが、この系統のみが青いドレス(SFC版ではコート)を装備可能です。「プリースト/プリーステス」は回復魔法の要で、茶色のドレス(SFC版ではローブ)を装備できますが、戦闘能力は控えめです。重要なのは、物語進行に必須の魔法「アンロック」を使えるのがスカウトとマジシャンに限られる点で、オリジナル仕様ではこのどちらかを必ず1人は編成しなければ詰みます。さらに、同性で同じ職業を複数人作ることは原則できない制約もあり、編成段階から戦略性が問われます(スーパーファミコン版では異性同士でも同一職を複数作れないなど、別の縛りで調整されています)。

シリーズを語るうえで欠かせないのが「ドラッケン文字」です。スーパーファミコン版を除く多くの版では、ゲーム中に架空文字が登場し、特に序盤は取扱説明書を片手に翻訳しないとまともに魔法すら使えません。魔法名やアイテム名がすべてドラッケン文字で表示されるため、仕組みを理解すること自体が遊びの一部になっています。この文字はアルファベットを記号に置き換えた単純な方式で、対応表を覚えれば説明書なしでも読めるようになります。魔法やアイテムの表記は、効果に対応した英単語の略称が多く、解読の指針にもなります。ルーン解読の達成感と、世界観への没入を同居させた設計です。

舞台のドラッケン島は四角いマップで、草原・湿地・雪原・砂漠の四エリアに分かれ、それぞれ男女一体のドラッケンが支配しています。草原は冒険の出発点で人も多く、ホドケン(男)とホドカ(女)が治めます。湿地は水たまりが多く、足を滑らせるとキャラクターが溺れるため慎重な移動が求められ、アーケン(男)とアーカ(女)が支配者です。雪原は一面の銀世界で道が少なく迷いやすく、ナクトケン(男)とナクトカ(女)が君臨します。砂漠は最凶の難所で、恐竜やドラゴンが唐突に現れ、防具が破壊されたり一撃死を招く危険が常に隣り合わせで、ハズルケン(男)とハズルカ(女)が支配します。地形ごとの危険の質がはっきり分かれており、探索順や準備の工夫が攻略の肝になります。

移植と派生についても多彩です。オリジナルのAmiga版は歌入りのオープニングを備え、512KBフロッピーディスク2枚組というメディア構成でした。途中からの再開やデフォルトキャラで遊ぶ場合はディスク1、新規キャラを作ってセーブを行うならディスク2から起動する必要があり、ディスク2起動時はオープニングが流れない仕様です。擬似3Dの広がりと神秘的な設定は当時のユーザーに強い印象を残し、各機種への移植が望まれる流れを生みました。1989年のAtari STおよびPC/AT互換機への展開、1990年のFM TOWNS、1991年のスーパーファミコン、PC-9800シリーズ、X68000と、順次広がっていきます。さらに2018年にはWindows向けにPiko Interactiveからダウンロード配信(Steam)も行われました。

FM TOWNS版は、タイトル画面で英語・日本語を選べ、セーブデータは共通です。BGMはCD-DA収録で、物語の主要台詞もCD-DAトラックに収録され、音声は著名な声優が担当しました。CD-ROMで配布されますが、進行記録のために3.5インチ2HDのフロッピーディスクが1枚必要です。小冊子や地図などの付属品も同梱され、名義上は開発:Infograms、販売:富士通ながら、移植作業は日本側スタッフが担っています。HDDインストール機能はありませんが、必要ファイルをHDDにコピーし、実行ファイル内のCD-ROMドライブレター(Q:\)を書き換えることでHDD動作が可能という裏技的な運用も知られています。表示は640×480のTrueColor中256色モードで、画面を縦横2倍に拡大し、320×240相当のバッファを4面確保してオフスクリーンに描画し切り替える古典的アニメ方式を採用。発売前に公開されたスケルトン戦のデモは市販版には登場しません。

PC-9801版はEPIC SONYによる移植で、音楽などが原作から大きく変更され、難易度も再調整されています。パレット切り替えを垂直走査中に行うことで色数制限を越える多色表示(48色)を実現し、早い段階で日本語・英語・フランス語など複数言語に対応した点が売りでした。データ圧縮により2HDフロッピー1枚に収めつつ、セーブには別ディスクが必要(HDDにインストールして遊ぶ場合はセーブ用ディスク不要)で、いわゆるキーディスク方式のプロテクトを採用。HDDインストールも可能です。X68000版もEPIC SONYが手がけ、PC-9801版とシステムはほぼ同一ながら、ハード性能を活かして画質やサウンドが向上。2HDフロッピー2枚組で、プログラムディスクとデータディスクを別ドライブにセットしてプレイします。

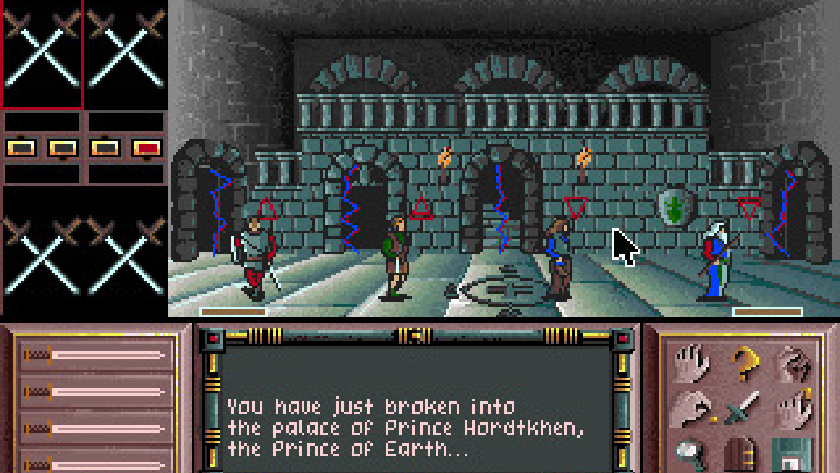

スーパーファミコン版はコトブキシステムが移植し、スーパーファミコン初のRPGとなりました。PCとユーザー層も操作体系も大きく異なる家庭用機への最適化のため、難易度を下げ、システムの多くに別物と言ってもよいほどの変更が施されています。たとえば、原作で失敗時に即死だった多数のトラップは緩和・削除され、ホドケン城の堀にいた人喰いザメは一定進行まで出現しない、条件不足でダンジョンに入ろうとすると衛兵に追い返されるだけで済むなど、プレイヤーに優しい設計が多くなりました。島中央部「センターオブアイランド」も、条件未達で向かうと原作では最強クラスのドラゴンが襲いかかりましたが、SFC版では追い返されるだけになり、これを利用した小技も存在します。地図表示で自位置と向きが確認でき、モンスターは全体に弱体化、低レベルでも戦いやすく成長も速くなりました。さらに、進行状況に合った装備やアイテムを何度でも売買できる「さすらいの商人」がフィールドや酒場に出現する一方、原作唯一の武器屋は削除。シリーズの象徴だったドラッケン文字は登場せず、関連した謎解きや魔法も省かれ、各キャラクターの台詞やシステムメッセージは平易な表現へ全面的に書き換えられました。寺院は一度の利用で全員が完全回復し、料金も不要。終盤の難解な謎解きは丸ごと削除され、空ビンで泉の水を汲むといった要素も見送られています。オリジナルでは編成によっては「アンロック」を使える者がいない詰み構成があり得ましたが、SFC版では同職の複数作成が禁止され、各職一人ずつの編成が強制されるため、シナリオ的に詰むことはありません。初期装備やキャラクターグラフィックも変更が多く、上半身防具の重ね着不可(シャツと鎧の併用不可)など装備仕様も再設計。音楽や効果音も大幅に変更され、世界観を保ちつつ日本の家庭用ユーザーに受け入れられる方向に整えられました。なお、続編として1994年に『スーパードラッケン』が発売されましたが、ゲームシステムは全く異なります。また、別個に『ドラッケンII』という続編企画が進み、エンディングでもそれを示唆する表現がありましたが、開発は中止されています。

スタッフも幅広く、オリジナル版はコンセプションにステファン・バウデット、リチャード・ボテット、マイケル・ロイヤー、ローレン・サルメロン、シナリオにフランソワ・マルスラ=フロワドヴァル、グラフィックにドミニク・ジルー、フレデリック・バスク、音楽とFXにチャールズ・カレが名を連ねます。PC-9801版はプロデューサー高橋裕二、ディレクター高橋秀樹、アダプション金井哲夫、プログラム沖田泰志/倉田佳彦(BANDIT)、音楽・効果音戸田誠司(FAIRCHILD)/永田英哉、グラフィック・モディフィケーションOOURA/ON、ディスク・プロテクションMORITA。X68000版も高橋裕二、高橋秀樹、金井哲夫の陣容で、プログラム倉田佳彦/沖田泰志/ふじたまさし(BANDIT)、音楽・効果音戸田誠司/永田英哉、グラフィックON、プロテクトMORITA。SFC版は、アウトサイド・プログラマーなかもとひろのり、インサイド・プログラマーたにおさむ(THE THRASH METAL!!)、アシスタント・プログラマーせとうまさとし、メイングラフィックすえだきみなり、タイトルグラフィックGRIND KING KAMIGAKI/NYB PRODUCTS、音楽・LSVDプログラマー増野宏之、データ・クリエイターいけうちかつよし/たかばりえ、テキストきどまさこ/ひらはらしょうこ/はしむらひろえと、多数の名が記録されています。

評価面では、AmigaやSTなど欧州マシンで高評価が目立ち、たとえばZzap!64で98%、The Games Machineで94%、Computer and Video GamesでAmiga/STともに83%、ACEでST版が820/1000点、Atari ST Userで7/10点、Aktueller Software MarktでAmigaが9/12点、DOSが8.5/12点、Amiga Formatでは73%など、当時の雑誌で強い存在感を示しました。一方、家庭用のSFC版は『ファミコン通信』のクロスレビューで28/40点、『ファミリーコンピュータMagazine』では総合20.59/30点にとどまり、ゲームムックでは「初見殺しが多くシュールなBGM」と評され、即死性の高さから「無理ゲー」として語られる側面もありました。AllGameではDOS版が2.5/5starsという評価で、プラットフォームごとの受け止めの違いも見て取れます。

スーパードラッケン

1994年8月26日にコトブキシステムからスーパーファミコン向けに発売されたアクションRPGです。北米では『Dragon View』のタイトルでリリースされました。前作『ドラッケン』の系譜に連なるものの、ゲームシステムは完全に作り替えられています。舞台は、昔は神々が住んでいたと伝わるケザー島。主人公アレクスを操作し、魔導士にさらわれた恋人カテリーナの救出を目指します。特に「見渡すフィールドは3D」「ダンジョンは横スクロールのアクション」という構成により、RPGとアクションの融合が前面に出ます。

フィールドには「大地の星」と呼ばれる紋章が点在し、二地点を結ぶワープポイントとして機能します。道中の「もや」に触れると敵と必ず遭遇し、戦闘からは逃げられません。ダンジョンは横スクロールで、同時に最大4体までの敵が徘徊します。アレクスのHPが0になると断末魔とともに死亡しゲームオーバー、タイトルに戻ってセーブ地点から再開となります。爆弾を投げる、宝箱を調べる、像を押すといった仕掛けが配置され、危険な地形の突破やボス戦も待ち受けます。アクションの手応えと探索のメリハリを両立させたつくりです。

成長と強化は多層的です。敵を倒してEXPを獲得し、一定値でレベルアップして攻撃力などの基礎能力が上がります。最大HPは初期48から「HPのうつわ」で増加し、最大MPも「MPのうつわ」で拡張します。装備の強化ではフォース系統が重要で、ソードフォース、ハウザーフォース、アーマーフォースによって武器防具の性能が上がり、その都度グラフィック(色)も変化します。魔法使いによる指輪の強化も可能で、特定の場所で必殺技を習得することもできます。神殿は無料で全回復とセーブに対応し、旅の案内人から助言も得られます。SHOPでの売買や、L・Rボタンでの地図表示といった基本機能も整っています。アイテム面では、武器にアレクスの初期装備であるソード、射程が長くブーメランのように戻るハウザー、矢を飛ばす弓があり、ポーションでHP回復、魔法の水晶でMP回復が可能です。指輪を装備すれば炎・氷・雷の魔法を使えるようになり、敵が落とす各種アイテムはツボや岩に隠されていることもあります。通貨は宝石状の「ジェイド」で、色により価値が異なり、青が5、赤が10、黄が20です。フィールド上にはハート型のHP回復、星型のMP回復も存在します。

登場人物は、修行の町ファイタスで鍛錬に励む主人公アレクスを中心に、恋人カテリーナ、恩師クノス老師、ギザの妹サラ、助言者ロディスタ、発明家オートラン、無料セーブと有料全回復に対応するさすらいの治療人、試練を与えるまじゅつし(フィールドの魔物100匹の討伐などを課す)などが物語を彩ります。敵側では、ギザが最終ボスとして立ちはだかり、ラストでネクロマントに変身して襲いかかります。彼は妹サラを病で失い、ケザー島滅亡を決意するに至った背景を持ちますが、敗北後に人類を病で苦しめようとしたところをサラに諭され、良心を取り戻します。カテリーナを誘拐したアルゴスはギザの手下で、部下から不満を抱かれる存在として描かれます。単純な勧善懲悪に留まらず、感情の機微が物語の軸になっています。

開発はコトブキシステムが担当し、プロデューサーは『ファランクス』の道浦忍、シナリオは『ミッキーマウスIII 夢ふうせん』を手がけたひらはらしょうこ、音楽は後年『バーチャルプロ野球’95』に携わる小松真理が務めました。プログラマーは戸野文雄、増野宏之、H.NAKAMOTO、A.MATSUSHITA、S.MURAKAMI、たにおさむ、E.OTSUKA、K.MUNEYOSHI、A.YOSHINO、グラフィックはY.SHINTAKU、すえだきみなり、T.HOSOMA、H.KATSUBE、K.KITAHARA、K.GOTOU、S.WATANABE、H.SHINTAKU、音楽はM.TAKENAKA、小松真理、T.SEKIDO、サウンド・パフォーマーに増野宏之、まえだあきら、まわたりえみ、マップ・クリエイターにR.GOTOH、M.YAMASAKI、T.KITAGAWA、ストーリー・メーカーにひらはらしょうこ、K.GOTOH、Y.OISHI、エグゼクティブ・プロデューサーにしんじょうみつお、M.HIROSE、奥原征一郎と、幅広い布陣が名を連ねています。

本作は2019年にWindows向けにPiko Interactiveから配信(Steam)され、スーパーファミコンのアクションRPGとしての個性が現行環境でも触れられるようになりました。評価は、エレクトロニック・ゲーミング・マンスリーで35/40点、GameProで4/5点、『ファミコン通信』のクロスレビューで23/40点、『ファミリーコンピュータMagazine』の読者投票によるゲーム通信簿で総合21.5/30点という結果が残っています。アクション性を前面に出しながら、RPGの育成要素や探索の楽しさを保つ設計が評価と課題の双方を呼び、当時の誌面で多面的に語られました。

まとめ

『ドラッケン』は、欧州PC発の実験精神と濃密な世界設定を併せ持ち、擬似3Dの広がる島、性別で分岐する職業、解読を要求するドラッケン文字といったユニークな仕掛けで強い存在感を放ちました。四つの地形に分かれた島と九つのジェムをめぐる冒険は、危険と達成感のバランスが際立ち、プラットフォームごとに異なる表情を見せています。家庭用に移されたスーパーファミコン版では、詰みを防ぐ編成ルールやトラップ緩和、地図表示、便利な商人の導入など、遊びやすさを最優先した再構成が行われ、同時にドラッケン文字をはじめとする尖った要素は姿を消しました。続く『スーパードラッケン』は、ケザー島を舞台にアクション性を大幅に高め、3Dフィールドと横スクロールダンジョン、フォースや指輪強化などの成長システム、神殿での無料全回復とセーブなど、遊びのテンポを重視した設計でシリーズの新しい方向性を示しました。

評価面では、初作は欧州マシンで高い支持を受け、家庭用では賛否が分かれました。続編はアクションRPGとして堅実な手応えを示しつつも、各誌で中堅のスコアに落ち着いています。いずれの作品も、同時代のRPGとは一線を画す設計思想を貫いており、後年のWindows配信によって今も触れる機会が残されています。欧州発の企画が日本のコンソール文化と交わることで生まれた差異こそが、ドラッケンシリーズの面白さの核です。オリジナルの硬派な探索と謎解きに惹かれるなら『ドラッケン』のPC系各版を、テンポよく戦いと成長を味わいたいなら『スーパードラッケン』を、それぞれの文脈で楽しめるはずです。作品群に通底するのは、不思議な島と人と竜の物語を、手元の機械の特性に合わせてどう遊ばせるかという執念であり、その試行錯誤の記録がシリーズ全体の魅力を形作っています。

ドラッケンシリーズの一覧