1986年にテクモから発売されたアクションパズルゲーム、「ソロモンの鍵」シリーズ。ゲームは主人公ダーナが「ソロモンの鍵」を手にし、悪霊たちと戦って平和を取り戻すストーリーに基づいています。本記事では、シリーズの概要、ゲーム内容、ストーリー、そしてシリーズ一覧について詳しく紹介します。

シリーズの概要

「ソロモンの鍵」シリーズは、1986年にテクモが世に送り出したアクションパズルゲームを原点とし、数多くの移植や派生作を経て発展してきました。主人公の魔法使いダーナが操る“換石の術”は、空間にブロックを生成・破壊できる能力で、足場作りや敵の封じ込め、進路の確保など多彩な用途を持ちます。このシンプルな操作が、時間制限、敵の行動、地形の制約と絡み合い、毎ステージごとに異なる解法を生み出すのがシリーズ最大の魅力です。初代は高難度のアクション性とパズル性を両立させた名作であり、その後『ソロモンズ倶楽部』では初心者向け調整とショップ要素、『ソロモンの鍵2』では氷を扱う新機軸のパズル、『ソロモン』(GBC)ではモンスターファームとのクロスオーバーによる収集要素が追加されました。多様なハードでの移植・リメイクにより、同じ核を持ちながらも機種ごとの個性が楽しめ、隠し要素や真エンディングを目指す探索性とリプレイ性の高さが、長年にわたり支持され続ける理由となっています。

シリーズの魅力

“換石の術”に象徴されるシンプルかつ無限の戦略性

「ソロモンの鍵」シリーズの核は、何と言っても主人公ダーナが使う“換石の術”にあります。空間にブロックを作り、また壊すという極めて単純な操作が、ステージ構造、敵配置、時間制限、アイテム位置と絡み合い、実に多様な戦略を生み出します。この術は単なる足場づくりにとどまらず、敵を閉じ込める、進行ルートを切り替える、意図的に落下させて撃破する、アイテム取得のために地形を調整するといった応用が可能です。しかも換石を行えないゾーンや、硬い石で封じられた通路といった制約が随所に仕込まれており、プレイヤーは毎回「どこで置くべきか」「どこで壊すべきか」を瞬時に判断しなければなりません。限られた時間と空間の中で、自分の行動が直接ステージ全体の構造を変える――この直感的なルールと深い思考性が、多くのプレイヤーを虜にしてきた最大の理由です。

高度なパズル性とアクション性の融合

本シリーズは“アクションパズル”というジャンルを高い完成度で体現しています。単純に反射神経だけで進むのではなく、ゴールまでの最適解を組み立てるパズル的思考と、それを時間内に実行するための正確な操作、敵の動きを見極める観察力が求められます。火球のストック数やアイテムの有限性が意思決定をさらに複雑化させ、無駄な行動ひとつで詰みに追い込まれる緊張感があります。アーケード版のストイックな構造から、ゲームボーイ版の自由度高い攻略、ファミコン版『2』の氷ギミックを用いた連鎖思考まで、作品ごとにアクションとパズルのバランスが異なり、プレイヤーは常に新しい発想を求められます。この「頭で描いた手順を、実際の操作で具現化する」一体感は、他のジャンルにはない中毒性を生み出しています。

隠し要素と収集要素が織りなす探索の喜び

「ソロモンの鍵」シリーズは、ただステージをクリアするだけでは見えない要素が豊富です。星座マークを経由することで入れるボーナスステージ、特定条件でのみ入手可能な“ソロモンの封印”や“呪文のページ”、そして真のエンディングへとつながる秘密の部屋など、各作品に隠された条件は複雑かつ巧妙です。ゲームボーイカラー版『ソロモン』では、仲間になるモンスターやアイテム取得率100%を目指すやり込みが加わり、単純な攻略だけでなくコンプリートのための綿密な計画が必要になります。こうした要素は、ただクリアを目指す短期的な動機だけでなく、何度もプレイして全貌を解き明かしたくなる長期的な動機を生み、作品に厚みを与えています。収集のためにステージの順番を変えたり、あえてアイテムを温存したりする戦略も重要になり、探索と解法が一体化する快感が味わえます。

機種ごとの個性とリメイクによる多様な解釈

シリーズはアーケード、ファミコン、セガ・マークIII、PCエンジン、ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、さらには近年のPS4やSwitchまで、多数のハードに移植・リメイクされてきました。それぞれのバージョンは単なる移植にとどまらず、ハードの特性を活かした調整やアレンジが施されています。FM音源対応で音楽表現が豊かな『王女リヒタの涙』、映画とのタイアップで世界観を刷新した『ZIPANG』、ショップや新アイテムで遊びやすさを増した『ソロモンズ倶楽部』、そして『モンスターファーム』とのコラボでキャラクターやギミックを大幅に変えたGBC版『ソロモン』。それぞれの作品は“換石”という核を保ちながらも、音楽、ビジュアル、ステージ構成、ゲームバランスに独自の味を持ち、シリーズ全体を多面的に楽しめる構造を作り上げています。プレイヤーは同じ骨格のゲームを異なる時代や解釈で体験し、その違いを味わうこと自体が一つの楽しみになります。

プレイヤー心理を刺激する達成感とリプレイ性

本シリーズは、単にクリアするだけでも相応の満足感がありますが、真価は何度も挑戦する中で現れます。限られた資源を無駄なく使い切り、複雑なステージを完璧なルートで突破できたときの達成感は格別です。初見では難所に見えた部屋も、数回の失敗を経て手順を確立すれば“美しい解”として脳裏に焼き付きます。さらに、真エンディングや隠し要素の回収、タイム短縮やアイテム未使用クリアなど、自分なりの目標を設定して挑むことで、新しい課題と達成感が繰り返し得られます。携帯機版では持ち運びやすさとステージセレクト機能が、アーケード版や据え置き版では緊張感と集中力が、それぞれリプレイ性を高めます。プレイヤーの成長が直接ゲームの上達に反映されるため、「次はもっと上手くやれる」という前向きな意欲が途切れず、長期にわたって遊び続けられるシリーズとなっています。

シリーズ一覧

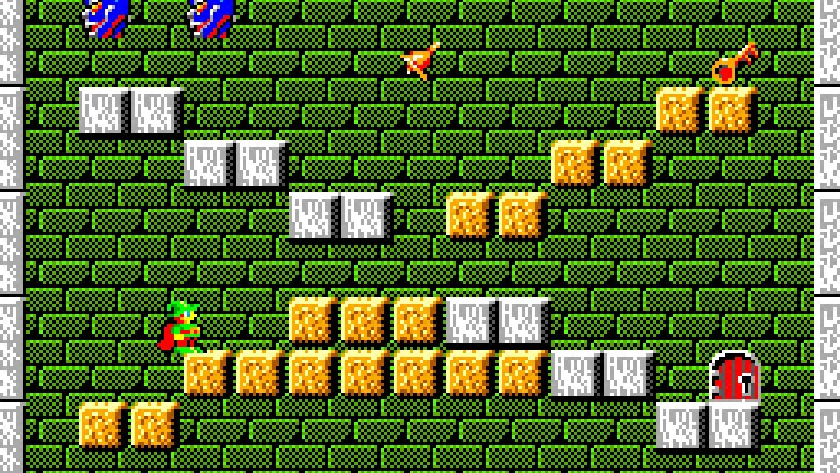

ソロモンの鍵

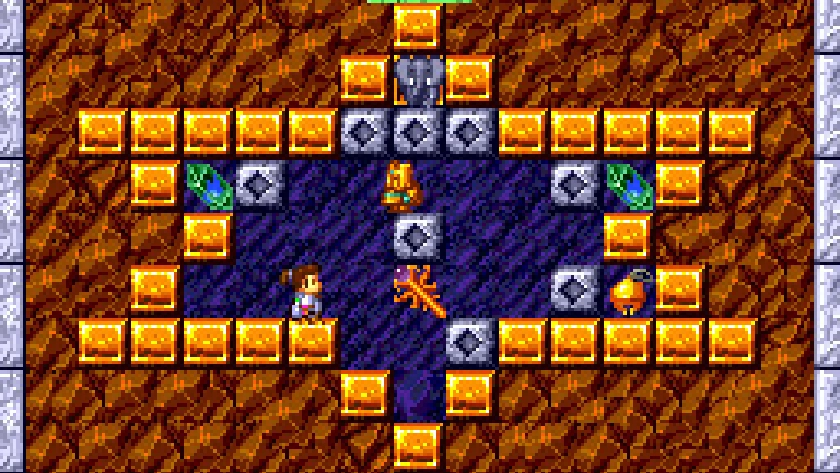

1986年、アーケードとファミリーコンピュータでほぼ同時に世に出た初代は、いま見ても骨太な設計のアクションパズルです。魔法使いダーナを操り、制限時間の中でステージのどこかに置かれた“鍵”を取り、出口の“扉”にたどり着く――ルールは単純ですが、進路づくり・敵の制御・時間管理・資源配分が一体となって悩ましさを生みます。世界観は、王ソロモンが遺した強大な魔道書「ソロモンの鍵」が星座宮の奥に封じられているという神話から始まり、その書を巡って世界に裂け目が生じ、悪霊がはびこる混沌を鎮めるためにダーナが迷宮へ向かう、という古典的な“魔導ファンタジー”。雰囲気は重く、しかしステージごとの謎解きは非常にロジカルです。

操作の要は“換石の術”。ダーナは空間に石ブロックを作り出し、また壊すことができます。足場を創出して段差を上がり、進路を切りひらき、あるいは敵の足元を抜いて落とす。ブロックは自分の向いている方向の一歩前や、足元の斜め前などに生成でき、ステージ端を使えば少し離れた位置にも置けます。出せる数そのものには上限がない一方で、白い硬石や魔界へ通じる“カミーラの鏡”など、術が封じられるゾーンも各所に配置され、安易に“積む”だけでは通れない構造が続きます。作る・壊す・落とす・塞ぐの往還が、生きたルート設計を生みます。

敵への直接攻撃は、炎の壷を拾って放てる“火球の術”が中心ですが、弾は貴重でストック制。貫通できる弾か単体撃破用か、射程を伸ばすか、どこで温存するか。有限資源のやりくりは、ひらめきと同じくらい戦略性を要求します。特定の敵を一掃できる薬や、時間を大きく回復させる砂時計など、救済もありますが、どれも万能ではないため、最後はルートとブロックワークの精度がものを言います。さらに、星座マークを経由して入れる“楽園”のようなボーナス部屋、道中に隠された“ソロモンの封印”や“呪文のページ”を全て回収して初めて到達できる真エンディングの導線など、探索の厚みも際立っています。ワープできる“金の翼”の使いどころひとつにも意味があり、安直に飛ぶと必要アイテムを飛ばしてしまう――そんな罠も仕込まれています。

敵キャラクターの種別と動きのバリエーションも、パズルの質を底上げしています。床を歩き石を壊して迫るゴブリンやガーゴイル、短射程の炎で障害を焼くドラゴン、壁面沿いに動くスパークボール、空間を漂うゴーストやデビルキッズ、そして鏡から湧き続けるサラマンダーやヘッド系の追尾脅威など、移動経路・当たり判定・石との相互作用がそれぞれ違うため、同じ“換石”でも組み立てが変わります。火炎で焼けない“邪悪な炎”のような地形罠まで絡むと、時間内に安全地帯を切り出す“工事”の面白さが立ち上がってきます。

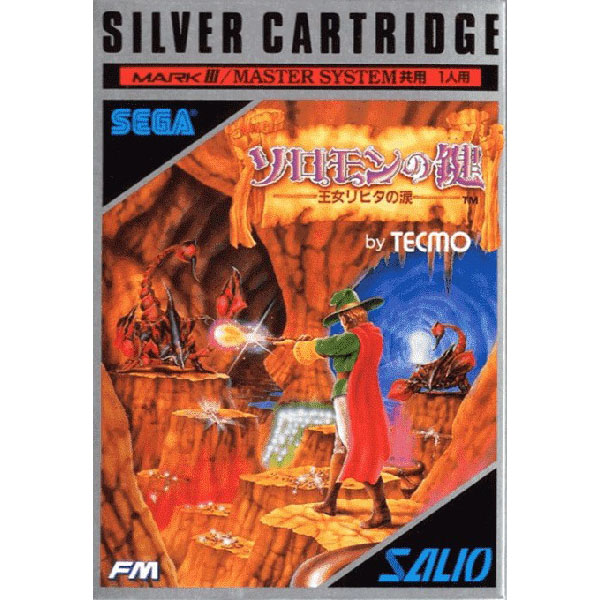

移植・配信の層も厚く、家庭用(FC/ディスクシステム)やホビーパソコン群への展開に加え、後年はバーチャルコンソール(Wii/3DS/Wii U)や“アーケードアーカイブス”(PS4/Switch)、Nintendo Switch OnlineのFCラインナップでも遊べるようになりました。セガ・マークIII/マスターシステムの『王女リヒタの涙』版ではFM音源対応で音楽表現が豊かになり、画面解像度の都合でフロアの縦幅が一段少ないなど、手触りの違いも話題でした。こうした各機種版の差異は、単なる“完全移植”では味わえない歴史的ニュアンスを残しています。

評価面では、アクションとパズルの勘所を一本に束ね、火球の弾数という“制約”を設計の核に置いた妙が高く評価されました。黄道十二宮をモチーフにした美学、秘密の部屋を見つける収集遊び、チャレンジを促す難曲線。どれもが“やればやるほど手が覚える”タイプの名作を形作っています。攻略的な観点では、鏡の周囲など換石禁止の帯を理解して早めに足場を確保し、敵の発生タイミングを“待ち”で調整しながら火球を最小投資で通すのが定石です。最終層で火球ストックがリセットされる仕様も、力押しではなく“手筋”で決めろという設計思想の表れにほかなりません。

ゲームソフト

ファミリーコンピュータ版

ディスクシステム版

セガ・マークIII / マスターシステム版

プレイステーション2版(テクモヒットパレード)

Xbox版(テクモクラシックアーケード)

ZIPANG(PCエンジン版)

1990年のPCエンジン版『ZIPANG』は、同名映画とのタイアップで大胆な衣替えをした“公認リメイク”です。タイトル画面にも許諾表記があり、根幹はファミコン版のソロモンの鍵を踏襲しながら、キャラクターや演出に大幅なアレンジが入っています。

操作感も独自で、例えばジャンプ入力のアサインが変更可能だったり、火球と換石のボタン配置が原作と逆に感じられる場面があるなど、慣れた手癖が通用しない瞬間が随所に現れます。ファミコン版からの“面構成の引用”が目につく一方、当たり判定や敵のスピード、操作レスポンスの差が、同じレイアウトでも別解や新しいタイミングを要求してくるのが面白いところです。

難度は全体に高すぎず、しかしパズル寄りの場面では手応えがあり、原作経験者でも“いつも通り”のルートで押し切れない工夫が潜みます。例えば、ステージ番号の下一桁が特定の数字になる部屋に“隠し板”が用意されていたり、鍵そのものが隠されている部屋があったりと、探索の目を養う仕掛けが散りばめられています。オリジナルの手触りに映画的なテイストが重なり、演出の色合いが変わることで、既知のパズルが新鮮に見える——そのリメイクとしての意義が『ZIPANG』の魅力です。PCエンジンらしいグラフィックの密度や音の鳴りで、同じ“設計パズル”の喜びを別角度から照らした良作と言えます。

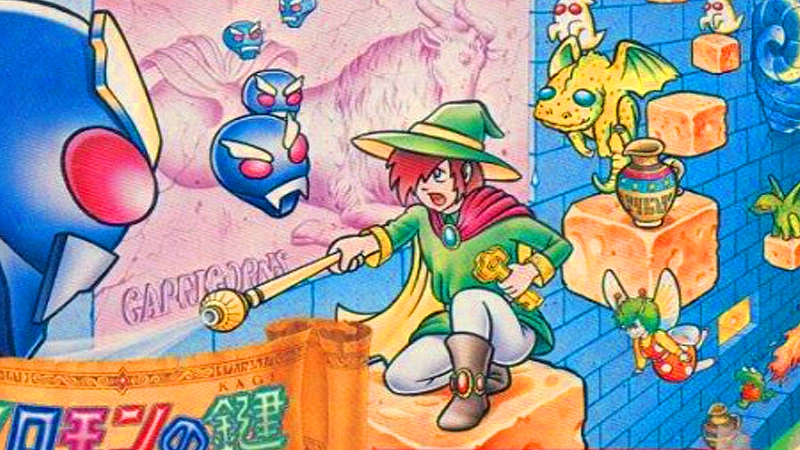

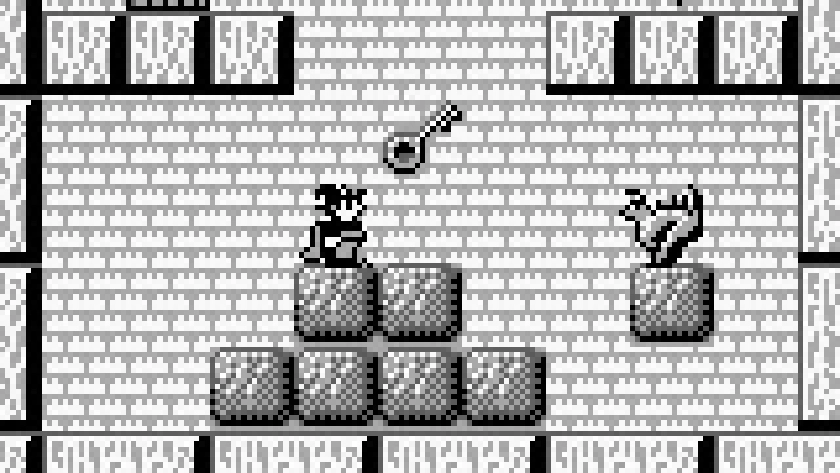

ソロモンズ倶楽部(ゲームボーイ版)

1991年リリースの携帯機版は、シリーズの入り口として非常に出来がよい前日譚です。画面は小さくなり、1部屋の尺も短めに調整され、全体の難易度は初代より穏やか。ダーナは魔法学校の試練に挑む身という設定で、50の部屋を突破すると“レベルソロモン”と呼ばれる最終区画が現れます。注目は、好きな順番で選んで挑めるステージセレクトと、クリア状況をパスワードで保存できる導線です。携帯ゲームの遊ばれ方を踏まえ、短時間で切れ目よく進める構成になっています。

ゲーム性の重心は“換石の術”に据えたまま、挫折をやさしく受け止める仕掛けが足されています。ステージによってはショップに立ち寄ってアイテムを購入でき、火球や鏡割りの道具、水鉄砲(赤い炎に相当する障害の処理手段)などを状況に応じて準備できます。もちろん、それらを使わずとも解ける設計なので、初見はアイテムに頼って流れを学び、慣れたらノーアイテムで詰将棋のように詰める――そんな二段構えの楽しみ方が成立します。

ステージ中で“動く石”が往復して足場のリズムを作ったり、落下させた敵の当たり判定が消える挙動に変わったりと、細かな調整も携帯機向けに最適化されています。操作は2方式が選べ、斜めジャンプの感触なども手に馴染むよう工夫が見られます。総じて、“ソロモンらしさ”を守りながらエントリー性と周回性を高めた良改編と言えるでしょう。

ソロモン(ゲームボーイカラー版)

2000年にゲームボーイカラーで発売された『ソロモン』は、同社の『モンスターファーム』と世界観をクロスさせた大胆なリメイク路線です。舞台は同シリーズの時代設定を踏まえた塔、主人公は若き日のコックス。フロアを登りながら鍵を手に入れて扉へ到達する基本はそのままに、面ごとに“ヨイモン/ワルモン”が現れて、攻略の補助や妨害を行います。

特定の部屋で赤い羽を獲ると入れるボーナスステージでは、空きのある円盤石にモンスターを封印して仲間にでき、スエゾーやゴーレム、ライガー、ヒノトリなど、おなじみの顔ぶれがパズル攻略の手数を増やします。隠しアイテムの出現やブロック全消しといった効果を戦略的に使い、アイテム取得率100%を目指すやり込みは、シリーズでも随一の“収集×解法”ハイブリッドです。

ステージ構成は全60。特定階でボス戦が挟まれ、ライフ制の耐久戦を“換石+頭脳戦”で切り崩していくアクション寄りの見せ場も設けられています。最上階で塔の主を退けたのち、実は“地下”に真の試練が待つという二段構えの構成も、シリーズの伝統に沿ったものです。二周目で各所の“銀の鍵”を回収して地下へ挑む導線は熱い一方、地下10階の難度は非常に高く、正攻法を突き詰めるか、助っ人モッチーの無敵時間を絡めて突破するかで、プレイ感が大きく変わります。ゲームボーイカラーの制約下でも、1画面に収まらない大きな部屋や、ボスの演出、仲間モンスターのメタ的な使いどころなど、リメイクならではの変奏が楽しめます。モンスターファームを知らなくても、アクションパズルとしての核がきっちり通っているため、クロスオーバー作品にありがちな“キャラ乗せ替え”に留まらない満足が得られます。

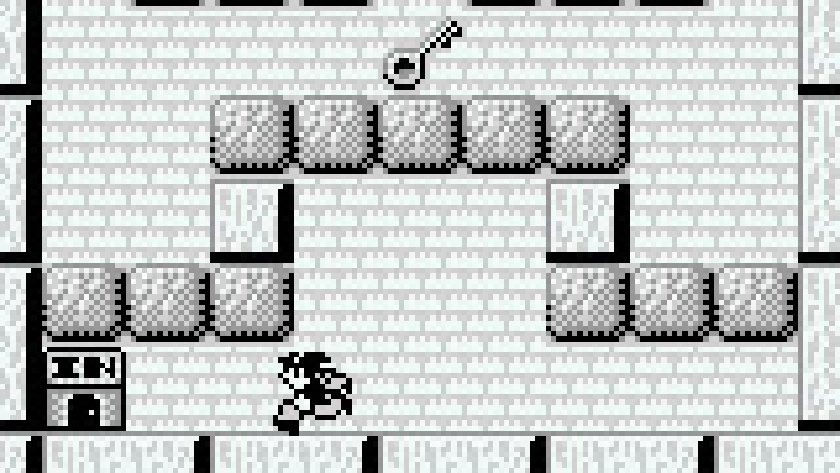

ソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦

2作目は原点の骨格を引き継ぎながらも、思い切って“アクション性の切り落とし”に舵を切った独自の進化形です。舞台は冬の妖精たちが住む氷の島クールミン。前日譚という位置づけで、見習いのダーナが氷魔法を授かり、島を溶かそうと襲来する炎の怪物を鎮めていきます。ここでのダーナはブロックではなく氷塊を創出・破壊し、その重さや滑りを利用して炎にぶつけて消火します。氷は壁や管、壺と隣接すると“凍り付く”性質があり、さらに押すと障害物まで滑走するので、配置→固定→滑走→落下という挙動を頭の中でシミュレートしながら一手ずつ進めていくのが基本です。壺が燃え上がるとその上で氷が作れない、管は移動に使える、といったルールが積み重なり、後半では“先に氷を固定しないと滑って詰む”“この炎は真上から落として消すしかない”といった、条件付きの論理パズルが次々に提示されます。

ここで重要なのは、初代にあった“敵が追ってきて焦る”という圧迫感が薄く、代わりに“正解手順をどう構成するか”が主役になっている点です。ダーナは左右の歩行と1段上り、そして氷の創出/消去のみ。行動の自由度は狭いのに、氷の性質によって組み合わせの空間が一挙に広がるため、入力は少なく思考は深い、という知的快楽が前面に出ます。メインモードは10ワールド×10面で、クリア後には追加ステージが50面開放される仕掛けもあり、達成後の“もうひと伸び”が用意されているのも嬉しいところです。日本版はセーブ電池で記録でき、英語版はパスワードで継続可能。さらにステージエディタも搭載され、とくに日本版では自作ステージの保存までサポートされていました。北米では『Fire ‘n Ice』というタイトルで発売され、作品の方向性がパズル寄りであることが名前からも伝わります。

設計思想として、初代の“作って壊して敵をハメる”快感を、完全に論理パズルの文脈へ最適化したことが本作の肝です。直感で突破できる面は少なく、ひとつの氷が“固定される/されない”“滑る/落ちる”の二項で盤面の意味がガラリと変わるため、盤面の読み解きが何よりの武器になります。結果として「落ち着いて考えれば必ず解ける」手応えが強く、タイムアタックやスコア狙いよりも“解法の美しさ”を味わうシリーズ内の異色作といえるでしょう。

まとめ

「ソロモンの鍵」シリーズが現在まで語り継がれる理由は、ひとえに“換石の術”というシンプルな道具立てが、驚くほど広い設計空間を提供しているからです。作る/壊す/落とす/塞ぐ――たったこれだけの操作で、敵配置、時間、資源、地形制約のパラメータが有機的に絡み合い、毎部屋にミニマムな“設計問題”が現れます。初代はその核を最も純粋に提示し、ゲームボーイの『ソロモンズ倶楽部』は間口を広げ、ファミコンの『2』は氷という別の論理で思考を拡張し、GBCの『ソロモン』は異世界観と収集要素で熱中の軸を増やしました。リメイク『ZIPANG』や数多い移植群は、同じ骨格を異なる時代とハードの文脈で照らし直し、作品の輪郭をより立体的にしてくれました。

シリーズを一言で表すなら、“発想を形にする快感”。ブロック一個の置き方が未来の安全地帯を生み、弾一発の節約が真エンディングの扉を開き、ひとつの気づきが部屋全体の意味をひっくり返す。そんな手応えが、今なお古びません。未体験ならまず初代から、経験者なら違う機種版や派生作で“換石の言語”の転調を味わってみてください。ダーナの一振りで生まれる小さな足場は、きっとあなたの中にも新しい道を作ってくれるはずです。

ソロモンの鍵シリーズの一覧