本記事では、エニックスが世に送り出した育成シミュレーションの金字塔「ワンダープロジェクトJ」シリーズを、作品の思想や遊び心地、物語、開発背景まで段階的にひも解きます。シリーズ全体像に触れたうえで、スーパーファミコンの初代『機械の少年ピーノ』、NINTENDO 64の続編『コルロの森のジョゼット』をそれぞれ詳しく語ります。システムの仕組みから物語の余韻、細部のディテールまで、可能な限り掘り下げてご紹介します。

シリーズの概要

ワンダープロジェクトJシリーズは、エニックスが発売した育成シミュレーション型アドベンチャーゲームで、プレイヤーがインターフェイス・ロボを介してギジン(人型ロボット)を育て、物語を進めることを特徴としています。1994年のスーパーファミコン用『機械の少年ピーノ』と、1996年のNINTENDO 64用『コルロの森のジョゼット』の2作で構成され、前者は能力値と性格を数値で管理しながら成長を促すシステム、後者は数値表示を廃して会話や行動から内面を推測する仕組みを採用しました。どちらも能力だけでなく感受性や信頼、勇気といった“心”の成長を重視し、その結果が物語の展開や結末に直結します。世界観は、人間とギジンの共存と対立、社会問題や冒険を背景に、多彩な登場人物と緻密な舞台設定が織りなす厚みのある物語が描かれます。育成の面白さとキャラクターとの関係構築が融合したシリーズです。

シリーズの魅力

キャラクターと関係性が生む「育てる物語」

ワンダープロジェクトJシリーズの最大の魅力は、プレイヤーが単にキャラクターを操作するのではなく、“人格”や“価値観”を育てることにあります。ピーノやジョゼットは、数値化された能力値だけでなく、感受性や信頼、真面目さといった見えにくい内面の要素によって行動が変化します。褒める、叱る、与える、奪うといった一つ一つの行動が、相手の記憶に残り、後のイベントで予期せぬ形で現れるのです。プレイヤーは彼らの性格の変化を長期的に観察しながら、自分との関係性を築き上げます。命令して従わせるのではなく、信頼を得て共に行動を目指す──この人間的な関係構築こそが、シリーズの中心に据えられています。

数値と感情が交差する育成システム

シリーズは、従来の育成ゲームのように能力値を上げるだけでなく、ステータス間のバランスや行動傾向の相互作用を強く意識させます。運動性を高めれば知性が下がることもあれば、感受性を伸ばすと攻撃性が抑えられるなど、現実的な性格形成のような因果関係が存在します。さらに自信や運といった直接戦闘力にはならない要素がイベントの成功可否を左右し、信頼度が低いと命令を無視することすらあります。このため、プレイヤーは「どの能力をいつ育てるか」を慎重に判断しなければならず、同時に“心の育成”を軽視できません。数値化されたパラメータと、感情や関係性といった非数値的要素が常に交錯することによって、育成の奥深さが生まれています。

ゲームプレイと物語が密接に絡む構造

ワンダープロジェクトJのストーリーは、プレイヤーの育て方そのものが物語の展開や結末に直結する作りになっています。回路Jを起動するためには七つの心を育む必要があり、その過程は単なるチェックリストではなく、日々の行動と体験の積み重ねによって達成されます。また、周回プレイを前提にしたエンディング分岐は「もっと良い結果を出すためには何を変えるべきか」という内省を促します。前作の真エンディングから続く続編の物語は、前作を遊んだ人にとってはキャラクターの未来を見届ける喜びがあり、シリーズを通してプレイヤー自身が物語の証人であることを強く意識させます。これにより、ゲームプレイと物語体験が切り離せない密度を持ちます。

世界観と生活感のリアリティ

コルロ島やブルーランドといった舞台は、ただの背景ではなく、そこに暮らす人々や社会構造まで描き込まれています。ギジンと人間の関係性、政治的な権力争い、義賊の存在、差別や偏見、復興と侵略といったテーマが絡み、プレイヤーは単にキャラクターを育てるだけでなく、その社会で生きることの意味を体感します。続編ではアルバイトや映画鑑賞、潜水艦の操縦訓練など日常的な行動が導入され、単調な育成ではなく“生活”としての体験が広がります。世界は広く、イベントや人物が複雑に絡み合うため、一つの選択や行動がどこか別の場所で波紋を広げる感覚があり、そのリアリティがプレイヤーの没入感を高めます。

技術と演出が生むキャラクターの生命感

シリーズは当時のハード性能を最大限に引き出し、滑らかなアニメーションと豊かな表情でキャラクターを生きている存在として描き出しました。川元利弘や山下明彦といったアニメーターによるキャラクターデザインは、感情表現の幅を広げ、動きや仕草に説得力を持たせています。音楽もまた重要で、森彰彦によるメロディは温かみや切なさを感じさせ、場面の空気を深めます。また、インターフェイスを通じてキャラクターに触れる操作感は、プレイヤーとキャラクターの距離を縮める役割を果たし、まるで自分の目の前で本当に反応しているかのような錯覚を与えます。この“生命感”こそが、シリーズを単なるゲームではなく、心に残る体験へと昇華させています。

シリーズの一覧

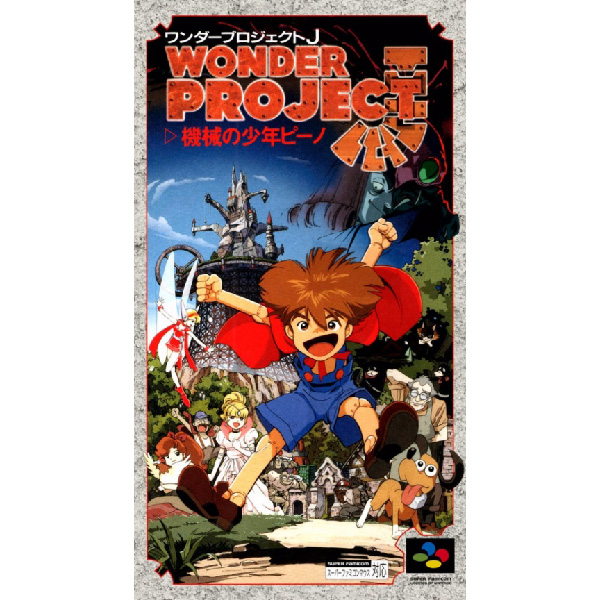

ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ

1994年12月9日、スーパーファミコン向けにエニックスから発売されたシリーズ第1作です。開発はアルマニックが担当し、プロデューサーは『46億年物語 はるかなるエデンへ』の藤本広貴、ディレクションとゲームデザイン、脚本は同作にも関わった米田喬が務めました。キャラクターデザインはアニメーターの川元利弘、音楽は『スーパーエアダイバー』を手がけた森彰彦が担当し、OP曲に歌詞を付けたイメージソングも制作されました。アニメーション表現や世界観づくりにもこだわりが見える布陣で、発売当時のスーパーファミコン作品としては演出面の完成度が際立っています。

ゲームの核は、妖精のような姿のインターフェイスロボ「ティンカー」をとおして、人間そっくりのギジン「ピーノ」に道具の使い方や振る舞いを教える点にあります。プレイヤーはカーソルで画面内のオブジェクトに触れ、ピーノの反応を観察し、その行動が適切かどうかを指示します。正しい使い方を理解すれば、物語の要所でその技術が求められ、イベントの突破に結びつきます。ただし、イベントによっては普段の常識と異なる行動が“正解”になる場面もあり、すでに教えた使い方をあえて“上書き”し直す判断が必要なこともあります。学びと実地の往復が一連の体験としてデザインされているのが本作の特徴です。

ピーノには体力と気力という2種類のエネルギーがあり、それぞれ最大500まで増やせます。体を使う行動やダッシュで体力が減り、頭を使う行動で気力が消費されます。回復は食べ物で行えるほか、電気代を支払いポットで1日休ませる“充電”でも100まで戻せます。どちらかが0になるとピーノは故障して倒れ、修理費は通常の30倍に相当する3000コルロが必要です。修理不能な資金状況ではゲームオーバーになるため、リソース管理がそのまま物語の進行に影響します。数値が低くなると移動が遅くなったり危険動作を見せたりする段階表現もあり、単なるメニュー上の値ではなく、画面上の振る舞いで状態が伝わる作りです。

成長の方向性は、攻撃性と感受性、運動性と知性といった“対”の関係をとるステータス群に支えられています。たとえば運動性が高いと体育会系の性格になりやすく、イベントの要求値を満たしやすくなります。筋力、脚力、バランス、思考力、創造力、感じる力、表現力、やさしさなど、行動に応じて伸びる細かな能力値が連動し、教育の手触りを生みます。加えて、confidenceに相当する「じしん」や「まじめさ」「コンキ(根気)」「しんらい(プレイヤーへの信頼)」「うん(運勢)」「ストレス」など、性格や成功率に関わる指標も存在します。しんらいが低いと指示を無視することがあり、0になると完全拒絶に至りますが、好物のプリンで一気に回復させられるなど、世界観に沿った解決策が用意されています。運勢はイベントやギミックの突破、戦闘時のクリティカルにも影響し、ときには高運が進行の必須条件となる局面もあります。

戦闘自体はピーノ対COMの自動進行で、育て方と展開の運が勝敗を分けます。プレイヤーの入力で技を出すのではなく、“これまで何をどう教えたか”が勝敗に跳ね返るため、教育方針の積み重ねが可視化される瞬間です。画面はサイドビューで、ボタン連打よりも観察と介入のタイミングが重要な操作感になっています。

物語は、戦争で荒廃したコルロ島の復興過程で、人間より高い能力を持つギジンが迫害されはじめた社会状況から始まります。ギジンの生みの親であるジェペット博士は、人間とギジンの橋渡しを願い、人間そっくりのピーノを完成させますが、直後に無実の罪で捕らえられてしまいます。プレイヤーはティンカーと協力してピーノを目覚めさせ、願いをかなえる「回路J」を起動するために、自然、スポーツ、冒険、必要なときに戦う勇気、他者を楽しませる心、勇気、愛といった“心”のリミッターを育てていきます。出会いと体験を通じて成長したピーノは島を砲撃から救いますが、その力の代償を払う展開に至り、エンディングはプレイ内容に応じて分岐します。1周目の結末では修復されて再会の希望が語られ、評価付きの2周目(育成評価システム)が解禁されます。短い日数で全シナリオをクリアする真の条件を満たすと、5年後へ続く結末が描かれ、後の『J2』へ直結します。

ピーノ自身はギジン4649型で、12〜13歳ほどの少年をイメージした外見です。明るい性格ながら、機械である自分に揺れる場面も描かれ、育て方で人格の傾きが変わります。内部には回路Jが組み込まれ、人格は4つの側面をもつ設定が示されます。水に弱い点などもキャラクター性に反映されています。ティンカーはギジン4648型で、のちの『J2』主人公ジョゼットの人工頭脳のベースでもあります。コルロ3世とティファニー王女、宰相メッサラ、冒険家アッド、港守のガメチー、義賊のヤマネコ、そしてピーノの友である46号らが絡み、ギジン差別の現実や陰謀が物語を動かします。メッサラの正体や、島の人々の意志が結末に及ぼす影響など、世界観の要素は続編にも受け継がれていきます。

開発の歩みもユニークです。発端はMacintosh時代に見かけたドッグショーゲーム『パピーラブ』で、そこから“育てる面白さ”をどうゲーム化するかの模索が始まりました。初期は“コンペット”という生物を育てる案で92ページの企画書が作られるも、魅力が伝わりにくいと判断され、題材を「木の人形(ピノッキオ)」に転換して130ページ規模の企画書に膨らみます。リアルタイム対話型の育成という核は保ちつつ、マルチエンディングは実装が難しく、最終的には“どこを操作するとどうなるか”を絵コンテで可視化して企画が通過しました。紙資料はスクウェア・エニックスに保管され、後年の電子化プロジェクトの参考として一部公開されたことも知られています。スタッフには米田喬、山彦寛子らのプログラム陣、背景・美術の藤岡英俊、オブジェクトデザインのメンバー、アニメーションの飯田馬之助や川元利弘らが名を連ね、エニックス側の関係者も多数参加しました。

評価面では、『ファミ通』クロスレビューの合計28点(8・5・9・6)、『ファミリーコンピュータMagazine』の読者投票による「ゲーム通信簿」総合22.6/30、海外系メディアでは5段階で4.2など、独創性やキャラクター性が好意的に受け止められています。キャラクター、音楽、操作性、熱中度、オリジナリティなどの項目もバランスよく支持され、育成シミュレーションにコミュニケーション性を強く組み込んだ新しさが評価の核になりました。

ワンダープロジェクトJ2 コルロの森のジョゼット

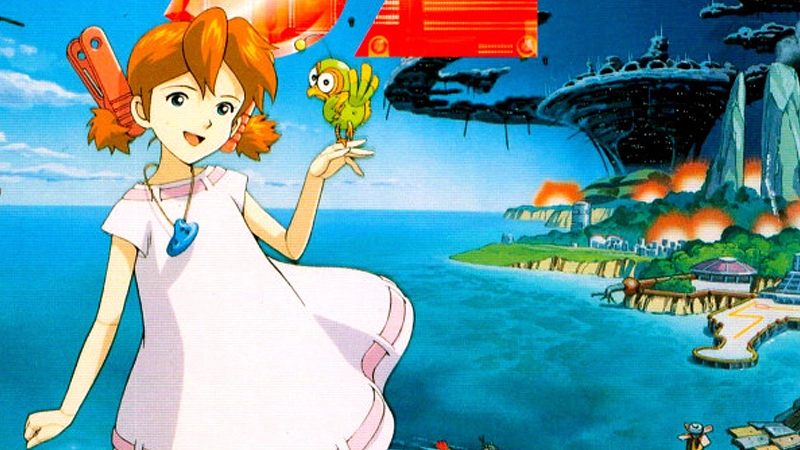

続編は1996年11月22日にNINTENDO 64で発売され、2010年4月12日にはiモード向けの携帯アプリ版も配信されました(携帯版にはオリジナルの会話シーンが追加)。キャラクターデザインはアニメーターの山下明彦が担当し、前作のテイストを保ちながら、ハード性能の向上を活かした表現でキャラクターの魅力をいっそう引き出しています。

基本概念は共通で、プレイヤーは鳥型のインターフェイスロボ「バード」を操作し、世間知らずのギジン「ジョゼット」を導きます。ただし、第1作のように“道具の使い方を明確な数値で覚えさせてイベントを解く”一本道の構造から、大幅に自由度が増した点が最大の違いです。ジョゼットの性格や言動を左右する“性格回路”は積極・友好的と消極・反抗的の対構造で設計され、内部パラメータとして隠されています。プレイヤーはジョゼットとの会話を通じ、彼女自身の感覚的な返答からおおまかな傾向を読み取り、行動で調整していきます。条件を満たしたときに起動可否を選べる性格回路の通知はありますが、数値の丸見えを避けることで“人と接するとき相手のステータスは見えない”という現実感を重視した設計です。これは前作が“コミュニケーションアドベンチャー”を志向したのに対し、ユーザーからは育成SLGとして受け止められがちだった状況への調整でもあります。

さらに、本作は“世界初の人工人格”を搭載したとされ、ジョゼットは決まった反応を返すだけでなく、自ら思考してプレイヤーに話しかける振る舞いを見せます。ブルーランドでの生活はやり込み要素に富み、映画館に出かけたり、アルバイトで小遣いを稼いだり、潜水艦「ドルフィン号」の操縦を学ぶなど、日常と冒険がシームレスにつながります。イベントの発見や学習、獲得した能力に応じて“実積率”が上がっていく構造もあり、前作の一本筋の進行に比べて、生活の広がりと遊びの厚みが増しました。

物語の導入は衝撃的です。ジェペット博士は、最新型ギジンのジョゼットと教育係のバードに、ブルーランドへ渡り“プレイヤーさん”の世話になりなさいと告げた直後に倒れ、そのまま息を引き取ります。博士の遺言に従い、何も知らないジョゼットはバードとともに新天地へ向かい、プレイヤーは前作に続いて見えない世界から彼女を導きます。ジョゼットはギジン5984型で、ティンカーの人工頭脳をベースに14〜15歳の少女像で設計され、青いオカリナには願いをかなえる“J”が取り付けられています。この“J”を狙うシリコニアン帝国の影が物語に暗さを落とし、ジョゼットは時に危険へ身を投じます。充電要請を無視すると倒れてゲームオーバーに至るなど、ギジンとしての身体的な制約も前作同様に描かれます。

ブルーランドでは多彩な人物との関わりが展開します。総督でありながら身分を隠して島民の声を聞くアーノルド、彼に片思いする市長の娘パール、彼女に付き従う取り巻きたち。居酒屋を切り盛りするカレン・オネストと娘のサファイア、革命団のリーダーであるガロン、修理工のガンテ、盲目の少女クララとその父で病院の院長、映画監督リュミエールと助監督アラン、漁師たちや大道芸の一座など、日常と抵抗が交差する面々がジョゼットの成長を支えたり試したりします。クララの病の原因がプロトン鉱石の汚染にあると判明するくだりは、支配構造の問題を静かに指し示し、のちに快復へ向かう希望を描きます。ジョゼットが助けた人々は、終盤の祝祭の場にも姿を見せ、彼女の歩みが確かなつながりを生み出したことが伝わります。

敵対勢力としては、シリコニアン13世(メデューサ)が帝国の威を背景に“J”を狙い、理不尽な圧政を敷きます。前作の宰相メッサラは首だけで生き延び、帝国をそそのかして侵略に関与します。科学者フラーケンは兵器開発を統括し、ジョゼットの捕獲を指揮。親衛隊のハーベン大佐は厳格ながらも一般市民への暴力を諌める一面を持ち、ジョゼットと格闘場で対決します。雇われのゲドー一味や、コルロ島のギジンを兵器へ改造した「ギジン46号」などの存在も、物語に緊張をもたらします。終盤、コルロ島は無惨な姿へと追い込まれますが、ジョゼットは“Jの目”の力に導かれ、人の大地の復活を願います。その願いは代償を伴い、やがてジョゼットは本物の人間へと転生します。ここで前作から続く“心”のテーマは、単なる機能の枠を超えた結末へつながります。

前作主人公ピーノは人間に転生し、「ポッコ/ピーノ・コルロ」として登場します。泣き虫でひねくれた面もありますが、根は素直で優しく、ジョゼットと衝突しながらも和解して良き友になります。革命団にも参加し、エピローグでは王位に就きます。前作のヤマネコ団に関わるドロとボーも、今回は深海漁師として顔を見せます。こうした“前作からの連なり”が随所に配され、2作を通じて一本の長い叙事詩を形づくっています。

システム面の進化として、生活行動の幅広さと“内部パラメータ”の導入が、プレイヤーの解釈力と観察力を求めます。ジョゼットに話しかけて心の傾きを読み取り、映画やバイト、勉強、船の操縦など生活の選択で性格や能力を調整する一連のプロセスは、“人と関係を結ぶ”感覚に近づける工夫です。人工人格による自発的な語りかけも相まって、プレイヤーは“教える/導く”ことに手応えを感じます。携帯アプリ版では、オリジナルの会話シーンが追加され、携帯という環境でのコミュニケーション感覚に寄せた体験が提供されました。

評価としては、前作を発展させたゲーム性やキャラクターの魅力が高く評価されつつ、売上は伸び悩んだと伝えられています。テレビCMの内容からジャンルを誤解され“ギャルゲーム”と捉えられてしまったのではないか、という説も語られました。とはいえ、生活と物語が渾然一体となったデザイン、自由度の高い探索とやり込み、人工人格による応答の新しさは、当時のコンソールゲームにおける意欲的な試みだったことは間違いありません。

まとめ

「ワンダープロジェクトJ」シリーズは、プレイヤーの入力を“直接操作”ではなく“教育とコミュニケーション”へ転換したことで、育成シミュレーションという枠を広げた作品です。第1作は、ティンカーを介してピーノに行動を教え、体力・気力や多面的な能力値、信頼や運勢、ストレスといった指標の連動で“育てる手触り”を具体化しました。イベントでの正解が常識とズレる局面、2周目に導入される育成評価システム、回路Jの発動条件に置かれた“心”のリミッターは、行動の結果だけでなく“どんな心を育てたか”を問う設計です。物語はギジン迫害の社会と、人間と機械の共生の行方を描き、真エンディングで5年後へつなぐことで続編の土台を築きました。

続く『J2』は、隠された内部パラメータと性格回路、人工人格の搭載、生活行動の広がりによって、観察・会話・選択の循環を強化しました。ジョゼットに自発的な語りが生まれ、プレイヤーは“数値をいじる”のではなく“関係を築く”方向へ誘導されます。ブルーランドの日常と帝国の圧政が交差する舞台で、クララの病やプロトン鉱石の汚染、革命団の動き、そして“Jの目”の導きと転生に至るラストが、前作から続く“心の在りか”というテーマを結晶化させます。携帯アプリ版の会話追加や、後年の資料公開、レトロゲーム復活投票での人気など、時代を超えて語り継がれる要素も多く、シリーズ全体の存在感を裏づけています。

総じて本シリーズは、「教えること自体がゲームであり物語である」という設計思想を、数値・演出・分岐・生活導線のすべてで支えた稀有な作品です。ピーノやジョゼットが示した“学び、迷い、選び、願う”というプロセスは、プレイヤーの手の動きと画面上の変化を結びつけ、心の育成をゲームにするための具体的な方法論を提示しました。発売から年月を経ても、その体験は古びにくく、今なお“教えるゲーム”の先駆けとして参照される価値を持ち続けています。

ワンダープロジェクトシリーズの一覧