この記事では、ナムコの名作アーケードゲーム『ディグダグ』から始まるシリーズについて、そのゲーム性や登場キャラクター、続編や派生作品までを詳しくご紹介します。単なる懐かしさだけでなく、時代を超えて進化し続けてきた本シリーズの魅力を、作品ごとにじっくりと紐解いていきます。

シリーズの概要

『ディグダグ』シリーズは、1982年にナムコがアーケード向けに発売したアクションゲームを起点とする作品群です。主人公ディグダグ(ホリ・タイゾウ)を操作し、地中を掘り進みながら敵を銛で膨らませて倒すという独自のゲームシステムが高く評価されました。続編『ディグダグII』では島を崩して敵を落とすという斬新なスタイルに変化し、以降も『ディギングストライク』や『アレンジメント』などで多彩な展開を見せています。多数の家庭用機やデジタル配信で移植され続け、幅広い世代に親しまれてきました。シンプルながら奥深い戦略性、ユニークなキャラクター、そして文化的な存在感を持つこのシリーズは、今なお色あせることのない名作として知られています。

シリーズの魅力

掘る、仕掛ける、倒すの三位一体のゲームデザイン

『ディグダグ』シリーズの根幹をなす最大の魅力は、他に類を見ない「掘る」という動作を軸に構築された革新的なゲームデザインにあります。一般的なアクションゲームがジャンプや攻撃を中心に設計されているのに対し、本シリーズではプレイヤーが地中を自在に掘って道を切り開くことが基本となります。この地形を自ら構築しながら戦うというメカニズムは、プレイヤー自身がゲーム内のステージを部分的にデザインしているかのような感覚を味わわせてくれます。

単に掘って進むだけでなく、そこに敵を誘導し、岩を落として一網打尽にしたり、銛とポンプを駆使して膨らませて破裂させるといった、独特の攻撃方法が加わることで、戦略性とアクション性が高度に融合しています。これらの要素が絶妙に噛み合うことで、「考えて動く」ゲーム体験が生まれており、1980年代初頭というゲーム黎明期にあって異常なまでに完成された設計思想が光ります。

この基本設計は後続のシリーズでも大切に引き継がれながら、作品ごとに微妙な変化や追加要素が加えられ、新しいゲーム体験を生み出しています。特に『ディグダグII』では、地面ではなく島を「崩す」ことで敵を倒すという真逆の発想が取り入れられており、根幹のプレイ感覚は保ちつつも、まったく違うアプローチで遊びの幅を広げました。掘る、仕掛ける、倒す。この三拍子が揃った『ディグダグ』のゲームデザインは、シンプルながらも異様な奥深さを持ち、世代を超えて今なお色あせることはありません。

機能美と愛嬌を備えたキャラクターたち

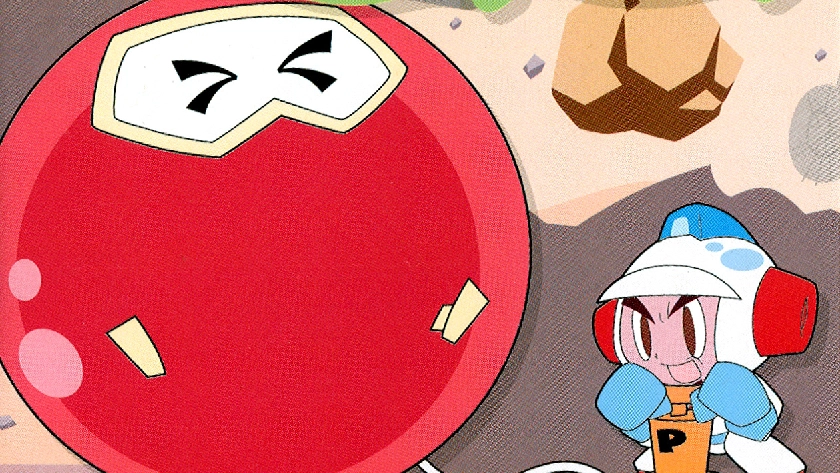

ゲームとしての面白さに加えて、『ディグダグ』シリーズの人気を不動のものとした大きな要素が、魅力的なキャラクターたちです。まず主人公の「ディグダグ」、後にホリ・タイゾウという名前が与えられた彼は、掘削スーツを身にまとい、一本の銛で地中のモンスターたちに立ち向かう屈強な男です。見た目は可愛らしいが、その行動はどこか過激で、ポンプで敵を膨らませ破裂させるという描写は、ポップなグラフィックに反して意外なインパクトを持っています。このギャップもまた、キャラクターとしての魅力を高めています。

対する敵キャラクターたちも非常に個性豊かで、特にプーカァとファイガーは、ゲーム史におけるマスコットキャラの一角を担う存在です。プーカァは水中ゴーグルをつけた風船のような見た目で、攻撃性は低いものの不気味に迫ってくる様子が印象的です。ファイガーは緑色の小型恐竜で、火炎を吐くという攻撃的な能力を持ち、プレイヤーにとってはより危険な存在となります。

これらのキャラクターは、単なる敵や主人公という役割にとどまらず、80年代以降のナムコのゲームやメディア作品でも度々登場し、企業の顔ともいえる存在感を放っています。パックマンやミスタードリラーといった他シリーズとのコラボレーションも盛んで、特にミスタードリラーではホリ・タイゾウの息子であるホリ・ススムが主人公を務めるなど、ゲーム世界をまたいだファミリーストーリーが展開されるという興味深い構造になっています。こうしたキャラクターの魅力と繋がりが、『ディグダグ』という作品を一過性のブームに終わらせず、文化的な広がりへと導いているのです。

得点稼ぎに潜む高い戦略性と職人芸

『ディグダグ』シリーズは、一見するとカジュアルなアクションゲームに見えるかもしれませんが、スコアアタックという側面に注目すると、驚くほど高度な戦略性が隠されています。敵をただ倒すだけではなく、どのタイミングで、どの深さで、どの方法で倒すかによって得点が大きく変化します。特に深い地層で敵を破裂させた場合は高得点が得られる仕様となっており、リスクを取って深く掘り進むか、安全策を取るかという判断が常に求められます。

また、岩を使ったコンボ攻撃もスコアを稼ぐうえで重要です。敵をうまく誘導し、岩の直下に集めたところで岩を落とすことで、一度に複数体を潰して大きな得点を得ることができます。この「一網打尽」の爽快感と、それを実現するための計画的なルート構築、時間管理、敵の挙動の読みといった一連の作業は、まさに職人芸とも呼べるプレイヤースキルを要求します。

こうした高度なスコアアタック要素は、単なる暇つぶし以上のゲームプレイを提供し、全国のゲームセンターでスコアを競う真剣勝負の舞台を提供しました。特に当時のゲームマニアたちにとっては、パターンを作り上げて安定した高得点を出すことがステータスとされており、攻略本やテクニック集が飛ぶように売れた背景には、このスコアへのこだわりがあったのです。戦略的思考とアクションの融合という観点から見ても、『ディグダグ』シリーズは非常に完成度の高い作品といえるでしょう。

多機種・多世代への膨大な移植と再評価の歴史

『ディグダグ』シリーズのもう一つの大きな特徴は、その異常なまでの移植・再発行の多さです。1982年のアーケード版から始まり、ファミコン、MSX、PC-8801、X1といった当時の国産パソコン、さらにはAtari、Apple II、コモドール64などの海外プラットフォームにまで移植されていきました。移植の際には各機種の制限や特性に応じたチューニングが施されており、中にはグラフィックが大幅に簡略化されているものもありましたが、それでも基本の面白さは失われることがありませんでした。

1990年代以降は、ナムコが自社のレトロゲームを再評価する動きを本格化させ、『ナムコミュージアム』や『ナムコクラシックコレクション』など、さまざまなアーカイブ形式でディグダグが収録されるようになります。これにより、当時リアルタイムで遊べなかった世代や、最新のゲーム機を使ってレトロゲームを楽しみたいという層にも広く普及していきました。

さらに、携帯電話用のiアプリやスマートフォン向けのダウンロード版、Nintendo Switchのアーケードアーカイブス版など、デジタル配信時代にも積極的に対応。新しい世代のプレイヤーが、物理メディアに頼ることなく手軽にディグダグを体験できるようになったことで、その評価はより普遍的なものへと変化していきました。長きにわたる移植の歴史は、『ディグダグ』が時代を超えて支持される普遍的なゲームであることの証明でもあります。

文化的アイコンとしてのディグダグ

『ディグダグ』は単なるゲームにとどまらず、80年代アーケード文化の象徴として、日本国内外で広く認知される存在となりました。ナムコが全盛期を迎えた時代に登場したこのゲームは、「掘る」というアクションと愛らしいキャラクターという独特の要素で強烈な印象を残し、多くの関連商品やメディアミックス展開を生み出しました。

グッズ展開も豊富で、プーカァのゼンマイ人形やTシャツ、ゲーム内用語を解説した豆本「ディグショナリー」など、ゲームを超えたコミュニケーションツールとして親しまれました。また、ゲーム音楽に歌詞をつけた楽曲「恋のディグダグ」も発売され、アーケードゲームの枠を超えたカルチャー的な広がりを見せています。

現代では、他のナムコ作品とのクロスオーバーや、リッジレーサーにおけるデカールとしての登場、さらには『Fate/EXTRA』とのコラボレーションで生まれた『DIGDUG BB』といった意外性に富んだ展開もあり、ディグダグという存在がいかに深く文化に根差しているかが伺えます。

このように『ディグダグ』は、単なるレトロゲームという枠を超えて、多様なメディアに浸透する「文化的アイコン」としての価値を持ち続けているのです。

シリーズの一覧

ディグダグ

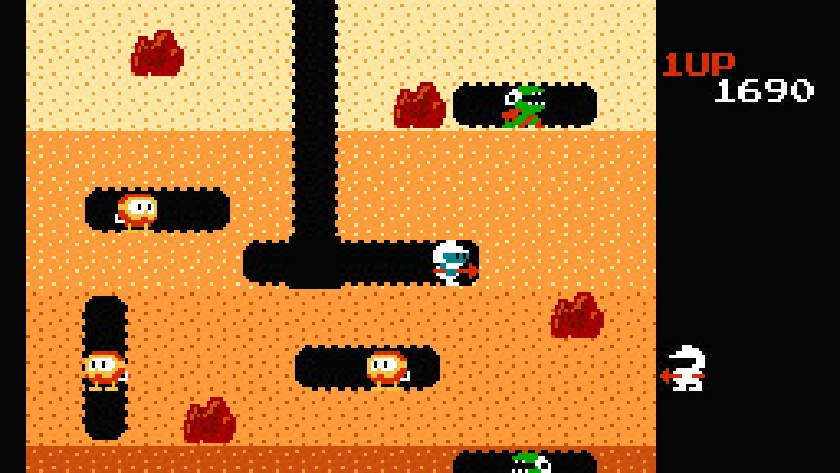

1982年にアーケードで登場した『ディグダグ』は、当時のゲーム業界に新しい刺激を与えました。固定画面で展開されるこの作品は、プレイヤーが主人公のディグダグ(後にホリ・タイゾウと命名)を操作して地中を掘り進み、モンスターを撃破していくという斬新なコンセプトでした。ゲーム操作は非常にシンプルで、4方向レバーと1つのボタンのみ。しかしながら、シンプルながらも奥が深いゲーム性が高く評価されました。

ディグダグの最大の特徴は、敵に銛を刺し、空気を送り込んでパンパンに膨らませ、破裂させるという倒し方です。さらに、敵を岩で潰すことで一気に複数体を倒せば高得点を狙うことも可能。掘る場所やタイミング、岩を落とすための誘導など、戦略性も求められるゲームでした。特に目変化状態のモンスターは壁をすり抜けて接近してくるため、常に緊張感を持ってプレイしなければなりません。

登場する敵キャラクターには、水中ゴーグルをつけた風船のような姿をしたプーカァと、火を吐く緑の怪獣ファイガーがいます。特にファイガーは火炎攻撃の射程が長く、油断するとすぐにやられてしまう強敵です。

このゲームは、音楽的な要素にも工夫が見られます。移動中にのみ流れるBGMは、実は音楽というよりもプレイヤーの動作に連動した効果音のようなものです。この演出がプレイの緊張感を一層高めていました。岩を落とすタイミングや敵の配置を読み解く技術など、プレイヤーの腕が問われるゲームとして、多くのゲーマーを虜にしました。

ディグダグII

ナムコの傑作アーケード作品『ディグダグ』の続編として1985年に登場した『ディグダグII』は、プレイヤーの戦略的思考を大きく刺激する作品です。前作では地中を掘り進みながら敵を破裂させるというゲームデザインが中心でしたが、今作では視点を上空からの俯瞰に切り替え、小さな島を舞台に島そのものを崩して敵を撃退するという、斬新なシステムが採用されました。主人公ディグダグは、島に点在する杭の上で操作を行い、特定の方向に地割れを走らせることで島を分断し、面積の小さいほうを崩落させて敵を海に落とすことができます。この操作により、敵を一度に大量に倒すという新たな達成感が生まれたのです。

ゲームでは、基本操作として移動用の4方向レバーと2つのボタンを使用します。片方のボタンは銛とポンプによる直接攻撃、もう一方が島崩しを行うための亀裂発生です。プレイヤーは直接敵を攻撃するか、罠を張って島ごと崩してしまうか、状況に応じて使い分けながらゲームを進めていきます。戦略性が高く、敵が残り1体になっても一定時間が経過すると自ら海へと飛び込んで撤退するという仕様もあり、タイミングと判断力が求められる緊張感のあるプレイが可能です。

シリーズを通して登場する敵キャラクター、プーカァやファイガーはもちろんのこと、本作ではその強化版であるネオプーカァやネオファイガー、突進攻撃を繰り出すユニコーン、爆発を引き起こす誘爆ロボ、そして主人公そっくりのブラックディグダグといった新たな敵も加わりました。特にファイガー系は横から破裂させることで得点が2倍になるなど、プレイヤーに戦略的行動を促す設計が随所に見られます。

さらに、『ディグダグII』では攻撃用の仕掛けも強化されました。岩や大岩、コズモボールといった落下物は、それぞれ挙動や攻撃範囲が異なり、活用方法によってゲーム展開が大きく変わります。また、敵を一定数倒すなどの条件を満たすことで登場するパワーアップアイテムも充実しており、移動速度を上げる靴や、銛の性能を強化する複数の種類のポンプ、さらには画面上の敵を一掃する隕石や光線といったスペシャルなアイテムまで存在します。これらは得点にも反映されるため、単にクリアを目指すだけでなく、スコアを競うプレイにもやり込み要素が満載です。

また、2人同時プレイ時には対戦要素も加わり、味方にも銛を刺せるという仕様がスリリングな駆け引きを生みます。スコアはラウンドごとに集計されるため、協力と競争の絶妙なバランスを楽しむことができます。ラウンドの背景や構成も多彩で、自然、砂漠、遺跡、氷原、月面など、テーマごとにビジュアルと音楽が変化し、プレイヤーを飽きさせません。50ラウンドで構成されるステージの節目にはボスラウンドが設けられ、巨大なプーカァやファイガーが登場し、通常攻撃が効かない彼らには特定の手段でしかダメージを与えられないという高い難易度が用意されています。

ディグダグ・アレンジメント

1996年に『ナムコクラシックコレクション Vol.2』の一部として登場した『ディグダグ・アレンジメント』は、初代『ディグダグ』のゲーム性をベースに、グラフィック、BGM、演出、そしてゲームバランスを現代風に刷新した意欲作です。基本ルールは変わらず、地中を掘り進み、銛を使って敵を膨らませて破裂させていく構成ですが、新たな敵キャラクターやボスの存在、さらにはパワーアップアイテムなどが追加され、よりスピーディでダイナミックなゲーム展開が可能となっています。

ゲーム中には「Hurry Up」の警告が表示されるタイミングが導入され、これに続いて無敵の追跡者キャラクターが登場することで、長考プレイを防ぎつつ緊張感のあるテンポを維持します。また、2人同時プレイにおいては、対戦要素が強化されており、敵だけでなく相手プレイヤーに銛を刺してミスに追い込むことができ、スコアで勝敗が決まる形式も対戦の妙味を高めています。50ラウンドの構成には複数のエリアテーマがあり、月面ステージなどでは専用のBGMが用意されるなど、演出面にもこだわりが光ります。

ディグダグ ディギング ストライク

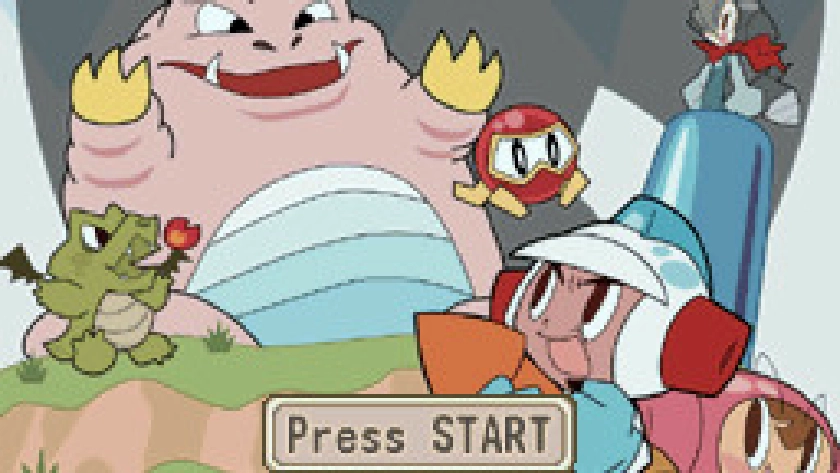

2005年にニンテンドーDSでリリースされた『ディグダグ ディギング ストライク』は、『ディグダグ』と『ディグダグII』の要素を融合したシリーズの集大成ともいえる作品です。プレイヤーは主人公ホリ・タイゾウを操作し、地中を掘り進んで杭を落とし、地上のボスを島ごと海に沈めるというアクションを展開します。上下2画面を活かしたプレイフィールや、戦略とアクションが複雑に絡み合うゲーム設計は、シリーズの持つ奥深さを次なるステージへと引き上げました。

また、登場キャラクターには『ミスタードリラー』シリーズからホリ・ススムやホリ・アタルが加わり、ホリ家ファミリーのストーリーが展開されるのも本作の大きな特徴です。地底から浮上してくるボス、様々な仕掛け、バリエーション豊かな敵たち、そしてプレイヤーを支援するアイテムとウェポン。それらを駆使しながら進める15のステージは、裏面や隠しステージを含めて何度でも挑戦したくなる奥行きを備えています。

ストーリー性も強化されており、かつての英雄であるタイゾウが再び表舞台に返り咲こうとする過程は、過去と現在のシリーズのファンにとって感慨深いものとなっています。ボス戦ではリアルタイムに杭の配置や地形を読み、的確なタイミングで島崩しを狙う必要があり、アクションとパズル要素が見事に融合しています。

ディグダグアイランド

2008年にはオンラインゲームとして『ディグダグアイランド』がサービス開始されました。これは『ディグダグII』のゲーム性をベースにした作品で、マルチプレイヤーでの対戦要素が強く打ち出されていました。独自のキャラクターデザインやストーリーが用意され、舞台となる「ホラヌ共和国」では、プレイヤーが協力して島を崩す戦略バトルを繰り広げました。しかし、惜しくも2009年にはサービス終了を迎えています。

まとめ

『ディグダグ』シリーズは、1982年のアーケードゲームから始まり、その後も多くのプラットフォームで展開されながら、ゲーム性の変化や技術の進化とともに歩み続けてきました。シンプルな操作ながら深い戦略性を持ち、可愛らしいキャラクターと中毒性の高いゲームシステムで、多くのファンに愛され続けています。掘って、狙って、爆破して――そんな独特のプレイ感覚は、今なお他のゲームにはない唯一無二の魅力を放ち続けているのです。

シリーズとしての広がりや後続作品との関連、そして現代における復刻版の豊富さを見れば、このシリーズがいかに長く、多くの人に支持されてきたかがよくわかります。これからもきっと、どこかで新たなディグダグとの出会いが待っているかもしれません。

ディグダグシリーズの一覧