本記事では、SNKの縦スクロールシューティング「ASO」シリーズについて詳しく解説しています。アーマーシステムやポイントによる成長要素、個性的な敵とボスのデザイン、家庭用移植や復刻版を通じた展開、そして評価までを段階的に整理し、シリーズ全体の魅力を深く掘り下げています。

シリーズの概要

ASOシリーズは、SNKが生み出した縦スクロールシューティングで、1985年の『ASO(Armored Scrum Object)』と1991年の続編『ASOII -LAST GUARDIAN-』から成り立っています。最大の特徴は「アーマーシステム」で、複数のパーツを集めて装備を完成させることで攻撃方法や防御手段を切り替えられる点にあります。レーザーやミサイルを強化するものから、敵弾を防ぐシールド、画面全体攻撃を行うサンダーまで多彩なアーマーが用意され、戦局に応じた選択が戦略性を高めました。また、スピードや攻撃を段階的に強化する「ポイント」や、逆効果をもたらす「裏ポイント」など、細かいアイテム管理が攻略の鍵を握ります。敵キャラクターは自己進化する生化学兵器「メカノクレート」と設定され、独創的なデザインのボスや中ボスがプレイヤーを待ち受けます。家庭用移植やアーケードアーカイブス、アケアカNEOGEOを通じて現行機でも遊べる環境が整い、名作シューティングとして長く評価され続けています。

シリーズの魅力

アーマーシステムの戦略性

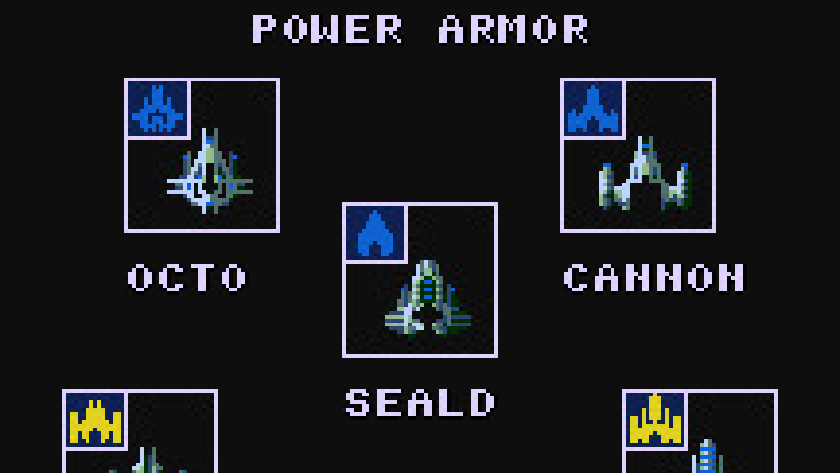

ASOシリーズ最大の特徴は、多彩なアーマーを収集して戦術を組み立てる仕組みにあります。初代『ASO』では8種類のアーマーが用意され、それぞれ攻撃範囲や性質が大きく異なっていました。正面に強烈なレーザーを撃つキャノン、敵弾を無効化するシールド、広範囲に爆発を起こすニュークリア、画面全体を覆うサンダーなど、用途ごとの差別化が鮮明で、場面に応じて適切な選択を迫られます。アーマーはエネルギー制で運用され、使いすぎや被弾で解除されるため、節約と投入のタイミングを見極める駆け引きが重要です。続編『ASOII』では種類がさらに増加し、ブラックホールやフェニックスといったユニークな効果を持つ装備も追加されました。どのアーマーを揃え、いつ投入するかという判断がプレイの深みを作り出しています。

ポイントアイテムによる多層的な成長要素

ゲーム進行を支えるもう一つの柱が「ポイント」システムです。S・L・Mの各ポイントを集めて速度や攻撃を段階的に強化し、さらにKポイントを得ることでミス後も能力を保持できる仕組みは、緊張感と安定感の両方を生み出しました。Eポイントによるエネルギー補給、Bポイントによるスコア稼ぎ、ワープ移動のWポイントなど、単なる強化以上の多彩な役割を持つアイテムが存在します。特に「裏ポイント」の存在はユニークで、スピードや攻撃のダウン、蓄積効果の消失といったペナルティを与え、アイテム取得が必ずしもプラスにならないリスク管理を生んでいます。これにより、地形の暗記や出現位置の把握が不可欠となり、リプレイ性を高めています。

敵キャラクターとボスの多彩なデザイン

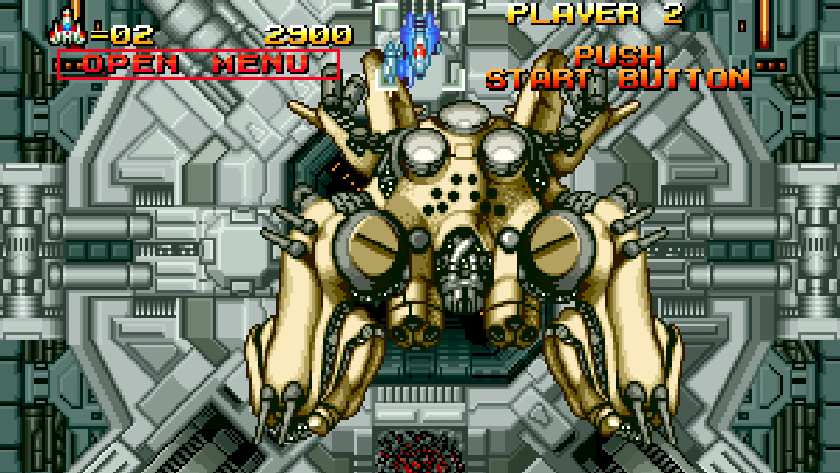

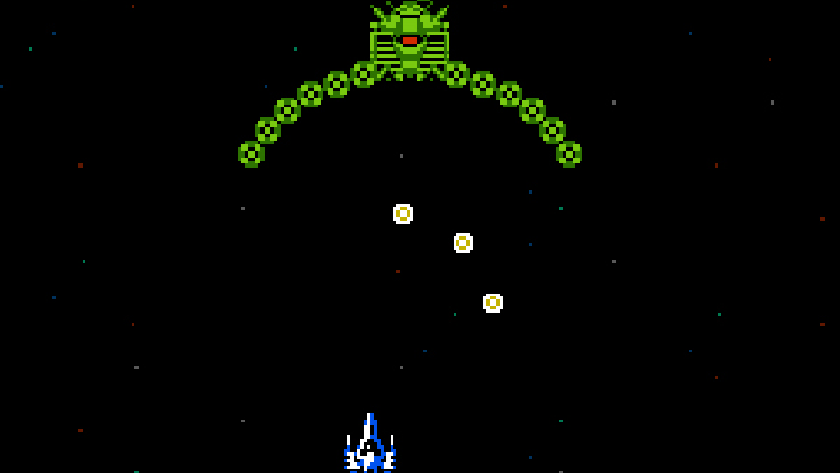

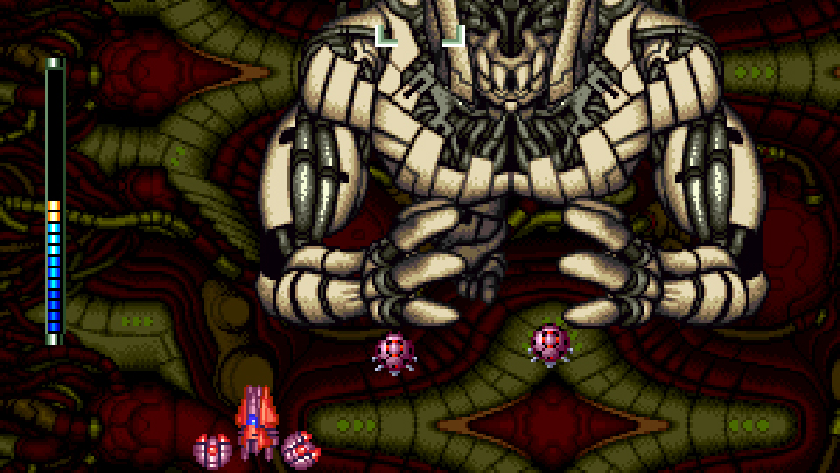

シリーズに登場する敵兵器「メカノクレート」は、自己進化や自己補給を行うという設定を持ち、世界観に一貫性を与えています。ザコ敵は単純な飛行物から誘導弾を放つ砲台まで幅広く、地上物と空中物が複雑に絡み合う配置でプレイヤーを追い詰めます。ボス戦ではさらに個性的なデザインが光り、サソリ型のシャリプトラ、多関節型のボンボネラ、瞬間移動を駆使するギガ・ビット、三層構造を持つジョジョ・ゼゼなど、どれも強烈な印象を残しました。続編では横画面の広さを活かし、動きや攻撃パターンに変化が加わり、アーマーの活用を前提とした攻略が求められるようになります。敵のビジュアルは締切間際に徹夜で作られたものも多く、独創性と迫力が一体となったデザイン群がシリーズの魅力を底上げしました。

移植とリメイクによる長期的な展開

初代『ASO』は1986年にファミコンへ移植され、アーマー取得方式やパワーアップ条件が簡略化されるなど、家庭用向けの調整が施されました。その後もPSPやPS3での配信、さらに「アーケードアーカイブス」としてPS4やSwitchに収録されるなど、時代を越えて遊ばれ続けています。『ASOII』もネオジオを皮切りに、ネオジオCD、PlayStation 3やWiiのバーチャルコンソール、アケアカNEOGEOシリーズとしてPS4・Switch・Xbox One、さらにスマートフォン配信や復刻ハード収録まで幅広く展開されました。アーケードから家庭用、そして現行機へと続く移植の歴史は、シリーズが持つ普遍的な魅力とプレイヤーからの支持を示しています。

評価とシリーズの意義

初代『ASO』はゲーム誌の特集で「名作・秀作・天才的タイトル」に選ばれ、アーマー収集の面白さや戦略性の高さ、グラフィックやサウンドの完成度が高評価を得ました。『ASOII』は「第5回ゲーメスト大賞」でベストシューティング賞9位を獲得し、一定の人気と評価を確立しました。レビューでは高難度や武器依存度の厳しさが指摘される一方、アーマーを集めて戦略を組み立てる面白さは前作以上に評価されています。特に、強力な装備を得た際の爽快感や、場面ごとに最適なアーマーを判断する戦術性は、他のシューティングにはない独自性です。ASOシリーズは単なる敵撃破の爽快感に留まらず、資源管理と状況判断を重ねることで深い戦略性を体験させてくれる点に大きな価値があります。

シリーズの一覧

ASO

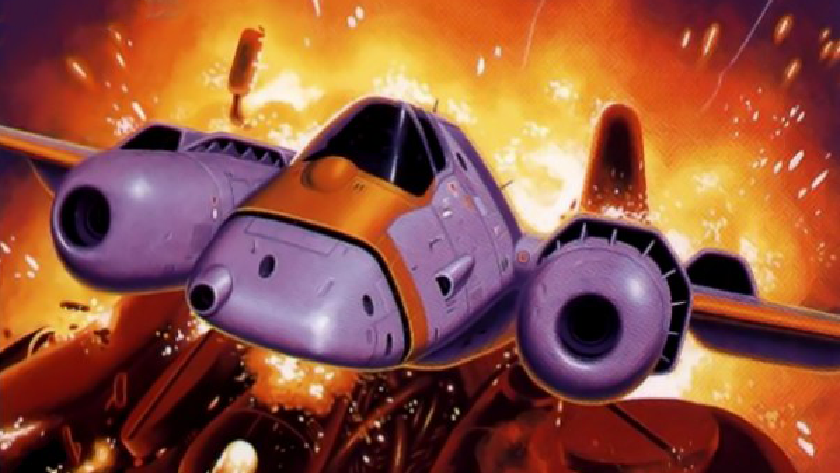

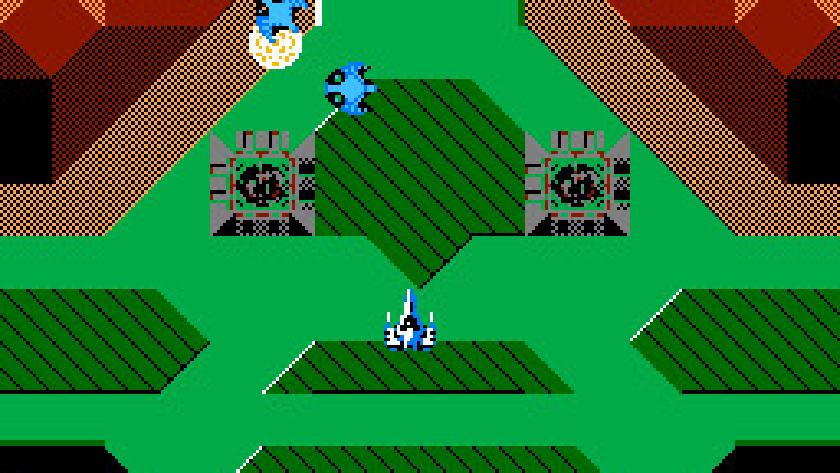

1985年にアーケードで稼働した初代『ASO』は、日本国外では『Alpha Mission』として展開されました。全12エリア構成で、実質的には6エリア×2周に近い長丁場の作りです。プレイヤーは戦闘艇「SYD(シド)」を操り、自己思考・自己修復・自己補給能力を備えた生化学兵器「メカノクレート」を撃破して人類を救うことを目指します。8方向レバー+3ボタン(対空=レーザー、対地=ミサイル、アーマー装着/解除)で操作し、対地弾はピンポイント照準ではなく、対空ショットのように直進して命中する性質が特徴です。背景グラフィックは『ヴァンガードII』の系譜を感じさせ、ゲーム全体を支える要素として「キープ」をはじめとする多数のアイテム、8種類のアーマー、誘導弾の圧力が印象的です。

核となるアーマーは、ヘッド・左ウィング・右ウィングの3パーツを同種でそろえて完成します(ファミコン版は一体型)。装着時は機体が中央へ移動する演出が入り、この間は無敵になり緊急回避にも活用できます。アーマーはエネルギー制で、使用・時間経過・被弾で減少し、ゼロで強制解除となります。最大エネルギーはプレイ中に拡張でき、初期16から最終的に24まで上げられます。ラインナップは青系のオクト・シールド・キャノン、黄系のホーミング・パラライザー・ニュークリア、赤系のファイヤー・サンダーで、たとえばキャノンは正面に幅広の強力レーザーを三連射でき、ボス瞬殺級の火力を持ちながら消費効率も良好です。防御面ではシールドが弾を受け止め続ける安定性で頼りになり、ファイヤーは前方に炎を放射して弾消しと高火力を両立、サンダーは画面全体攻撃で敵も弾も一掃できます。ホーミングは地上固定砲台の掃討に強く、ニュークリアは大爆発で広範囲に通用する一撃を放ちます。パラライザーは冷凍ビームで小型敵や弾を停止させ、危険な誘導弾やアンチレーザー弾対策として有効です。最初から使えるオクトは8方向射撃ですが、連射が利かず逃げの一手として割り切る運用が向いています。

パワーアップは「ポイント」システムで管理されます。S(SPEED)は3つ集めるごとに機体速度が上がり、段階ごとにK(KEEP)が現れてミス時のダウンを防ぎます。L(LASER)とM(MISSILE)も同様に3つで段階アップし、最高段階後はKで状態を保持できます。E(ENERGY)は色で回復量が変わり、B(BONUS)は時間経過で得点が伸び、F(FLASH)は周辺のピラミッドを自動破壊してポイント露出を促します。W(WARP)は区間スキップ、V(VOLTAGE)は最大エネルギー上限の増加、P(PRESENT)は残機増加、R(REVERSE)は逆走区間による稼ぎ用途に使えます。対になる茶色の「裏ポイント」も存在し、裏S/L/Mはキープ喪失とパワーダウン、裏Eはエネルギー減、C(CANCEL)はキープ全消失という強烈なペナルティです。地上のピラミッドからポイントやアーマーパーツが出現するため、配置の暗記や出し方の工夫(爆発タイミングと射線の合わせ込みなど)が攻略のカギになります。

ステージ進行では、エリア8以降に過去エリアの地上物配置が再登場するため、地形難度のピークはエリア7に置かれます(空中編隊や中ボスは強化)。ボスは6系統が用意され、1面のヘカテリアンはアンチレーザー弾で妨害し、2面のズイ級は対地ミサイルを整えれば攻略がラクになります。3面のサソリ型シャリプトラ、4面の多関節ボンボネラ、5面のテレポート能力を示すギガ・ビット、6面の多層構造ジョジョ・ゼゼと続き、後半では同種の強化版が現れます。中ボスは進行に応じて誘導弾やアンチレーザー弾を用いた凶悪な攻めに変化し、攻略の山場を作ります。敵キャラクターは自己進化型のメカノクレートで統一され、ザコから砲台、戦車、機雷まで多種多様です。

家庭用では1986年にファミリーコンピュータ版が登場し、装備が一体取得・装着は専用画面という仕様変更で難度が下がりました。アーケード版は後年、PSP『SNKアーケードクラシックスゼロ』、欧米でのPS3/PSP配信、2018年にはPS4/Switch向けに「アーケードアーカイブス」で再配信されています。評価面では、ムック『ザ・ベストゲーム2』で「名作・秀作・天才的タイトル」枠に選ばれ、アーマー収集の面白さやグラフィック・サウンド・ボスデザインが高く評価されました。FC版は読者投票「ゲーム通信簿」で総合17.20/30点という結果です。

ASOII LAST GUARDIAN

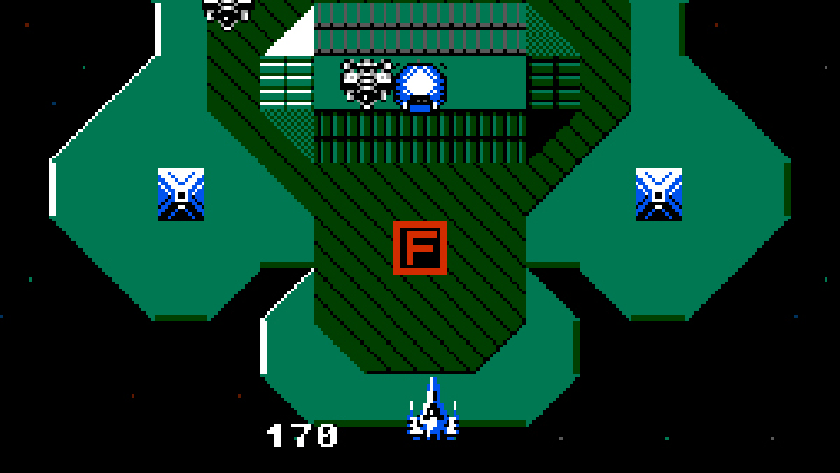

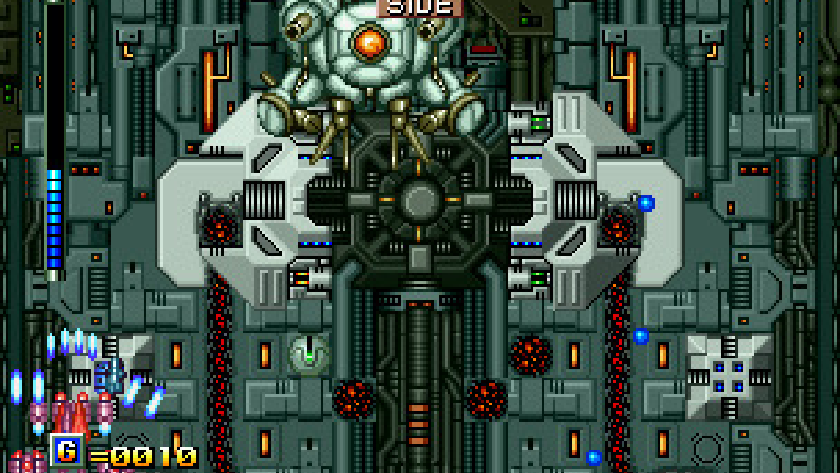

1991年にアーケードで稼働した続編『ASOII -LAST GUARDIAN-』(海外名『Alpha Mission II』)は、地球侵略を狙う「フルヴァレンス・グローマ」を討つ物語を掲げ、ゲーム性を大きく拡張しました。全6エリア(エリア2は二部構成)で、条件次第では2周目に挑戦できます。開始前に操作パターンを2種から選べるようになり、前作同様の分離発射方式か、ワンボタンでレーザーとミサイルを同時に撃つ方式のどちらかを選択できます。MVSを前提にした横画面の縦スクロールで、エリア3と6は左右スクロールも加わります。2人同時プレイに対応し、ミス後はその場再開です。難易度はEASY/NORMAL/HARD/MVSを選択でき、ノーミス進行などプレイヤー状況に応じて後半の攻撃密度が変化します。

最も大きな変更は「所持金」の導入です。道中のG(GOLD)ポイントで資金を稼ぎ、エリアクリア時のボーナスも加えて、ステージ間で各種アーマーを購入できます。アーマーのストックは1人につき最大5種までに制限され、装着中のみエネルギー表示が現れる仕様になりました(上限は24で固定)。S/L/Mのポイントは1つ取れば即座に効果が発動する簡略化もされています。アーマーパーツは前作同様にヘッド・左右ウィングの3部位を同種でそろえる必要があり、取り違えるとリセットされます。Cボタンで所持アーマー一覧を表示し、左右入力で選んで装着する流れです。

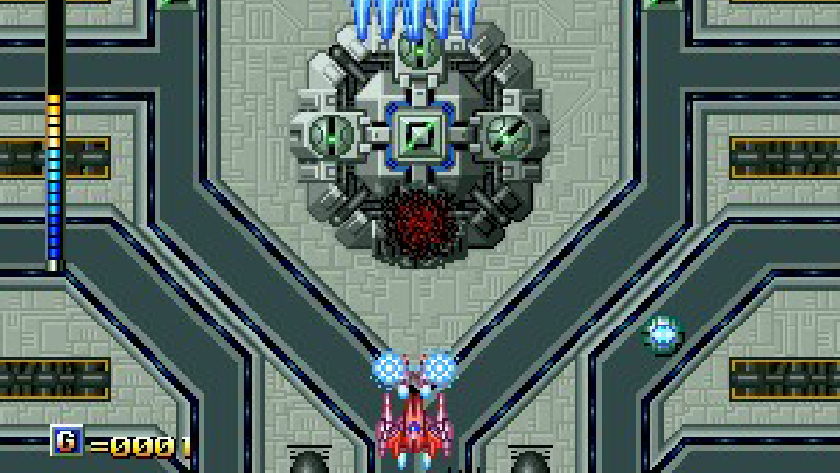

アーマーの顔ぶれはさらに拡張されました。レーザー強化の「LASER」、多方向射撃補助の「SIDE」、弾を受け止める「SHIELD」、地上敵へ6発を放つ「HOME(HOMING)」、通常ショットを封じて火炎を吐く「FIRE」、地上にのみ効く前方2列の散弾「SHOT(ショットガン)」、核弾頭で広範囲に大爆発を起こす「NUKE」、通常では壊せない敵にも通用する「BUB’L(バブル)」、画面全体に稲妻を放つ「THUNDER」、前方に重力弾を撃ち込み敵を吸い込む「BLACK(ブラックホール)」、長押しで機体が火の鳥に変化して体当たりする「PHNX(フェニックス)」など、個性がはっきりしています。たとえばTHUNDERは発動時に自動で中央付近へ移動し、消費と売値が最高クラスという扱いです。BUB’Lは特定条件を満たす隠し要素とも関わり、スコアの下二桁管理やボス変化といった遊びも仕込まれています。

ポイント類も再整理されています。S/L/Mは最大3段階の強化、Gは黄色で1、赤で10ゴールドと増資の要です。Kは単独で現れ、ミス時の初期化を一度だけ防ぎます。Eは装着時のみ出現し、橙1・青5・赤全回復というわかりやすい配分です。W(ワープ)は移動中も自機だけ攻撃可能、1UPは残機増加、R(リバース)は稼ぎに活用できます。裏S/L/Mは各1段階ダウン、裏Eは4ポイント減で、アーマー5種を持っている場合に出現します。ドクロポイントはキープと所持金の全喪失を招く強烈な罠です。

本作は同年に家庭用ネオジオで発売され、1994年にはネオジオCDへ移植されました。その後もPS3/PSP(ネオジオステーション)、Wii(バーチャルコンソール)、PS4・Nintendo Switch・Xbox One(アケアカNEOGEO)、NEOGEO X、ネオジオ ミニ、さらには2021年のiOS/Android配信、2024年のSwitch用パッケージセレクション収録まで、長期にわたって提供されています。評価面では1991年度の「第5回ゲーメスト大賞」でベストシューティング賞9位を獲得し、各種メディアレビューでも一定の支持を受けています。一方で、ネオジオ版レビューでは横画面ゆえの画面の広さ、通常攻撃の弱さ、面ごとの武器依存度などに厳しい指摘も見られ、アーマー収集と強力装備での突破というシリーズらしさと、難度・バランスに関する賛否が併存しています。なお、本作は後に多数のSNK作品イラストを手がける森気楼のデビュー作でもあります。

まとめ

『ASO』は、対地・対空の二系統を丁寧に組み立てながら、アーマーとポイントの細やかなリソース管理で戦術性を高めた作品です。装着演出による無敵、選択肢の多いアーマー、覚えゲー要素の強いポイント配置など、当時のアーケードで独自の遊び場を築きました。『ASOII』は資金と購入、ストック制限、2人同時プレイ、横画面スクロールといった新機軸を加え、シリーズの骨格を保ちつつ拡張しています。初代は「名作」枠への選出で存在感を示し、続編は受賞歴と多機種展開でロングセラーとなりました。いずれも、装備収集と状況判断で局面を切り開く面白さが核にあり、アーケードから家庭用、復刻配信まで連綿と遊ばれ続けている理由は、アーマーとポイントが生む戦術の厚みにあります。シリーズを通して、装備の選び方・使いどころ・節約と拡張のバランスを学べることが、今なお色褪せない魅力です。

ASOシリーズの一覧