「Dの食卓」シリーズは、飯野賢治が提唱した“インタラクティブ・シネマ”を体現した作品群です。映画的な映像演出と一人称探索、時間制限や不可視の敵など緊張感あるルール設計を融合し、心理的な物語性と革新的な技術表現で1990年代ゲーム史に強烈な印象を残しました。

シリーズの概要

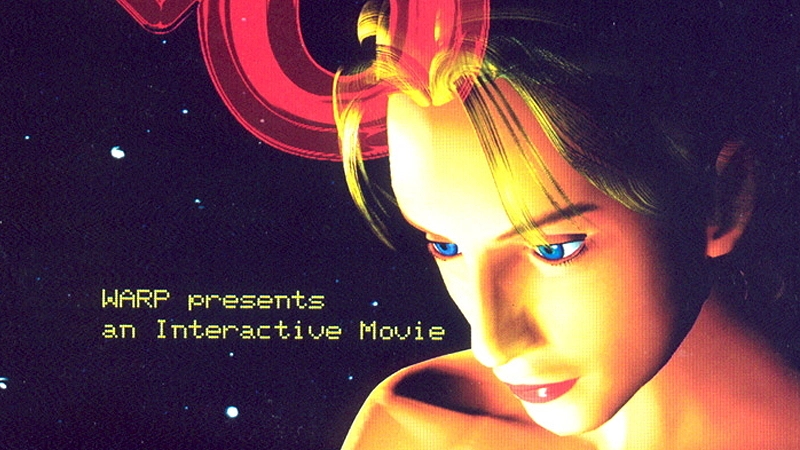

「Dの食卓」シリーズは、飯野賢治が手掛けた“インタラクティブ・シネマ”と呼ばれる独自のゲーム体験を提示した作品群です。第1作『Dの食卓』(1995年)は、当時の家庭用ゲーム機の性能を補うため事前にレンダリングした映像を活用し、一人称視点で探索を進める演出を導入しました。病院で起きた事件をきっかけに主人公ローラが父の精神世界に迷い込み、限られた時間で真実に迫る物語は、映像と象徴的な仕掛けを駆使した心理劇として高い評価を得ました。続編『Dの食卓2』(1999年)は、極寒のカナダを舞台に探索とガンシューティングを組み合わせ、当時最先端のエフェクトや映像表現を盛り込んだ大作として注目を集めました。また関連作『エネミー・ゼロ』(1996年)は、見えない敵を“音”で察知する斬新な仕組みと、制限付きのセーブ・ロードで緊張感を演出しました。シリーズはいずれも「映画を操作する」体験を目指し、独自の世界観と挑戦的なシステムで話題を呼び、1990年代から2000年前後のゲーム表現に大きな足跡を残しました。

シリーズの魅力

“映画”を操作する体験が生む没入感

シリーズの根幹にあるのは、映画のような演出をプレイヤーが自分の手で進めるという体験です。『Dの食卓』は家庭用機の描画力が限られていた時代に、ワークステーションで作ったプリレンダリングの3DCGムービーと静止画を組み合わせ、一人称視点で画面を切り替えながら物語を展開させました。イベントが起きると多彩なカメラワークで見せ場を作る“インタラクティブ・シネマ”の設計は、単なる映像鑑賞では得られない臨場感を生みます。鎧武者が突如動き出して襲いかかる有名なシーンは、失敗しても即ゲームオーバーにしない作りと相まって、緊張と驚きの波を連続的に起こす仕掛けとして機能しました。『エネミー・ゼロ』でもムービーと静止画を繋いだ探索画面が重厚な雰囲気を支え、不可視の脅威に追い詰められる恐怖を“画づくり”から強調します。『Dの食卓2(D2)』は極寒の大地を舞台に、屋内探索と屋外の戦闘を切り替える構造で、映像表現と操作の一体感を引き継ぎながらスケールを広げました。

ルールで作る緊張感

本シリーズのドキドキは、世界観だけでなく具体的なルール設計からも生まれます。『Dの食卓』は“2時間以内に脱出”という明確な制限でプレイ全体を引き締め、移動ポイントが固定された道筋の中でも判断の重さを感じさせます。『エネミー・ゼロ』では敵が見えないという一点がプレイ感覚を一変させ、VPSが鳴らす音の間隔と高さだけを頼りに距離と方向を推測します。しかも攻撃手段のエネルギー銃は溜め撃ちとオーバーヒートの管理が必要で、射程も短く、接近されれば即死という厳格なリスク設計です。セーブやロードも「ボイスレコーダー」のバッテリー残量に縛られ、記録行為そのものが資源消費として意味を持ちます。『D2』は屋外でのエンカウント制戦闘に経験値やレベルアップの概念を持ち込み、体力を炎の揺らめきで視覚化しました。ベッドで眠る、回復スプレーを使う、狩った肉を食べるといった生存行動も緊迫感を支える要素となっています。

象徴で語る物語

シリーズの物語は、表面的な事件解決に留まらず、象徴と暗喩を丁寧に埋め込むことで奥行きを獲得しています。『Dの食卓』では、舞台が父リクターの精神世界である古城に転じ、そこに散らばった死骸や装飾、仕掛けが心の歪みを示す記号として機能します。母の不在を示す「指輪」は堅牢な扉の鍵として用いられ、真相を語らない父へ問い質す行為を暗示する構図になっています。さらに4匹の「玉虫」を集めることで閉ざされた記憶が戻り、真のエンディングに到達するという設計は、探索そのものに主人公の内面回復を重ね合わせます。形見の「コンパクト」はヒントを映す代わりにひび割れていき、最後には砕け散るという使い捨ての象徴性を帯び、頼れるはずの拠り所が徐々に失われる不安を演出します。『D2』では“人がモンスターに変わることを『咲く』と呼ぶ”独特の語彙が、変異と恐怖の距離感を言葉で規定し、油断と破局の境界を印象づけます。『エネミー・ゼロ』の冒頭、通信越しに仲間が不可視の存在に殺される場面は、見えない脅威というテーマをひと目で理解させ、以後の探索と戦闘のすべてを心理的サスペンスに変換します。

技術と音楽が支える“質感”

技術的挑戦はシリーズの個性そのものです。『Dの食卓』は当時のGPU性能を見据えてムービー再生を軸に据え、固定された視点と移動ポイントを活用して場面転換のテンポと見せ方を磨きました。『D2』ではモーフィング、モーションブラー、シェイプ、パーティクル、物理系エフェクトなどを数多く取り入れ、無数の雪がランダムに落ちても処理落ちしない描写を実現しています。こうした映像面の工夫に、音の作り込みが重なることで“触れられそうな質感”が立ち上がります。音楽面では『Dの食卓』で飯野賢治自身が世界観に合わせて作曲し、サターン版ではモスクワ・フェスティバル・オーケストラがテーマ曲を演奏しました。『エネミー・ゼロ』はマイケル・ナイマンのスコアをアビー・ロード・スタジオなどで録音し、探索の静けさと危機の高揚を緻密に支えます。この“視覚と聴覚の両輪”が、操作の一手ごとに重みを与え、プレイヤーの緊張と感情移入を増幅させます。

話題性と評価が示す存在感

作品が発表されるたびに大きな話題を呼んだ点も魅力の一部です。『Dの食卓』はマルチメディアグランプリ’95通商産業大臣賞を受賞し、セガサターン版とPlayStation版はいずれも『ファミ通』のクロスレビューでゴールド殿堂入りを果たしました。世界累計で100万本販売と伝えられる実績に加え、サターン版やPS版の廉価版、PC/AT互換機や欧米Windows移植、2016年のPC配信版など展開の幅広さも特徴です。表現面では“玉虫イベント”を巡る差し替えの逸話、プラットフォームの出荷本数に起因する不信がのちのハード選択に波及した経緯など、制作の裏側も語り継がれています。『エネミー・ゼロ』はセガサターンの売上ランキングで上位に入り、PC版も含め60万本とされる販売規模で存在感を示しました。『D2』は発売前の大規模な制作発表や、もともと別ハード(3DO M2)向けに異なる内容で構想されていた事実、さらにデモ映像の後年公開といった周辺出来事まで含めて注目を集めました。シリーズ全体として、当時のゲーム誌では映像演出やグラフィックがたびたび称賛され、一方で短時間クリアや難易度設計に対する議論も活発で、評価が具体的な論点とともに記録されていること自体が、その影響力の大きさを物語っています。

シリーズの一覧

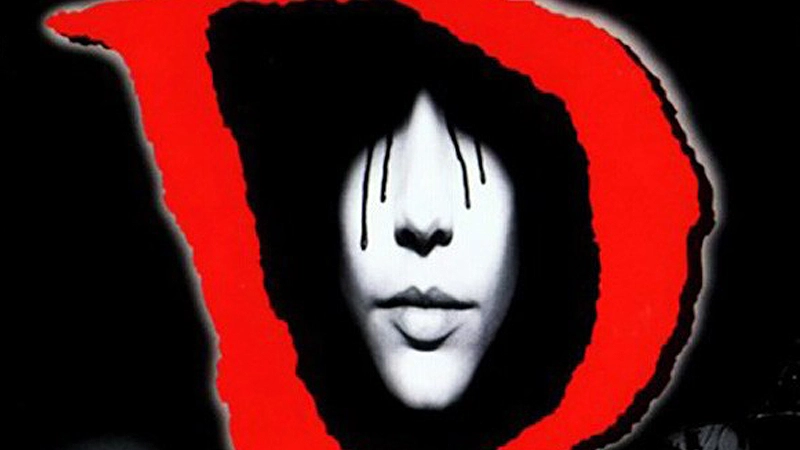

Dの食卓

1995年に3DOで登場し、その後セガサターンやPlayStation、さらには欧米のPCへと展開された3Dアドベンチャーです。監督・脚本は飯野賢治。ワークステーションであらかじめ描き出したCGムービーを再生し、静止画と組み合わせて一人称視点の探索を進める構造で、家庭用機の性能を考慮した“映画的演出”が注目されました。病院での大量殺人を犯し立てこもった名医リクター・ハリスのもとへ、娘のローラ・ハリスが説得に向かうところから物語は始まり、彼女は父の精神世界とされる古城へ引きずり込まれます。プレイヤーは2時間という制限の中で出口を探し、トラップを避け、点在する死骸や異様な装飾から歪んだ心理を読み取ります。

入手直後から持っている形見の「コンパクト」は鏡面にヒントを映しますが、使うほど亀裂が増えて最後には砕けるという演出があり、他にも時計など状況判断に関わる道具を用いて謎を解きます。鎧武者が突然動き出して襲うシーンなど、プレイヤー入力を挟む“インタラクティブ・シネマ”らしいイベントもあり、失敗しても即ゲームオーバーにならない作りが緊張感を高めました。物語の核は“暴走した父から逃げ出す”だけではなく、行方不明の母にまつわる真相に迫ることにあります。たとえば鍵となる「指輪」は母を象徴し、重い扉を開く行為は父へ問い質す暗喩として機能します。

さらに4匹の「玉虫」を集めることでローラの記憶が戻り、真の結末に到達します。音楽は飯野自身が世界観に合わせて作曲。マルチメディアグランプリ’95通商産業大臣賞を受賞し、サターン版・PS版は『ファミ通』クロスレビューでゴールド殿堂入り、世界累計で100万本販売と伝えられました。移植は多数に及び、サターン版の廉価版やPSの「コンプリートグラフィックス」、PC移植のほか、2016年にはNightdive StudiosらによるPC配信版が登場。開発エピソードとして、3DO版では過激表現を巡って“玉虫イベント”の差し替えが水面下で行われたこと、PS初回出荷本数を巡る不信が後のプラットフォーム選択に影響したことなども語られています。スタッフは飯野賢治を中心に、立石章三郎(アートディレクション)、須藤秀希(CGアニメーション)らが名を連ね、サターン版ではモスクワ・フェスティバル・オーケストラがテーマ曲を演奏しています。評価面ではグラフィックと演出が高評価を得る一方、短時間で終わる点やコストパフォーマンスへの指摘も見られましたが、“映画のように途切れない体験”や不気味な演出は多くの誌面で強調されました。

ゲームソフト

3DO版

セガサターン版

プレイステーション版

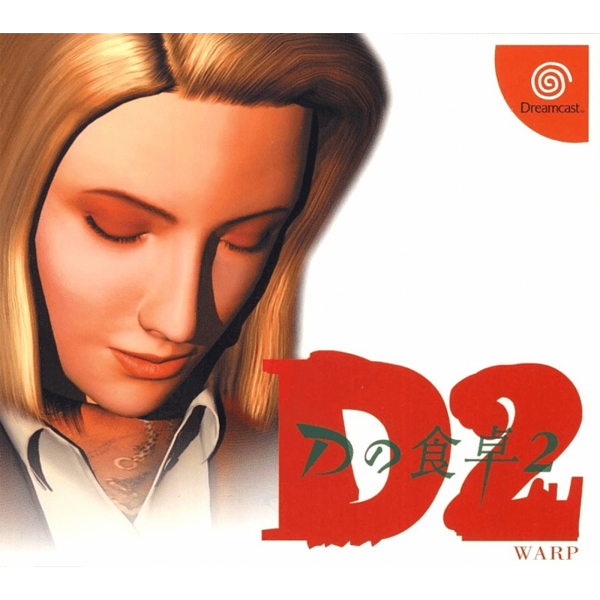

Dの食卓2

1999年12月、ドリームキャストで発売された続編で、タイトルは前作を引き継ぎつつも内容は大きく刷新されています。舞台は極寒のカナダ。主人公は「ローラ・パートン」で、記憶を失った彼女が雪原からの脱出を目指します。屋内では前作同様に決められたポイントを辿って探索するアドベンチャーパート、屋外では徘徊する怪物と遭遇して銃で対処するガンシューティングパートという二層構造で、戦闘の勝利で経験値が入りレベルが上がる要素も導入されました。

体力は炎の揺らめきで表現され、ベッドで眠る、スプレーで回復、動物を狩って肉を食べるなどが生存手段です。怪物は元は人間で、“咲く”という表現でモンスター化が説明され、油断していた人間が突然“咲き始める”不意打ちも緊張を生みます。物語は2000年12月25日の旅客機内から始まり、ハイジャックの混乱や隕石の直撃を経て雪原に墜落、そこから生存者たちと関わりながら進行します。詩人のキンバリー・フォックス、FBI捜査官のデイビット・ブレナー、CETI所属のパーカー・ジャクソン、少女ジェニー、黒魔術師ノレックス・ゲオルギータらが登場し、人間関係と変異の恐怖が交錯します。映像面では、当時として先進的なモーションブラーやモーフィング、パーティクル、物理表現など多数のエフェクトを駆使し、雪一粒一粒の落下が処理落ちせず描かれた点が強調されました。

もともと3DOの後継機M2向けに構想されたバージョンが存在し、ハード中止とともに頓挫。のちにデモの一部が公開され、ドリームキャスト版とはまったく異なる内容だったことが伝えられています。エンディング後の本体時計に連動した年越しメッセージや、別ソフト『リアルサウンド 〜風のリグレット』付属ディスクによるおまけ要素、周回データで他作品のキャラクターが現れる演出など、周辺の遊び心も特徴です。シリーズの転換点として大きな注目を集め、ワープは2000年にSuperWarpへ商号変更しています。

ゲームソフト

ドリームキャスト版

関連作品

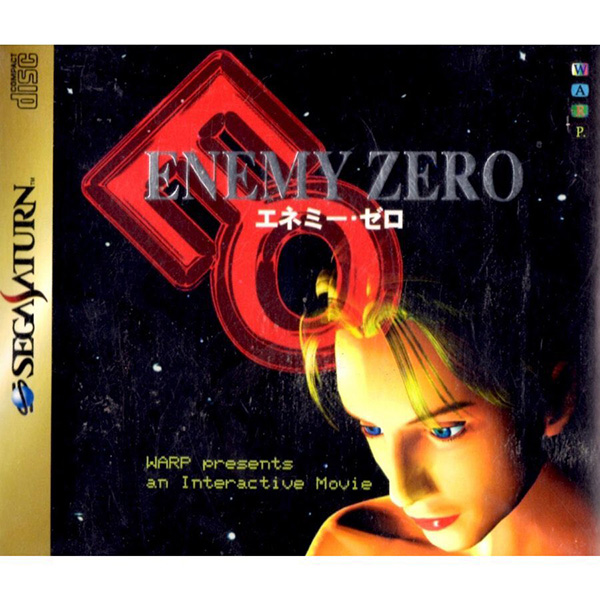

エネミー・ゼロ

1996年12月にセガサターンで発売され、翌年に廉価版、1998年にはWindowsへ移植されたインタラクティブ・ムービーです。『Dの食卓』に続く“ローラ三部作”の一篇で、主人公は宇宙船「ヴィークル・ジ・アキ」の乗員ローラ・ルイス。探索中心のアドベンチャーと、見えない“エネミー”と対峙するアクションで構成されます。

アドベンチャーパートはムービーと静止画をつないだ画面で、手がかり収集や謎解きが中心。セーブ・ロードは「ボイスレコーダー」に記録する仕組みですが、使うたびにバッテリーが減り、残量が尽きると保存も復帰もできなくなる制約があります。アクションでは、敵の姿が見えません。装着するVPS(VEXX Positioning System)が音の間隔と音階で距離と方向を知らせ、正面は高音、横や背後は低めの音に変化、危険域ではブザーが鳴り響きます。攻撃は“エネルギー銃”を溜め撃ちする方式で、チャージ不足は不発、溜め過ぎはオーバーヒートという厳しいルール。射程は短く、敵の接近は即死級で、緊張感の高い戦闘が続きます。

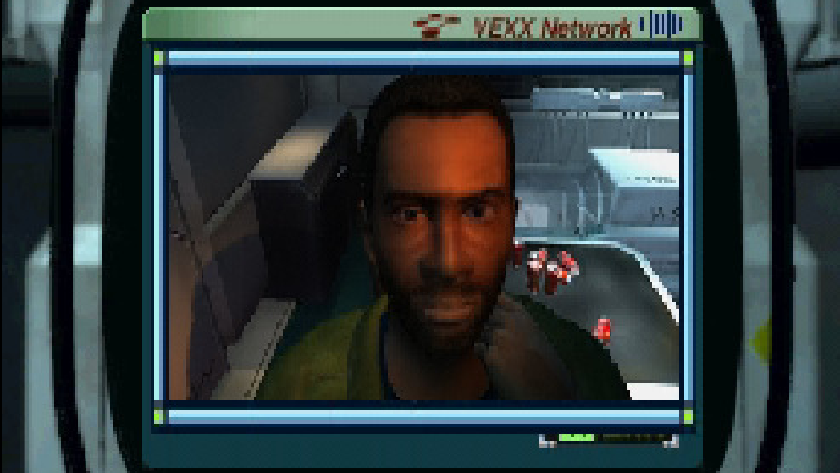

物語は乗員パーカーの不可視の存在による惨殺から幕を開け、通信不良で情報が断片的にしか得られない中、ローラが船内を調べていきます。キンバリー・ハード、デヴィッド・バーナード、高橋・ジョージ、船長ロニーら乗員それぞれの思惑や関係性が絡み、孤立感が演出されます。音楽はマイケル・ナイマンが担当し、アビー・ロード・スタジオ等で録音。広告や発売経緯では、もともとPlayStationで出る予定だったものが、PS版『Dの食卓』の初回出荷数に対する不信から、イベントの場でセガサターンへハード変更が発表されたという経緯も特筆されます。

難易度は高く、セーブ・ロード制限や“見えない敵”の設計が議論を呼び、のちの廉価版では難易度を抑えたモードが追加されました。セガサターンの販売ランキングで約27.2万本を記録し、PC版を含めた販売は60万本とされています。誌面評価は賛否が割れつつも、重厚な映像と“音で探知する”緊張感が個性として語られました。

ゲームソフト

セガサターン版

まとめ

「Dの食卓」シリーズは、事前レンダリング映像と一人称探索を軸に“映画のように操作する”体験を作り上げたこと、そして“見えないものへの恐怖”や“家族の真相”といったテーマを映像・音・インタラクションで表現した点が大きな魅力です。初作『Dの食卓』は限られたハード性能を逆手に取り、時間制限や象徴的アイテムで心理劇を描きました。『Dの食卓2』は極寒のサバイバルとガンシューティングを融合し、当時の最新エフェクトで臨場感を追求。『エネミー・ゼロ』は音による索敵と厳しいリソース管理で緊張を極限まで高め、映画音楽級のスコアが空気感を支えました。評価や遊びやすさへの指摘もありましたが、いずれも“インタラクティブ・シネマ”という概念を日本発で押し広げた存在であり、演出・システム・話題性の三拍子で1990年代後半のゲーム表現に強い足跡を残したシリーズです。

Dの食卓シリーズの一覧