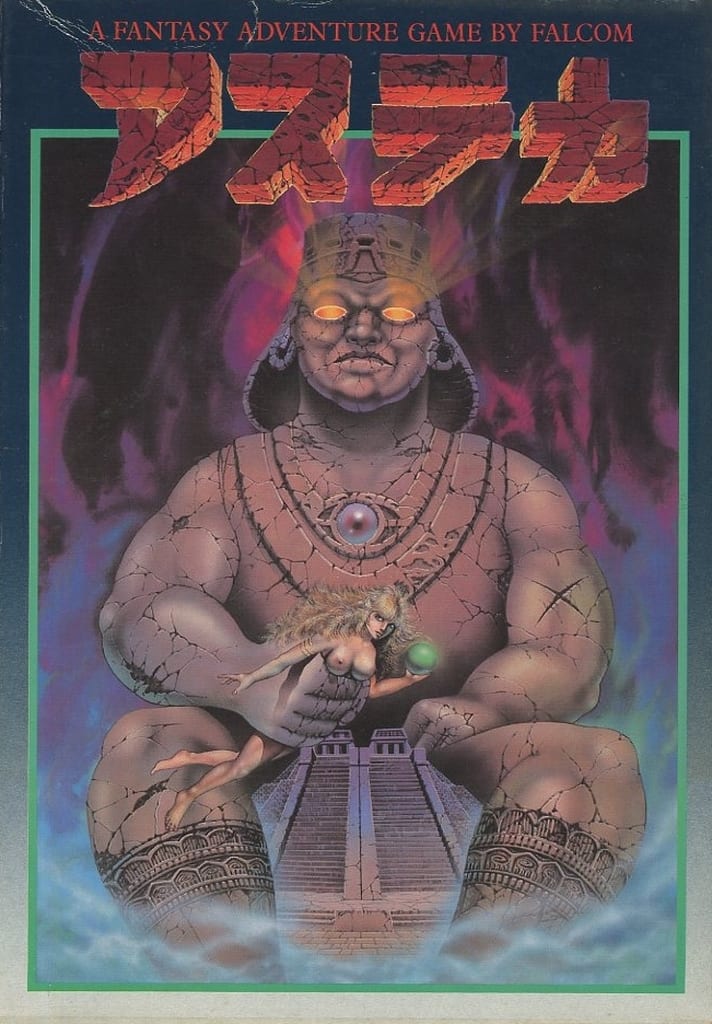

日本ファルコムが生み出したアドベンチャーゲームの中でも、異色の存在として根強い人気を誇る「アステカシリーズ」。本記事では、シリーズの原点である『アステカ』(1985年)と、続編『太陽の神殿 アステカII』(1986年)について、ゲームシステムや物語、演出の工夫、後年の移植事情までを丁寧にひも解き、時代を超えて輝くその魅力に迫っていきます。懐かしの名作を再発見したいファンはもちろん、これから初めて触れる方にも、その奥深さと面白さを伝える内容となっています。

シリーズの概要

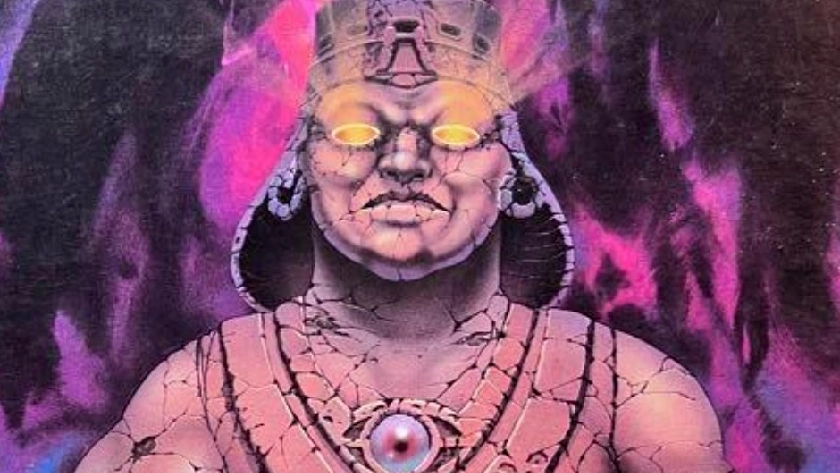

『アステカシリーズ』は、日本ファルコムが1980年代に展開したアドベンチャーゲームシリーズで、南米の古代文明を題材にしたミステリアスな世界観が特徴です。第1作『アステカ』では、プレイヤーが遺跡の謎を自ら見つけ出す斬新な構成と、独特のグラフィック表示、回想機能などの先進的システムが注目を集めました。続編『太陽の神殿 アステカII』では、チチェン・イッツァを舞台にスケールを拡大し、アイコン選択式や時間の概念を導入。さまざまな機種に移植され、機種ごとにシナリオやシステムも変化し、多彩なプレイ体験を提供しています。考古学的ロマン、知的な謎解き、幻想的な音楽と視覚演出が融合した、今なお語り継がれる名作シリーズです。

シリーズの魅力

独自の世界観と考古学的ロマン

アステカシリーズの最大の魅力のひとつは、実在する遺跡や神話に基づいた緻密な世界観にあります。舞台となるメキシコのパレンケやチチェン・イッツァは、現実世界でもマヤやアステカ文明の重要な遺跡として知られていますが、本作はそれらを単なる背景とせず、物語とゲームシステムの核心に据えています。プレイヤーは考古学者や探検家となり、未開のジャングルを踏破し、神殿の仕掛けを解き明かしながら、数千年前の文明に隠された真実に迫っていきます。このプロセスは、ただの冒険ではなく「失われた知を辿る旅」であり、資料や伝承をもとに謎を解くという知的好奇心が刺激される設計です。架空と現実の境界が非常に巧みに構成されており、まるで自分自身が歴史の探求者となって文明の秘密に触れているかのような感覚が味わえます。背景として登場する神殿や泉、墓所といったロケーションも、地形や建築様式に実際の遺跡との整合性を持たせることで、フィクションでありながら圧倒的なリアリティを持って迫ってきます。このように、単なる舞台設定を超えた本格的な考古学的アプローチは、アステカシリーズの大きな特徴であり、ほかのゲームにはない唯一無二の魅力です。

ハマり要素を含む高度なゲーム設計

アステカシリーズでは、プレイヤーの思考力と観察力、さらには直感までもが試される極めて緻密なゲームデザインが採用されています。特に『太陽の神殿 アステカII』に顕著なのが「進行不能=ハマり」の存在です。これは、現代のゲームでは忌避されがちな要素ですが、本作では逆にその緊張感が探索の重みを増し、成功体験をより鮮烈なものにしています。間違った順番でアイテムを使用したり、特定の時間帯を逃したり、操作を誤ったことで取り返しのつかない状態に陥ることがあるため、すべての行動が「今このタイミングで行ってよいのか?」という疑問とともに慎重に判断される必要があります。この設計は、単に謎を解くだけでなく、「何を、いつ、どこで、どうするか」という総合的な計画性と問題解決能力をプレイヤーに要求するため、ゲーム体験として非常に濃密で知的なものとなっています。さらに、「GAME OVER」と明示されないまま進行が停止することで、プレイヤーは状況を分析し、自力で脱出方法を見出さなければならず、これが一種のリアルな探検体験を演出しています。謎解きの達成感を、ただのパズルではなく生きた冒険として感じさせてくれるという点で、このような厳しさを孕んだ設計はむしろシリーズの本質的な魅力と言えるでしょう。

プレイヤーを包み込む幻想的な音楽とビジュアル

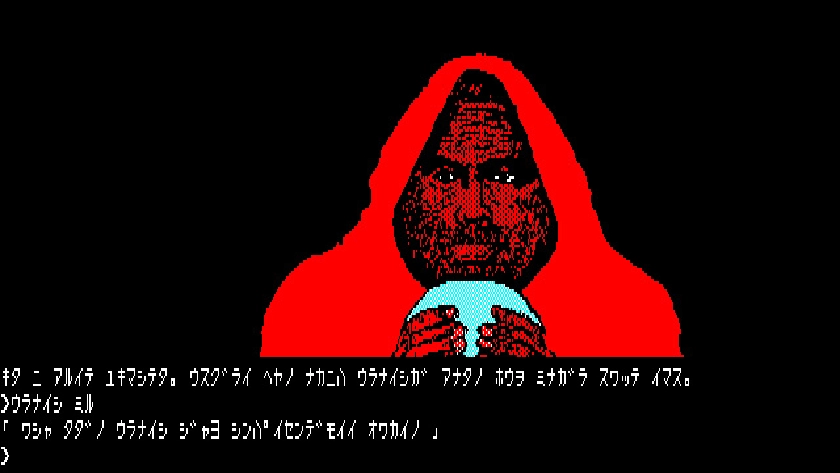

アステカシリーズは、単にゲームとして優れているだけでなく、視覚と聴覚の演出にも卓越したこだわりを見せています。まずグラフィック面では、当時の技術水準を遥かに超える繊細なドット絵と、瞬間描画、マルチウィンドウ形式といった独自の表示技術が印象的です。これらの手法によって、静止画でありながら動的な印象を与える演出が実現されており、プレイヤーは画面の中に吸い込まれるような没入感を味わえます。神殿の石壁に刻まれた文様や、霧に包まれた遺跡のシルエット、時に不気味な暗闇に浮かび上がるアイテムの数々が、想像力をかき立ててやみません。

そして音楽もまた、本シリーズの没入感を演出する重要な要素です。阿部隆人をはじめとした作曲陣が手がけたBGMは、マヤやアステカの神秘的な世界観を象徴するような旋律を持ち、時には静かに、時には激しく、場面の緊迫感を巧みに演出します。特に『太陽の神殿』で使われる「Templo del Sol」や「Mundo Perdido」などの楽曲は、単なる背景音を超え、プレイヤーの感情に寄り添うように展開し、物語の一部として機能しています。ファミコン版やセガサターン版ではアレンジが施され、音源や構成の違いによりさまざまな表情を見せるため、同じ曲でも異なる印象を受けることができるのも大きな魅力です。視覚と聴覚が調和することで、アステカシリーズはプレイヤーの五感に訴えかける一種の「体験型アート」として昇華されています。

時代を超えた移植と進化の歴史

アステカシリーズのもう一つの注目すべき点は、移植によって広がったその多様性と、時代ごとの技術進化を取り込む柔軟性にあります。オリジナルとなるPC-8801版は、極めて限られた容量と表示性能の中で、当時としては斬新なゲーム体験を構築しましたが、その後もシリーズは多くのプラットフォームに移植され続けました。PC-9801やMSX2、ファミコン、Windows 95/98、セガサターン、そして現代においてはプロジェクトEGGによるデジタル配信やNintendo Switch向けEGGコンソールにも登場しています。これにより、当時プレイできなかった世代や、懐かしさを感じて再び触れたい人々にとって、新たな入口が設けられました。

それぞれのバージョンには独自のアレンジが加えられており、特にファミコン版ではシナリオやキャラクター構成まで変更され、独自の冒険譚が展開されます。一方、Windows版ではグラフィックと音楽のアレンジモードが追加されるなど、現代的なゲームとしての快適さも考慮されており、原作の味わいを損なわずに遊びやすさが向上しています。移植による多様な解釈が加わることで、アステカシリーズは「一つの作品を繰り返し楽しむ」ことの意義を提示しています。そのたびに新たな発見や感動があり、まさに生きた古典とも言えるゲームです。

シナリオとキャラクターに宿る人間ドラマ

アステカシリーズは、神殿の謎やアイテム収集といったゲームプレイの側面に目が行きがちですが、物語の構成と登場人物の描写にも並々ならぬ工夫が施されています。特に『太陽の神殿 アステカII』では、考古学者の白鳥教授が命を落とし、その娘とともに遺跡の謎を解き明かすという、冒険と同時に家族の絆と喪失が交差する物語が展開されます。この設定は、単なる探索行為に重みを与え、プレイヤーに「なぜこの遺跡を調べるのか」という動機づけを提供します。

主人公やヒロインの設定はプレイヤーが名前を変えられる自由度がある一方で、それぞれにバックボーンが用意されており、特にヒロインは楽器の演奏が得意という個性を持って物語に深く関与してきます。ガイドのラウーラも、先祖がマヤの神官だったという設定により、単なるNPC以上の重みを持つ存在となっており、彼らとの対話を通じて遺跡に眠る真実が少しずつ明らかになっていきます。

さらに、敵として登場する大魔王エーマや悪霊たちは、単なるモンスターとしてではなく、マヤ文明の宗教観や伝承を下敷きにした存在であるため、倒すべき対象というだけでなく、「過去に封印された人類の罪」としての象徴性を持ちます。このように、プレイヤーとキャラクター、そして神話とが交差する複層的な物語構造が、アステカシリーズに深い文学的奥行きを与えているのです。

シリーズの一覧

アステカ

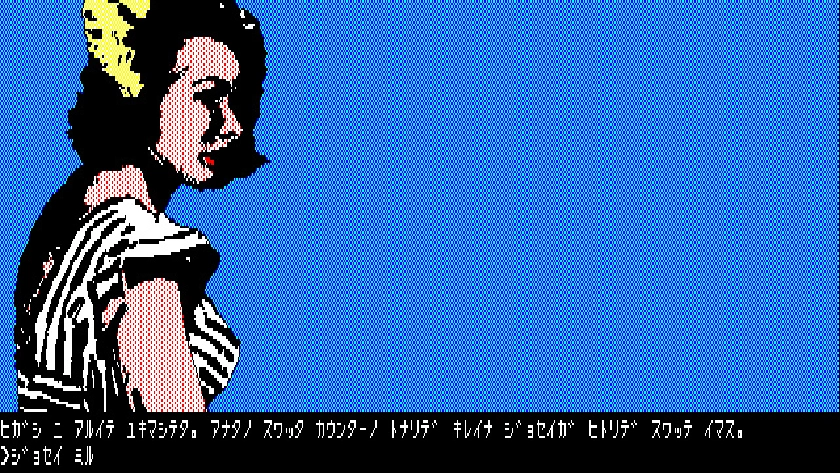

1985年に登場した『アステカ』は、日本ファルコムがPC-8801向けにリリースしたアドベンチャーゲームです。本作は、当時のアドベンチャーゲームではまだ一般的だったテキスト入力型のシステムをベースとしながらも、独自のインターフェースや演出によって強い個性を放っていました。

舞台はメキシコ南部、マヤ文明の息吹が残るパレンケの街。新たに発見された遺跡を訪れた主人公は、明確な目的もなく探索を始めます。つまり、本作では「何をすればよいか」すら自らの手で見つけ出さなければならないのです。この構造が、単なる謎解き以上にプレイヤーの探究心を刺激する設計となっており、探索の先に待つ真の目的を見つける喜びが本作の醍醐味と言えるでしょう。

インターフェース面でも『アステカ』はユニークでした。ローマ字入力に対応していたことや、カンマを用いた複数コマンドの一括入力、さらには過去の行動を確認できる回想システムなど、当時としては斬新な要素が多数盛り込まれていました。また、グラフィック表現にも力が入れられており、描画は瞬間的に行われ、複数のウィンドウが重なり合って表示されるマルチウィンドウ方式を採用。これにより、視覚的な情報量が格段に増し、プレイヤーは画面の中の世界に深く没入することができました。

視覚だけでなく、ゲーム体験そのものを豊かにするための仕掛けが随所に見られます。たとえば、コマンドの反応や結果が非常に細かく作られており、単純な入力ミスでもリアクションが変化するなど、プレイヤーの行動にしっかりとしたレスポンスを返す設計になっています。これは、当時のアドベンチャーゲームとしては画期的であり、「ただ文章を読むだけのゲーム」では終わらない、インタラクティブな物語体験を提供していたのです。

ゲームソフト

パソコン版

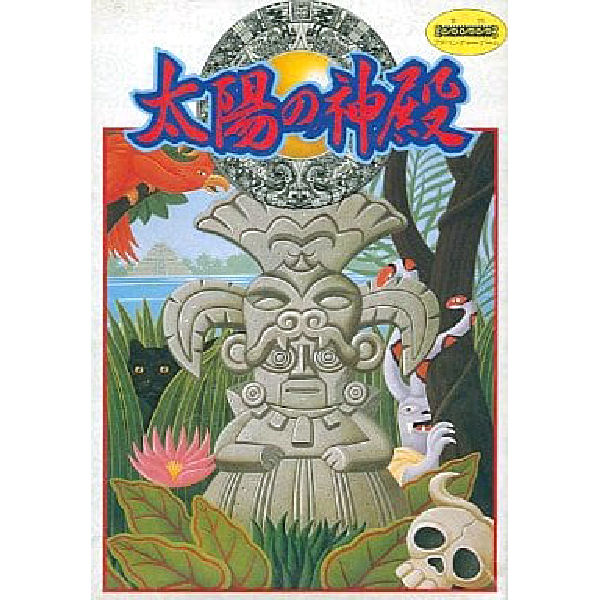

太陽の神殿 アステカII

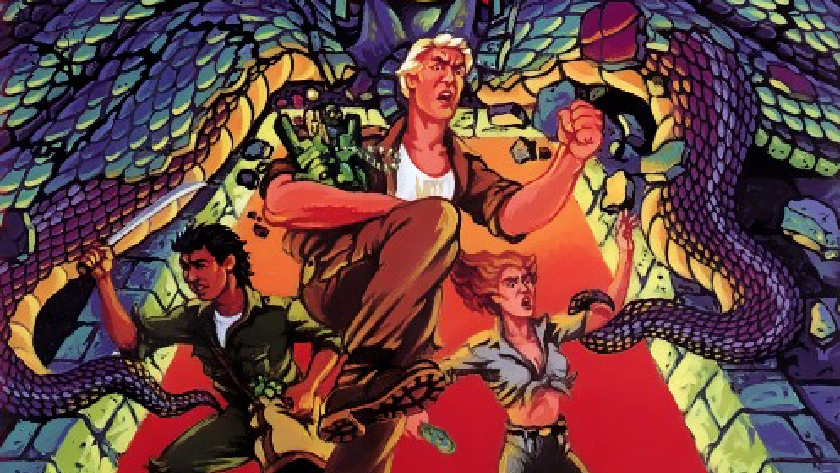

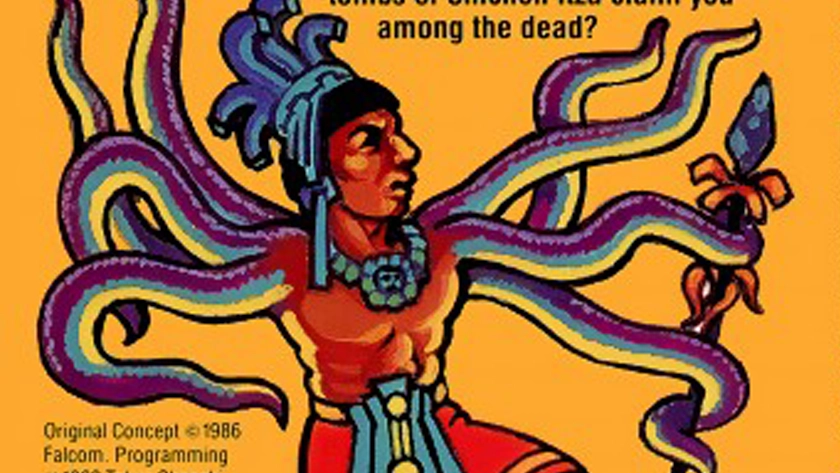

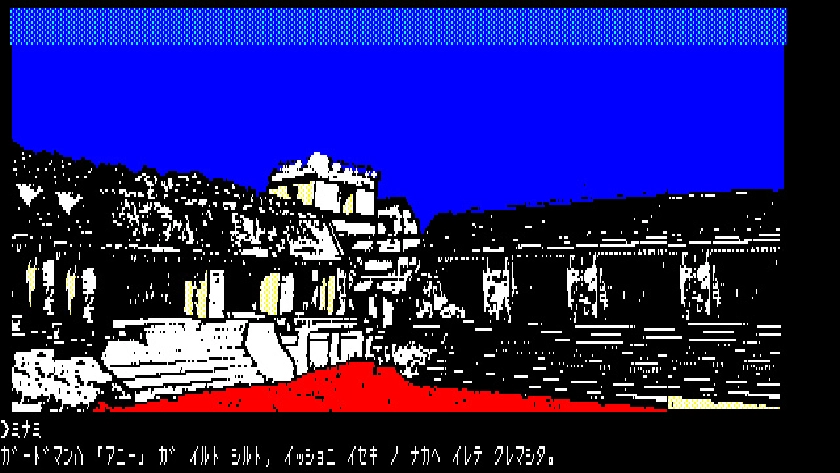

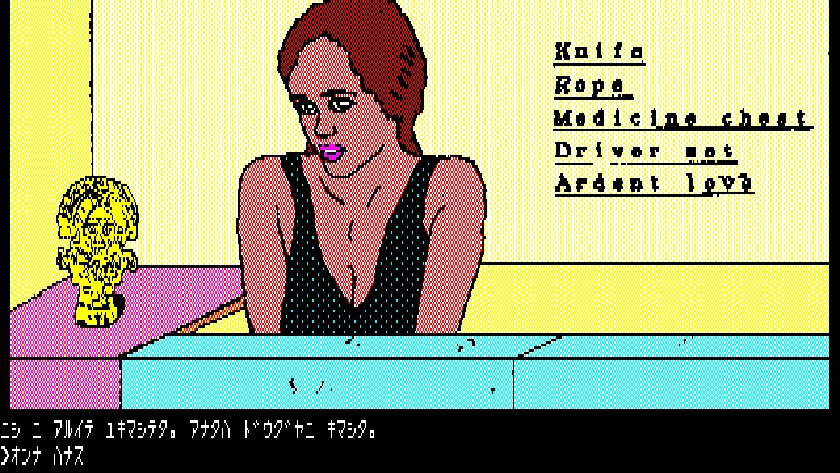

1986年に続編として登場した『太陽の神殿 アステカII』は、前作の魅力を受け継ぎながらも、ゲームシステムや物語のスケールを大幅に拡張した野心作です。本作の舞台はメキシコの古代遺跡「チチェン・イッツァ」。伝説に語られる「太陽の神殿」と「太陽の鍵」を探し求める冒険が、プレイヤーを神秘と危険の入り混じるジャングルの奥地へと誘います。

前作のテキスト入力式から一転して、今作ではアイコン選択方式が導入され、より直感的に操作できるようになりました。「見る」「使う」「押す」などの行動をアイコンから選び、アイテムや遺跡に対して様々なアクションを試みて進行していきます。また、RPGのようにキャラクターを動かしてフィールドを探索する「フィールドモード」と、特定の場所で展開される「アドベンチャーシーン」とが交互に切り替わる構造も本作の特徴です。これにより、移動の概念に物理的な実感が加わり、探索の臨場感が格段に高まりました。

物語面でも奥行きが増しており、登場人物の背景や古代マヤの伝承がしっかりと練り込まれています。考古学者の白鳥教授が遺跡調査中に命を落とし、その娘やメキシコ人ガイドらと共に真相を探るというミステリー要素が加わり、冒険に人間ドラマが深みを与えています。さらに、古代マヤの悪霊たちが復活し、プレイヤーの行く手を阻むというオカルト的要素も物語を盛り上げる要因となっています。

ゲームとしての難易度も高く、単に全てのコマンドを順番に試していけば進むというわけではありません。順序や時間帯、場所の選び方を間違えると「詰み」状態に陥ることもあり、慎重な思考と試行錯誤が求められます。また、敵との戦闘や罠の回避、アイテムの活用においても戦略性が問われるため、単なるクリックゲームに留まらない深いゲーム体験を味わうことができます。

なお、本作は非常に多くのプラットフォームに移植されており、PC-9801やX1、FM-7といった日本のパソコンに始まり、MSX2やファミリーコンピュータ(ファミコン)、さらにはWindowsやセガサターンにも対応しています。それぞれのバージョンでグラフィックや演出、インターフェースに細かい差異があるため、複数の機種でプレイすることで、また違った印象を得られるという楽しみ方も存在します。

とりわけファミリーコンピュータ版では、パスワードセーブ方式や複数人パーティー制の導入、オープニングの追加、独自シナリオの挿入など、アレンジ要素が非常に多く、原作とは一線を画す新たな体験を提供しています。遺跡の構造も複雑化し、仲間との会話やアイテムの解説によって謎解きの難易度が絶妙に調整されています。

一方、Windows 95/98版やセガサターン版では、現代的なUI設計やグラフィックの向上、サウンドトラックの高音質化など、オリジナルの雰囲気を大切にしながらも、より快適にプレイできる環境が整えられています。アレンジモードやヒント機能の追加など、初心者にも優しい設計がなされているため、旧作に馴染みのないプレイヤーにも強くおすすめできる移植版です。

ゲームソフト

ファミコン版

セガサターン版

まとめ

『アステカ』および『太陽の神殿 アステカII』は、日本ファルコムが1980年代に打ち出したアドベンチャーゲームの中でも、特に異彩を放つシリーズです。前作『アステカ』では、目的さえも自ら探すという自由度の高さと、独自のUIやグラフィック技術が高く評価され、続編『太陽の神殿』では、物語性とシステム面の両方において大きな進化を遂げました。

それぞれの作品がもつ独特の空気感と、プレイヤーに考えさせ、探索させ、発見の喜びを与える設計は、今なお色褪せることなく、多くのプレイヤーに愛され続けています。特に、考古学やマヤ文明に興味がある人にはたまらない設定や演出が散りばめられており、冒険のロマンを存分に味わうことができるシリーズといえるでしょう。

近年はプロジェクトEGGを通じて現行機への配信も進んでおり、現代のプレイヤーが過去の名作に触れる機会も増えています。ぜひ、デジタルのジャングルを再び歩き出し、古代の謎と向き合ってみてはいかがでしょうか。きっと、あなただけの「太陽の鍵」が見つかるはずです。

アステカシリーズの一覧