本記事では、元気が手掛けたファントムクラッシュシリーズ『ファントムクラッシュ』と『S.L.A.I.』を詳しく紹介しています。SVのカスタマイズ性や戦術性の高いバトル、舞台となる未来世界の緻密な設定、独自の物語要素など、シリーズ全体の魅力を多角的に解説しています。

シリーズの概要

ファントムクラッシュシリーズは、元気が開発した近未来ロボット対戦アクションゲーム群で、主に『ファントムクラッシュ』とその続編『S.L.A.I.: Steel Lancer Arena International』によって構成されています。舞台は西暦2031年の崩壊都市オールド・トーキョーから始まり、競技「ランブリング」と呼ばれるSV(Scoot Vehicle)を用いた戦闘スポーツを中心に展開します。プレイヤーは機体を自由にカスタマイズし、資金を稼ぎながら強化を重ねてトップランカーを目指します。続編では2071年の世界に移り、ニューヨークやロンドンなど実在都市を舞台にした国際規模の大会や、連続殺人事件の謎が絡む物語が描かれました。豊富なパーツ交換や光学迷彩など戦術性の高いバトルシステム、企業や店舗設定による緻密な世界観が特徴で、プレイヤーは単なる対戦を超えた「自分だけのメカ体験」を味わえるシリーズです。

シリーズの魅力

カスタマイズ性の奥深さ

本シリーズ最大の特徴は、SV(Scoot Vehicle)と呼ばれる機体を自由に組み替えられるカスタマイズ要素です。腕に装備する近接武器や射撃武器、肩部の大型兵装、脚部による機動性能、胴体による防御や積載量など、各パーツを細かく入れ替え可能です。さらに重量制限の中で、積載と機動力、火力と耐久力をどう両立させるかという悩ましい取捨選択がプレイヤーに迫られます。外装の塗装やデカールに加え、性能を左右するCHIP(IC)を搭載することで、単に見た目を変えるだけでなく、操作感覚や戦術自体を変化させられるのも特徴です。これにより「自分だけの一機」を作るという満足感が、プレイを続ける動機となります。

戦術性の高いバトルシステム

戦闘は単なる撃ち合いではなく、位置取りや状況判断が重要です。敵の側面や背面に攻撃を叩き込むとダメージが倍増し、光学迷彩による奇襲や撤退が勝敗を分けます。撃破されれば修理費が膨大になるため、危険を察知したら撤退する判断もまた戦術の一部となります。特に続編『S.L.A.I.』では敵の乱入や強力な“Crushers”の登場によって戦況が一変する場面もあり、油断できない緊張感が持続します。これにより、常にリスクとリターンを天秤にかけながら戦うという、独自のサバイバル性が際立っています。

世界観とストーリーの構築力

『ファントムクラッシュ』は西暦2031年の廃墟となったオールド・トーキョーを舞台とし、崩壊都市を利用した未来の競技を描きました。続編『S.L.A.I.』では2071年に時代を進め、舞台を世界規模に拡張。ニューヨークやロンドン、東京など現実の都市をモデルにした7つのサーバーが用意され、プレイヤーは各地を巡りながら戦いを重ねます。さらに連続殺人事件を追うシナリオ要素が加わり、単なるランキング上昇の物語に留まらず、ミステリー要素を絡めたストーリーテリングが魅力を広げています。キャラクターも個性的で、世界一位“Bogeyman”や奇妙な雰囲気を持つ“DD&JJ”など、多彩な人物が競技の舞台裏を盛り上げています。

店舗や企業設定の細やかさ

シリーズには競技以外の要素も緻密に設計されており、世界観をよりリアルにしています。『ファントムクラッシュ』の各ショップでは武装やパーツが購入でき、続編『S.L.A.I.』ではさらに発展して音楽販売店“Blood Music”やIC管理の“Difference EG.”、外見アバターを扱う“IDOL”など多種多様な店舗が登場します。また、架空企業の歴史や製品ラインナップも細かく設定され、旧ソ連発の“OMSK”やイタリアの“Ventuno”など、それぞれの国柄を反映したSVを供給しています。こうした背景設定の積み重ねが、競技世界を単なる舞台装置ではなく、生きた世界として感じさせる要因となっています。

評価とプレイヤー体験の独自性

『ファントムクラッシュ』はレビューでカスタマイズの深さとビジュアルの緻密さが高く評価され、IGNやElectronic Gaming Monthlyなどから「細部へのこだわりが際立つ」と賞賛されました。一方で、物語の分かりにくさや対戦モードの少なさ、オンライン未対応といった点は惜しまれています。『S.L.A.I.』は舞台拡張や要素追加で厚みを増した一方、評価はおおむね平均的で、システムの複雑さやテンポに好みが分かれました。つまりシリーズは、一般的なアクションゲームの即時的な爽快感よりも「自分の機体を作り込み、試合ごとに成長させ、戦術的に戦う」という体験を重視した作品群として位置づけられています。この独特の方向性が、他のメカゲームにはない個性を形づくっています。

シリーズの一覧

ファントムクラッシュ

舞台は西暦2031年のオールド・トーキョー。崩壊した旧首都の三つのエリア(シンジュク3、シブヤ イースト2、トーキョーアクア409)で、SVによるランブリングが日常的に開催されています。目的は明快で、各エリアの強豪“ランカー”を打ち破り、最上位に立つ“ファーストランカー”になることです。戦いに勝てば賞金が入り、パーツ購入や修理・改造に回せますが、競技には終わりがなく新手も次々と乱入します。損害が嵩む前にゲートへ戻る判断が重要で、撤退も戦術の一部として組み込まれています。

戦闘のコツは二つが強調されます。ひとつは光学迷彩を使って背後に回り込み、集中攻撃で一気に決めること。側面を晒した敵には与ダメージが約2倍、背面には約3倍通るため、位置取りが勝敗を左右します。もうひとつは危険と見れば執着せず退くことです。撃破されれば高額な修理費がのしかかるため、勝ち逃げはむしろ合理的な選択になります。

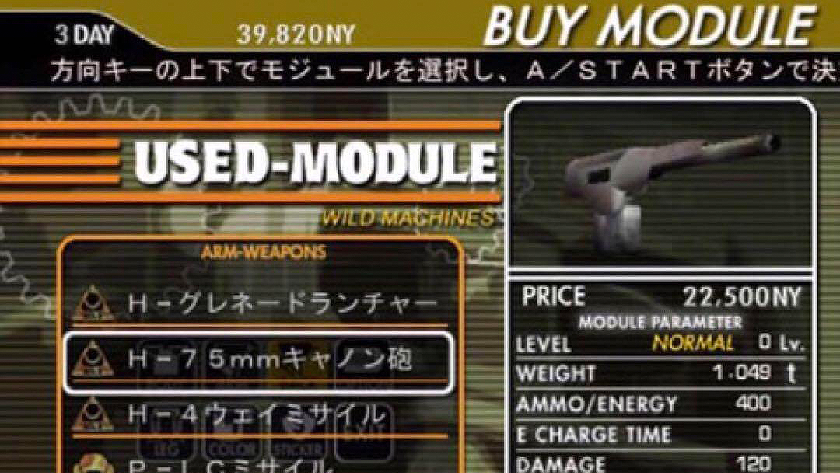

ゲーム構成は、物語を進めながら日ごとのスケジュールで試合や買い物をこなす“クエストモード”と、対戦の“バーサスモード”が中心です。クエストでは難易度クラスが段階的に用意され、一定数の勝利で“クラスキャプテン”への挑戦が開きます。SVは腕部の近接・射撃、肩部兵装、脚部、胴体などを個別に換装でき、重量制限の中で積載と防御、火力のバランスを調整します。脚部を替えて搭載量を伸ばす、ロケットジャンプで機動性を上げる、光学迷彩で姿を消す、といった選択肢が揃います。外観の塗装に加え、ロックオン性能などに影響する“CHIP(IC)”の搭載も特徴です。

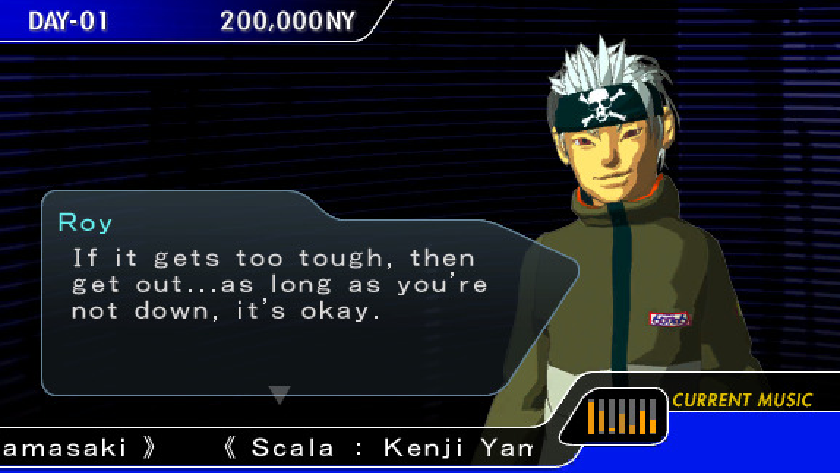

物語面では多彩な登場人物が登場し、ユキ、クドリャフカ、ロイ、ニコラエヴナ、真紅、ブルー、天下、那由多、マイオン、ヘイル、シバ、ドロメノン、モナリザといった面々が乱戦の空気を彩ります。世界観を支える店舗や組織も豊富で、武装の“ソニックアンプ”、パーツの“プラステック”、レア物の“ワイルドマシーンズ”など、競技外の拠点も巡り甲斐があります。

開発は約20名体制・約2年で行われ、日本では2002年6月20日に発売。欧米でも同年11月に展開され、英国では11月下旬に発売されました。PC版の企画や大規模オンライン対戦の構想も語られましたが、PC移植は実現していません。評価は“カスタマイズの深さ”や“メカ表現の作り込み”が高く評価され、レビュー集計でも70点台の“良作”に位置づけられました。一方で、会話量の多さやカットシーン、物語のわかりにくさを指摘する声、アリーナや対戦モードの少なさ、オンライン未対応(Xbox Live非対応)への不満も目立ちました。つまり、メカの作り込みと構築遊びは突出している一方、ステージや対戦オプションの薄さが課題という受け止めです。

S.L.A.I.: Steel Lancer Arena International

続編となる本作は、年代を大きく進めた2071年が舞台です。プレイヤーは“ワイヤーヘッド”としてSVを遠隔操作し、世界各地のアリーナを巡ります。ニューヨーク、ラスベガス、東京、香港、カイロ、シュトゥットガルト、ロンドンに対応する7つのFIRAサーバー(Liberties/The Strip/Miyako/The Dragon/The Memphis/The Valhalla/Hide-Park)が用意され、各都市には昼夜や難易度で構成された“ランカー”が8名ずつ計56名存在します。彼らを制すると地域チャンピオンと戦う権利が得られ、最終的には世界三強の“サード/セカンド/ファーストランカー”に挑む流れです。物語は、勝ち進む過程で起きるワイヤーヘッド連続殺人の捜査へとつながっていきます。

試合は基本的にフリーフォーオール形式で、撃破した相手が復帰し続ける消耗戦です。全登場者を片付けると、そのクラスの“ランカー”が入場し、これを倒すと退場か継続かを選べます。アリーナ内の破壊可能オブジェクトを壊して“Crypto Credits”を稼ぐ要素、弾薬補給のグリーン“Ammo”、賞金加算のブルー“Crypto”、装甲と武装を回復する赤白“Armor”といった“Cubes”投下など、連戦のテンポを支える仕掛けが多数盛り込まれています。さらに、試合中に突然乱入してくる強敵“Crushers”の存在が緊張感を高めます。

SVの系統は“プロトン(前作フォトンの後継)”“KHT”“カッロ(Carro)”“ツヴェルク(Zwerg)”“ハートマン(Hartman)”の5種類が基本で、物語クリア後に“モルニヤ(Molniya)”“アルディート(Ardito)”“エリント(Elint)”も入手可能です。腕部2スロット+肩部2スロットで最大4種の武器を積め、機関銃やミサイル、レーザー、剣、チェーンソーなど多彩な装備を組み合わせます。剣系モジュール“プラズマ・パルバライザー”で敵の光学迷彩を一時的に無効化できる要素もあり、見えない敵への対処が戦術に加わります。オプション枠にはO.C.(光学迷彩)や各種補助装置、保険、株式のように価格変動するアイテムまで存在し、資金運用もプレイの一部です。機体の重量や弾数・装甲値は“Edgeworks”で“重”寄り・“軽”寄りにチューニングでき、脚なら最大積載にも影響します。

操作面を支えるのが動物をモチーフにした“CHIP(IC)”です。遠隔操縦の裏で実際の機体制御を担う存在として設定され、それぞれ性格や成長傾向が異なり、長射程が得意な鳥系、成長が早い犬系などの特徴があります。戦闘で破壊されることもあるため、修理や乗せ換えの管理が必要です。キャラクターも豊富で、ナビ役の“Knocker”、ブロガー“DD”と犬IC“JJ”、チーム“God Mode”の“Embryo”や“Lynx”、世界一位“Bogeyman”、二位“Hot Rod”、三位“Lucas”など、競技の舞台裏まで作り込まれています。

企業設定も世界観の要です。たとえば1969年創業の“Kojima”は2020年代にSV参入し軽量級“Proton”を供給、旧ソ連の“OMSK”は長射程の軽量“кит(クィート)”を展開、伊“Ventuno”は中量の“Carro”、独“S&V Ma. Fabrik”は近接特化“Zwerg”(EMP-Fistなど独自近接装備)、米“American Stars”は重量級“Hartman”を供給します。試合外の拠点も充実しており、試合エントリーの“Hard-Wired”、機体保管とカスタムの“SV Hangar”、パーツ販売“Mechanist”、楽曲購入“Blood Music”(ZebraheadやChris Thompsonなど)、CHIP売買“Difference EG.”、パーツ性格付け“Edgeworks”、アバター購入“IDOL”、都市間移動“Beam Port”、高位ランカー撃破後に開く“Wild Machines”など、日を進めながら巡回する遊びが組み込まれています。

オンライン機能はランキングやクラン作成に対応していましたが、公式サーバーは2006年10月1日に停止し、オンライン対戦は終了しました。評価面ではレビュー集計がおおむね“平均的”とされ、GameSpotやVideoGamer.comが7/10、Metacriticは66/100という結果です。ゲーム性の芯は維持しつつ、都市と要素を広げた拡張版という立ち位置がうかがえます。

まとめ

二作を通じての核は“稼いで作り、作って勝つ”循環にあります。敵の側面・背面を取ってダメージを増やす立ち回り、見られないこと自体が武器になる光学迷彩、重量制限と積載・火力のトレードオフ、ICによる挙動の違い――これらが積み上がり、リザルトに直結します。『ファントムクラッシュ』はXboxでメカの作り込みとカスタムの深さが評価され、同時にアリーナ数や対戦モードの物足りなさも指摘されました。『S.L.A.I.』は舞台を世界に広げ、都市サーバーや店舗群、IC育成、乱入型の強敵、資産要素までを重ね、構造を厚くしながら総合的な評価は“平均〜良作”に収まりました。いずれも、勝ち続けるには撤退判断を含むリスク管理が不可欠で、競技としての“生存”が設計の中心に据えられています。メカの細部をいじる楽しさと、戦術で勝ち上がる達成感。この二つを強く提示したシリーズといえます。

ファントムクラッシュシリーズの一覧