「夢見館」シリーズは、幻想的な世界観と一人称視点の没入感で知られるアドベンチャーゲームです。1993年の『夢見館の物語』を皮切りに、続編『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』、外伝『月花霧幻譚 TORICO』へと展開しました。時間制限や感情入力システム、マルチエンディングなど独自の仕組みを取り入れ、映像表現の進化と共にプレイヤーを魅了しました。

シリーズの概要

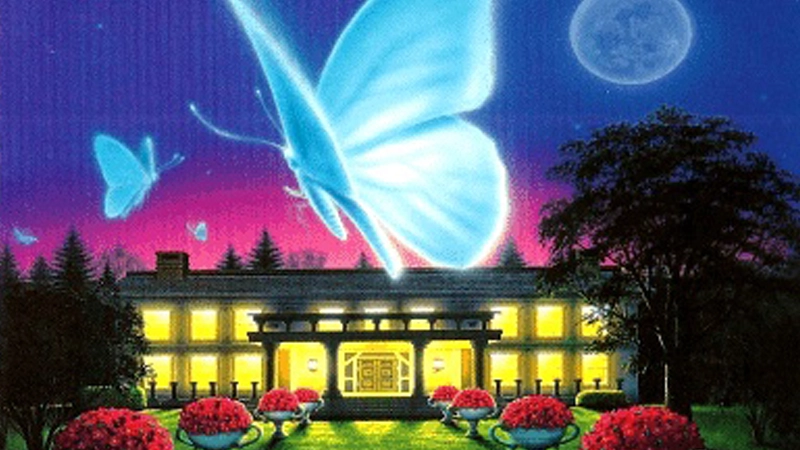

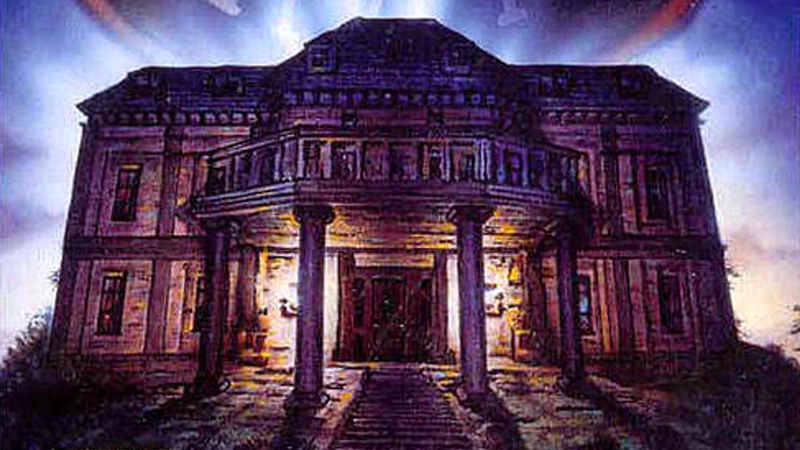

「夢見館」シリーズは、セガが1990年代に展開したアドベンチャーゲームで、幻想的な世界観と一人称視点による没入感が特徴です。1993年のメガCD用『夢見館の物語』では、光る蝶を追って館に迷い込んだ少年が妹を救うため脱出を目指す物語が描かれ、動画を活用した“バーチャルシネマ”の先駆けとして注目されました。1994年のセガサターン用『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』は続編にあたり、映像が3Dポリゴン化され、感情入力システムによる分岐が導入されるなど進化を遂げました。さらに1996年の『月花霧幻譚 TORICO』は外伝的な作品で、霧の街と伝説の「月の街」を舞台に自由度の高い探索とマルチエンディングを特徴としています。シリーズ全体を通じて共通するのは、夢と現実の境界を揺さぶる幻想性と、緊張感ある探索要素です。映像表現や雰囲気は高い評価を受け、後年の復刻収録によって再び注目を集めています。

シリーズの魅力

幻想的で独自性の高い世界観

シリーズの最大の特徴は、幻想的でありながらも恐怖や哀愁を内包した世界観です。『夢見館の物語』では満月の夜に現れる謎の館と光る蝶の伝承が物語の中心に据えられ、プレイヤーは異界へと迷い込んだような不安と期待を同時に抱かされます。続編の『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』では、その館が持つ神秘性がさらに拡張され、赤く染まる満月や住人たちの異変が幻想性を一層強めました。そして『月花霧幻譚 TORICO』では霧に包まれた街や伝説の「月の街」が舞台となり、現実と異世界を往来する壮大な物語が展開します。いずれの作品もプレイヤーを日常から切り離し、夢と現実の境界線を曖昧にする独特の世界観を構築しているのが大きな魅力です。

プレイヤーを引き込む一人称視点の没入感

シリーズを通して物語はプレイヤー自身の視点で進みます。『夢見館の物語』では館の中を一人称視点で探索する仕組みが導入され、あたかも自分自身が迷い込んだかのような体験を味わえました。映像表現においても、ただの背景ではなく移動のたびにアニメーションが挟まれることで、プレイヤーは物語世界に閉じ込められたような感覚に浸ります。続編の『真説・夢見館』では3Dポリゴンを用いた映像が加わり、住人の顔グラフィックや感情入力システムによって対話のリアリティが向上しました。さらに『月花霧幻譚 TORICO』では広大な街を探索する仕組みが採用され、単なる館内の探索を超えて自由度の高い没入感が得られるようになりました。プレイヤーは常に物語の中心に存在し、自らの選択が運命を変えるという臨場感がこのシリーズを特別なものにしています。

独創的なゲームシステムと緊張感

このシリーズのゲームシステムは従来のアドベンチャー作品とは一線を画していました。『夢見館の物語』では懐中時計を手に入れると作中時間が進行する仕組みがあり、制限時間内に館を脱出できなければ蝶にされてしまうという緊張感が常に漂いました。『真説・夢見館』では「感情入力システム」が導入され、選択肢ではなく感情の傾きによって物語が分岐するという実験的な仕組みが採用されました。これはプレイヤーの感覚を重視する斬新な試みであり、登場人物との関係性や展開を予測不可能にしました。『月花霧幻譚 TORICO』ではマルチエンディングが用意され、選択や行動によって物語が変化し、繰り返し遊ぶ価値が高められています。これらの要素は、ただ物語を追体験するのではなく、プレイヤー自身が能動的に物語を作り出す感覚を与えてくれます。

個性的で印象的な登場人物たち

各作品に登場するキャラクターは一様に強い個性を持ち、物語の幻想性をさらに高めています。『夢見館の物語』では賭博師や画家、蒐集家など、人間だった頃の記憶や未練を抱えつつ蝶となった住人たちが登場し、主人公に対して謎めいた助言を与えます。『真説・夢見館』ではジュンやマイクといった若者の視点で物語が展開し、正義感や恐怖心といった人間的な感情が描かれ、また長老や冒険家レイモンドといった人物が館の歴史に重みを与えます。さらに『月花霧幻譚 TORICO』では霧の街を支配するゴードンや協力者アントニー、宿屋の女主人ハンナなど、人間らしい感情や葛藤を抱えた人物が物語を彩ります。これらのキャラクターたちは単なる脇役ではなく、それぞれが謎や過去を持つ存在として物語の深みを生み出し、プレイヤーの記憶に強く残ります。

時代ごとに進化した映像表現と評価

シリーズはハードの進化とともに映像表現を刷新し続けました。『夢見館の物語』ではCD-ROMの大容量を活かした動画再生が当時としては革新的で、実際に館を探索しているような臨場感が話題を呼びました。『真説・夢見館』ではセガサターンの性能を活かした3Dポリゴン映像が取り入れられ、より立体的で鮮明な表現が可能になりました。さらに『月花霧幻譚 TORICO』では広大な街並みや幻想的な異世界を3Dで描き出し、シリーズの世界観をより壮大に表現しました。

各作品は発売当時のゲーム誌でさまざまな評価を受けています。『夢見館の物語』はグラフィックの美しさと雰囲気の高さが称賛され、ゴールド殿堂入りを果たしました。一方でボリュームの少なさを指摘する声もありました。『真説・夢見館』は演出や雰囲気に評価が集まる一方、完成度に対して賛否が分かれ、シルバー殿堂に選ばれました。『月花霧幻譚 TORICO』も同様に高評価と低評価が混在しましたが、その独特の世界観と表現力は後年まで語り継がれています。映像技術と評価の変遷そのものが、このシリーズが挑戦的で実験的な存在だったことを示しています。

シリーズの一覧

夢見館の物語

1993年にメガCD向けに登場した『夢見館の物語』は、フル動画を駆使した「バーチャルシネマ」と呼ばれる新しいジャンルのアドベンチャーゲームとして注目を集めました。物語は光る蝶を追いかけた妹を探すため、兄が謎の館に足を踏み入れるところから始まります。館の中はすべて一人称視点で描かれ、文字やアイコンに頼らず映像で進行するのが大きな特徴でした。

プレイヤーは探索を通じて時間経過の仕組みに直面し、制限時間内に脱出できなければ蝶にされてしまうという緊迫感に包まれます。館の住人たちは元は人間だった存在で、それぞれに異なる思いや事情を抱えており、彼らとの交流が謎解きの手掛かりとなります。作品は後にPC配信や復刻機にも収録され、評価もグラフィックや雰囲気の高さで大きな注目を浴びましたが、一方でボリューム不足への指摘もありました。

真説・夢見館 扉の奥に誰かが…

1994年にセガサターンで発売された本作は、前作の続編にあたり、映像表現が3Dポリゴンに進化しました。プレイヤーは住人ジュンを操作し、満月の夜に現れる「夢見の館」で起きた異変を調査します。新要素として「感情入力システム」が導入され、従来のコマンド選択とは異なり、感情の方向性で物語が分岐する独特の仕組みを体験できます。

物語は館の秘密や主である狩人の存在へと迫るもので、住人たちの多彩な個性や背景が語られます。前作と同様に幻想的な雰囲気を重視しつつ、会話やキャラクター描写がより強調された作品となりました。評価はグラフィックや演出面で高く評価される一方、全体的な完成度については賛否が分かれ、ファミ通ではシルバー殿堂入りを果たしています。また、小説版が刊行され、ゲームの枠を超えた物語展開も楽しむことができました。

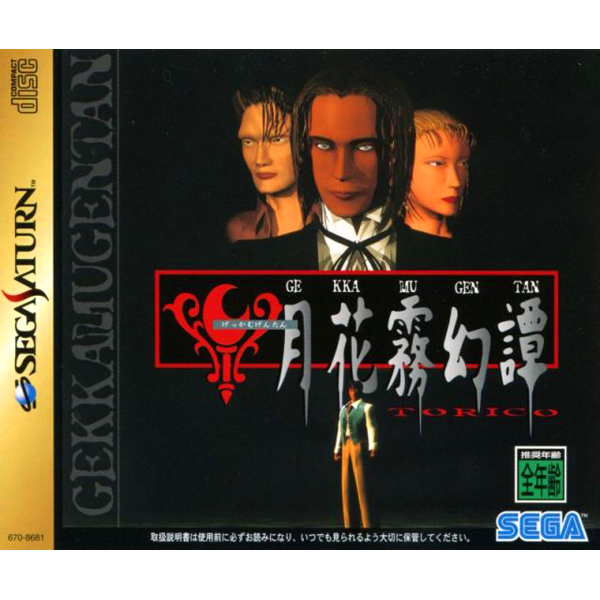

月花霧幻譚 TORICO

1996年に発売された『月花霧幻譚 TORICO』は、シリーズの外伝的な位置づけであり、前作までの館や登場人物との直接的なつながりは薄い作品です。舞台は「霧の街」と呼ばれる場所で、主人公フレッドは失われた記憶を探し求めながら、伝説の「月の街」へと続く道を探すことになります。

3Dポリゴンで描かれた街を自由に探索し、住人たちとの交流を通じて物語を進めていく形式が特徴です。物語は二部構成となっており、現実世界を舞台とした凶兆編と、異世界を描いた崩壊編に分かれています。さらにマルチエンディング方式を採用しており、プレイヤーの選択によって物語が大きく変化します。

キャラクターたちは個性的で、権力者ゴードンを中心にした人間関係や街の伝承が複雑に絡み合い、幻想と現実が交錯する濃厚な世界観が描かれています。評価は前作同様に賛否が分かれましたが、独特の雰囲気と壮大な世界観は高い評価を受けました。

まとめ

「夢見館」シリーズは、セガが1990年代に展開した独特なアドベンチャーゲーム群であり、幻想的な世界観と映像表現を駆使した没入体験が大きな特徴です。1993年の『夢見館の物語』では、光る蝶や謎の館を舞台に制限時間内で脱出を目指す緊張感が描かれ、斬新な“バーチャルシネマ”の試みとして注目を集めました。翌年に発売された『真説・夢見館 扉の奥に誰かが…』では、セガサターンの性能を活かした3Dポリゴン映像や感情入力システムが導入され、より複雑な物語体験へと進化しました。さらに1996年の『月花霧幻譚 TORICO』は外伝的な作品として霧の街と伝説の「月の街」を舞台に、自由度の高い探索やマルチエンディングを備え、シリーズの世界観を大きく広げています。三作を通して共通するのは、夢と現実の境界を揺さぶる幻想性とプレイヤー自身が物語を体験する没入感です。発売当時は映像美や雰囲気が高く評価される一方で、ボリューム不足やシステム面に賛否が分かれました。しかし、その挑戦的な姿勢は現在でも語り継がれ、復刻配信や復刻機収録を通じて新たな世代にも触れられる存在となっています。

夢見館シリーズの一覧