本記事では、データウエストが手掛けた横スクロールシューティングゲーム『ライザンバー』シリーズについて、三作品を通して詳細に解説します。FM TOWNSから始まり、PCエンジンCD-ROM²、スーパーCD-ROM²へと展開された本シリーズは、その硬派なゲーム性と独自の演出でコアなファンを獲得しました。それぞれの作品が持つ魅力や進化点、難易度、そしてゲームシステムの変遷について、限界まで詳しく紐解いていきます。

シリーズの概要

『ライザンバー』シリーズは、1990年から1992年にかけてデータウエストより発売された横スクロール型シューティングゲーム三部作です。FM TOWNSで登場した初代に始まり、PCエンジンCD-ROM²とスーパーCD-ROM²にて続編が展開されました。プレイヤーは地球防衛のため、ゾウル帝国との激戦を繰り広げます。特徴的な3種の武器とオプション、方向取得によるショット制御、ため撃ちやオーバーブーストなど独自の戦術性が魅力です。難易度は非常に高く、特に『II』はマニア向けと評価されました。CD-ROMの利点を活かした高品質な音楽や演出、緻密な世界観と物語も魅力で、現在ではレトロゲームファンの間で高く再評価されています。硬派な作風と挑戦的なゲーム性が光る、隠れた名作シリーズです。

シリーズの魅力

極限まで突き詰められたハード志向の難易度設計

『ライザンバー』シリーズ最大の特徴とも言えるのが、プレイヤーの反射神経と状況判断力、さらに戦術的な判断を極限まで要求するその高難易度です。単なる敵弾の回避や攻撃ではなく、ステージ構成そのものが「初見殺し」の罠に満ちており、何度もやられては覚え、覚えては乗り越えるという“反復と試行錯誤”のゲームデザインが徹底されています。初代『ライザンバー』でもすでにこの傾向は顕著で、特に中盤以降は弾幕や地形の罠が複雑に絡み合い、ノーミスクリアなど夢のまた夢といった設計でした。『ライザンバーII』ではこの難易度がさらに増し、オーバーブーストやため撃ちといった新要素があるにも関わらず、それらを高度に使いこなさなければクリアすら難しいバランスとなっています。最終作『ライザンバーIII』では少しだけ緩和されたものの、それでもステージ構成の緻密さやボスの攻撃パターンは相変わらずシビアで、まさにゲーマー魂を試されるシリーズといえるでしょう。こうした設計は単なる「難しさ」ではなく、「やり込みがい」や「攻略法の発見」に直結しており、プレイヤーにとって非常に中毒性の高い体験を提供しています。

ユニークな武装システムと戦術的プレイの深さ

『ライザンバー』シリーズにおける武装システムは非常に独特で、単なる攻撃手段に留まらず、プレイスタイルそのものを大きく左右する構造を持っています。基本となる3種の武器(火炎、氷、雷)にはそれぞれ個別の性質があり、威力、射程、連射性能、弾速などが大きく異なるため、状況に応じた選択が求められます。さらに武器取得時の方向によってオプション(衛星兵器)の発射方向が変化するという仕組みは、他のシューティングゲームではほとんど見られない特異なシステムです。このため、単に強い武器を選ぶだけでは通用せず、敵の出現パターンや地形の構造に応じて「どの方向で取得するか」という判断まで含めたプレイが必要となります。『ライザンバーII』ではこのシステムに加えて「ため撃ち」が実装され、バックアップユニットを装備しているときのみ発動可能という制限付きで、戦局をひっくり返すパワフルな攻撃が可能になります。そして『ライザンバーIII』では新たにセカンダリ攻撃(ミサイル)も加わり、選択と集中のプレイングがさらに深化しています。これらの要素が融合することで、本シリーズは「考えて撃つ」シューティングとして、他作品にはない独自の戦術性を確立しています。

CD-ROM世代を象徴するサウンドと演出美

『ライザンバー』シリーズは、そのすべての作品がCD-ROMという当時の最新メディアで提供されており、音楽や効果音、演出において他のROMカートリッジ作品を遥かに凌駕する完成度を誇ります。特に音楽面では、全作品を通して作曲を担当した斉藤康仁氏による重厚で緊張感に満ちたサウンドトラックが高く評価されており、BGMは単なる背景音に留まらず、ステージの展開や敵の出現タイミングとシンクロするような作り込みがなされています。『ライザンバーII』ではステージ開始直後のBGMからして圧倒的な迫力を持ち、プレイヤーの緊張感を一気に高めるよう設計されています。さらにポーズ画面にすら専用のジングルが存在するなど、演出へのこだわりは尋常ではありません。また、音だけでなくビジュアル面でも、PCエンジンの拡張機能をフル活用したパララックススクロールや背景アニメーション、敵の動きの滑らかさなど、時代を先取りする演出が随所に見られます。特に『ライザンバーIII』では、背景と敵キャラがシームレスに融合するような演出や、ボスの巨大感を強調するズーム演出など、単なるシューティングの枠を超えた映像体験が提供されており、CD-ROM時代の技術力とセンスが光る傑作と言えるでしょう。

シナリオと世界観の連続性と緻密さ

単なるアクションシューティングに留まらず、『ライザンバー』シリーズは世界観の構築にも非常に力を入れており、三作品を通じて壮大なストーリーが描かれています。初代では、地球を脅かす生体機械帝国ゾウルとの遭遇と戦いが描かれますが、続く『ライザンバーII』では、地球圏への帰還中にさらなるゾウルの陰謀が明らかになり、攻撃が再開されるという緊迫の展開が繰り広げられます。ここでは“逆転確率7800万分の1”というキャッチコピーに象徴されるように、プレイヤーは絶望的な状況で戦い続ける英雄的存在として描かれており、単なるシューティングの主人公ではなく“地球最後の希望”としての立ち位置が明確になっています。最終作『ライザンバーIII』ではついに敵の本拠地へ乗り込む展開となり、これまでの戦いの集大成とも言える壮大な物語が完結します。各ステージには明確な地理的・戦略的な意味があり、ただ進むだけでなく、「なぜそこを通過するのか」「敵はなぜそこにいるのか」という設定上の整合性がある点も見逃せません。世界観に浸りながらゲームを進められるという点は、物語性の薄いシューティング作品が多い中で、本シリーズの特異な魅力となっています。

時代を超えて再評価されるクラシックとしての存在感

発売当初はコアユーザー向けの難易度や限られたハード展開のために知名度こそ高くはありませんでしたが、近年になって『ライザンバー』シリーズはレトロゲームファンの間で再評価が進んでいます。とりわけ『ライザンバーIII』は、後年のレビューで「PCエンジン最高峰のシューティング」と評されることも多く、技術的・演出的完成度の高さから“隠れた傑作”と称されています。また、三作品すべてが一貫して同じ開発チーム「Team 50」によって作られており、シリーズ全体に通底する美学や思想が貫かれている点も、ファンにとっては特別な価値を持っています。さらに、武装システムや敵配置の独自性は、後年のシューティングゲームに影響を与えたとも言われており、単なる過去作としてではなく、ゲームデザインの進化の一端として語られる存在にもなっています。データウエストが公式に再販を検討する動きがあるという情報もあり、その存在感は今なお衰えることなく、時代を超えてゲームファンに語り継がれる価値あるシリーズなのです。

シリーズの一覧

ライザンバー

1990年、FM TOWNS専用ソフトとして発売された『ライザンバー』は、プレイヤーが地球の戦闘機RT-X-32を操作し、生体機械帝国ゾウルと戦うSF世界が舞台のシューティングゲームです。開発はデータウエスト社内のチーム「Team 50」によって行われ、BGMは斉藤康仁氏が手掛けました。この作品はスクロールシューティングゲームとしては「R-TYPE」や「グラディウス」に似た構造を持ち、8つのステージを連続して進みながら、画面奥から迫る敵を撃破し、各ステージの最後に現れるボスを倒すことでゲームが進行します。

ゲームの核となるのは3種類の武装ユニットで、赤は火炎、青は多方向レーザー、緑は防御力を伴うシールド型です。これらのユニットは特定の敵を撃破することで得られ、装備時には2つの補助兵器(オプション)が付随し、選択時の方向に応じてショットの方向も変わります。攻撃は溜め撃ちも可能で、ボタン長押しでチャージし強力なショットを放つ仕様となっていました。さらに、回避に使えるダッシュ機能も搭載され、瞬時の判断力が問われる設計になっています。

ライフ制ではなく、残機が尽きるとその場でゲームオーバーとなる一方、無限コンティニューにより再挑戦は何度でも可能。ただしチェックポイント制が採用されており、ステージの途中からの再開が基本となっています。ビジュアルやBGMの評価は高かった一方、全体的な完成度に関しては賛否が分かれ、「FM TOWNSで遊べる数少ないシューティング」という限定的な評価に留まることもありました。

ライザンバーII

1991年にPCエンジンCD-ROM²専用ソフトとして登場した『ライザンバーII』は、前作のシステムを受け継ぎつつ、格段に難易度を高めた作品として知られています。前作同様、プレイヤーは地球防衛のために宇宙戦闘機「エリミネート・スキャナー」を操作します。敵は依然としてゾウル・エンパイアで、ストーリーは前作の戦いの続きという位置付けです。

本作の最大の特徴は「オーバーブースト」と呼ばれる一時的な高速移動機能と、バックアップユニット装備時にのみ使用可能な「溜め撃ちシステム」です。オーバーブーストは移動距離やエネルギー消費量が精密に設計されており、ゲージ管理が攻略の鍵となります。また、ボス戦での回避や攻撃チャンスの演出に、このブーストを活用する場面が非常に多く存在します。

武装の種類は前作同様3タイプが存在し、それぞれに特徴があります。

アイスストーム(青)は広範囲攻撃型で、連射力が高く扱いやすい武装、ファイアーボール(赤)は接近戦向きの高威力だが取り扱いが難しい装備、ライトニングボルト(緑)は貫通力が高く、地形をも貫く唯一の攻撃手段となっており、ステージ攻略には欠かせません。

本作の構成は全6ステージで、それぞれが独自の地形と敵キャラを持ち、設定も細かく構築されています。例えば第1ステージでは、地球の衛星軌道上で再び戦いが幕を開け、第3ステージでは巨大なムカデ型都市兵器との戦闘が描かれます。ステージは非常に緻密なデザインとなっており、それぞれにボスキャラクターである「ガードデバイス」が待ち受け、最終ステージには「マスターデバイス」が立ちはだかります。

操作性に関してはオート連射機能が無く、手動での連打を求められる点が難易度の高さに拍車をかけていました。特にターボパッドの設定により連射の快適度が大きく変わる点は、ハード性能との兼ね合いも考慮する必要があります。雑誌のレビューでは「マニア向け」「とにかく難しい」といった声が多く見られ、玄人向け作品としての評価が定着していました。

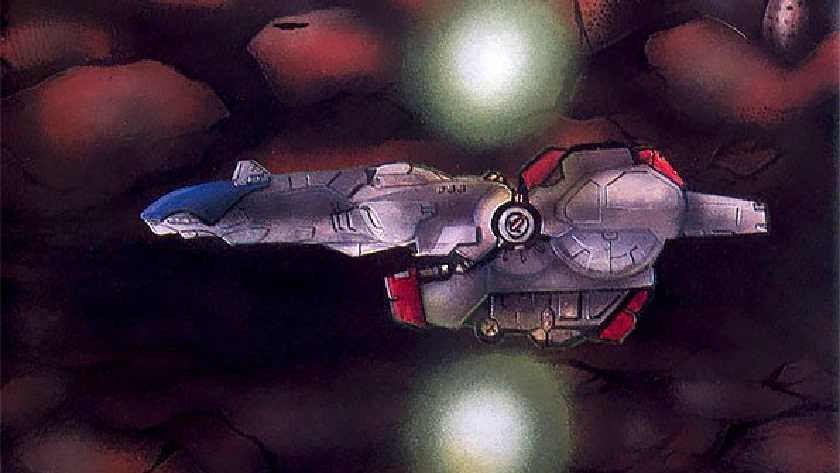

ライザンバーIII

1992年にPCエンジンのスーパーCD-ROM²用としてリリースされた『ライザンバーIII』は、シリーズ最終作として位置付けられています。本作は前作のシステムをベースにしつつ、ゲームバランスやグラフィック、サウンドのクオリティが一段と向上しています。プレイヤーは新型機「ES3 ドナー・カイル」を操作し、ついにゾウル帝国の本星へと攻撃を仕掛けます。

前作で導入された要素に加え、本作では新たにサブ攻撃としての「チャージミサイル」が追加されました。通常のショットとは別に、チャージで放つミサイルが敵を追尾・爆破する仕様で、ボス戦や密集する敵への対処手段として非常に有効でした。さらに、二度押しによるホーミング分裂機能も加わり、戦術の幅が広がっています。

ユニットは従来通り3種存在しますが、それぞれパワーアップされており、オプションの火力や効果範囲も改善されています。グラフィック面では、背景のディテールやパララックススクロールが強化され、演出面でも演出的な光と影の演出が施され、より没入感の高い体験を提供します。

シリーズの中でもっとも遊びやすく設計されている点も特徴です。難易度はやや緩和されており、初心者でも最後まで遊びやすくなっています。もちろん、シューティングゲームならではのシビアさは健在で、敵配置や弾幕のパターンを覚える「パターン暗記型」ゲーム性は一貫しています。

発売当時は評価が分かれ、特に輸入ソフトとして海外レビューでは「『ゲート・オブ・サンダー』に劣る」という意見もありました。しかし、後年の再評価により「PCエンジンを代表するシューティング作品」としての評価が高まりました。ビジュアルや音楽、ゲームバランスの高さが再評価され、特にレトロゲーム愛好者の間ではシリーズ最高傑作とする声も多く見られます。

まとめ

『ライザンバー』シリーズは、1990年代初頭のシューティングゲーム黄金期において、個性的な進化を遂げた作品群です。初代『ライザンバー』はFM TOWNSという限られたプラットフォームでの展開で注目され、続く『II』ではその完成度と難易度の高さで硬派なファンを獲得しました。そして『III』ではシリーズの集大成ともいえる完成度を誇り、ビジュアル、サウンド、ゲームシステムすべてがブラッシュアップされました。

特に「ユニット回転方向によるショット方向の変化」や「オーバーブースト」「溜め撃ち」など、他のシューティングゲームではあまり見られない独自の要素が多く、単なる『R-TYPE』や『グラディウス』の亜流にとどまらない個性を持っています。

今日では入手困難なタイトルとなってしまいましたが、CD-ROMフォーマットを活かした音楽表現やハード性能を限界まで引き出したビジュアル、そして高難易度で挑戦心をくすぐるゲームデザインは、今なお語り継がれるにふさわしい作品群です。再リリースや復刻が待たれる中、ゲーム史に残る隠れた名作として、その存在は色褪せることがありません。

ライザンバーシリーズの一覧