1980年代から90年代前半にかけて、数々の名作アーケードゲームを生み出したタイトー。その中でも、一風変わった木こりの老人が主役を務めるユニークなアクションゲームとして登場したのが『ドンドコドン』です。本記事では、アーケードで生まれ、その後家庭用ゲーム機にも展開されたこのシリーズと、続編である『ドンドコドン2』について、ゲーム内容や特徴、評価などを織り交ぜながら、詳細かつ丁寧にご紹介していきます。

シリーズの概要

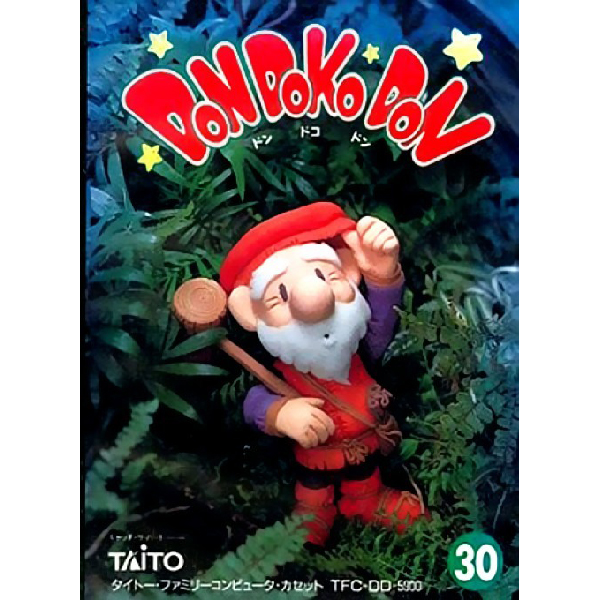

『ドンドコドン』シリーズは、タイトーが手がけたアクションゲームで、1989年にアーケードで登場した第1作『ドンドコドン』と、1992年にファミリーコンピュータ向けに発売された続編『ドンドコドン2』の2作品から構成されています。初代は固定画面内で木こりの老人を操作し、ハンマーで敵を気絶させてから投げて倒す独自のアクションが特徴で、戦略性と爽快感を併せ持つゲーム性が評価されました。一方、続編は横スクロールアクションへと進化し、物語性と遊びやすさが加わっています。どちらも操作性のシンプルさと丁寧な作り込みが魅力で、幅広いプレイヤーに支持されました。レトロゲームとしての味わいも強く、現代でもアーカイブ移植を通じて新たな世代に親しまれています。

シリーズの魅力

独自性に満ちたアクションの爽快感

「ドンドコドン」シリーズ最大の魅力のひとつは、ほかのアクションゲームには見られない独自の戦闘システムです。通常のアクションゲームでは、ジャンプして敵を踏みつけたり、直接攻撃を仕掛けて倒すのが一般的ですが、本作では敵を一度ハンマーで気絶させ、担ぎ上げてから投げつけて倒すという二段階の手順が必要です。この流れにより、単なる反射神経頼みの操作ではなく、攻撃のタイミングや敵の配置、さらには次にどの敵にぶつけるかといった戦略性が生まれます。

特に敵を連続して巻き込むコンボのような爽快感は、本作ならではのもので、何体もの敵を一気に吹き飛ばしたときの快感は格別です。また、敵の挙動やステージ構成も絶妙に設計されており、動線を読み切ったうえでの攻撃成功は、プレイヤーに強い達成感を与えます。こうした独特のアクションスタイルが、プレイヤーをただクリアを目指すだけでなく、”うまくプレイすること”自体の楽しさへと導いているのです。

個性と遊び心が光るキャラクターデザイン

「ドンドコドン」のもう一つの魅力は、キャラクターや世界観に込められたユーモアと遊び心にあります。まず、アクションゲームの主人公としては異例とも言える「木こりの老人」という設定が新鮮で、当時のゲーム業界の中でも際立って異彩を放っていました。若く勇ましいヒーローや超人的な戦士が主流のなかで、ひげをたくわえたボブとジムというおじいさんが大活躍するというギャップが印象的です。

また、敵キャラクターやボスもどこかコミカルで憎めないデザインになっており、ゲーム全体の雰囲気を和やかにしています。背景やオブジェクトにも細かな装飾がなされており、例えば樹木の質感や岩の描き方、ステージごとのテーマなど、ドット絵ならではの味わいがしっかりと込められています。さらに、ゲーム中に登場する「熊谷研究所の熊」や、ステージ内に隠された秘密など、開発陣の遊び心も至るところに感じられ、プレイヤーにちょっとしたサプライズと笑いを提供してくれます。

完成度の高いゲームバランスとテンポ感

「ドンドコドン」シリーズが長年愛されてきた理由のひとつには、ゲーム全体のテンポ感と難易度設計の巧みさが挙げられます。固定画面アクションである初代『ドンドコドン』では、各ステージが短時間でクリアできる構成となっており、次から次へと敵を倒して進んでいく快感が中毒性を生んでいます。全50ステージというボリュームの中にはバリエーション豊かなレベルデザインが施されており、単に敵を倒すだけでなく、足場の配置やアイテム出現条件などを工夫する必要がある場面も多く存在します。

一方、続編である『ドンドコドン2』は横スクロール型アクションとして生まれ変わり、テンポの良いステージ進行とスムーズな操作性を実現しています。こちらでは一撃死ではなくライフ制が採用され、プレイヤーがある程度のミスを許容されることで、リトライ性が高まりストレスなくプレイを続けることが可能になりました。また、ステージ数が5つと比較的少ない一方で、各ステージに登場するギミックや敵のバリエーションが豊富なため、飽きが来ない作りになっています。

このように、プレイヤーに「もう少し遊びたい」と思わせる絶妙な設計が、シリーズ全体の完成度を高め、リプレイ性の高い作品として仕上がっています。

サウンドとBGMのセンスの良さ

ゲームの魅力はグラフィックや操作性だけでは語り尽くせません。「ドンドコドン」シリーズが多くのプレイヤーに印象づけたもう一つの要素は、耳に残る軽快なBGMとサウンドエフェクトの存在です。特に初代『ドンドコドン』では、タイトー社内のサウンドチーム「ZUNTATA」が音楽を担当しており、アーケードゲームならではの電子音を駆使しつつ、メロディアスでテンポ感のある楽曲が展開されます。

各ステージごとに異なるBGMが用意されているほか、ボス戦の緊迫感を高める音楽、アイテム取得時の効果音など、プレイヤーの感情を引き立てる演出が随所に見られます。単調になりがちなアーケードゲームの音楽において、ZUNTATAの持つ音楽的センスは群を抜いており、その完成度の高さは現在でも高く評価されています。

続編の『ドンドコドン2』においても、ファミコン後期の限られた音源チャンネルを活かした良質なBGMが揃っており、オープニングからエンディングまで、物語の進行に合わせて楽曲がしっかりとシーンを盛り上げてくれます。これらの楽曲は、ただの背景音として機能するのではなく、ゲーム全体のテンションやテンポに強く作用しており、没入感を高める大きな要因となっています。

時代を超えて愛される普遍的なゲームデザイン

最後に、「ドンドコドン」シリーズが今なおプレイヤーから愛され続けている最大の理由として、時代やハードの進化に影響されない普遍的なゲームデザインが挙げられます。アーケードゲームとして登場した当初から、ゲーム性のシンプルさと遊びごたえのバランスは抜群であり、それはファミコンやPCエンジンへの移植、さらには現代の家庭用ゲーム機へのアーカイブ移植に至るまで、一貫して崩れることがありませんでした。

操作が簡単で誰でもすぐに楽しめる一方、極めようとすると奥深く、ハイスコアを狙ったり、スピードクリアに挑戦したりと、プレイスタイルに応じた楽しみ方ができる点も大きな特徴です。また、キャラクターや世界観の親しみやすさが老若男女問わず多くの層に受け入れられてきたことも、長寿シリーズとなりえた理由のひとつです。

さらに、アーケードアーカイブスとしての再リリースや、イーグレットツー ミニのプリインストールタイトルとして現代のプレイヤーに再び届けられたことにより、懐かしさを求める往年のファンだけでなく、レトロゲームに新鮮さを感じる若い世代にも支持される土壌が整いました。30年以上の時を超えてもなお、新たなファン層を生み出す力を持っていることは、「ドンドコドン」シリーズが本当に優れたゲームデザインのもとに生まれた証しであると言えるでしょう。

シリーズの一覧

ドンドコドン

1989年にアーケードで登場した『ドンドコドン』は、固定画面型のアクションゲームでありながら、独自の操作感とアクションが評価され、ゲーマーたちの記憶に残る一作となりました。プレイヤーが操作するのは、木こりの老人・ボブとジム。彼らはハンマーを手にして、ステージ内の敵を気絶させ、それを持ち上げて投げつけるという、シンプルながらクセになる戦闘スタイルで全50ステージを攻略していきます。

操作方法は極めて直感的で、レバーで左右に移動し、2つのボタンでジャンプと攻撃を行います。敵を直接倒すのではなく、一度気絶させてから他の敵や壁にぶつけて撃破するというプロセスが求められるため、単調にならない駆け引きが生まれています。特に、敵を投げるタイミングと方向を工夫し、連続して複数の敵を巻き込むといった戦略性も存在し、シンプルな見た目以上に奥深いゲーム性を持っています。

また、ゲーム中にはステージによって異なる条件で出現するパワーアップアイテムが多数用意されており、アイテムの効果には攻撃力の強化や移動速度の上昇といったプラスのもののほか、プレイヤーにとって不利に働くものも含まれています。このアイテムの配置と出現条件を理解することも、上級者への第一歩となります。

本作には5回のボス戦があり、それぞれが異なる攻撃パターンを持ってプレイヤーを苦しめます。通常ステージとは違う緊張感の中、ハンマーの振り方や投げ方を駆使して勝利を目指すのは、まさにアーケードゲームらしい熱い展開です。また、特定のステージには「裏面」と呼ばれる隠し要素も存在し、繰り返しプレイする価値を高めています。

さらにこのゲームは、熊谷研究所が関与したタイトー製作物であることを示す“熊表示”が仕込まれており、デモ画面中にアクションボタンを3回押すと熊が現れるという、ちょっとした遊び心も魅力のひとつです。

ただし、本作には永久パターンと呼ばれるテクニックが存在しており、10面の左下で同じ動きを繰り返すことでゲームをクリアできてしまう裏技的要素もあります。これが善か悪かは意見が分かれるところですが、当時のゲームならではの“穴”として語り草になっています。

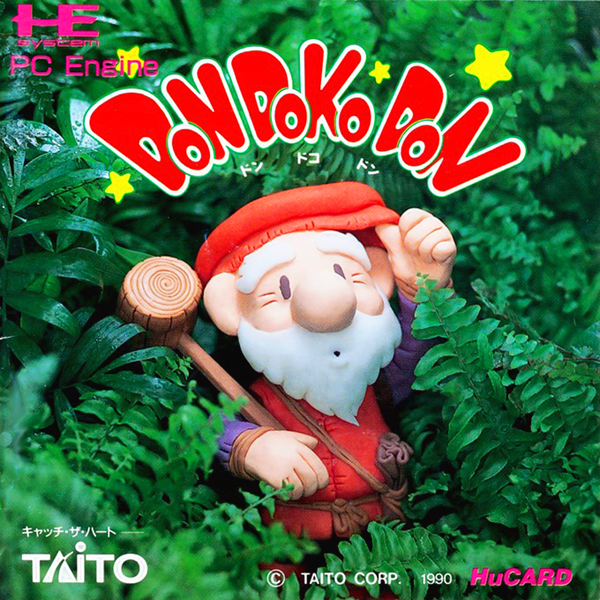

アーケードでの人気を受け、『ドンドコドン』は家庭用ゲーム機へも移植されました。1990年にはファミリーコンピュータ版とPCエンジン版が発売され、それぞれ異なるユーザー層に向けて展開されました。ファミコン版は操作性と移植の精度について賛否が分かれるところでしたが、グラフィックやサウンドには当時の家庭用ゲーム機としては十分な品質を持っており、評価は概ね良好でした。PCエンジン版は、アーケードに近いクオリティを持っていたこともあり、より高く評価されています。

さらに時を経て、2000年代以降にはPlayStation 2の『タイトーメモリーズ 上巻』や欧米向けの『Taito Legends 2』、そして2020年代にはイーグレットツー ミニやアーケードアーカイブスとして現行機向けにも移植され、長きにわたってプレイヤーの手に届く形で提供されています。アクションゲームとしての完成度、そしてそのレトロ感が、今なお多くのファンに支持される理由と言えるでしょう。

ゲームソフト

ファミコン版

PCエンジン版

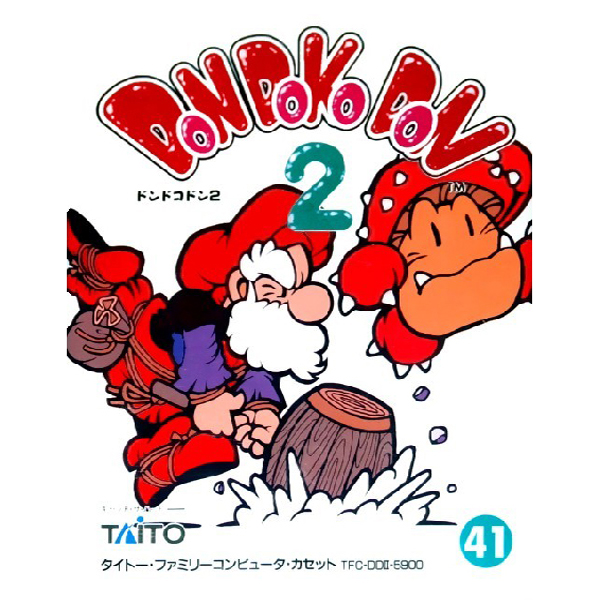

ドンドコドン2

1992年にファミリーコンピュータ向けに登場した『ドンドコドン2』は、前作とは大きく異なるスタイルでプレイヤーに新たな体験を提供しました。アーケードから家庭用専用へと舞台を移し、開発もナツメが担当。固定画面から横スクロール型のアクションゲームに変化し、ゲームのテンポや操作性が刷新されました。

本作のストーリーは、メアリーランドという王国で起きた不思議な事件を巡るもの。王子が呪いによってカエルに変えられてしまい、それを元に戻すために旅立つのは、なんと王国の大臣です。プレイヤーはこの大臣となって、王子の呪いを解く材料を集めるため、全5ステージを進んでいきます。

ゲームの操作はAボタンでハンマー攻撃、Bボタンでジャンプというシンプルなものですが、倒した敵を投げるアクションや、アイテムを使った魔法攻撃など、前作の要素をうまく取り入れつつ、スクロール型アクションに合うようアレンジされています。前作と異なり一撃でミスになることはなく、ライフ制が採用されているため、多少のダメージで即ゲームオーバーということがなくなり、アクションゲームに不慣れなプレイヤーでも遊びやすくなっています。

とはいえ、ステージクリア時にライフが回復しないなど、難所も多く、特にラスボス戦は慎重なプレイが求められます。2人同時プレイが不可能になった点は一部のファンにとって残念な要素かもしれませんが、ソロプレイのバランスとしては十分に練られています。

グラフィックやBGMもファミコン後期の作品らしく、非常に高品質。背景の描写や敵キャラクターのアニメーション、効果音なども丁寧に作られており、見た目や音からも楽しめる作品となっています。前作の特徴を継承しながらも、より一般的なアクションゲームとして仕上げられた本作は、多くのユーザーから「遊びやすくなった」と評価されました。

また、主人公が大臣というユニークな設定も本作の魅力のひとつで、王子を救うために奔走する姿には、どこか微笑ましさを感じさせます。物語性が加わったことで、ゲームへの感情移入もしやすくなっており、シンプルなゲームでありながら、プレイヤーを惹きつける魅力を秘めています。

ゲームソフト

ファミコン版

まとめ

『ドンドコドン』シリーズは、タイトーが持つ独特なセンスと、丁寧に作り込まれたアクション性が融合した、隠れた名作シリーズです。1989年のアーケード版『ドンドコドン』では、木こりの老人たちがハンマーを駆使して敵を一掃するという、ユニークな設定と遊びやすさが際立っており、以降も多くのプラットフォームに移植されるほどの人気を博しました。

一方、1992年に発売された『ドンドコドン2』では、ゲームのジャンルそのものが横スクロール型アクションに刷新され、物語性とアクション性を兼ね備えた新たな魅力を見せました。両作ともに違った楽しさがあり、それぞれにファンが存在するのは、タイトーと開発陣のこだわりが感じられる証です。

今なおアーケードアーカイブスなどで手軽にプレイできるこのシリーズ。もしまだ触れたことがないのであれば、ぜひ一度プレイして、その魅力を体験してみてはいかがでしょうか。木こりのハンマーが刻んだレトロアクションの名作を、今こそ再発見するチャンスです。

ドンドコドンシリーズの一覧