ファミコンジャンプシリーズは、週刊少年ジャンプ創刊20周年を記念したクロスオーバーRPGで、1989年の『英雄列伝』と1991年の『最強の7人』の2作が存在します。豪華キャラ共演や多彩なシステム、ドラゴンボール収集要素が特徴で、賛否を受けつつも“ジャンプの祭典”として後のコラボ作品に大きな影響を与えました。

シリーズの概要

ファミコンジャンプシリーズは、『週刊少年ジャンプ』創刊20周年を記念して誕生したクロスオーバーRPGで、1989年の『ファミコンジャンプ 英雄列伝』と1991年の『ファミコンジャンプII 最強の7人』の2作品が存在します。初代はケンシロウや孫悟空、星矢などジャンプの人気キャラクターが集結し、ピッコロ大魔王に支配されたジャンプワールドを救う物語を描きました。フィールド探索に加え、格闘、シューティング、スポーツなど多彩なミニゲームを組み込むごった煮的な設計が特徴で、ドラゴンボールを集め神龍で仲間を蘇生させる要素や、善悪を示す「こころ値」の管理など、独創的な仕掛けが盛り込まれました。続編は堀井雄二監修、チュンソフト開発により、対象作品を絞りシステムをRPGに一本化。7人の主人公から始まるマルチオープニングや、シミュレーション風の戦闘システム、原作者が手掛けた七大将軍などが話題となり、前作以上に遊びやすさと戦略性を両立しました。両作とも賛否はあったものの、当時のジャンプ人気と共鳴した“ジャンプの祭典”的作品として、後の『ジャンプスーパースターズ』などに受け継がれる基盤を築きました。

シリーズの魅力

豪華すぎるクロスオーバーが物語と戦闘に直結する迫力

シリーズ最大の魅力は、『週刊少年ジャンプ』の歴代ヒーローと悪役が同じ世界でぶつかり合う圧倒的な共演感です。初作『英雄列伝』ではケンシロウ、孫悟空、ペガサス星矢、剣桃太郎、ジョセフ・ジョースター、大空翼、山下たろー、キン肉マン、則巻アラレなど多彩な面々が、ピッコロ大魔王の支配に抗う構図で一堂に会します。最終盤の“最終決戦”ではヒーロー16人と悪役13人が一対一で激突し、原作設定にもとづく相性や特殊反応が勝敗を左右します。太陽光が弱点の敵に悟空の「太陽拳」が決定打になったり、動物には秘孔が効かずケンシロウが通じなかったり、抜作のギャグが外国人や動物に通用しないといった作中ルールがそのまま戦術になります。こうした“原作ネタがバトルの仕組みに変換されている”点は、単なる客演を超えてクロスオーバーの必然性を生み、シリーズ全体の手触りを独特なものにしています。続く『最強の7人』では登場作品を絞りながら、時間経過を反映して悟空やジョセフが年を重ねるなど、世界の連続性が丁寧に保たれています。

世界構造と時間軸の二重設計が冒険の厚みをつくる

“ジャンプワールド”は5つのエリアに区分され、さらに“現代”と“過去”の二つの時間が並行する構造で描かれます。エリアごとに活躍できるヒーローが決まっており、担当区域の外へ連れ出せないという縛りが、作品の持ち味を保ちつつ役割を明確にします。現代では男塾の闘技やサンクチュアリ攻略、過去ではドリームノート入手や竜宮城の決戦など、時間差がイベントに変化を与え、同じ場所でも体験が変わります。『最強の7人』では“精霊の大神殿”を起点とした環状世界をぐるりと巡り、7人の主人公を合流させてから本格的な冒険に踏み出す設計が採られています。選ぶ主人公によって導線が変わり、桃やタルるートから始めると全主人公の町へつながるなど、序盤の手順にも個性が出ます。控えの仲間が“修行所”で経験値を受け取って成長する仕組みも世界観とゲーム進行を結びつけ、交代のたびに戦力配分を考える面白さを生んでいます。

ジャンルのごった煮と一本化の対比が遊びの幅と遊びやすさを両立

初作はアクションRPGを軸に、場面ごとに対戦格闘、横シューティング、PK戦や野球、レース、ボタン連打の波紋維持など、ゲーム形式が次々と切り替わる設計です。カイオウ戦は格闘形式、レッド総帥はシューティング、香のハンマーをかいくぐる鬼ごっこ、ジョジョの波紋トレーニング、キャプテン翼のPK、山下たろーの土壇場ホームランなど、各作品の色がそのまま操作体験に反映されます。成功すれば爽快で、失敗すれば“こころ値”が悪寄りになったり、対決型では仲間の生死がかかるなど、短編ミッションでも緊張感が高く保たれます。これに対し『最強の7人』は戦闘をシミュレーション寄りのターン制アクションに統一し、地形や壁の有無で戦闘フィールドが変わる一本筋の遊びに整えられています。武器・防具、コマンド、必殺、状態異常、最大レベルやハート制、3人パーティと修行所の交代など、要素がまとまり、同じ世界観の中で“多様さ”と“分かりやすさ”が両立する形に仕上がっています。シリーズで見れば、祝祭的な混沌と遊びやすさへの再構築という二面性が、体験のレンジを大きく広げています。

ドラゴンボール収集と神龍の願いが進行と戦略に効く

『英雄列伝』ではフィールドに見えないドラゴンボールが散らばり、ドラゴンレーダーで位置を探り当てて7つ揃えると神龍が現れ、倒れたヒーロー全員を一度に生き返らせます。使用すると球は世界に飛び散り、再び集め直す必要があるという性質が、長い冒険の“呼吸”を作ります。『最強の7人』では、序盤から悟空を除く主人公や悟飯がボールを持ち、7人集合後に自動召喚されるほか、以降も最大16回まで再収集と願いの実行が可能です。願いはランダムで、序盤に強力なものは出にくい段階設計になっており、体力の最大値を6つに増やしたり、必殺技のハート消費をなくすなど、隊の育て方と願いの引き当てが進行の手応えになります。シリーズを通じて“集める・祈る・再び散る”という循環が、敗北からの立て直しや最終局面の突破口につながり、ジャンプ的な逆転劇をゲームの仕掛けで体感させます。

ジャンプ編集部とともに歩んだゲーム制作秘話

企画は橋本真司(橋本名人)がジャンプ編集部に持ち込み、鳥嶋和彦が「アニメ化されていない作品にも印税が入るように」と説得して実現しました。発売は玩具店だけでなくコンビニや書店にも広げられ、カートリッジは縦に長い独自形状で「FAMICOM JUMP」「BANDAI」の刻印が入る特別仕様でした。『英雄列伝』は100万本以上の出荷という大成功と同時に、難度や設計のちぐはぐさ、長いパスワードや回復所持制限への批判も受け、評価は賛否が分かれました。その反省が「堀井雄二が2を」という流れを呼び、チュンソフト参加の『最強の7人』ではシステムの整理と遊びやすさの向上が図られ、レビューも前作より高い水準に落ち着いています。さらに続編では各原作者がモンスター、とりわけ七大将軍をデザインし、徳弘正也、荒木飛呂彦、秋本治、森田まさのり、宮下あきら、鳥山明、江川達也といった顔ぶれがゲーム内の敵造形を担いました。

シリーズの一覧

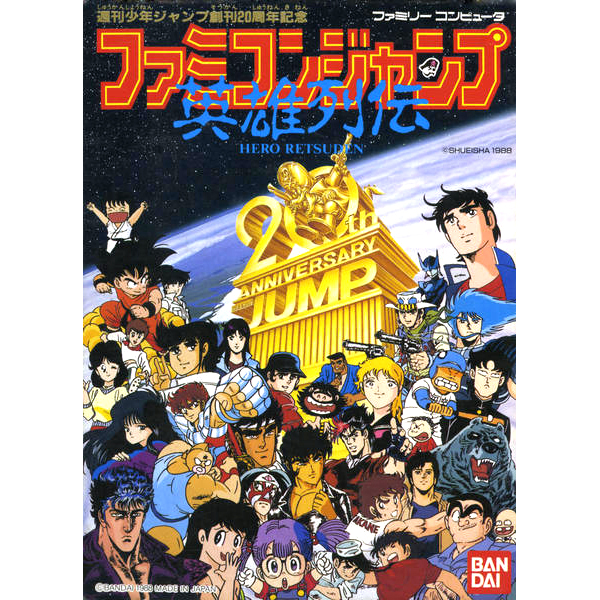

ファミコンジャンプ 英雄列伝

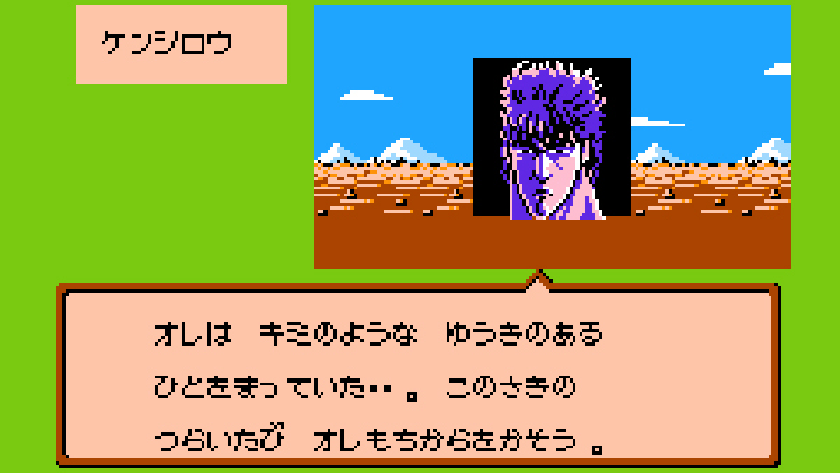

1989年2月25日、バンダイがファミリーコンピュータ向けに送り出したアクションRPGです。集英社『週刊少年ジャンプ』創刊20周年を記念し、歴代作品の主人公や敵たちが同じ世界で入り乱れるクロスオーバー企画として作られました。デフォルト名「はしもと」の少年(『橋本名人』に由来)が『ジャンプ』の読者という設定で、支配をもくろむピッコロ大魔王に挑み、ヒーローと力を合わせて“ジャンプワールド”を救います。舞台は5つのエリアに分かれ、さらに“現代”と“過去”の時間軸が存在します。各エリアには活躍できるヒーローが決まっており、担当区域から連れ出せないという設計が、作品ごとの持ち味を保ったまま共演させる仕掛けになっています。

ゲームの顔つきはアクションRPGですが、要所で形式が切り替わるのが特徴です。ボス戦で突然対戦格闘風になったり、シューティング、スポーツ、レースといったミニゲームが差し込まれ、ジャンルのごった煮感が強烈です。プレイヤーの能力値には「せいめい値」「どりょく値」「こころ値」があり、体力管理、必殺発動の燃料、善悪傾向による射撃連射間隔や最終決戦での攻撃力に関わります。倒れるとペナルティが大きい一方、町のレストランやアイテムで回復でき、イベント達成で体力の上限も増えます。フィールドには『ドラゴンボール』の球が隠れていて、レーダーで探し当てて7つ集めると神龍を呼び出し、倒れた仲間全員を復活させられます。使えば再散布されるので、また集め直す必要がある点も原作らしさを演出します。

各地のミニゲームは作品色が濃く、たとえば「北斗の拳」のカイオウ戦は格闘形式、「シティーハンター」は香のハンマーを避けつつ獠を追いかける鬼ごっこ、「ドラゴンボール」はモビルスーツに乗ったレッド総帥とのシューティング、「ジョジョの奇妙な冒険」では波紋を維持しながら柱を登るボタン連打勝負、「キャプテン翼」ではPK戦など、遊びの幅はとにかく広いです。クリアに失敗すると“こころ値”が悪寄りになるものや、対決系ではヒーローが死亡する厳しいものも混ざり、ミニゲームでも緊張感があります。

参加ヒーローはエリアごとに16名が配置され、たとえばケンシロウや間抜作、孫悟空や冴羽獠、ペガサス星矢に剣桃太郎、ジョセフ・ジョースターや鬼哭霊気、大空翼に山下たろー、さらにキン肉マンや則巻アラレ、渡イサム、加納錠治など、時空を越えた顔ぶれです。最終盤ではジャンプヒーロー16人とジャンプ作品の悪役13人が一騎打ちを繰り返すRPG的な“最終決戦”に突入します。ここでは相性や特殊反応が細かく設定され、たとえば太陽光に弱い敵へは悟空の「太陽拳」が一撃必殺になったり、動物には秘孔が効かずケンシロウが苦戦したり、抜作のギャグが通じない相手がいたりと、原作ネタがバトルの勝敗に直結します。途中交代で敵体力が全回復する、組み合わせ次第で絶対に勝てない相手がいる、などの厳しい制約もあり、シリーズ屈指の難所として語られます。

制作の発端はプロデューサー橋本真司(橋本名人)がジャンプ編集部に持ち込んだ企画で、鳥嶋和彦編集者が「アニメ化されていない作品にも印税が入るようにしたい」と説得して実現しました。販売は玩具店に限らずコンビニや書店にも広げ、カートリッジは通常の2倍ほど縦長で「FAMICOM JUMP」「BANDAI」の刻印が入る独自形状を採用しています。評価は『ファミコン通信』クロスレビュー21/40点、『ファミリーコンピュータMagazine』の読者投票では総合19.53/30点と賛否混在。豪華すぎる共演や話題性で100万本以上を出荷した一方、難度やゲームデザインのちぐはぐさ、40文字の長パスワード、回復アイテム所持制限などが批判されました。ジャンプ側のコラム「ファミコン神拳」の執筆陣も出来に厳しく、これがきっかけで「それなら堀井雄二が2を」と話が転がり、続編の誕生につながります。スタッフには脚本・デザイン・プログラム・音楽など多数の名義が連なり、特典CDや攻略本も展開されました。

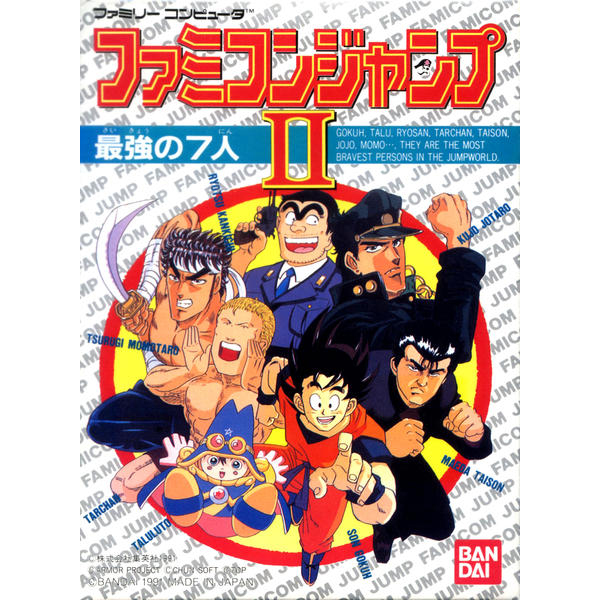

ファミコンジャンプII 最強の7人

1991年12月2日に登場した続編は、ジャンルをロールプレイングへ一本化。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二が監修し、チュンソフトが開発に参加したことで、武器・防具やコマンド運用など“ドラクエ的”な分かりやすさが導入されました。登場作品は7作に絞られ、各原作者がモンスター、とくに「七大将軍」のデザインを担当するなど、少数精鋭で密度を高める方向へ舵を切っています。物語は前作の続きですが、作品ごとの時間経過を反映しており、悟空やジョセフは年を重ね、剣桃太郎や両津勘吉はほぼ変わらない姿で再登場します。カートリッジは前作と同じ特製形状です。

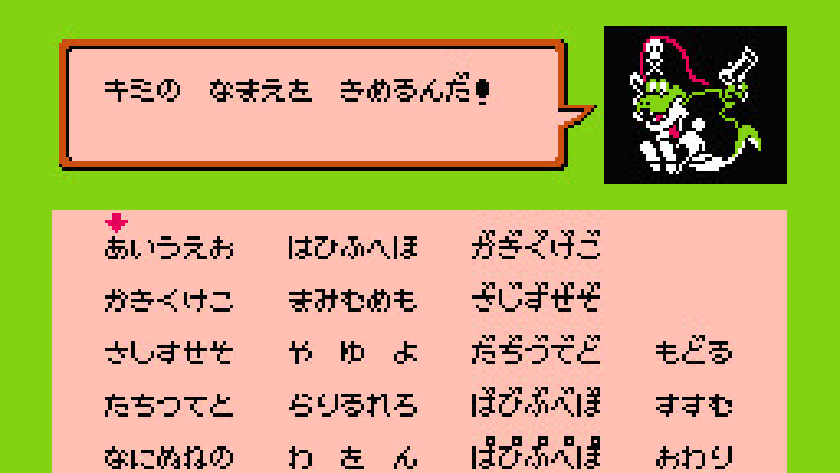

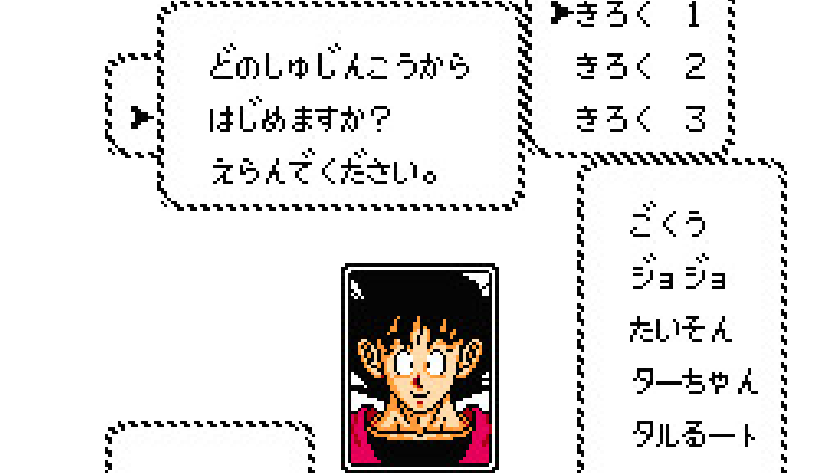

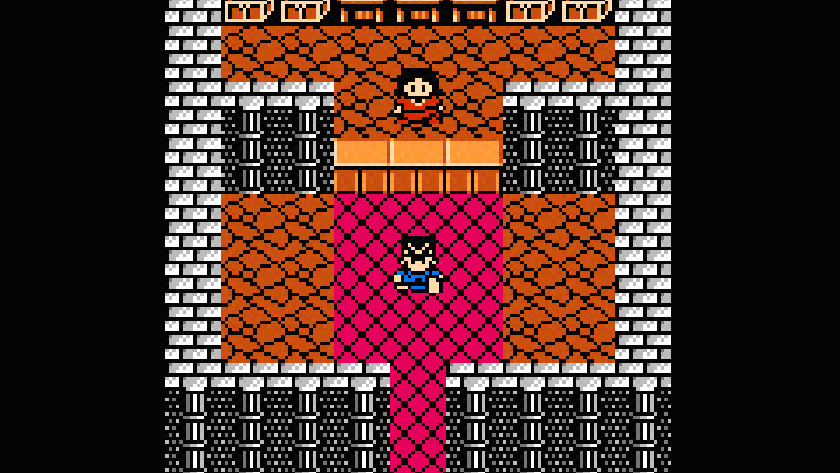

システム面では「マルチオープニング」を採用し、悟空、タルるート、承太郎(本作の表記は“ジョジョ”)、ターちゃん、桃、太尊、両津の7人から誰で始めてもOKです。選んだ主人公は“精霊の大神殿”に呼ばれ、そこから各エリアへ移動し、環状に連なる世界を巡って7人を合流させます。桃やタルるートから始めると全主人公の町にすべて繋がる動線になっており、集結後に本格的な冒険が始まるという構造です。戦闘はシミュレーション寄りのターン制アクションで、地形や壁の有無でフィールドが変化します。基本コマンドは攻撃、防御、アイテム、必殺。体力はハート5つ(分割ダメージ制)で、レベルが上がっても最大値は増えませんが、ドラゴンボールの願いで1人だけ6つにできることがあります。必殺技はハートを1つ消費して撃つのが基本で、ドラゴンボールの願いで消費なしにする道もあります。毒・石化・眠りなどの異常は色で表現され、戦闘終了後も残るため、管理が重要です。パーティは3人まで、溢れた仲間は大神殿の修行所へ送られ、控えでも経験値を受け取りレベルが上がります(上限16)。最終戦では戦闘不能者が出るたびに修行所から交代投入が可能です。

『ドラゴンボール』のドラゴンボール集めは今作でも健在で、序盤は悟空を除く主人公と悟飯が所持、7人が集まるとシェンロンが自動召喚されます。以降もフィールドや町で再収集でき、ドラゴンレーダーで位置を確認しながら最大16回まで願いを叶えてもらえます。願いはランダム選択で、序盤に強力なものは出にくいなどの段階調整がかかっています。

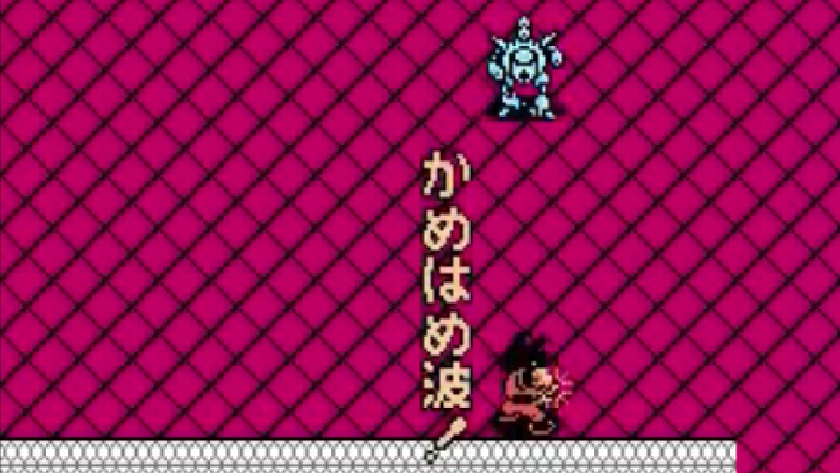

主人公7人はそれぞれ個性がはっきりしています。悟空は棒での近接が基本ですが如意棒で間合いが伸び、かめはめ波は成長で貫通や多段化が付きます。タルるートはベロによる射撃と、体力を弾けさせて全体攻撃する魔法が特徴。承太郎(表記は“ジョジョ”)は最序盤から「スタープラチナ」を使え、遠隔攻撃で補完。ターちゃんは初期から貫通するブーメランと、画面を駆け抜ける“野生のおたけび”。桃は刀の気で中距離を薙ぎ、周囲を切り払う「轔扇刃」で状況を一変させます。太尊はロケットパンチ的な遠隔化と密着必殺の突破力、両津は射程無限の銃と多発式ロケットランチャーで面制圧に秀でます。序盤の小目標もそれぞれ用意され、悟飯救出、たこ焼きの材料集め、石化事件の解決、動物失踪の謎、江田島の試練突破、恋人の行方、月給袋奪還など、原作らしい動機付けで世界を回らせます。

各編のボスとしては、悟空側にピラフ一味、タルるート側に巨大タコの“たこまじん”、承太郎側には石化スタンド使い、ターちゃん側にハンター、桃側に銃使いや鎧の巨漢など、今作オリジナルの敵も多数。中盤以降の目玉は「七大将軍」で、徳弘正也が手がけた恐竜型ギガウルス、荒木飛呂彦デザインのオムニポー、秋本治のレトロロボ・ロボテール、森田まさのりの怪力ウデガン、宮下あきらの浮遊鎧アーマーグ、鳥山明の半魚人ダークレイド、江川達也の牛頭バッフラーと、豪華な顔ぶれが揃います。最終ボスは“ゼドー”。世界の悪の思念が結びついた存在で、障害物生成やバリアを駆使し、いったん倒しても七大将軍の身体パーツを引き連れて再戦を仕掛けてくる二段構えです。

味方・協力キャラもにぎやかで、『ドラゴンボール』のチチ、悟飯、クリリン、ピッコロ(今回は敵ではなくナメック星に滞在)、ブルマ、神龍、亀仙人、カリン様、ウパ&ボラ、『ジョジョ』側のジョセフ、アヴドゥル、花京院、ポルナレフ、『ターちゃん』のヂェーンやエテ吉、『男塾』の富樫・虎丸、『ろくでなしBLUES』の面々、『こち亀』の中川・麗子・大原部長などが登場します。開発体制は、シナリオに堀井雄二(監修)をはじめとするライター陣、プログラムは中村光一ディレクションのもとチュンソフト勢が名を連ね、BGMは門倉聡。評価は『ファミコン通信』クロスレビューで27/40点、『ファミリーコンピュータMagazine』の読者投票で総合21.7/30点と、前作より改善が見られ、「キャラものの定説を覆すほど面白い」という声も上がりました。シリーズの“ごった煮”感は残しつつ、戦闘や導線を一本化して遊びやすく整えたことが功を奏した形です。のちに同コンセプトの対戦アクション『ジャンプスーパースターズ』(2005年)へと思想が受け継がれていきます。

まとめ

『ファミコンジャンプ 英雄列伝』は、ジャンルの壁を取り払って“ジャンプの祭り”をそのままカートリッジに詰め込んだ野心作でした。エリアごとにヒーローが固定され、時間軸が二重で、戦闘の形式もミニゲームもめまぐるしく変わる大胆さは、祝祭的な豪華さと引き換えに不均一さや難しさも抱えていました。そこから『最強の7人』では、作品数を絞り、RPGとしての一本筋を通し、成長・装備・隊列運用・ドラゴンボールの願いといったわかりやすい“芯”を中心に再構築。原作者デザインの七大将軍や、二段構えの最終戦など見せ場も整理され、遊び口が大きく改善しました。どちらも当時の『ジャンプ』の勢いをそのまま体験できる作りで、前作の混沌と続編の洗練という対照が、シリーズ全体の魅力を形づくっています。豪華共演の興奮、原作ネタが勝敗に関わる仕掛け、ドラゴンボール収集の達成感――この三本柱が、今なお語り継がれる理由です。

ファミコンジャンプシリーズの一覧