本記事では、アクティビジョンの名作『ピットフォール』シリーズの歴史と魅力を解説しています。初代のシンプルなアクションから続編の探索要素、3D化やモバイル版まで、各作品が時代に応じて挑戦した進化と特徴を詳しく紹介しています。

シリーズの概要

『ピットフォール』シリーズは1982年にAtari 2600向けに登場した横視点アクション『Pitfall!』から始まりました。主人公ピットフォール・ハリーの冒険を軸に、シンプルなジャンプ操作と限られた時間で宝を集める緊張感で大ヒットを記録し、後のアクションゲームに大きな影響を与えました。続編『ピットフォールII』ではチェックポイント制や広大な洞窟探索を導入し、探索型アクションの先駆けとなりました。その後も『スーパーピットフォール』やセガのアーケード版など多様な展開を経て、1990年代には『マヤの大冒険』で手描きアニメーションを取り入れた美麗な横スクロール作品が登場します。さらに『ピットフォール3D』や『The Lost Expedition』では3D空間を舞台に冒険を広げ、2012年にはモバイル向けにエンドレスランナーとして再解釈されました。シンプルさと探索性を軸に、時代ごとの技術を取り入れて進化を重ねてきた点がシリーズの大きな特徴です。

シリーズの魅力

シンプルさから進化する操作性

シリーズの原点である『ピットフォール!』は、ジャンプと上下移動だけのシンプルな操作で多くのプレイヤーを夢中にさせました。このシンプルさが、後の作品でも一貫した基盤となっています。続編では泳ぎや風船での移動、ピッケルを使った振り子移動などが追加され、操作の幅が広がっていきました。さらに3D時代に入ると全方向移動や複数の攻撃手段が加わり、携帯機では限られたボタンの中で直感的な遊びやすさを維持する工夫がされています。世代ごとに複雑さを増しながらも常にプレイヤーが直感的に遊べることを意識した進化が、シリーズの大きな魅力です。

探索の楽しさとステージ構成

シリーズ全体に通じるのは、ただ進むだけではなく「どこに進むか」「どうやって進むか」を考える探索要素です。初代から続く画面切り替え式の進行は、洞窟を自由に行き来できる『ピットフォールII』で大きく広がり、チェックポイントや隠し通路によって迷路のような探索を楽しめるようになりました。ファミコンの『スーパーピットフォール』では隠し要素が多く、攻略には徹底した探索が求められました。『ピットフォール3D』では一本道と完全自由の中間を狙った分岐の多い3Dステージが導入され、『The Lost Expedition』では1930年代の冒険を舞台に広大なマップを旅する形式へと進化しました。どの世代でも探索がもたらす緊張感と発見の喜びが、プレイヤーを惹きつけています。

技術面での挑戦と革新

『ピットフォール』はハードの限界に挑戦する技術的革新の歴史でもあります。Atari 2600版『II』ではカスタムチップ「DPC」を使い、複雑な描画処理や4声のポリフォニック音楽を実現しました。90年代の『マヤの大冒険』では手描きアニメーションをベースにした滑らかな動きを家庭用機で表現し、さらにWindows 95版はDirectX普及前に動く商用タイトルとして注目を浴びました。『ピットフォール3D』では当時最先端だった3Dカメラや衝突判定の技術をバーチャファイター経験者が導入し、立体空間での冒険を試みました。こうした試みの積み重ねが、シリーズをただの続編ではなく時代を切り開く存在にしてきました。

個性的な敵やギミックの数々

プレイヤーの行く手を阻む敵や仕掛けもシリーズの大きな特徴です。初代ではワニや丸太がシンプルながらも緊張感を生み、続編では電撃や稲妻、落石などの新しい脅威が加わりました。ファミコン版ではサソリやコウモリ、地底人の兵士など種類豊富な敵が登場し、倒せる敵と倒せない敵の見極めが重要となりました。後期作品では火山の炎や氷の床、牢獄の電撃柱など環境そのものが敵として立ちはだかります。さらに『The Lost Expedition』ではスコーピオンからペンギンまで多彩な動物や人間の敵が現れ、探索の舞台を一層ドラマチックにしています。ギミックと敵の組み合わせが、ただの移動ではない緊張感ある冒険を演出しています。

時代に合わせた形で続く冒険の精神

1980年代の家庭用機から始まったシリーズは、1990年代にアニメーション表現を導入し、3D黎明期には立体空間での冒険を模索し、2000年代には大規模なアクションアドベンチャーへと進化しました。そして2012年にはモバイル向けにエンドレスランナーという形で再登場し、シンプルな中にスピード感と緊張感を持つ作品となりました。どの時代でも一貫しているのは“未知の領域に挑む”という冒険の精神です。探索の仕組みや表現方法は変わっても、シリーズが伝える楽しさは途切れることなく受け継がれています。

シリーズの一覧

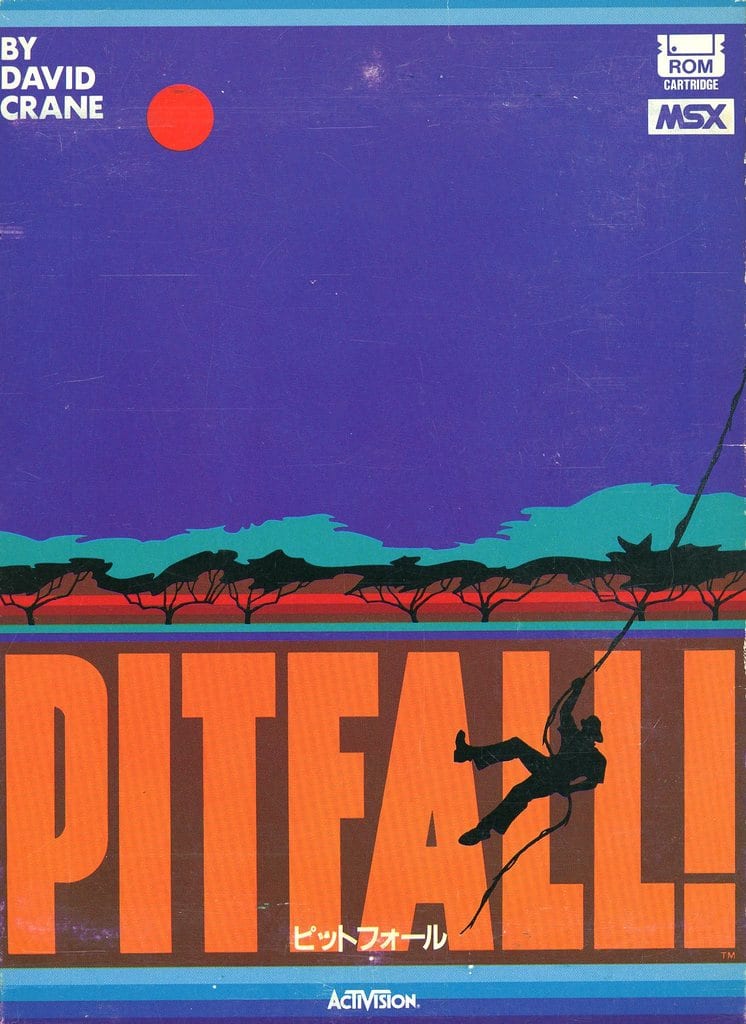

ピットフォール(1982年)

Atari 2600向けに発売された横視点のアクションゲームです。探検家ハリー(Pitfall Harry)を操作し、ジャングルに点在する宝物を制限時間内に集めながら、ワニや丸太、沼地などの障害をジャンプと上下移動だけで切り抜けます。敵を倒す手段は用意されておらず、レバーとボタンという極限までそぎ落とされた操作系が特徴です。画面はスクロールせず、端に到達すると次の画面に切り替わる方式でした。

本作はAtari 2600のキラータイトルとなり、世界累計400万本以上を販売。アクションゲームとしては『スーパーマリオブラザーズ』登場以前の最大ヒットとなり、2600の販売記録でも『パックマン』に次ぐ2位の売上を記録しました。成功の背景にはデザイナー、デヴィッド・クレーンの設計思想があります。アタリ退社後に立ち上げたアクティビジョンで、当時の家庭用ゲームに多かった戦車や飛行機ものとは異なる“人間のキャラクターが滑らかに動くゲーム”を狙い、方眼紙で画面を描き出して短時間で企画を固め、エミュレータやデバッグツールまで自作。128バイトのメインメモリと4KBカートリッジという厳しい制約の中で、主人公スプライトに3色を割り当てるなど工夫を凝らしています。題名は当初「ジャングルランナー」でしたが、最終的に“落とし穴”を意味する「ピットフォール」に決定されました。

本作は多機種に移植され、インテレビジョン、MSX、コレコビジョン、Atari 5200/8ビット機、コモドール64などで展開。のちの年代にはWindowsやPlayStation、PSP向けのアクティビジョン往年作コレクションにも収録され、評価面でも満点級のレビューを多数獲得しています。

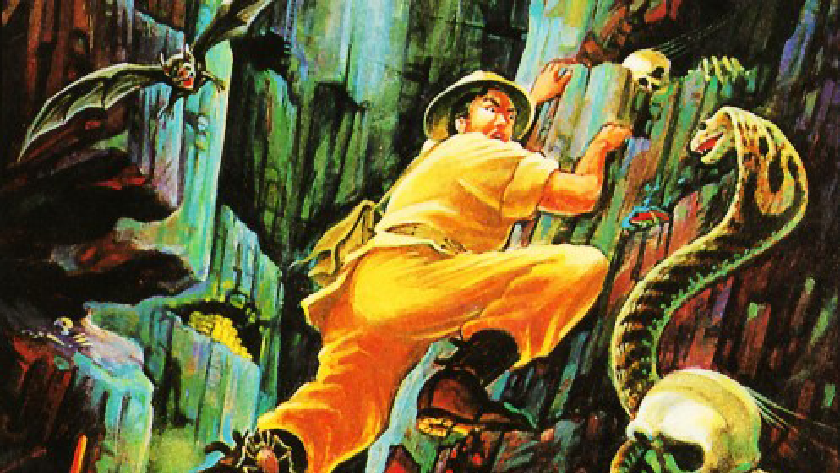

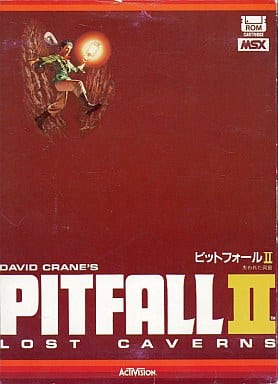

ピットフォールII 失われた洞窟(1984年)

続編は舞台をペルーのマチュピチュ周辺に移し、ハリーがラージ・ダイヤモンドの探索と、姪のロンダ、動物の相棒クイッククロー救出に挑みます。上下左右に広がる洞窟を探索し、ハシゴや風船、泳ぎなどの新要素で行動範囲が大幅に拡大。ゴールドバーを集めて得点を伸ばす要素も加わりました。前作にあったツタ渡りや時間制限、残機制は廃され、敵や罠に触れるとスコアが減点されて直前の赤い十字“チェックポイント”へ戻される設計です。これにより死に戻りのストレスを抑え、探索の面白さを前面に押し出しました。

技術面では、Atari 2600の限界を超えるためにクレーン自身が「Display Processor Chip(DPC)」というカスタムチップを開発。グラフィック処理の効率化に加え、メロディ・ハーモニー・ベース・パーカッションの4パートで構成されたポリフォニック音楽を実現しました。移植ではAtari 800/5200版に追加エリアを収録するなど、プラットフォームごとの拡張も行われています。

発売当時の評価は非常に高く、前作を超える出来と評され、1984年の家庭用ゲームでトップセールスを記録。後年の再評価でも、チェックポイント制や非線形的な探索性がプラットフォーマーの進化に与えた影響が指摘され、Atari 2600最高傑作の一つとして挙げられています。

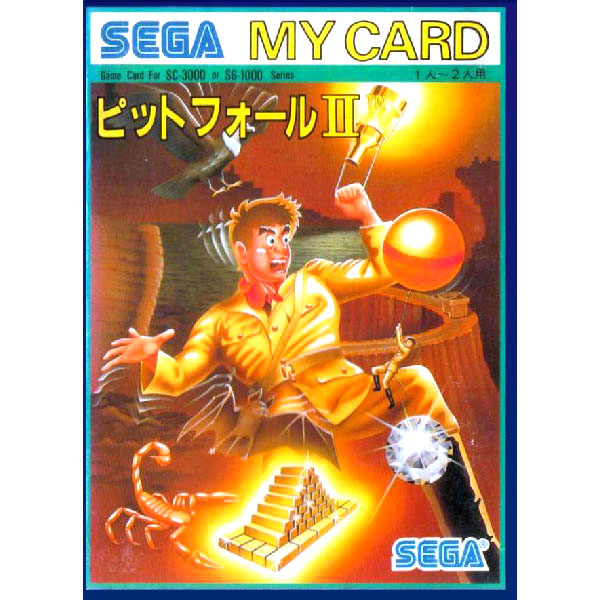

ピットフォールII(1985年)

セガがアクティビジョンからライセンスを受け、アーケード向けに再構成した作品です。前2作の要素を取り込みつつ、全4面のステージ制やタイムリミット、鍵を取ると新たな洞窟へ進める仕掛け、稲妻や火山岩といった新ギミックを導入。

得点稼ぎと反射神経を重視したテンポの良いプレイが特徴で、日本では1985年2月に稼働を開始し、当時の稼働成績でも好調を示しました。同年にはSG-1000版も登場し、家庭でもアーケード流の遊びが楽しめるようになりました。のちのレビューでも、2600版を上回る色数と表現でファンを唸らせたと評されています。

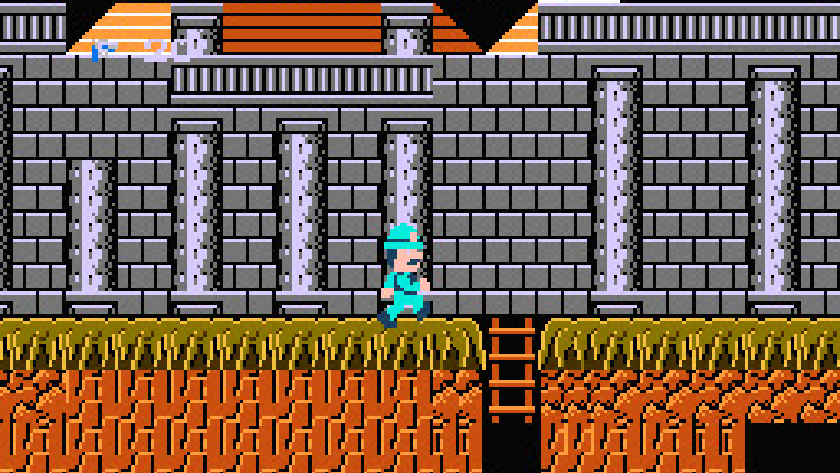

スーパーピットフォール(1986年)

ファミリーコンピュータ向けにポニー(現・ポニーキャニオン)から発売されたアレンジ移植で、原典は『ピットフォールII』ですが内容は大幅に再構成されています。ハリーは地底王国の秘宝「ラージ・ダイヤモンド」を求めつつ、地底人に囚われたロンダとクイッククローの救出に奔走。メインの洞窟に加え、ワープコンドルでしか到達できない隠し洞窟や地底王国へと広がる巨大マップを探索します。序盤の落とし穴配置やワープポイント・重要アイテムの多くが“隠し”であるため難度は非常に高く、全域のしらみつぶし探索が前提となります。

操作は左右移動・ハシゴ上下・ジャンプ・しゃがみの基本に、Bボタンで弾数制限のあるピストルを使用。体力やライフ制はなく、一撃でミスとなる緊張感の高い設計です。地底湖では泳ぎや滝落下、風船での上昇、紋章付きの壁を対応する水晶玉で開通する仕掛け、水平移動するリフトや一方向のエレベーターなど、多数の地形ギミックが待ち受けます。アイテムはピストル補充、金塊(大中小で得点差)、4種の水晶玉、クイッククローの檻を開ける鍵、ラージ・ダイヤモンド、ロンダを元に戻す薬、一定時間無敵になる「ヒランヤ」、ボーナス得点をもたらす各種装飾品などが用意され、取り逃すとクリア不能になる構成も存在します。

敵は地上・洞窟・地底王国で多彩に登場し、クモやサソリ、コウモリ、電気ウナギやピラニア、モアイのような無敵体、地底人の各種兵や飛行する「ドクロシャツ」など、弱点や行動が大きく異なります。基本はピストルか無敵時間での体当たりでしか対処できず、弾薬は有限、さらに画面切り替えで敵がすぐ再出現するため、不要な戦闘を避ける判断が攻略の肝になります。総じて骨太な難度で知られ、評価は賛否が分かれましたが、PC-8801や北米のTRS-80 CoCoにも展開され、当時の雑誌では“簡素だが奥深い”という紹介も見られました。

ピットフォール マヤの大冒険(1994年)

シリーズ第4作にあたり、主人公はハリーの息子・ハリー・ジュニア。中米のマヤ文明圏を舞台に、邪悪な戦士の霊ザケルアに囚われた父ハリーを救出する物語が展開します。ゲームは横スクロールのアクション・プラットフォーマーで、序盤は比較的直線的な構成ながら、後半は迷路的で分岐の多いステージが増加。ボス戦、チェックポイント、隠し文字“PITFALL”集め、豊富なアイテムや弾薬管理など、探索とアクションのバランスが特徴です。武器はムチのほか、スリングショットやブーメラン、爆発系などを使い分け、スリングは溜め撃ちで高威力を出せます。

開発はアクティビジョンとKroyer Filmsの協力体制で、手描きアニメーションをベースにした滑らかなドット表現を導入。元はスーパーファミコンを主軸に始まりましたが、途中でメインをメガドライブへ切り替え、1994年ホリデーシーズンに両機種版を発売。翌年には32X、Atari Jaguar、PC(Windows 95)、Sega CDなど多数のプラットフォームへ展開し、Sega CD版ではCD-DA音源や追加ステージ、フルモーションビデオを収録。Windows 95版はDirectX登場前にリリースされた初期の商用タイトルとしても話題となりました。さらにWiiのバーチャルコンソールやGBA版など、後年の再発売も多く、累計販売は1996年6月時点で100万本超に到達しています。

評価はグラフィックやサウンド、演出の完成度に高評価が集まり、一方でジャンプ後の操作受付の“間”や方向転換時の硬さといった操作感には批判も見られました。とはいえ、シリーズ1作目のオマケ(特定ステージの隠し入口から『Pitfall!』が遊べる)など、ファンサービスも充実していました。

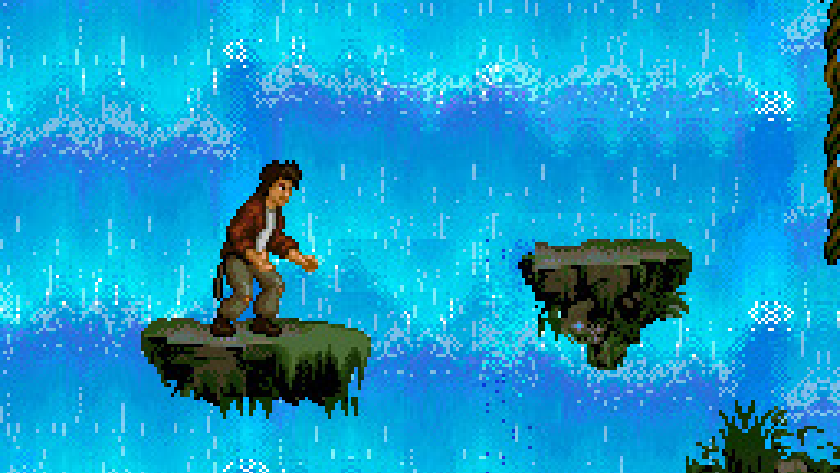

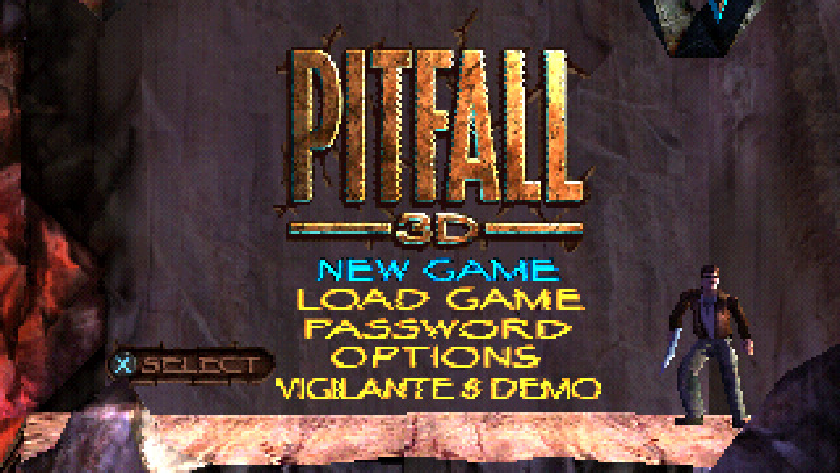

ピットフォール3D(1998年)

プレイステーション向けにアクティビジョン内製のコンソール開発チームが制作し、ゲームボーイカラー版はCrave Entertainmentが『Pitfall: Beyond the Jungle』として発売しました。シリーズとしては『Pitfall: The Mayan Adventure』(1994年)の後継で、3Dプラットフォーマーがまだ手探りだった1996年時点で発表されたこともあり、設計には多くの試行錯誤が伴いました。開発陣には『バーチャファイター』シリーズでカメラやコリジョンを担当したプログラマーや、同作のモデル・アニメーション経験者が参加し、コンセプトアートはコミックアーティストのクリスチャン・ゴセットが担当しています。

未開の地が現実世界に残っていないという発想から、舞台は魔法的な並行世界に設定され、変身する生物や浮遊する足場といったゲーム的なギミックに物語上の根拠を与えています。レベル設計は完全直線的でも完全開放でもなく、明確な進行方向を示しつつ分岐を多く持たせる方針で、主人公のハリー・ジュニアは3D空間を全方位に動けるだけでなく、アイテム入手で攻撃バリエーションが増える作りでした。シリーズ恒例のイースターエッグとして、Atari 2600版『Pitfall!』も収録されています。主人公の声はブルース・キャンベルが担当し、脚本には映画への言及案もありましたが、本人の意向で抑えられています。発表当初は「PlayStationを限界まで使う驚きの一本」と評される場面もあった一方、人員入れ替えなどで発売は1997年予定から1998年3月へと繰り返し延期されました。

発売後の評価は割れ、カメラ挙動やジャンプの見切りに厳しい意見がある一方で、視点制御を好意的に捉えたレビューも存在し、非線形の探索や音楽面を長所とする声も多く、総合的には肯否相半ばの受け止めでした。日本ではPS版がビクターインタラクティブから、GBC版がポニーキャニオンからそれぞれ発売されています。

ピットフォールGB(1998年)

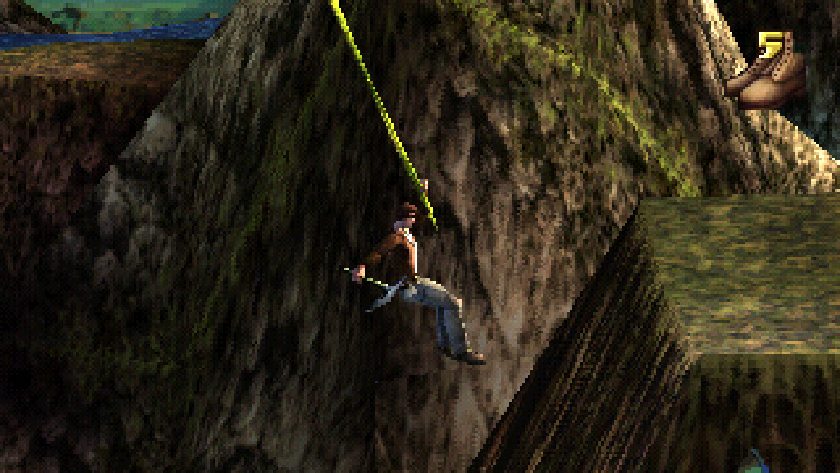

ゲームボーイカラー向けに発売された横スクロールのアクションで、原典は直近のプレイステーション版『ピットフォール3D』です。シリーズの長い歴史の中で家庭用初代『Pitfall!』(1982年)がキラータイトルと呼ばれたこと、国内では『スーパーピットフォール』(FC)なども展開してきたことを背景に、携帯機での“探検アクション”を短尺でまとめ上げた内容になっています。操作は十字キーで移動・しゃがみ、Aでジャンプ、Bでピッケルを使い、スタートやセレクトで基本操作を補います。

ジャンプは移動中に出す水平寄りの短距離ジャンプと、その場から高く跳ぶ垂直ジャンプの使い分けが必要で、足場間の移動や高所への到達で挙動の違いが攻略に直結します。攻撃はピッケルのみで、立ち/しゃがみで振り方が変わりますが、振り下ろしの出がわずかに遅く、接近戦では間合いとタイミングに注意が要ります。また、特定のギミックにピッケルを引っかけて振り子移動を行う場面があり、接触寸前での入力と振り切りのタイミングが成否を分けます。落下に関しては一定以上の高さで即ミスになる仕様があり、起伏の多い面構成では慎重な足場移動が不可欠です。全5ステージ構成で、クリア後は倒した敵や回収物に応じたスコアが表示され、パスワードで進行を記録できます。

各面はジャングル、氷の洞窟、火山、牢獄、そして最終の“死神”との決戦という流れで、氷床の滑りや蒸気の噴出、電撃柱など、タイミング要求の高い仕掛けが続きます。コンティニューは1プレイ1回という制限があり、パスワード再開と併用して攻略を進める設計です。ステージ数は抑えめながら、敵配置と地形がややシビアに調整されており、携帯機のアクションとして程よい密度にまとめられています。

ピットフォール ザ・ロスト・エクスペディション(2004年)

ゲームキューブ/PlayStation 2/Xbox向けにEdge of Realityが開発し、後にWindows版(Beenox)、Wii向けリリース(2008年、『Pitfall: The Big Adventure』)も行われた3Dアクション・アドベンチャーです。

舞台は1935年、主人公ピットフォール・ハリーが考古学者の父娘救出とエル・ドラドを巡る悪党ジョナサン・セントクレアの野望阻止に挑みます。スコーピオンやコウモリ、ピラニア、ワニ、ペンギンなどの動物、そして人間の敵と戦いながら進み、道中で「Heroic Handbook」のページを集めることで多彩なアクションと装備がそろっていきます。迷子の探検家を助けると黄金の偶像が手に入り、シャーマンとの取引に使えるといった収集・交換の要素もあります。

シリーズの伝統を3Dで現代化した正統続編として捉えられ、レビュー集計では各機種とも“平均的〜良好”の評価帯に位置し、ゲームメディアからは「週末に遊ぶには手堅いプラットフォーマー」「シリーズにふさわしい出来」といった所感が寄せられました。GBA版は要素を絞った簡略版として同時発売され、PC版や後年のWii版まで含めると広いプラットフォームに展開しています。また、同時期には洞窟・氷河・ジャングルを題材にした携帯電話向けのバリエーションも配信されました。

ピットフォール(2012年)

英国のThe Blast Furnaceが開発し、iOS/Android向けに配信されたエンドレスランナー形式の再解釈版です。火山噴火から逃れながら、徒歩だけでなくバイクやトロッコに乗り換えて障害を回避するテンポ重視の内容で、2012年当時の“マヤ暦の終末”に合わせたタイミングでリリースされました。

レビューの集計は“平均評価”で、スマートフォン世代向けにシリーズ要素を手軽さへ転換した位置づけです。現在はストアからの配信が終了しています。

まとめ

『ピットフォール』シリーズは、1982年に登場した初代作から始まり、アクションゲーム史に名を刻んできた作品群です。シンプルなジャンプと移動だけで宝を探す緊張感あふれる初代は、家庭用ゲームの可能性を広げる大ヒットとなり、続編では探索性やチェックポイント制が加わることで新たな遊び方を提示しました。ファミコン版やアーケード版など各機種ごとにアレンジされた作品は、それぞれが独自の挑戦を盛り込み、世代を超えて冒険の楽しさを形にしてきました。1990年代には美しいアニメーションで彩られた『マヤの大冒険』が登場し、さらに『ピットフォール3D』では立体的な空間を舞台にシリーズの新しい方向性を模索しました。2000年代には『The Lost Expedition』で広大な冒険譚が描かれ、モバイル時代にはシンプルかつスピード感のあるエンドレスランナーとして再生されています。常に技術と時代に合わせて進化を続けながらも、“未知の領域に挑む冒険”という核を守り続けたことこそが、このシリーズが長く支持されてきた最大の理由です。

ピットフォールシリーズの一覧