本記事では、日本一ソフトウェアの推理アドベンチャー「一柳和の受難」シリーズ全3作について、物語の流れや登場人物、舞台設定、特徴的なゲームシステムを詳しく解説します。作品ごとの魅力やシリーズ全体の特色、外部メディア展開まで網羅し、その独自性と面白さを徹底的に紹介します。

シリーズの概要

「一柳和の受難」シリーズは、日本一ソフトウェアが手がける推理アドベンチャーで、臆病だが好奇心旺盛な大学生・一柳和が、様々な閉鎖空間で起こる連続殺人事件に巻き込まれ、その真相を探る物語です。第1作『雨格子の館』では映画撮影のため集められた役者たちと嵐に閉ざされた館に滞在し、「殺人の見立て」を事前に見破り阻止することでシナリオが分岐します。続く『奈落の城』では欧州貴族ルロイ家を舞台に、生死によるルート分岐や複雑な人間関係を描きます。第3作『氷の墓標』では相続争いと悪魔封印の伝承が残る湖上の館で新たな事件が展開。いずれも外界から隔絶された舞台設定と、人物同士の緊張感ある交流、そしてプレイヤーの介入で未来が変わる設計が特徴です。ドラマCDや漫画版などの展開もあり、世界観を多面的に楽しめるシリーズです。

シリーズの魅力

「臆病な探偵」という異色の主人公像

一柳和という人物は、推理アドベンチャーの主人公としてはかなり珍しい「極度の怖がり」でありながら、同時に「納得できるまで調べずにはいられない」という執念深い性格を持っています。普通のミステリー主人公は勇敢さや冷静沈着さを売りにすることが多いのに対し、和はちょっとした物音や不穏な状況で気絶してしまうほどの臆病さを抱えています。しかし、その臆病さは「わからないから怖い」という根源的な恐怖を動機に変える力を持ち、「正体を突き止めればもう怖くない」という考え方が彼を行動へと駆り立てます。これにより、事件解決の動機が単なる正義感や好奇心ではなく、自分の恐怖を克服するためという非常に人間らしいものになっており、プレイヤーは彼の視点を通じて、恐怖と推理の密接な関係を実感できます。また、和は普通の大学生としての生活感や人間的な弱さを備えているため、非日常の舞台に巻き込まれたときの反応がリアルで、プレイヤーの感情移入を強く促します。この「怖がりで不運だが諦めない主人公」という造形こそが、シリーズ全体を通しての大きな魅力です。

「未然に止める」ことを推理の目的に組み込む設計

シリーズの大きな特徴の一つは、第1作『雨格子の館』から採用された「殺人の見立てを先読みして阻止する」という仕組みです。一般的な推理アドベンチャーでは、事件が発生した後に証拠を集め、犯人を暴く流れが主軸になります。しかしこのシリーズでは、犯行の予兆や計画を読み解き、それを事前に崩すことで、犠牲者を救うことができるのです。この設計は、プレイヤーの推理行動を「結果を見届ける」立場から「結果を変える」立場へと進化させています。単に謎を解くのではなく、自分の行動が物語の未来に直接影響を与えるため、推理そのものが緊張感と達成感を伴います。阻止に成功すれば予定された死は回避され、ストーリーが大きく分岐し、生存者が増えることで新しい展開や情報が開かれることもあります。逆に失敗すれば死者が増え、物語はより暗い方向へ進みます。この「介入による未来の変化」はプレイヤーの選択に重みを与え、何度もプレイして異なる結果を見届けたくなる動機を生み出します。推理と介入の融合はシリーズ全体の骨格であり、他の推理ゲームにはあまり見られない没入感を提供しています。

多彩で立体的な登場人物たち

シリーズのもう一つの大きな魅力は、舞台ごとに用意される多様な登場人物の造形と関係性です。『雨格子の館』では映画撮影のために集められた役者たちが、それぞれ役名を名乗りながら事件に巻き込まれ、舞台的な緊張感と裏側の素顔のギャップを見せます。例えば、執事役の椿は礼儀正しいが素はガサツ、がっしりした那須は無自覚に常人離れした力を見せる、双子の姉静奈はぼんやりしているようで鋭い観察眼を持つ、妹の鈴奈は口は悪いが人当たりが良いといった具合に、それぞれの個性が会話や行動に自然に現れます。『奈落の城』では一転して欧州貴族社会が舞台となり、ルロイ家の若き当主アルノルトや忠誠心の強い執事ディートリヒ、研究者や親族、怪しげな祈祷師などが、それぞれの背景や信念を抱えながら事件に関わります。そして『氷の墓標』では相続争いに絡む令嬢や貴族の青年、胡散臭い英国紳士、寡黙な使用人といった人物が閉ざされた湖上の館で交錯します。これらの登場人物は単なる役割の記号ではなく、過去や価値観、人間関係の複雑さがセリフや行動の端々からにじみ出るため、プレイヤーは推理だけでなく人物観察にも引き込まれます。事件解決は彼らとの信頼関係や情報交換に直結し、キャラクターを知ることがそのまま推理の精度向上に繋がる設計になっているのも特徴です。

舞台設定の多様性と閉鎖空間の活用

シリーズは作品ごとに舞台が大きく異なりますが、いずれも「外界から隔絶された空間」という共通点を持っています。『雨格子の館』では嵐に閉ざされた森の中の館が舞台で、古びた建物や温室、井戸などが不穏な雰囲気を醸し出します。『奈落の城』では地中に存在する城という異様な構造が閉鎖感と未知への恐怖を倍増させ、重厚な石造りの廊下や歴史を感じさせる調度品が事件の背景に深みを与えます。『氷の墓標』では湖上の館と霊廟が舞台となり、水面に囲まれた隔絶感と、初代当主が悪魔を封印したという伝承が、現実と伝説の境界を曖昧にします。これらの舞台は物理的にも心理的にも登場人物を逃げられない状況に置き、緊張感を維持し続けます。また、閉鎖空間は犯人の行動範囲やタイムラインを明確にし、推理の条件設定にも直結します。さらに、舞台そのものが事件の謎に関わることも多く、背景設定を理解することが解決の糸口になる場合もあります。シリーズはこの「閉ざされた舞台」を変化させながらも、毎回その性質を活かした物語構造を組み立てています。

ゲーム外にも広がる世界観の補強

シリーズはゲーム本編だけでなく、特典や外部メディアを通じて世界観を補強し、ファンの没入感を高めています。第1作では初回特典としてミニサウンドトラックCDが付属し、ゲーム内の雰囲気を音楽面から再体験できました。また、2周目で提示されるキーワードを使った謎解き応募キャンペーンが行われ、プレイヤーがゲーム外で推理の続きを楽しむ仕掛けが用意されていました。第2作では初回特典としてドラマCD「混迷の序章」が同梱され、本編では語られない背景やキャラクター同士の関係を音声ドラマ形式で補完しています。さらにPSP版では追加シナリオや新規イベントCG、後日談ドラマCDなどが収録され、既存プレイヤーにも新鮮な体験を提供しました。漫画版の展開もあり、奥野十香による作画で全8話が描かれ、単行本全2巻としてまとめられています。これにより、ゲームをプレイしていない層にも物語やキャラクターが届き、シリーズ全体の知名度と世界観の厚みが増しました。このように、本編の外でもシリーズの空気感を味わえるコンテンツが揃っている点は、ファンを長期的に引き留める大きな要素となっています。

シリーズの一覧

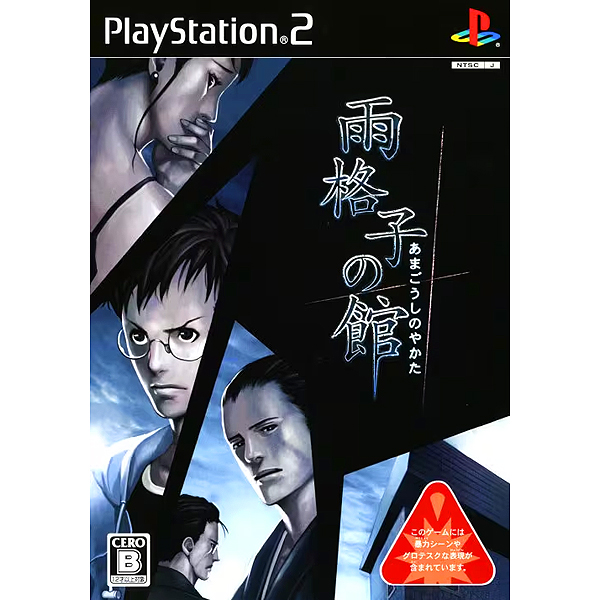

雨格子の館 一柳和、最初の受難

2007年3月8日に発売されたシリーズ第1作は、鬱蒼とした森の奥に建つ館を舞台に、偶然迷い込んだ大学生・一柳和が怪異めいた出来事と殺人事件に遭遇する推理アドベンチャーです。2008年3月6日には廉価版が出て、続編発売に合わせてタイトルが「雨格子の館 一柳和、最初の受難」に改められ、同時に第2作『奈落の城』の体験版が収録されました。基本は「真犯人を特定し告発する」王道ですが、この作品ならではの焦点は「見立て」を先に読み切ることです。誰かが次に狙われる理由と手順を先回りで崩すことができれば、死ぬはずだった人物が生き延び、物語そのものが別の形を取ります。つまり、謎解きが単なる知識競争ではなく、行為としての介入に直結しているのが大きな特色です。

物語は、バイト先の火災で予定が消え、車で帰路についた和が嵐に巻き込まれて道を失うところから始まります。雨宿りのつもりで館の入口を探していたところ、庭の井戸のそばで死体を見つけ、混乱の最中に何者かに殴られ意識を失います。応接間で目を覚ますと、そこには映画の撮影のために集められたという役者たちがおり、互いを台本上の「役名」で呼び合っています。和は彼らの好意で一晩泊めてもらうことになりますが、温室の猫の置物と「復讐」の文字、勝手にパンクさせられた車、正体のわからない水音といった不穏なサインが続き、翌朝にはついに役者の一人の遺体が発見されます。館の主だった痕跡として語られるのが、中世ヨーロッパの貴族で黒魔術の伝説が残るルロイという人物で、この館の元の所有者だった男です。彼の存在はオカルト好きには広く知られ、舞台化までされたという設定が物語の背景に影を落とします。

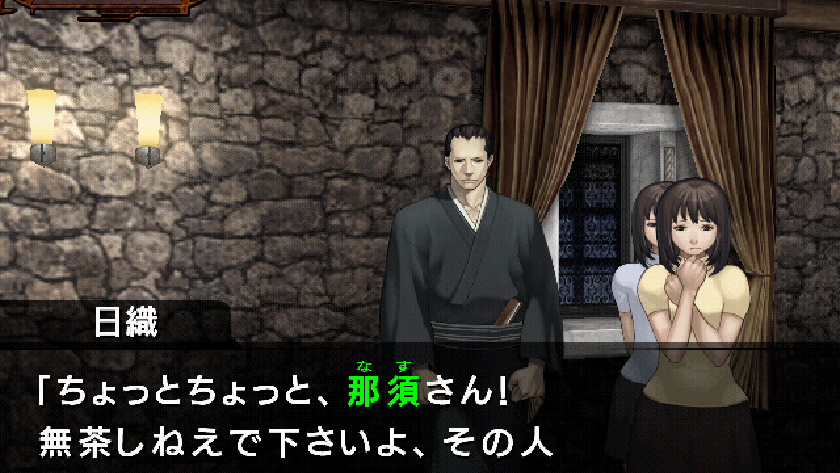

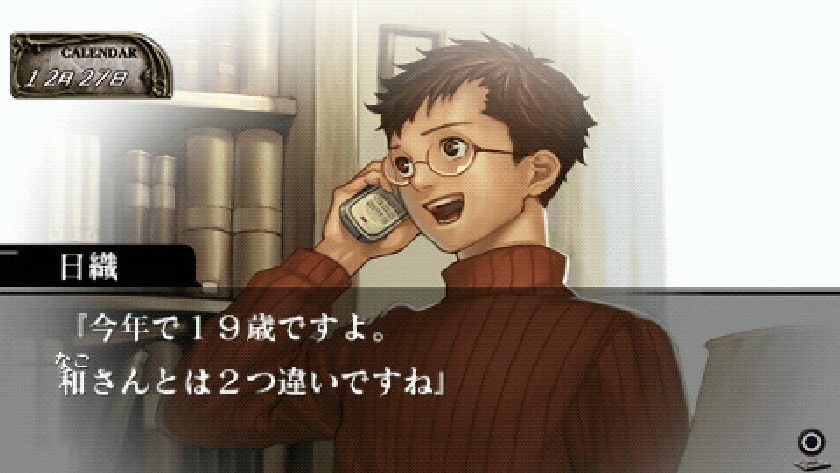

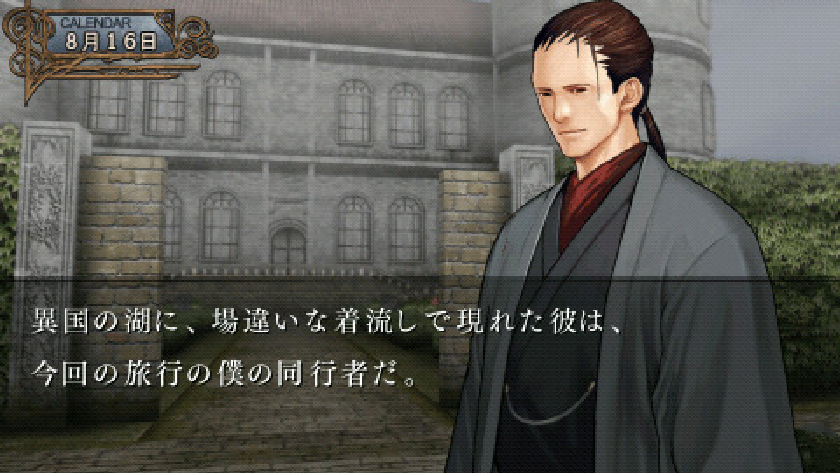

登場人物の造形は、舞台という共同体の持つ緊張感をよく表しています。和は21歳の大学生で、極度の怖がりながら、気になった事柄を放置できない性格が捜査を前へ押し進めます。長髪に着流しの青年・日織は、館で唯一の二人部屋を和と共有したため互いのアリバイを証明できる間柄となり、以後の事件解決における信頼の軸になります。太め体型で自慢話が多い斑井は、口を開くたびにベテランの暗石に論破されがちですが、子役からの長い芸歴を誇る人物です。暗石はヘビースモーカーで酒好きの大部屋俳優で、口は悪いものの面倒見のよさが垣間見えます。執事役を演じる眼鏡の椿は、撮影中は役に徹する主義で慇懃な態度を貫こうとしますが、興奮すると素が出る今時の若者で、ことあるごとにがっしり体型の那須と衝突します。那須は体を動かしていないと落ち着かないほどの行動派で、常人離れした能力を無自覚に見せ、重たい空気を明るさで変えてしまう存在です。PSP版では彼を主役にしたおまけシナリオが追加され、その規格外ぶりがさらに強調されます。

舞台女優の御陵は落ち着いた印象ながら世間知らずなお嬢様育ちで、おっとりとした天然ぶりが周囲の会話に独特の間合いを生みます。双子の姉・静奈は無名ながら天才的な演技力を持ち、ミステリやマニアックな物に強い関心を示す観察眼の持ち主で、温室の猫の置物の意味へ最初に気づく鋭さを見せます。一方、妹の鈴奈は少し口が悪いものの愛想がよく、主に姉のフォロー役として動きますが、作中の本筋とは別に大きな秘密を抱えており、和の信頼度が高い場合にその秘密が明かされる展開があります。また、滝プロ所属の役者・南雲はただ一人現れない「9人目の役者」という位置づけで、その不在が謎に余韻を加えます。役者たちを招集した脚本家「帽子屋」は、作中に登場する架空の推理作家・高遠延二郎のシリーズから役名を拝借しており、フィクションの中のフィクションが実際の事件と交差する構造も本作の味わいです。

本作の発売当時には、初回出荷分の特典としてミニサウンドトラックCDが付属しました。さらに、2周目のゲーム中に示されるキーワードを手がかりに謎を解いて応募するキャンペーンが2007年6月末まで実施され、抽選でプレゼントが用意されていました。開発者インタビューで、売れ行きが良ければ一柳和を主人公にシリーズ化する構想が語られ、実際に2007年12月には続編の発売が発表されています。メディア展開としては、奥野十香による漫画版が『月刊コミックブレイドアヴァルス』2008年11月号で予告掲載ののち書き下ろしで全8話、単行本は全2巻で、2009年1月10日と同年7月10日にそれぞれ初版が刊行されています(ISBNも明記されています)。ホラーと推理の境界線を歩く雰囲気、そして「未然に止める」ことがもたらす分岐の妙が、初作にしてシリーズの核をはっきりと示しています。

ゲームソフト

プレイステーション2版

プレイステーションポータブル版(PSP版)

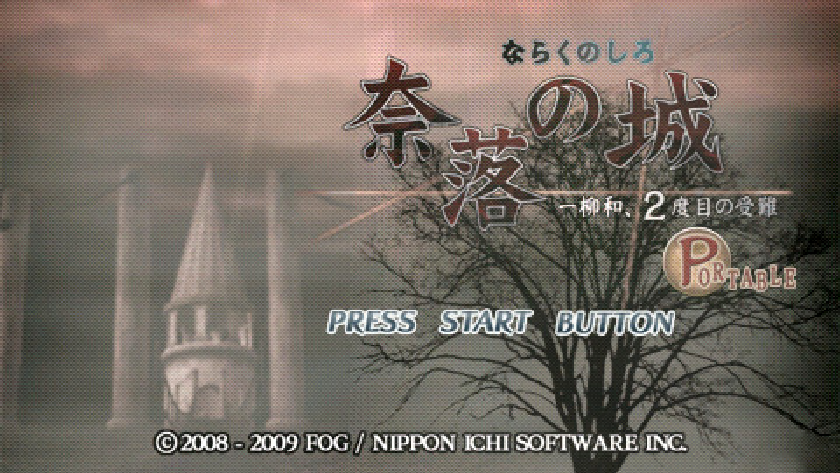

奈落の城 一柳和、2度目の受難

2008年3月6日にPlayStation 2用ソフトとして発売された第2作は、『雨格子の館』の直系の続編です。基本目的は引き続き「真犯人の特定と告発」ですが、第1作で強く押し出された「より多くの人を生存させる」という狙いは少し控えめになりつつも、登場人物の生死がルート分岐に影響する点は変わりません。「本来は殺されるはずだった人物が生き残る」ことで物語が変形する設計が、前作からの特色として受け継がれています。2009年12月17日には、PSP向けに新要素を加えた『奈落の城 PORTABLE 一柳和、2度目の受難』が登場し、新シナリオ「ねこ編」「教授編」、新規イベントCG、難易度を下げるEasy Modeが加わっています。予約特典としては「後日談ドラマCD 知らない台詞」が同梱され、物語世界の余韻が別メディアでも補強されました。さらに2010年には次作『氷の墓標』が発売され、シリーズとしての流れが明確に連続します。

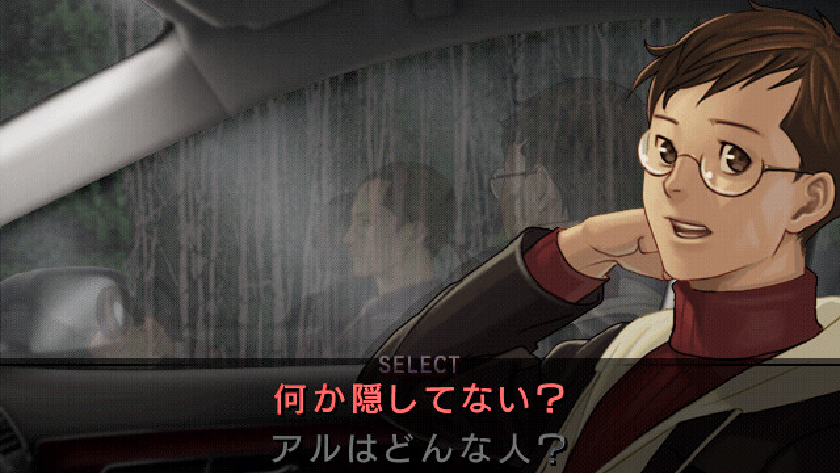

舞台は「奈落の城」と呼ばれる場所で、和はそこが地面の下に築かれているとは知らされないまま連れて来られます。和は21歳、167センチ58キロの痩身で、すぐに気絶してしまうほど怖がりな一面と、納得するまで調べずにはいられない気質を併せ持っています。長髪に着流しの青年・高遠日織(178センチ90キロ・26歳)は、前作からの友人として和を城へ誘い、ことあるごとに和を「名探偵」と呼ぶ飄々とした人物です。欧州貴族社会の中心にいるのが、19歳でルロイ伯爵家の23代目当主アルノルト・フォン・ルロイ(179センチ72キロ)。幼くして両親を亡くし、祖母に庇護されてきた彼は穏やかで大人びた所作を見せ、ワインとアッサム紅茶を好み、乗馬や読書を嗜み、ピアノにも長ける金髪の美青年として描かれます。彼を幼い頃から支えるのが執事ディートリヒ・ケステン(175センチ68キロ・27歳)で、拾ってくれた先代当主への恩からルロイ家に忠誠を誓い、冷静沈着ながらアルノルトの話題となると饒舌になる過保護な側面を覗かせます。

ルロイ家の周辺には、血縁・職能・研究といった異なる立場の人物が集まります。アルノルトの血の繋がらない従兄弟にあたる絹也・イザーク・フォン・ルロイ(ザック、180センチ78キロ・24歳)は、幽霊や呪いに懐疑的で、ヴィンセント・ギルモア(182センチ80キロ・50歳)と意見が食い違うこともありますが関係が悪いわけではありません。ザックは坊ちゃん育ちゆえに世間知らずな一面が表に出ます。一方、アルノルトの主治医兼家庭教師クラリッサ・マイアー(172センチ57キロ・27歳)は知的な長身の女性で、ヴィンセントの姪にあたり、三言語(ドイツ語・英語・日本語)を操ります。低血圧で朝はぼんやりしているという人間味のある側面も示され、アルノルトにピアノを教える役回りも担います。欧州中世史の教授であるヴィンセントは、髭と片眼鏡が似合う英国紳士で、研究を通じてルロイ家とは先々代から交流があり、オカルトの話題になると人が変わったように熱中する性格です。

ルロイ家の親族としては、アルノルトの祖母方の親戚・三笠尉之(178センチ81キロ・36歳)という日本人が登場し、ぶっきらぼうに見えるものの、いざという時には冷静な判断力と行動力を示します。祈祷師のハユツクは、ルロイ家に怨霊が憑いていると主張する謎めいた人物で、髪と髭に覆われて表情が読み取りづらいながら、霊的言説に慣れない和にはどこか好意的に接するところがあり、真意が測り難い存在感を残します。日本の別邸で働くメイド・中居千絵子(160センチ49キロ・21歳)は、底抜けに明るく誰とでもすぐ打ち解ける天然の性格で、器用に仕事をこなします。アルノルトを何度教えても「王子」と呼んでしまうところに、人懐こさとズレの可笑しみが宿ります。なお、公式サイトや一部の資料では名前表記が「知恵子」とされていた時期があり、ゲーム内やPSP版の取説では「千絵子」となっています。ルロイ本邸には東欧出身のメイド、コルネーリア・ハッセ(168センチ55キロ・18歳)がいて、田舎から出てきた純朴さと真面目さが描写されます。さらに、SPのジョージ・シモンズ(33歳)はマッチョでスキンヘッドの黒人男性で、ほとんど喋らない代わりに表情は豊か、挨拶されれば満面の笑みで返すというギャップが記憶に残ります。

こうした人物関係が交差する「奈落の城」で、和は恐怖の正体をひとつずつ確かめながら、犯行の論理を丁寧に崩していきます。分岐は生死によって左右されますが、そこで問われるのは感情移入に流されず、状況の意味を理詰めで捉える姿勢です。第1作で提示された「介入して結果を変える」快感は色合いを変えつつ続き、欧州貴族社会という新しい文脈が、ルロイ家の来歴や呪いをめぐる言説と共鳴して、事件に歴史的な陰影を与えています。

ゲームソフト

プレイステーション2版

プレイステーションポータブル版(PSP版)

氷の墓標 一柳和、3度目の受難

2010年2月25日にPlayStation Portable向けに発売された第3作は、開発をフォグ、発売を日本一ソフトウェアが担当した本格推理アドベンチャーです。メディアはUMD、対象年齢はCERO:B(12歳以上対象)、プレイ人数は1人です。物語は『奈落の城』で知り合ったルロイ伯爵家の若き当主アルノルト・フォン・ルロイに招かれ、和と日織が再びヨーロッパを訪れるところから動き出します。アルノルトはルロイ家の分家であるシェードレ男爵家の前当主デリアの相続人を探しており、その過程で湖畔の城に二人を招待します。アルノルトは公務で不在のため、しばらく湖上の館で待つよう連絡が入りますが、その館に併設された霊廟には、初代当主デリアが悪魔を封じたという伝承が残っており、やがて二人はそこで新たな事件に巻き込まれることになります。

今作の和は22歳、167センチ58キロの設定で、英語は話せるもののドイツ語は不得手です。作中の日本語での会話は、実は英語で交わされている想定である、というメタな設定が添えられています。日織は27歳、178センチ90キロの売れない時代劇役者という立ち位置のまま、和と同行して事件に対峙し、英語もドイツ語も扱える人物として描かれます。シェードレ家の相続候補となる若者たちが物語の中心に置かれ、アデーレ・フォン・ヴァイツ(162センチ50キロ・18歳)は、母が前当主デリアの従姉妹にあたることから有力視される令嬢で、世間知らずで我がままに映るところがある一方、根は優しい性分で度胸と行動力も持ち合わせます。ただし逆境には弱く取り乱しやすい面があり、いわゆる「ツンデレ」的な言動が印象づけられます。ディルク・フォン・ローゼンハイン(182センチ75キロ・26歳)は、寡黙でマイペース、英語がカタコトという輪郭で、赤い瞳を理由に母から疎まれている設定が補足され、掴みどころのない人物像が緊張感を生みます。サー・ローレンツ・ドプナー(178センチ71キロ・46歳)は自称英国貴族で、庶民を見下す嫌味な態度が目立ち、前作にも名前のみ登場していました。霊廟の調査に過剰な執着を見せ、ほぼ全員から快く思われていない存在として描かれます。

ルロイ本家の内部では、女執事エリノア・ヘスラー(170センチ55キロ・30歳)が真面目で献身的な働きを担い、前作の事件以降はディートリヒに代わってアルノルトの補佐に入る場面が増えているとされます。普段は冷静に振る舞う彼女も、ルートによっては感情をあらわにする描写があり、事件が人の内面を揺らす様子が示されます。湖上の館の霊廟を守る使用人アヒム(190センチ90キロ)は、顔に生々しい傷のある大柄なスキンヘッドで、斧の手入れを欠かさず、前当主デリアへの忠誠心が篤い人物です。ルロイ本家や相続候補の面々を好ましく思っていない態度が緊迫を生みます。若き当主アルノルト(179センチ72キロ・19歳)は本作では出番が多くはありませんが、和と日織を招いた友人として相続問題の全体像を把握し、物語の枠組みを形づくります。

「氷の墓標」では、湖上の館と霊廟という閉じた空間が、伝承と相続という現実の利害を結びつけ、前作までに培われた「恐れの正体を確かめる」姿勢が、宗教的・歴史的な記憶の層へと延長されます。会話の設定(作中の日本語は英語のやり取りに相当する)など、舞台の言語的な前提が明示されることで、欧州の空気の中に日本人の和と日織が入り込むズレが丁寧に表現されます。推理の面では、誰が相続に最もふさわしいのかという社会的判断と、殺人のロジックを見抜く営みが絡み合い、和が恐怖を乗り越える理由付けに厚みを与えています。

ゲームソフト

プレイステーションポータブル版(PSP版)

まとめ

「一柳和の受難」シリーズは、第1作『雨格子の館』で示された「真犯人の告発」に加え、「見立てを看破して殺人を阻止する」という能動的な課題設定が核にあります。和は極度の怖がりという弱さを抱えながら、分からないものの正体を突き止めようとする強さによって、出来事をただの恐怖から論理へ、そして行動へと変換していきます。『雨格子の館』では、映画撮影のために集められた役者たちの関係性と、館に刻まれたルロイの伝説が事件の背景を形づくり、分岐は誰を救えるかという緊張と直結しました。『奈落の城』では、欧州貴族社会に足を踏み入れた和が、ルロイ家を中心とする人間関係と歴史の陰影の中で、やはり生死がルートを左右する構造と向き合います。PSP版での追加シナリオやEasy Mode、ドラマCDといった展開は、物語世界に入る入口を広げるものでした。『氷の墓標』は、相続と伝承というテーマを湖上の館の閉鎖空間に圧縮し、前作までの関係性を引き継ぎながら、言語や文化の差異を意識した舞台装置で、和が恐怖と対峙する理由をさらに具体化しました。

周辺展開として、第1作のミニサウンドトラックやキーワード応募キャンペーン、漫画版(全8話・単行本2巻)などがあり、ゲーム外でも作品世界の手触りが確かめられるよう工夫されています。シリーズ化の構想は発売当初から示され、実際に第2作・第3作へと連なったことで、和という人物像が「怖がりだが確かめる」という一貫性を保ちつつ、多様な舞台で機能することが証明されました。情報として明らかにされている範囲でも、各作品の目的と分岐の思想、登場人物の立体感は十分に感じられます。恐怖が理屈によって輪郭を得ていく過程を物語の推進力に変えたことが、このシリーズの独自性であり、今なお魅力の源になっているといえます。

一柳和の受難シリーズの一覧