本記事では、縦スクロールシューティング「魔法大作戦」シリーズの3作品について、登場人物や物語、ゲームシステム、開発背景、移植状況、評価や関連作への波及まで詳しく紹介しています。シリーズの特徴であるファンタジーと機械兵器の融合や、各作が試みたシステム面の工夫がどのように積み上がっていったのかを、時系列に沿ってわかりやすく解説します。

シリーズの概要

魔法大作戦シリーズは、ライジング(後のエイティング)が開発した縦スクロールシューティングで、ファンタジー世界と機械兵器を融合させた独自の世界観を持ちます。1993年の初代『魔法大作戦』は、戦士ガインや魔術師チッタなど個性豊かな4人が魔導兵器を操り、ゴブリガン帝国と戦う物語で、オプションやボム運用を駆使する王道的なゲーム性が特徴です。1994年の続編『疾風魔法大作戦』ではレース要素を導入し、速度管理やライバルとの順位争いが攻略の鍵となりました。2000年の『グレート魔法大作戦』は赤青属性切替とおたから収集を軸に、攻防とスコアの両立を求める新システムを採用。いずれも個性的なキャラ演出、多彩なステージ構成、細部まで作り込まれた演出が魅力で、他作品へのゲスト出演や家庭用移植を通じて現在も根強い人気を誇ります。

シリーズの魅力

ファンタジーとメカニックが融合した独自の世界観

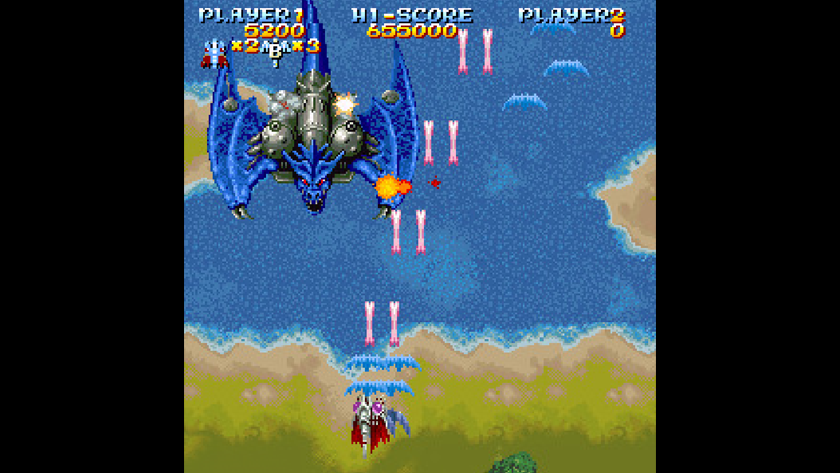

魔法大作戦シリーズ最大の魅力は、剣と魔法のファンタジー世界に、鋼鉄の機械兵器を違和感なく融合させた世界観にあります。中世ヨーロッパ風の城下町や森といった背景の中に、蒸気を吐く戦艦や量産型魔導兵器が登場する構図は、従来のシューティングゲームにおける「戦闘機対戦闘機」という構図から一歩抜け出しています。登場キャラクターも戦士や魔法使い、侍竜、呪術師といったファンタジー寄りの職業でありながら、彼らが乗り込むのは魔法で動く戦闘機や飛行装置というハイブリッドな設定です。このミスマッチが生み出す独特の魅力は、プレイヤーに「次はどんな敵やステージが出てくるのだろう」という強い期待を抱かせます。背景演出や敵デザインの細部に至るまで、ファンタジー的な装飾とメカニックの質感が同居しており、特にボス戦では魔物のような外見に機械的な武装を備えた敵が多く登場し、ジャンルの垣根を超えたビジュアル体験を提供します。

個性豊かなキャラクターと物語演出

シリーズでは毎回、プレイヤーキャラクターが個別の物語や目的を持って参戦します。初代では懸賞金目当ての戦士ガイン、退屈を嫌う魔術師チッタ、仇討ちのために戦う侍竜ミヤモト、自らの力を試す呪術師ボーンナムと、それぞれに背景や性格が異なります。続編では新キャラクターが加わり、巨大妖精ニルヴァーナや異世界から来た少年少女コンビなど、さらにバリエーションが広がります。キャラクターは選択時の性能差だけでなく、オープニングやエンディング、ステージ間の掛け合いなどにも反映され、プレイヤーは単なる機体性能の違い以上の感情移入を味わうことができます。PS4版で追加されたDUALモードではキャラクター同士の組み合わせによって会話が変わるなど、細やかな演出がプレイごとの新鮮さを保ちます。このように人物像や関係性を描くことで、シューティングゲームにありがちな無機質さを回避し、プレイヤーが物語の一部として戦いに参加している感覚を強く持たせています。

ステージ構成と演出の多彩さ

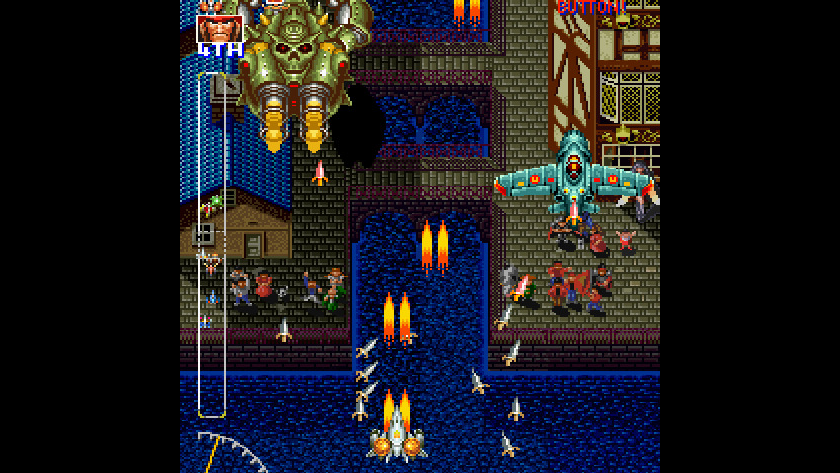

シリーズ各作品は、単調さを避けるためにステージの舞台や進行演出が豊かに変化します。初代では城下町、空中戦艦、ダンジョン、現代都市の遺跡、工場地帯、コロシアムといった異なる雰囲気のエリアを順に巡り、それぞれに固有の敵やギミックが用意されています。疾風魔法大作戦ではステージ構成に選択制が導入され、全6面ながら実質12コース分の舞台が存在します。グレート魔法大作戦では属性システムに合わせた敵配置やおたから出現条件がステージごとに工夫され、プレイヤーに異なる攻略アプローチを促します。また、各作で登場するライバルキャラクターや中ボスの存在は、単なる障害物以上の役割を果たします。何度も戦場に現れるバシネットや、ユニークな攻撃パターンを持つツムジ丸などは、シリーズを通しての“顔”として印象に残ります。背景スクロールやギミック演出も、単なる通過点ではなく見せ場として計算されており、プレイヤーの没入感を高めています。

システム面での挑戦と進化

初代ではシンプルなショットとボムに加え、魔導書アイテムによるオプションとサブショットの強化が特徴で、ボム補充が比較的容易なため、戦術的な使い方が攻略を左右します。疾風魔法大作戦ではレース要素を取り入れ、速度調整やライバルとの順位争いがプレイの軸となりました。単に敵を撃つだけではなく、加速や減速、ハイパーブーストの使いどころ、ライバルへの妨害など、戦い方の幅が広がっています。グレート魔法大作戦では赤青属性の切り替えによる攻防の駆け引きと、おたから収集によるスコア・強化システムが追加され、単なる避け撃ちから一歩踏み込んだ判断力が求められます。このようにシリーズごとにシステム面で新しい試みが加えられ、それぞれがゲーム性を大きく変化させています。どの作品も「撃つ・避ける」という基本は守りつつ、新たな要素でプレイヤーを飽きさせない設計がなされている点が、長く遊ばれる理由の一つです。

開発陣のこだわりと作品の広がり

シリーズは少人数チームながら、練り込まれた企画書と細部まで作り込まれた演出を武器に作られました。背景にはコンパイル出身者の経験と、東亜プランからの開発指導があり、家庭用とアーケード両方の長所を取り入れた構造が見られます。特に初代の世界観構築は「業務用シューティングの売上低迷を打破するために、誰もが親しみやすく他社と差別化できるRPG風の世界に」という狙いがあり、そこにシューティングに必要な爆発演出を加えるためのメカ要素が練り込まれました。この哲学はシリーズ全体に通底しています。加えて、シリーズ機体やキャラクターは『バトルガレッガ』や『アームドポリス バトライダー』といった他作品にもゲスト登場し、ファンの間で世界観や設定が共有される形で広がりました。移植や復刻のたびに追加されたモードや演出も、単なる過去作再現にとどまらず、当時気づかれにくかった細部に光を当てる意図が込められており、こうした開発陣の姿勢がシリーズの寿命を延ばす要因となっています。

シリーズの一覧

魔法大作戦

1993年5月にアーケードで稼働を開始したシリーズ第1作は、ライジングのシューティング開発としての第一歩となった作品です。ジャンルは縦スクロールシューティングで、操作は8方向レバーと2ボタン(ショットとボンバー)というオーソドックスな構成です。自機は戦士ガイン、魔術師チッタ、侍竜ミヤモト、呪術師ボーンナムの4人から選べ、開始時やコンティニュー時に自由に選択できます。キャラクターごとに移動速度やサブショットの得意属性が異なり、オープニングやエンディング、ステージ間のアイキャッチメッセージも個別に用意されています。ショットは金貨のようなPアイテムで段階的に強化され、緑(前方集中)、青(斜めを含むワイド)、赤(追尾)といった魔導書風のアイテムでオプションが出現し、メインショットに連動したサブショットを放ちます。ボムは全キャラクター共通の「魔法ボム」ですが、補充アイテムの出現量が比較的多く、的確に使い切る資源管理が攻略の鍵になっています。ステージは全6面で、城下町から始まり空中戦艦、ダンジョン、現代都市風の遺跡、工場地帯、そしてコロシアムでのボスラッシュと、表情の異なる舞台が連続します。進行中にはライバルの「バシネット」や、多彩な攻撃で存在感を放つ「ツムジ丸」など個性的な敵が登場し、最後まで演出のバリエーションが尽きません。全クリア後は難度が上がる2周目が自動で始まる仕組みで、やり込みにも対応しています。

物語は、ゴブリンたちが築いた「ゴブリガン帝国」が量産した魔導兵器をもって王国へ侵攻するところから始まります。王国は手立てを失い、国王はゴブリガン大王に懸賞金をかけ、これを聞いた4人が討伐へと向かいます。ガインは相棒の小猿シャインと最強の武器を求める旅の途中、賭けで手に入れた魔導戦闘機「ヴァルハライザー」で参戦します。チッタは伝説の四戦士の血を引く退屈嫌いの魔法使いで、祖父ゆかりの飛行機「ガン・ダルフ」を持ち出して出撃します。ミヤモトは師匠の仇であるツムジ丸が帝国上層にいるとの情報を得て、己の身一つで乗り込みます。ボーンナムは自称・世界一の呪術師で、研究と骨集めが原因で周囲から疎まれつつも、己の力を試すべく自分の身体と神竜の骨を融合させて戦場へ赴きます。ファンタジーの英雄譚とメカニックの融合が物語とビジュアルの両面に通底しており、この世界観はシリーズの基調になりました。

開発背景には、コンパイルで『武者アレスタ』や『精霊戦士スプリガン』に関わったスタッフの独立があり、そこで培われた「剣と魔法×機動兵器」というハイブリッドな発想、爽快感重視のゲーム内容、細部まで作り込む演出姿勢が色濃く受け継がれています。BGMは本山淳弘が担当し、サウンドトラックは「ゲーメストCD」として発売されました。プログラムはコンパイル出身の外山雄一がライジング入社後に初参加した作品としても知られています。企画初期は中国の武侠を題材にした案がありましたが、東亜プランの上村建也から「アーケードはワールドワイドであるべき」との指摘を受け、より普遍的な世界観へ方向転換が図られました。キャラクターデザインの横尾憲一は、当時低迷していた業務用シューティングの間口を広げるためにRPG風世界観を選び、シューティングに不可欠な爆発表現のためにメカ要素を加えたと語っています。4名体制で、細部まで練られた企画書を基に開発が進行し、ツール面では当初の東亜プラン製開発ツールから、テンキー操作のものへ乗り換えるなど現場の使い勝手を優先する判断も行われました。自機を戦闘機ではなく人間にしたのは、誰にでも伝わりやすいからという意図で、ここにも敷居の低さを重視する姿勢が表れています。稼働直前には同ジャンルの『戦国エース』との類似が懸念されましたが、ロケテストで問題なしと確認され、タイトルは『魔法大戦争』案などを経て、既存タイトル『海底大戦争』との紛らわしさを避ける形で『魔法大作戦』に決定しました。コミカライズは『コミックゲーメスト』に掲載され、アーケードの外側でも認知が広がりました。

移植は、1994年にX68000版、1995年にFM TOWNS版がエレクトロニック・アーツから発売されています。長く家庭用ゲーム機への再移植が途絶えていましたが、2017年にはM2がPlayStation 4へ移植し、「M2ショットトリガーズ」第3弾として11月2日に配信されました。PS4版には、画面左右に敵の体力などを表示する「M2ガジェット」が搭載され、マップ形式のステージ表示や、撃破した敵・オブジェクトの情報をカード化して示す仕組みが含まれています。ゲームモード面ではアーケード準拠に加え、難度を抑えた「Super Easy」と、1Pのメインショットと2Pのサブショットを組み合わせて2機同時出撃する「DUAL」を収録しています。DUALでは2P側の行動をパターンから選んだり、プレイヤーが直接操作したりでき、キャラクターの組み合わせによって開始前の会話が変化する演出も用意されています。企画段階から「元作の細やかな作り込みに光を当てる」方針が掲げられ、1人プレイでも細部の“芸”に気づけるよう意識されています。評価面では、2017年の移植紹介において『バトルガレッガ』や『蒼穹紅蓮隊』より難度が低く、初心者に向くとする意見が示されました。

疾風魔法大作戦

1994年9月にアーケードで登場した続編は、シューティングにレースの概念を取り入れた設計が大きな特徴です。ゴブリガン大戦終結から1年、混乱が続く王国を元気づけるため、入賞で莫大な賞金、優勝でひとつの願いが叶う空中レースが開催されます。参加者は前作の4人に加え、巨大妖精のニルヴァーナ、過去の世界から来たキックル&レイクル、意志を持つ機械鎧オネストジョン、ゴブリガン帝国の元大尉ブルギンらが加わり、動機もそれぞれです。ガインは愛機のチューンナップ資金、チッタは面白さの追求、ミヤモトは重病の師匠の娘を救う秘薬を王に直談判するため、ボーンナムは魔術披露の場として参加します。ニルヴァーナは帝国に故郷を焼かれ、新天地を王家の森に求めており、キックルとレイクルは時間逆行の巻物を目指します。ボム演出も個性が強く、チッタは巨大魔神の全画面攻撃、ミヤモトは無数の真空波、ボーンナムは悪魔から悪霊が飛び出し、キックル&レイクルはロックオンから頭上攻撃、オネストジョンは衝撃波を伴う三連爆発、ニルヴァーナは妖精の援護爆撃と、視覚的にも差別化が図られています。

ゲームプレイはレースの要素を導入し、複数のライバル機が自機と同じコースを進みます。画面中心より上に位置すると加速、最下段で下入力すると減速し、ショットボタンを押しっぱなしで最高速まで上がる「ハイパーブースト」も用意されます(この間ショットは不可)。レーダーでライバルの位置を確認し、接触判定による体当たりや、ボンバーを当てて失速させる行動が有効です。ザコや壁への接触は基本的に速度低下で済みます。各コース終盤にはボスが待ち構え、撃破してゴールに到達するとステージクリアとなります。クリアタイムはハイスコアのように記録され、ゴール時の順位に応じてドライバーズポイントが加算され、累計で最終順位が決まります。セリフやエンディングは順位によって変化し、グッドエンディングはトップ時のみです。ゲームオーバーは残機が尽きた時点で発生し、下位順位そのものはゲームオーバー条件ではありません。全6面構成ですが、2面以降は二択、最終面は三択になっており、実質12コースが用意されています。自機選択は8機で、サブショット属性は緑(前作の正面型)と赤(前作の誘導型)の2種に絞られた一方、ボンバー性能はキャラごとに差別化され、ボムボタンを押した瞬間から全キャラ共通で無敵が発生します。

音楽は『伝説のオウガバトル』などで知られる崎元仁と岩田匡治が担当し、サウンド面の厚みも魅力です。家庭用移植は1996年6月にセガサターン版がギャガ・コミュニケーションズの販売で発売され、ほぼ完全移植の出来とされます。隠し要素としてレース要素を排した純粋なシューティングモードが用意されましたが、当初予定していたバランス調整が時間不足で十分に行われないまま発売されています。さらに、セガトイズの「アストロシティミニ V」(2022年7月28日発売)にも収録され、当時のアーケード感覚で楽しめる機会が提供されました。作中のエピソードとして、『アームドポリス バトライダー』にも登場するカー・ペットが、本作1面でプレイヤーに撃墜される脇役として出演している点も、シリーズ横断的なキャラクター運用の一例です。

グレート魔法大作戦

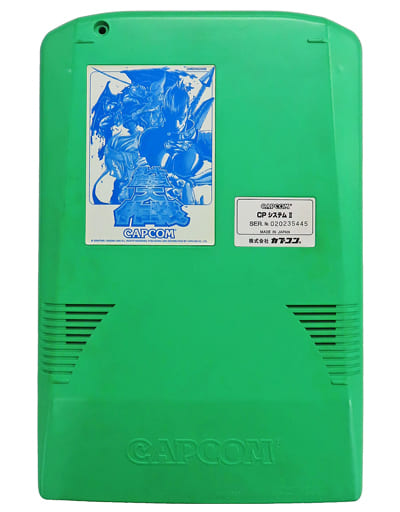

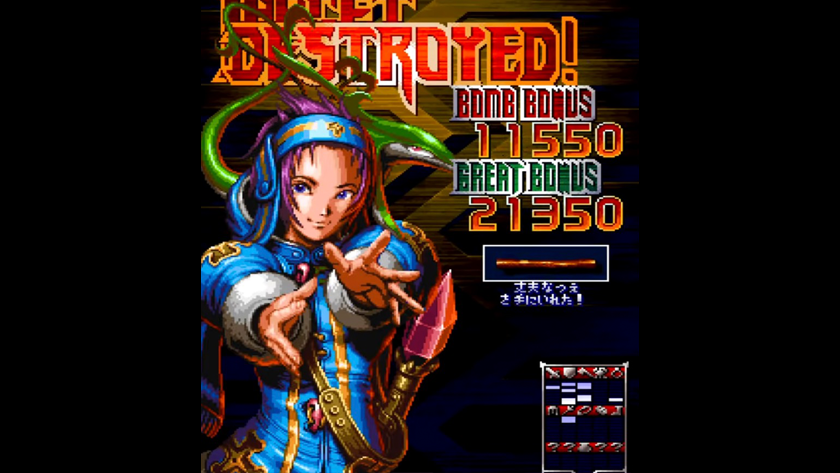

2000年にカプコン販売で世に出た本作は、CPS-2基板で動作するシリーズ3作目で、溜め撃ちを軸に「青」「赤」の二属性を切り替えるシステムが中核に据えられています。敵や敵弾にも属性が付与され、反属性で攻撃すると与ダメージと得点が2倍になる一方、同属性ではダメージと得点が半分になる代わりに、同属性の敵弾は相殺でき、仮に自機に触れてもミスにはならずショットのレベルダウンで済むという、攻防の読み合いを促す設計です。

溜め撃ちでの撃破を条件に、敵ごとに定められた15種類の「おたから」が出現し、種類ごとに内部のランクは溜めゲージ量で変動します。いくつかの敵には条件を満たすと出現するシークレットも存在します。各「おたから」をコンプリートすると、攻撃力上昇、効果時間延長、当たり判定縮小といった恒久的な強化が付与され、取得時の得点レートも上昇します。通常おたから11種類をすべて集めた場合、アイテム入手点が12倍になるという強化が設定され、収集とスコアラー向けのやり込みが両立されています。

使用可能な機体はデフォルト4機に、隠しコマンドで解禁される4機を加えた計8機です。ボムは自機後部にクリスタルとして連なって表示され、2人プレイ時には分配が可能という視覚的にも分かりやすい仕組みが採用されています。美術は横尾憲一、音楽は小谷野謙一と本山淳弘が担当し、広報イラストは馬越嘉彦が手がけています。本作は、カプコンが他社と協力してアーケード作品を出す「パートナーシッププロジェクト」の一つで、通常はカプコンが版権を保持しますが、このタイトルについてはエイティング側が権利を持っています。家庭用(PCを含む)への移植は実現していません。シリーズの中でもシステム面の新機軸が多く、溜め撃ちと属性、そして「おたから」収集を軸に、リスクとリターンの判断を明確に迫る設計が特徴です。

関連作品

シリーズ本編の枠を超えた客演として、1996年の『バトルガレッガ』に『魔法大作戦』の4機が隠し自機として登場しています。性能は『疾風魔法大作戦』寄りですが、オプション操作やボンバーの仕様は『ガレッガ』に合わせて最適化され、操作感は大きく異なります。さらに1998年の『アームドポリス バトライダー』では、前述の4機に加え『疾風魔法大作戦』のカー・ペットがゲスト自機として登場し、ボスとしては『魔法大作戦』からゴブリガンロボ、バシネット、ツムジ丸、『疾風魔法大作戦』からはバシネットR、ハヤテ丸が顔を出します。シリーズのキャラクターやメカが他作品に現れることで、世界観が広がっていく構図が確認できます。

まとめ

「魔法大作戦」シリーズは、ファンタジーと機械の融合という明快なコンセプトを軸に、初代ではオーソドックスな操作系の中にオプションとボム運用の妙味を詰め込み、物語では4人の個性を活かした演出と多彩なステージ進行を実現しました。続編の『疾風魔法大作戦』では、レースゲームの文脈をシューティングに導入し、速度管理、ライバルとの駆け引き、順位とポイントで決まるエンディングという遊びの幅を拡大しました。2000年の『グレート魔法大作戦』では、溜め撃ちによる赤青属性の切り替えと「おたから」収集を中心に、攻防とスコアの両面から判断を迫る設計で新しい手触りを生みました。開発面では少人数体制ながら企画書の密度と演出の作り込みが一貫し、RPG風の親しみやすさとシューティングとしての爽快感を両立させる工夫が貫かれています。移植については、初代がX68000、FM TOWNS、PS4へと広がり、続編はセガサターンとミニ筐体収録でプレイ環境が残され、最終作はアーケード専用のままという対照的な歩みになりました。評価面では初代PS4版が初心者にも親しみやすいとされるなど、遊びの間口を広げる狙いが一定の成果を上げています。関連作へのゲスト出演も活発で、シリーズの魅力的な機体やボスが他タイトルでも存在感を示しました。こうして見渡すと、「鉄と魔法」の世界観に、操作のシンプルさ、資源管理、速度と順位の駆け引き、属性と収集の判断といった多様な軸が積み重なり、各作が異なる角度から“撃つ・避ける”の楽しさを拡張してきたことがわかります。シリーズを通して、一見とっつきやすい表情の裏側に、何度でも挑戦したくなる奥行きが用意されている点が、大作戦の名にふさわしい魅力だといえます。

魔法大作戦シリーズの一覧