『ファイナルラップ』シリーズは、ナムコが1987年に生み出した通信対戦型レースゲームで、最大8人同時プレイやラバーバンド補正など革新的な仕組みを導入しました。続編では実在F1マシンや公式ライセンスを採用しリアル性を高め、家庭用・携帯機版ではRPG要素やコースエディットも加え、多彩な進化を遂げた作品群です。

シリーズの概要

『ファイナルラップ』シリーズは、ナムコが1987年から展開したアーケード発のレースゲーム群で、最大の特徴は当時画期的だった最大8人同時プレイの通信対戦機能です。先行車と後続車の性能差を自動調整する「ラバーバンド」システムや、全員同時スタート・同時終了といった設計によって、初心者から上級者まで緊張感ある勝負を楽しめる環境を実現しました。続編の『2』『3』では実在のF1マシンやサーキットを多数収録し、モータースポーツファンの憧れを疑似体験できる作品へと進化。最終作『R』ではFIAやFOCAの公式ライセンスを取得し、チームロゴやヘルメットまでも忠実に再現しました。家庭用や携帯機への展開も積極的で、『ツイン』のRPG風モードや『2000』のコースエディットなど独自要素を導入し、多様な楽しみを提供。アーケード文化の発展に大きく貢献したシリーズです。

シリーズの魅力

通信対戦の革新性

『ファイナルラップ』シリーズ最大の魅力は、1987年の初代から導入された複数筐体をケーブルで接続する通信対戦機能にあります。当時のアーケードでは、プレイヤー同士が同じコースを同時に走り抜ける体験そのものが画期的であり、単なるタイムアタックやCPUとの勝負を超えた「人と人との駆け引き」をゲームセンターに持ち込みました。最大8人同時プレイという規模は他に類を見ず、順位によって性能差を補正するラバーバンドシステムによって、初心者でも勝負に食い込める仕組みが用意されていました。このことで、上級者だけでなく誰でも参加して盛り上がれる環境が自然と生まれ、アーケードのコミュニティ性を高める役割を果たしました。さらに全員同時スタート・同時終了という進行方式により、ゴールの瞬間の緊張感を全プレイヤーが同時に味わえるという、一体感のある競技性が確立されました。

実在のF1マシンとサーキットの再現性

続編からは実在するマシンやサーキットを題材にすることで、レースファンにとって現実のモータースポーツを疑似体験できる作品として進化しました。『ファイナルラップ2』では1987年シーズンをベースにマクラーレンやロータス、ウィリアムズといった有名チームが登場し、鈴鹿やインディアナポリスといった実在コースがプレイヤーの前に広がりました。『ファイナルラップ3』ではさらに1990年のF1を再現し、セナやプロストが実際に走ったマシンで同じサーキットを駆け抜ける体験ができるようになりました。そして『ファイナルラップR』においてはFIAやFOCA、フジテレビの公式ライセンスを取得することで、チームロゴやドライバーヘルメットまでもがリアルに描かれ、ホッケンハイムやスパといった名コースを正規の形で遊べる集大成となりました。現実とゲームの境界が限りなく薄れ、憧れの舞台に自分が立っている感覚を生み出した点は、このシリーズならではの魅力です。

初心者から上級者まで楽しめるゲームデザイン

シリーズ全体を通じて、ゲームバランスへの工夫が随所に見られます。初代のラバーバンドシステムは、下位プレイヤーにスピードやグリップの補正を与えることで、常に勝負が拮抗するように設計されていました。これにより、初心者がすぐに周回遅れで置き去りになるようなことは避けられ、最後までレースに参加している感覚を保てます。一方で上級者にとっては、補正を跳ね返すための正確なライン取りやブレーキング技術が求められるため、単なる救済措置ではなく高度な駆け引きの要素として成立していました。家庭用作品においても、PCエンジン版『ファイナルラップツイン』でRPG的な成長要素を導入し、レース経験が少ないプレイヤーでも時間をかけてマシンを強化しながら上達できる仕組みが備えられていました。携帯機版『ファイナルラップ2000』では通信対戦とブーストシステムを組み合わせることで、最後まで逆転のチャンスを演出し、誰もが「最後の1周まで気を抜けない」というドキドキを楽しめるようになっていました。

多彩なモードと遊びの広がり

アーケード版は純粋な対戦型レースに焦点を当てていましたが、家庭用や携帯機への移植では、遊び方の幅を広げるためのさまざまなモードが追加されました。PCエンジン版『ツイン』のクエストモードはその代表で、レースで稼いだ賞金でパーツを購入しながら全国を巡るというRPG仕立ての構成は、当時のレースゲームとしてはきわめて異例の試みでした。ワンダースワン版『2000』では、オリジナルのサーキットを設計できるコースエディット機能や、腕試しとして徹底的に限界を突き詰めるタイムトライアルが搭載され、単なる「走る」だけではないプレイの楽しみが追加されました。さらに『スペシャル』ではGTカーの導入によってフォーミュラカーとは異なるドライビングスタイルを体験できるようになり、シリーズの幅を広げようとする意欲的な姿勢が示されました。このように各作品で新しい要素を積極的に取り入れ、レースゲームとしての可能性を広げ続けた点がシリーズの大きな特色です。

ゲームセンター文化とプレイヤー体験の形成

『ファイナルラップ』シリーズは単なるレースゲームの枠を超えて、ゲームセンター文化そのものに影響を与えました。初代の稼働初期には対戦機能が理解されず盛り上がりに欠けましたが、スタッフが積極的にプレイヤーに混ざることで魅力が伝わり、やがて自然とプレイヤー同士が集まって競い合う風景が生まれました。観客が勝手に実況を始めて盛り上がるという新しい遊び方も自然発生し、ゲームを中心に人と人が交流する場が形成されました。また、シリーズを通して「最後の1周での逆転劇」というドラマ性が強調されるデザインは、見る者にとってもわかりやすく盛り上がる要素となり、観戦型のアーケード体験を確立する役割を果たしました。さらに、家庭用や携帯機への展開によって、アーケードで体験した興奮を家庭や携帯機でも追体験できる流れを生み、プレイヤーの思い出に強烈に刻まれる存在となりました。

シリーズの一覧

ファイナルラップ

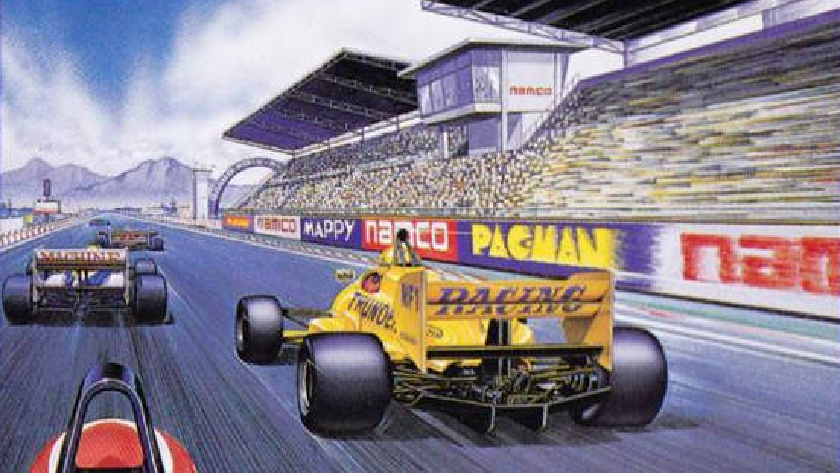

1987年にナムコが開発した『ファイナルラップ』は、人気レースゲーム『ポールポジション』の流れを受け継ぐ作品です。この作品は、初めて筐体同士をリンクさせる仕組みを導入し、最大8人で同時にレースを楽しめるという画期的なシステムを実現しました。ただし「乱入」防止機能がなかったため、プレイヤー同士のスタイルの違いからトラブルも起きやすい環境となっていました。

レース中の特徴的な仕組みとして「トップがスタートラインを通過すると全員にタイムが追加され、同時にスタート・終了する」というシステムや、下位プレイヤーほど車の性能が上がる「ラバーバンド」と呼ばれる調整があります。この救済的な仕組みによって初心者でも楽しみやすくなり、対戦型レースゲームの基本スタイルとして後の作品にも大きな影響を与えました。さらに、予選を省いていきなりレースが始まる点も、対戦ゲームとしての公平さを重視した結果です。ロケーションテストの段階では対戦の楽しさが伝わりにくく、スタッフが自ら参加して盛り上げたことでようやく本来の魅力が理解されるようになりました。また、観客や店員が実況を付けるスタイルが自然に生まれたのもこのゲームが最初とされています。

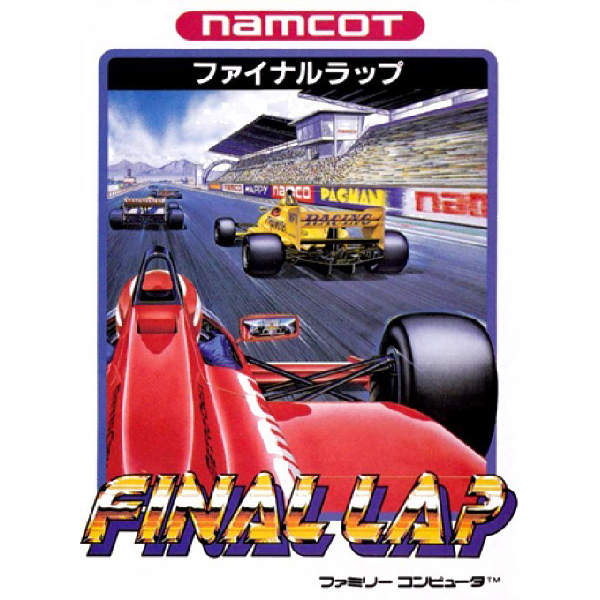

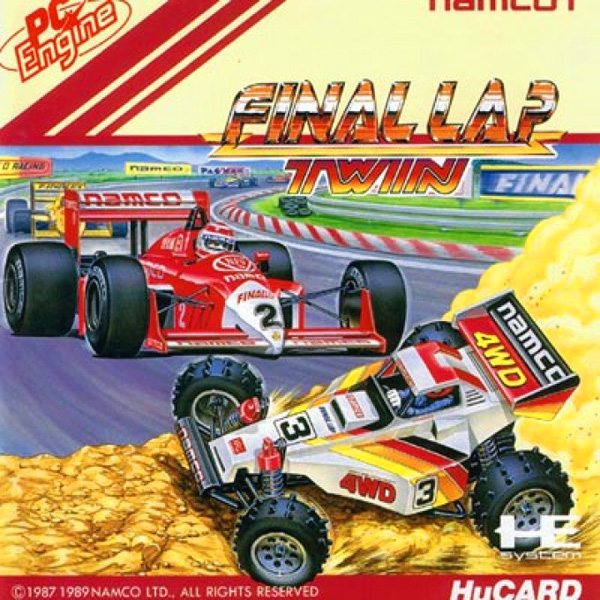

家庭用移植ではファミリーコンピュータ版やPCエンジン版『ファイナルラップツイン』が登場しました。特にPCエンジン版は2人対戦を上下分割画面で行える点が当時話題となり、さらにRPG要素を取り入れたクエストモードを搭載。全国を旅してライバルと戦い、賞金でパーツを購入してマシンを強化するという独自のシステムは高い評価を得ました。

ゲームソフト

ファミコン版

PCエンジン版

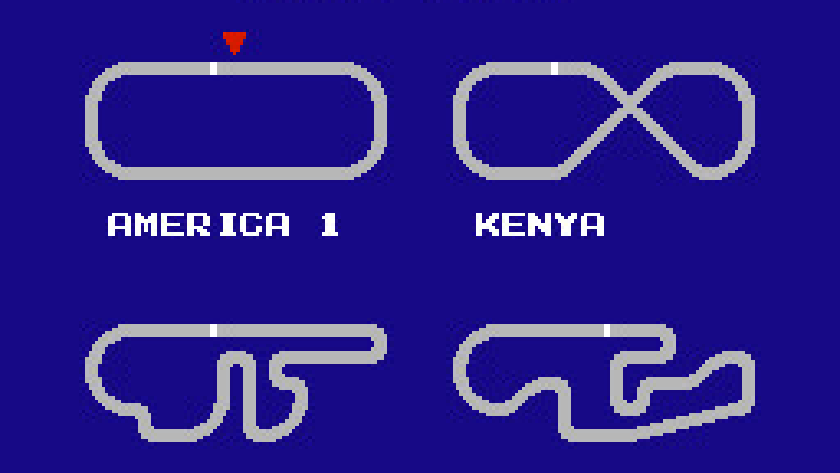

ファイナルラップ2

1990年にアーケードで稼働した続編です。ゲーム開始前に4つのコースから多数決で1つを選ぶ仕組みが導入され、選ばれたコースで全員が同条件でスタートします。コースは鈴鹿サーキット、インディアナポリス、モンテカルロ市街地、モンツァ・サーキットの4種類です。

マシンは1987年のF1を題材にしており、アラン・プロストが乗ったマクラーレン・MP4/3(TAGポルシェ)、中嶋悟のロータス・99T(ホンダ)、ネルソン・ピケのウィリアムズ・FW11B(ホンダ)、イヴァン・カペリのレイトンハウス・871(フォード)といった顔ぶれが再現されています。多数決方式は1作目の「全員同時スタート・同時終了」の考え方と相性が良く、仲間内でも初対面でも公平に遊べる点が伸びました。

ファイナルラップ3

1992年のアーケード版第3作です。コース選択はプレイヤーの投票によって決まり、採用されたのはシルバーストーン、ポール・リカール、カタロニア、イモラ(アウトードロモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリ)の4コースです。

作品の時代設定が1990年のため、シルバーストーンはインフィールドセクションが導入される前の旧レイアウトが収録され、カタロニアは実際の1990年には建設途中だったという時代背景が反映されています。マシンは1990年シーズンのF1で、アイルトン・セナのマクラーレン・MP4/5B(ホンダ)、リカルド・パトレーゼのウィリアムズ・FW13B(ジャッド)、アラン・プロストのフェラーリ・641、中嶋悟のティレル・019(コスワース)などが登場します。実在チームとドライバーのラインアップで、当時の空気感をそのまま遊べるのが特徴です。

ファイナルラップR

シリーズの締めくくりとなるアーケード作品で、1994年に稼働しました(開発・発表およびロケテストは1993年)。FIAおよびFOCAのライセンスに加え、日本での放映権を持つフジテレビとのタイアップにより、マシンもコースも公式の形で再現されています。

オープニングデモには各チームのロゴが表示され、ドライバーのヘルメットもくっきり描写されるなど、演出面の力の入れ方が目を引きます。コースはホッケンハイムリンク、ハンガロリンク、スパ・フランコルシャン、アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェの構成で、収録マシンは1992年のF1を題材としたマクラーレン・MP4/7A(ホンダ/ゲルハルト・ベルガー)、ウィリアムズ・FW14B(ルノー/ナイジェル・マンセル)、ベネトン・B192(フォード/ミハエル・シューマッハ)、フェラーリ・F92A(ジャン・アレジ)です。公式ライセンスにより、シリーズの中でも特に“実在に近い”手触りが強まった位置づけです。

ファイナルラップ2000

2000年3月23日にワンダースワン向けとして発売された携帯機版です。携帯機ながら表現力の高いグラフィックで、レースの攻防が鮮やかに描かれます。サイドミラーで後続車を確認できる点はアーケード版の感覚を意識した仕様で、専用通信ケーブルを使えばリアルタイム対戦も可能です。

モナコ、ブラジル、オーストラリアなど約15種類のコースを巡るワールドツアーモードに加え、プレイヤー自身がサーキットのレイアウトを作れるコースエディットモード、走行技量を突きつめるタイムトライアルなど、携帯機ならではの遊びを多数備えています。シリーズ名のとおり、最終周のせめぎ合いを盛り上げる仕掛けも受け継がれており、先行車に離された側はブーストがかかって追い上げやすくなるため、毎回終盤にドラマが起きやすい作りです。プロモーション面では、テレビ番組で知られる永井流奈がイメージガールとして参加し、ゲーム内にも登場します。初回特典として「永井流奈のワンポイント攻略カード」が同梱されました。

ファイナルラップスペシャル

2001年11月15日にワンダースワンカラー専用として発売されたシリーズ第2弾です。タイトルに「GT & Formula」とあるとおり、フォーミュラカーだけでなくGTマシンも選べるようになりました。車種選択画面からスタートし、最初は性能の低い車しか使えないため、レースでポイントを稼いで上位マシンを入手していく流れです。

ところが、性能の低い車で後方グリッドから始めると、他車に置いていかれて1台だけの走行になりがちで、「フリー走行」と違いが感じにくい展開が続くことがあります。完走するとポイントが入り、徐々に良い車を買えるようになるものの、腕前に自信がない人ほどリタイアが重なって面白さを感じにくいという感想が示されています。調整自体はクラッシュもコースアウトも起きにくい一方で、最下位のまま一人旅という印象に収束してしまう部分もあります。

まとめ

『ファイナルラップ』シリーズは、アーケードでの多人数同時対戦という革新を1987年に切り開き、全員同時スタート・同時終了や“ラバーバンド”のような救済的な調整で、対戦レースの根本を形作りました。続編では多数決や投票でコースを決める仕組みを取り入れ、実在のF1マシンとサーキットを重ねることで現実のモータースポーツに近づけ、最終作『R』では公式ライセンスとテレビ局の協力で表現を一段と本格化させました。家庭用・携帯機では『ツイン』のRPG風クエストや『2000』の通信対戦とコースエディットなど、新しい遊び方に挑戦しています。一方で『スペシャル』ではゲームバランスへの厳しい受け止めも見られ、シリーズの幅広い試みが賛否を生む側面もありました。アーケードから携帯機まで、時代ごとに「みんなで競い合う面白さ」をどう作るかを追い続けた歴史が、このシリーズの最大の特徴です。

ファイナルラップシリーズの一覧