1995年にプレイステーションで誕生した『キリーク・ザ・ブラッド』シリーズは、ポリゴン黎明期のゲーム史においてひときわ異彩を放つリアルタイム・シューティングアドベンチャー作品です。近未来のディストピアを舞台に、重厚なシナリオと緻密な世界観、そして独自のメカデザインが融合し、いまだ根強いファンを持つこのシリーズ。本記事では、シリーズ第1作『キリーク・ザ・ブラッド』から続編『キリーク・ザ・ブラッド2 リーズン・イン・マッドネス』まで、その詳細な内容を丁寧に紐解き、作品世界の奥深さに迫ります。

シリーズの概要

『キリーク・ザ・ブラッド』シリーズは、1995年にプレイステーションで登場したリアルタイムシューティングアドベンチャーゲームです。近未来を舞台に、人類の進化と崩壊をテーマとした重厚なSFシナリオが展開されます。プレイヤーはプロテクトアーマーを装着し、閉鎖空間での戦闘と探索を通じて、謎の生命体「キリーク」との因縁に迫ります。第1作は南極基地での遺伝子実験を調査する軍人・香田の物語、続編ではその30年後、ウイルスに侵された恋人を救うため、香田の息子・マサオが巨大企業とAIに立ち向かいます。シリーズを通して、生命の尊厳、自由意志、科学の暴走といった深いテーマが描かれ、独自の世界観とメカ描写、戦略性に富んだゲームシステムで、現在も根強いファンに支持されています。

シリーズの魅力

荒廃と叡智が交差する濃密な世界観

『キリーク・ザ・ブラッド』シリーズの根幹にある最大の魅力は、圧倒的に構築された世界観です。近未来の南極基地や地下都市というSF色の強い舞台設定に、古代的な神秘性や生命進化論といった哲学的要素が加わることで、単なるアクションシューティングの枠を遥かに超えた深層的な物語が展開されます。特に第1作では、未知の存在キリークが人類の未来を左右する立場として描かれ、それに対して主人公がどう向き合うのかという視点が物語全体に重厚さを与えています。続編ではウイルスによって壊滅した地上とそれに代わって生まれた人工都市、そして人間がDNAの支配を受けるという壮大なテーマが織り込まれ、SFとしての完成度が格段に向上しています。

このシリーズにおける「世界の終わり」と「人間の進化」という二重構造は、単なる舞台設定の域を超えて、プレイヤー自身に人間の本質とは何かという根源的な問いを投げかけます。その問いは答えが提示されるわけではなく、プレイヤー自身の体験を通して考察することが求められるため、ゲームを終えた後も心の中に長く残り続けるのです。すなわち、キリークの世界観は「ゲームとして遊ぶ」だけでなく「思想として読み解く」ことができる深みを備えているのです。

異形とリアリズムが融合したメカニックデザイン

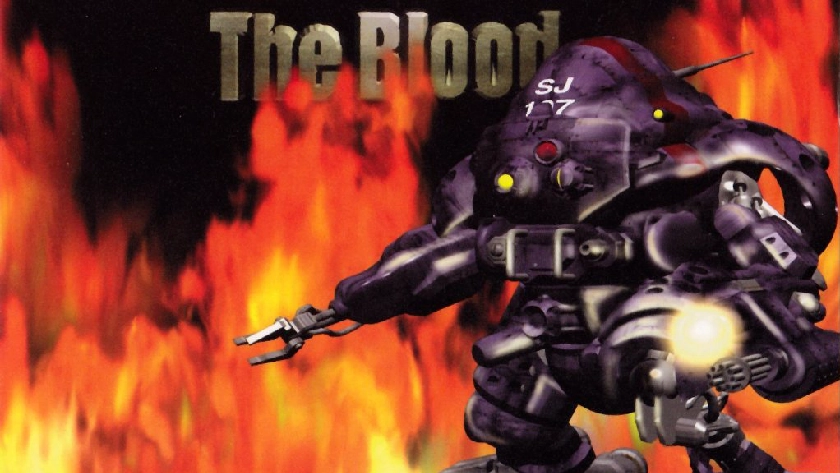

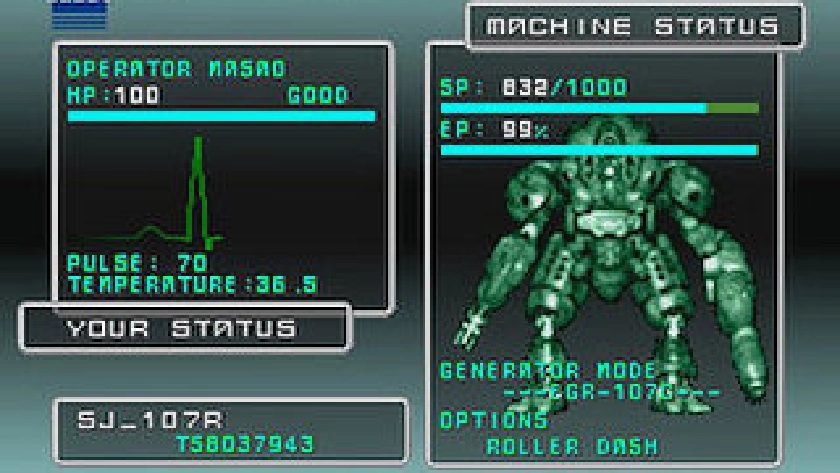

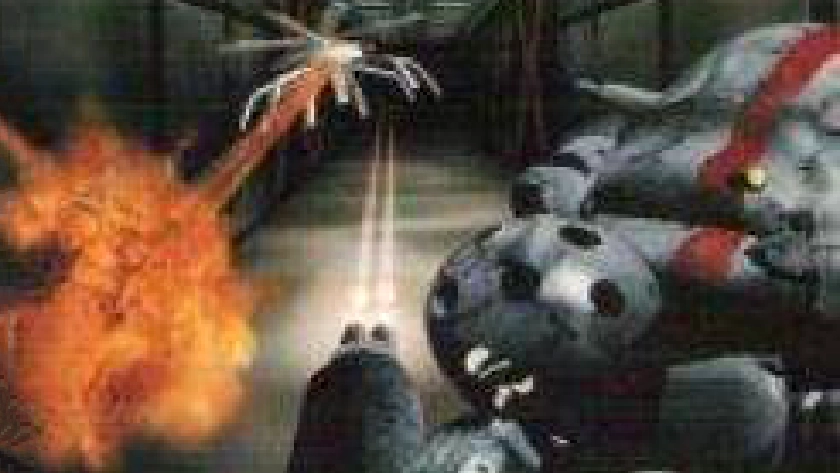

本シリーズの大きな特色として挙げられるのが、他のゲームにはない独特なメカニックデザインです。これを手がけたのは、SF模型界の巨匠として知られる横山宏氏。彼の手によるプロテクトアーマーは、軍事的なリアリズムを基盤としつつも、装甲の重量感、可動ギミック、内部構造に至るまで、まるで現実に存在するかのような説得力を持っています。とりわけプレイヤーが操作する「SJ107」は、その機能性と美しさの両面を兼ね備えており、全天候対応・生化学兵器対応という設定がしっかりとゲームシステムに反映されている点でも、非常に完成度の高いデザインだといえます。

このリアルさは単なるビジュアルにとどまらず、操作感やゲーム内での挙動にも反映されています。例えばエネルギー残量が減ることで照準がぶれる、移動速度が低下するといった仕様は、実際に重装機動兵器を操縦している感覚をプレイヤーに与えます。また、フルポリゴンで描かれた3D環境の中で、こうしたマシンを自在に操ることで、没入感は飛躍的に増し、まるで自分自身がスーツの中に入っているかのような臨場感が生まれます。

プレイヤーの判断が問われる戦略的ゲームシステム

ゲームとしての『キリーク・ザ・ブラッド』シリーズは、シューティングの爽快感に加え、極めて高い戦略性を持っています。これは単に敵を撃ち倒せばよいというものではなく、装備の選択、エネルギー管理、回復アイテムの使用、エリアごとの探索ルートの最適化など、プレイヤーに多くの判断を委ねる構造となっています。特にエネルギーとシールドという2つのリソースの管理は、常に緊張感を持って行動することを求められ、無駄撃ちや被弾が直接ゲームオーバーに繋がるため、ひとつひとつの選択が重く感じられます。

さらに、本作は階層ごとに用意されたパズルやギミックも巧みに配置されており、ただ敵を倒すだけではクリアできない設計になっています。武器の入手には特定の手順やスイッチの操作が必要であり、これらを見逃さないためにはマップの隅々まで調査し、必要なカードキーや情報を揃えることが不可欠です。また、セーブポイントがエレベーター利用時に限定されているため、突発的なミスや想定外の敵との遭遇によるリスク管理も重要で、まさに「頭を使って戦うシューティングゲーム」という一面を強く持っています。

哲学とドラマが融合したシナリオの深淵

物語面でも、『キリーク・ザ・ブラッド』シリーズは他のゲームと一線を画す存在です。単なる戦闘の連続ではなく、人類の未来をめぐる思想的な対立、人間としての自由意志と進化の在り方、そしてAIやウイルスというテクノロジーの暴走といったテーマが、シナリオの根幹に据えられています。前作では香田が「キリーク」という神にも等しい存在と対峙し、その意志を阻むことで人類の可能性を信じる立場を取る一方、続編ではその思想が再び蘇り、マサオが遺伝子に支配される未来に抗おうとする姿が描かれます。

このような構造により、シリーズ全体は一貫して「人類とは何か」という根源的な問いを投げかけ続けています。特に『2』では、愛する人を救うために戦うという非常にパーソナルな動機が、やがて国家や社会を揺るがす大義へと昇華していく過程が丁寧に描かれ、物語の終盤ではAI「サイラス」との哲学的対話によって、DNAに縛られた未来か、人間らしい自由を重んじる未来かという選択が提示されます。このような深みのある物語展開は、プレイヤーに単なるアクションゲーム以上の体験を与えてくれる要素となっており、ゲームが終わった後にも長く考えさせられる余韻を残します。

当時の限界に挑戦したビジュアルと音楽表現

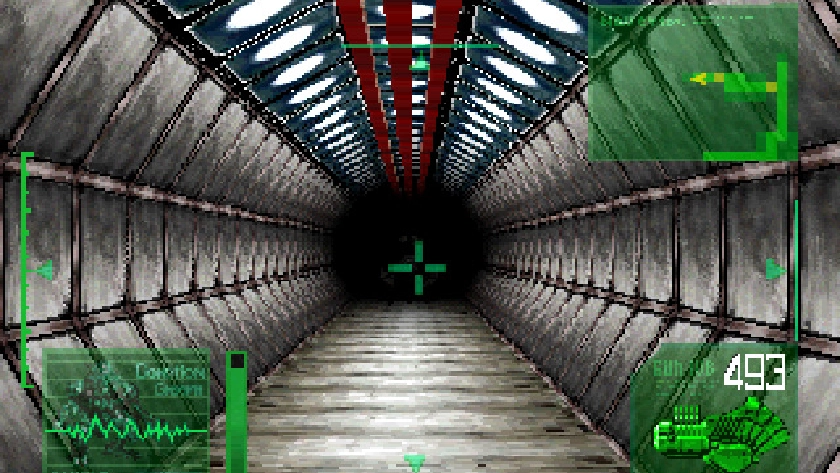

グラフィックやサウンドといった表現面においても、本シリーズは当時の技術水準の限界に挑んでいます。初代『キリーク・ザ・ブラッド』は、1995年という3Dゲーム元年とも言える時期に、フルポリゴン・フルモーションのゲームとして登場しました。この大胆な試みは当時のプレイヤーに強烈な印象を与え、特に閉塞感のある地下空間や無機質な研究施設、敵のデザインに至るまで、その世界観を支える重要な要素となっています。照明や影の演出にもこだわりが感じられ、薄暗く不気味な空間の中を一歩ずつ進んでいく恐怖感や緊張感が見事に表現されていました。

音楽面では、松前公高によるサウンドトラックが特筆すべき完成度を誇ります。電子音を中心に構成された無機質で不安定な旋律は、ゲームの緊張感や孤独感を引き立てる効果を発揮しており、シリーズを通してその世界観を支える大きな要素となっています。続編『Reason in Madness』ではよりドラマチックな展開に合わせて、サウンドも叙情的かつ緊張感ある構成に進化しており、イベントシーンの演出や感情の抑揚を際立たせる役割を果たしています。これらの演出のすべてが連携し、まるで映画のような没入体験をプレイヤーに与えていたのです。

シリーズの一覧

キリーク・ザ・ブラッド

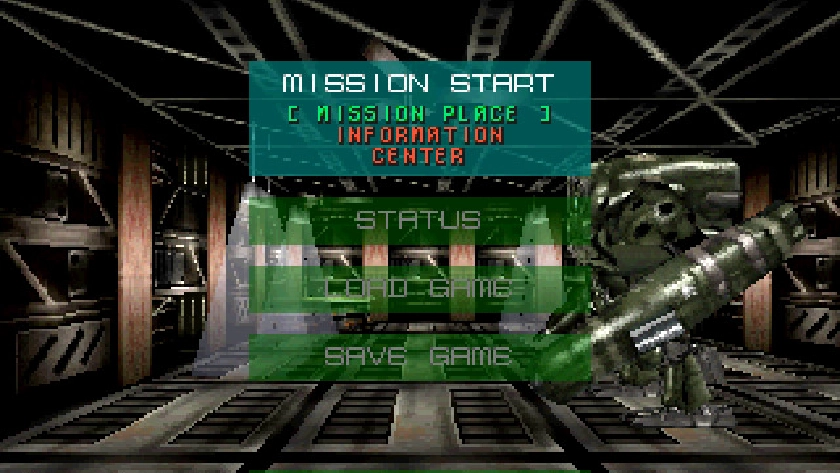

1995年1月27日に登場した『キリーク・ザ・ブラッド』は、当時の最先端技術を活用したフルポリゴン・グラフィックスとフルモーションビデオによって構成される近未来アドベンチャーであり、プレイヤーはプロテクトアーマーと呼ばれるパワードスーツを駆使して、謎に包まれた地下施設「サウスベース」の最下層を目指すことになります。

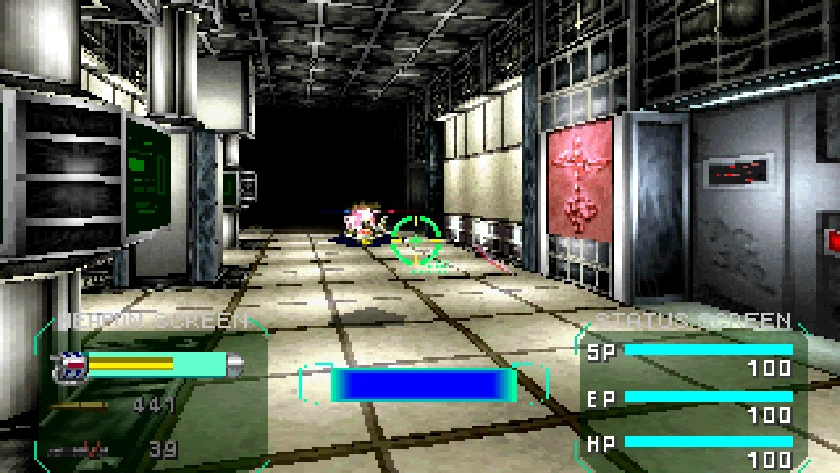

本作のゲームプレイは、FPS(ファーストパーソン・シューティング)視点で展開し、各階層で敵と戦いながらエレベーターを探し、次の階層へと進む形式です。戦闘や探索においては、プロテクトアーマーのシールド残量やエネルギー残量が重要なファクターとなっており、これらの管理が攻略のカギを握ります。エネルギーが減ると機能が徐々に制限されていき、特定の武器が使用できなくなったり、移動速度が遅くなったりするなど、リアルな制約がプレイヤーの緊張感を高めていきます。

物語の舞台は2038年。南極にある巨大研究施設「サウスベース」での違法な遺伝子実験の噂を受け、国際平和維持軍が調査員を派遣しますが、連絡が途絶えてしまいます。新たに派遣された特殊部隊「ヴィジョン」の一員・香田孝志は、輸送中のヘリが撃墜される中、唯一人調査任務を継続することになります。

探索を進める中で、香田は「キリーク」と呼ばれる存在の正体を突き止めていきます。キリークは、有史以前に地球に現れた意識生命体であり、生命の進化に干渉してきた存在です。だが、人類の暴走と環境破壊に失望したキリークは、ドクター・キムを使ってウイルスを開発させ、人類を一度絶滅させようと企てていたのです。ゲームの終盤には、サウスベースの奥深くでキムとの最終対決が繰り広げられ、その後プレイヤーの前には、宇宙ステーションのような謎の建造物や赤く蠢く生命体など、真意を語らぬ象徴的なエンディングが用意されています。

武器も多彩で、初期装備のウォレスガンから高威力のミサイル・ヴェーダに至るまで、戦況に応じて選択と運用が求められます。また、フレイマーやエロシオンといった武器には独自の入手条件があり、探索とギミック攻略も楽しめる要素となっています。敵を倒すことで得られるリペアパーツやバッテリーといった回復アイテムの使い方も、プレイヤーの戦略に大きく影響します。

さらに、本作のメカニックデザインには、模型界の巨匠・横山宏が参加しており、ミリタリーテイスト溢れるリアルな機体や装備は、当時のゲーマーたちに強烈な印象を与えました。香田が搭乗するプロテクトアーマー「SJ107」は、全天候型の戦闘スーツであり、射撃武装から生化学戦への対応まで、まさに未来の兵器として説得力のあるデザインに仕上がっています。

作品発表当時は、「自由にセーブできない」「歩行アニメーションが不自然」といった不満点も挙げられたものの、全体としてはその尖った世界観と物語性で高く評価され、コアなファンを中心に語り継がれてきました。

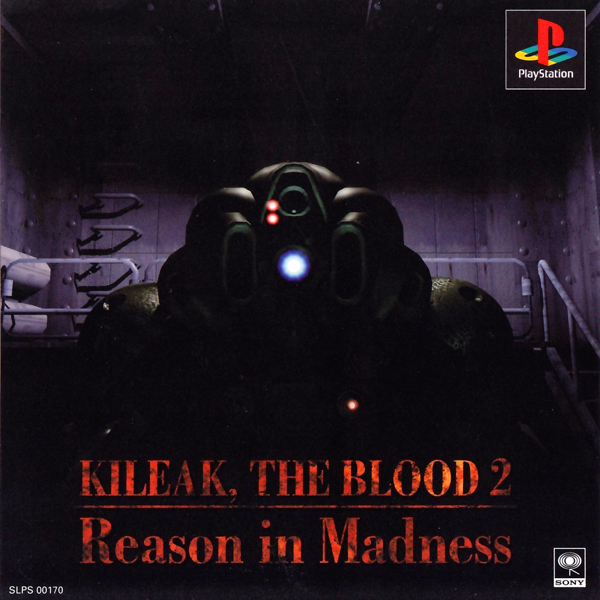

キリーク・ザ・ブラッド2 リーズン・イン・マッドネス

続編である『キリーク・ザ・ブラッド2 リーズン・イン・マッドネス』は、1995年12月29日に発売されました。本作は前作の30年後、2065年の地下都市「ニューラル・シティ」を舞台に、新たな主人公・マサオ・コウダの物語が描かれます。彼は前作の主人公・香田孝志の息子にあたる人物で、恋人のライラが未知のウイルス「ギガリ」に感染したことをきっかけに、再びプロテクトアーマーをまとい戦場へ赴きます。

地上が人類にとって致命的なウイルスにより封鎖された中、唯一解毒に効果があるとされる「ラフレスの花」を求め、地表へ向かうマサオの旅は開始されます。この時点で、都市機能の中枢は「サイラス」と呼ばれるスーパーコンピューターによって統制されており、その管理者はバイフロスグループ――前作と同様の企業体です。

ラフレスを入手し、ライラを一度は救うマサオですが、物語はさらに複雑に展開します。ライラの正体が、ニューラル・シティの支配者マイケル・バイフロスの娘であると判明し、マサオは個人的な感情と大義の狭間で苦悩します。やがて、サイラスが「人類の進化のためにはDNAの統制が必要」とするキリークの思想を継承していることが明らかとなり、マサオは再びそれに抗う決意を固めます。

クライマックスでは、キリークの残滓がニューラル・シティの全P.A.システムに介入していることが示唆され、人類が自らの意思で未来を選ぶか、それとも遺伝子に操られる存在であり続けるかという、哲学的な問いが提示されます。最終的にマサオはサイラスを撃破し、人類に残された自由の象徴として、新たな時代の扉を開くのです。

本作では、前作以上に人間ドラマが重視され、マサオと仲間たち、そして彼を取り巻く複雑な人間関係が濃厚に描かれます。ジェフ・サンダースやカルロス・ポトレロなどのキャラクターも登場し、シリーズ全体としての繋がりを強化しています。

ゲームプレイは基本的に前作と同様のFPS形式ながら、パワードスーツの種類が増え、演出面も強化されています。また、ラストバトルの演出や、ライラの父の犠牲といった人間味あふれる展開により、プレイヤーに強烈な印象を残すエンディングとなっています。

まとめ

『キリーク・ザ・ブラッド』シリーズは、プレイステーション初期に登場したにもかかわらず、きわめて濃密な世界観と複雑なシナリオ構成で知られる作品群です。単なるアクションゲームにとどまらず、生命倫理、進化論、そして人類の未来といったテーマを内包した物語は、今なお多くのプレイヤーの心を捉え続けています。

ポリゴン表現やサウンド面での進化、メカデザインの完成度、そして何よりも先鋭的なストーリーテリングは、当時としては異例の深度を持っていました。続編ではさらに世界観が拡張され、シリーズ全体を通じて一貫したテーマ――「人類とは何か」「進化とは何か」に対する問いかけが貫かれています。

キリークは死んだのか、それとも今もどこかで人類の行く末を見守っているのか?

その答えを探す旅は、プレイヤー自身の中で続いているのかもしれません。シリーズを通して浮かび上がるメッセージとともに、もう一度その世界に触れてみてはいかがでしょうか。

キリーク・ザ・ブラッドシリーズの一覧